- •Учебная литература

- •Предисловие

- •Краткий исторический очерк развития офтальмологии

- •X.П. Тахчиди

- •Глава 1 анатомия и физиология органа зрения

- •Общее строение органа зрения

- •Глазница

- •Анатомия и физиология век

- •Конъюнктива

- •Анатомия и физиология слезных органов

- •Кровоснабжение глазного яблока и его вспомогательного аппарата

- •Иннервация глаза и глазницы

- •Глава 2 методы исследования органа зрения

- •Наружный осмотр

- •Метод бокового освещения

- •Метод исследования проходящим светом

- •Офтальмоскопия

- •Биомикроскопия

- •Гониоскопия

- •Диафаноскопия

- •Исследование внутриглазного давления

- •Исследование чувствительности роговицы

- •Эхоофтальмография

- •Лазерные сканирующие офтальмоскопы

- •Электроретинография

- •Офтальмодинамометрия

- •Флюоресцентная ангиография

- •Методика исследования глаз у детей

- •Последовательность проведения обследования пациента с заболеванием органа зрения

- •Глава 3

- •Функции зрительного

- •Анализатора и методика

- •Их исследования

- •Центральное зрение

- •Цветоощущение

- •Периферическое зрение

- •Средние границы поля зрения на цвета (в градусах)

- •Светоощущение. Методы исследования

- •Глава 4 физиологическая оптика оптическая система глаза

- •Виды рефракции глаза

- •Развитие рефракции

- •Корригирующие линзы

- •Определение вида и силы оптического стекла

- •Аккомодация

- •Методы определения клинической рефракции

- •Объективные методы определения рефракции

- •Клиника, коррекция и лечение различных видов рефракции

- •Глава 5 заболевания век

- •Отек век

- •Абсцесс века

- •Блефарит

- •Халазион

- •Заболевания нервно-мышечного аппарата

- •Врожденные аномалии век

- •Глава 6 заболевания конъюнктивы

- •Инфекционные конъюнктивиты Бактериальные конъюнктивиты

- •Вирусные конъюнктивиты

- •Хламидийные конъюнктивиты

- •Аллергические конъюнктивиты

- •Дистрофические изменения конъюнктивы

- •Глава 7 заболевания слезных органов

- •Заболевания слезной железы

- •Заболевания слезоотводящего аппарата

- •Глава 8 заболевания роговицы

- •Общая характеристика роговицы

- •Кератиты и их классификация

- •Экзогенные кератиты

- •Эндогенные кератиты

- •Классификация герпетических кератитов

- •I. Поверхностные:

- •II. Глубокие:

- •Туберкулезные кератиты

- •Сифилитический кератит

- •Неинфекционные кератиты, возникающие на фоне системных заболеваний соединительной ткани

- •Нейропаралитический кератит

- •Кератиты невыясненной этиологии

- •Дистрофии роговицы

- •Исходы заболеваний роговицы

- •Кератопластика

- •Техника сквозной пересадки роговицы

- •Послойная пересадка роговицы

- •Глава 9 заболевания склеры

- •Аномалии развития склеры

- •Глава 10 заболевания сосудистой оболочки

- •Ириты и иридоциклиты

- •Периферические увеиты

- •Хориоидиты

- •Осложнения увеитов

- •Этиология увеитов

- •Лечение

- •Увеопатии

- •Врожденные аномалии сосудистой обоаочки

- •Глава 11 заболевания хрусталика

- •Приобретенные катаракты

- •Возрастные (сенильные) катаракты

- •Катаракты при общих заболеваниях

- •Катаракты при отравлениях

- •Катаракты при воздействии лучистой энергии

- •Лечение приобретенных катаракт

- •Вторичная катаракта

- •Врожденные катаракты

- •Аномалии хрусталика

- •Глава 12 патология стекловидного тела

- •Глава 13 заболевания сетчатки

- •Поражения сетчатки воспалительного характера

- •Дистрофические изменения сетчатки

- •Факоматозы

- •Отслойка сетчатки

- •Ретинопатия недоношенных

- •Аномалии развития сетчатки

- •Глава 14 заболевания зрительного нерва

- •Воспаление зрительного нерва

- •Застойный диск зрительного нерва

- •Атрофия зрительного нерва

- •Ишемическая оптическая нейропатия

- •Друзы диска зрительного нерва

- •Глава 15 патология внутриглазного давления

- •Классификация глаукомы

- •Классификация первичной глаукомы

- •Врожденная глаукома

- •Первичная глаукома

- •Дифференциальный диагноз острого приступа глаукомы

- •Вторичная глаукома

- •Лечение глаукомы

- •Глава 16 заболевания глазодвигательного аппарата

- •Содружественное косоглазие

- •Классификация содружественного косоглазия

- •Происхождение содружественного косоглазия

- •Принципы лечения содружественного косоглазия

- •Паралитическое косоглазие

- •Нистагм

- •Глава 17 заболевания орбиты

- •Воспалительные заболевания

- •Эндокринная офтальмопатия

- •Паразитарные заболевания

- •Глава 18 патология органа зрения при общих заболеваниях

- •Заболевания сердечно-сосудистой системы

- •Острые нарушения кровообращения в сосудах сетчатки

- •Сахарный диабет

- •Болезни крови

- •Болезни почек

- •Системные заболевания

- •Интоксикации

- •Болезни уха, горла и носа

- •Болезни полости рта

- •Глава 19 повреждения органа зрения

- •Повреждения глазницы

- •Повреждения вспомогательного аппарата глаза

- •Повреждения глазного яблока

- •Осложнения проникающих ранений глаза

- •Тупые травмы глаза

- •Ожоги глаза

- •Глава 20 новообразования органа зрения опухоли век

- •Доброкачественные опухоли

- •Злокачественные опухоли век

- •Опухоли коньюктивы и роговицы

- •Доброкачественные опухоли

- •Злокачественные опухоли

- •Внутриглазные опухоли

- •Опухоли сосудистой оболочки глаза

- •Доброкачественные опухоли

- •Злокачественные опухоли

- •Опухоли цилиарного тела

- •Опухоли хориоидеи Доброкачественные опухоли

- •Пигментные опухоли

- •Опухоли сетчатки

- •Опухоли орбиты

- •Доброкачественные опухоли

- •Опухоли слезной железы

- •Злокачественные опухоли

- •Глава 21 медико-социальная и военно-врачебная экспертиза при заболеваниях и повреждениях органа зрения медико-социальная экспертиза

- •Критерии оценки степени нарушения функций зрительного анализатора

- •Категория и степень ограничения жизнедеятельности в зависимости от состояния зрительных и иных функций органа зрения

- •Военно-врачебная экспертиза

- •Оглавление

Туберкулезные кератиты

Кератиты туберкулезной этиологии подразделяются на туберкулезно-аллергические, как местное проявление в условиях сенсибилизации организма, и истинные гематогенные туберкулезные кератиты, обусловленные воздействием туберкулезных микобактерий.

Туберкулезно-аллергические кератиты являются наиболее частой формой туберкулеза роговицы. Это заболевание имеет несколько названий: фликтенулезный, скрофулезный, экзематозный кератит. Заболевание чаще встречается в детском возрасте, но может наблюдаться и у взрослых, как правило, на фоне неактивного первичного туберкулеза легких и периферических лимфатических узлов.

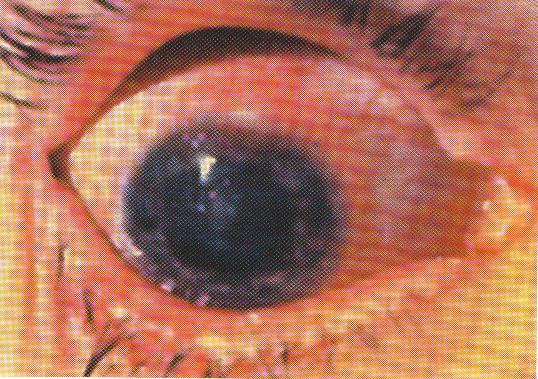

На роговице появляются сероватые полупрозрачные очаги округлой формы, по внешнему виду напоминающие пузырек (фликтену), откуда и происходит название болезни, предложенное Гиппократом. Несмотря на то, что было доказано, фликтена – не пузырек, а узелок, состоящий из лимфоцитов и эпителиоидных клеток, термин «фликтенулезный кератит» прочно вошел в клиническую практику офтальмологов.

Число, величина и локализация очагов могут быть различными. Мелкие фликтены (милиарные), величиной менее просяного зерна, бывают, как правило, множественными. Единичные (солитарные) фликтены могут достигать 3-4 мм в диаметре. Фликтены всегда располагаются в поверхностных слоях роговицы, но могут захватывать и глубокие слои. Вслед за возникновением фликтен в роговицу внедряются поверхностные сосуды, которые в виде пучков тянутся к очагу. Появление фликтен в роговице сопровождается резкой светобоязнью, которая достигает такой высокой степени, что веки ребенка судорожно сжаты. Блефароспазм, обильное слезотечение ведут к мацерации кожи век и их отеку. Отекают также нос и губы. Могут появиться трещины в углах рта. Картина настолько типична, что диагноз фликтенулезного кератита можно ставить на расстоянии. Заболевание склонно к рецидивам. В ряде случаев наблюдается распад фликтены с разрушением стромы, вплоть до появления десцеметоцеле или даже перфорации роговицы.

Наряду с типичной формой фликтенулезного кератита (рисунок 8.11) встречаются и другие его разновидности: фасцикулярный кератит, фликтенулезный паннус.

Рис. 8.11 – Фликтенулезный туберкулезно-аллергический кератит

Диагноз туберкулезно-аллергического кератита ставится на основании клинических признаков заболевания и данных общего обследования (туберкулиновые пробы, рентгенологическое исследование, анализ крови). У 97% детей младшего возраста туберкулиновые пробы оказываются положительными. При рентгенологическом исследовании в 82% случаев обнаруживаются свежие формы туберкулеза, поражение паратрахеальных желез, реже – инфильтративные пневмонии.

Лечение фликтенулезных кератитов должно быть комплексным, включающим общее и местное воздействия. Общее лечение проводится в контакте с фтизиатром. Местно применяют кортикостероиды в каплях и подконъюнктивально, мидриатики, магнитофорез с противовоспалительной смесью, облучение гелий-неоновым лазером.

Гематогенные туберкулезные кератиты

В их развитии большая роль отводится сосудистому тракту, который поражается первично. Процесс может перейти на роговицу непосредственно из цилиарного тела через влагу передней камеры. Очаг может распространиться на роговицу и из склеры.

Наиболее часто встречаются три формы: глубокий диффузный кератит; глубокий инфильтрат роговицы; склерозирующий кератит.

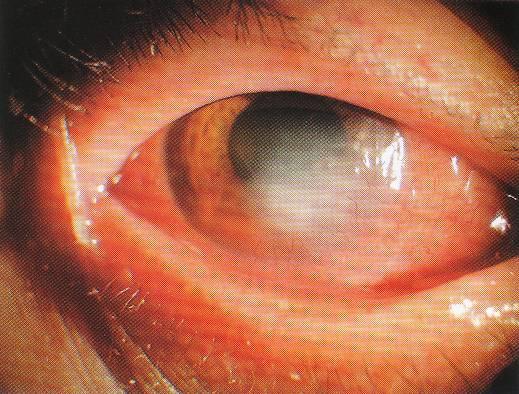

При глубоком диффузном кератите (рисунок 8.12) роговица мутнеет в глубоких и средних слоях, на фоне общего помутнения выделяются желтовато-серые крупные несливающиеся очаги.

Рис. 8.12 – Глубокий диффузный туберкулезный кератит

Васкуляризация роговицы поверхностная и глубокая, умеренная. Поражается, как правило, один глаз. Ремиссии чередуются с периодами обострения, что значительно затягивает течение. Исход неблагоприятный.

Глубокий инфильтрат роговицы характеризуется глубоко расположенным воспалительным очагом с незначительной глубокой васкуляризацией.

Глубокий инфильтрат роговицы

При благоприятном течении инфильтраты подвергаются рассасыванию, иногда может наступить некротизация с изъязвлением роговицы.

Склерозирующий кератит развивается при наличии глубокого склерита. Инфильтрация глубоких слоев возникает сначала у лимба на ограниченном участке, затем процесс распространяется по направлению к центру. Инфильтрированные участки имеют форму языка или полулуния. Эпителий над пораженным участком отечен, но изъязвление никогда не возникает. Васкуляризация отсутствует или слабо выражена. Наибольшая интенсивность помутнения наблюдается у лимба. Заболевание тянется длительно, в процесс вовлекаются радужка и цилиарное тело, ремиссии сменяются новыми обострениями. Прогноз неблагоприятен, так как инфильтрированная ткань роговицы замещается рубцом.

Достоверным критерием туберкулезных метастатических кератитов служит очаговая реакция в пораженном глазу на подкожное введение туберкулина (реакция Манту). Очаговая реакция может выражаться в высыпании фликтен, усилении перикорнеальной инъекции и васкуляризации, нарастании экссудации.

Лечение туберкулезного метастатического кератита проводится совместно с фтизиатром. Проводят инстилляции 3% раствора тубазида, 5% раствора салюзида, подконъюнктивальные инъекции 5% раствора салюзида. Дополнительно местно применяют кортикостероиды, мидриатики. Полезны магнитотерапия, облучение гелий-неоновым лазером.