- •Учебная литература

- •Предисловие

- •Краткий исторический очерк развития офтальмологии

- •X.П. Тахчиди

- •Глава 1 анатомия и физиология органа зрения

- •Общее строение органа зрения

- •Глазница

- •Анатомия и физиология век

- •Конъюнктива

- •Анатомия и физиология слезных органов

- •Кровоснабжение глазного яблока и его вспомогательного аппарата

- •Иннервация глаза и глазницы

- •Глава 2 методы исследования органа зрения

- •Наружный осмотр

- •Метод бокового освещения

- •Метод исследования проходящим светом

- •Офтальмоскопия

- •Биомикроскопия

- •Гониоскопия

- •Диафаноскопия

- •Исследование внутриглазного давления

- •Исследование чувствительности роговицы

- •Эхоофтальмография

- •Лазерные сканирующие офтальмоскопы

- •Электроретинография

- •Офтальмодинамометрия

- •Флюоресцентная ангиография

- •Методика исследования глаз у детей

- •Последовательность проведения обследования пациента с заболеванием органа зрения

- •Глава 3

- •Функции зрительного

- •Анализатора и методика

- •Их исследования

- •Центральное зрение

- •Цветоощущение

- •Периферическое зрение

- •Средние границы поля зрения на цвета (в градусах)

- •Светоощущение. Методы исследования

- •Глава 4 физиологическая оптика оптическая система глаза

- •Виды рефракции глаза

- •Развитие рефракции

- •Корригирующие линзы

- •Определение вида и силы оптического стекла

- •Аккомодация

- •Методы определения клинической рефракции

- •Объективные методы определения рефракции

- •Клиника, коррекция и лечение различных видов рефракции

- •Глава 5 заболевания век

- •Отек век

- •Абсцесс века

- •Блефарит

- •Халазион

- •Заболевания нервно-мышечного аппарата

- •Врожденные аномалии век

- •Глава 6 заболевания конъюнктивы

- •Инфекционные конъюнктивиты Бактериальные конъюнктивиты

- •Вирусные конъюнктивиты

- •Хламидийные конъюнктивиты

- •Аллергические конъюнктивиты

- •Дистрофические изменения конъюнктивы

- •Глава 7 заболевания слезных органов

- •Заболевания слезной железы

- •Заболевания слезоотводящего аппарата

- •Глава 8 заболевания роговицы

- •Общая характеристика роговицы

- •Кератиты и их классификация

- •Экзогенные кератиты

- •Эндогенные кератиты

- •Классификация герпетических кератитов

- •I. Поверхностные:

- •II. Глубокие:

- •Туберкулезные кератиты

- •Сифилитический кератит

- •Неинфекционные кератиты, возникающие на фоне системных заболеваний соединительной ткани

- •Нейропаралитический кератит

- •Кератиты невыясненной этиологии

- •Дистрофии роговицы

- •Исходы заболеваний роговицы

- •Кератопластика

- •Техника сквозной пересадки роговицы

- •Послойная пересадка роговицы

- •Глава 9 заболевания склеры

- •Аномалии развития склеры

- •Глава 10 заболевания сосудистой оболочки

- •Ириты и иридоциклиты

- •Периферические увеиты

- •Хориоидиты

- •Осложнения увеитов

- •Этиология увеитов

- •Лечение

- •Увеопатии

- •Врожденные аномалии сосудистой обоаочки

- •Глава 11 заболевания хрусталика

- •Приобретенные катаракты

- •Возрастные (сенильные) катаракты

- •Катаракты при общих заболеваниях

- •Катаракты при отравлениях

- •Катаракты при воздействии лучистой энергии

- •Лечение приобретенных катаракт

- •Вторичная катаракта

- •Врожденные катаракты

- •Аномалии хрусталика

- •Глава 12 патология стекловидного тела

- •Глава 13 заболевания сетчатки

- •Поражения сетчатки воспалительного характера

- •Дистрофические изменения сетчатки

- •Факоматозы

- •Отслойка сетчатки

- •Ретинопатия недоношенных

- •Аномалии развития сетчатки

- •Глава 14 заболевания зрительного нерва

- •Воспаление зрительного нерва

- •Застойный диск зрительного нерва

- •Атрофия зрительного нерва

- •Ишемическая оптическая нейропатия

- •Друзы диска зрительного нерва

- •Глава 15 патология внутриглазного давления

- •Классификация глаукомы

- •Классификация первичной глаукомы

- •Врожденная глаукома

- •Первичная глаукома

- •Дифференциальный диагноз острого приступа глаукомы

- •Вторичная глаукома

- •Лечение глаукомы

- •Глава 16 заболевания глазодвигательного аппарата

- •Содружественное косоглазие

- •Классификация содружественного косоглазия

- •Происхождение содружественного косоглазия

- •Принципы лечения содружественного косоглазия

- •Паралитическое косоглазие

- •Нистагм

- •Глава 17 заболевания орбиты

- •Воспалительные заболевания

- •Эндокринная офтальмопатия

- •Паразитарные заболевания

- •Глава 18 патология органа зрения при общих заболеваниях

- •Заболевания сердечно-сосудистой системы

- •Острые нарушения кровообращения в сосудах сетчатки

- •Сахарный диабет

- •Болезни крови

- •Болезни почек

- •Системные заболевания

- •Интоксикации

- •Болезни уха, горла и носа

- •Болезни полости рта

- •Глава 19 повреждения органа зрения

- •Повреждения глазницы

- •Повреждения вспомогательного аппарата глаза

- •Повреждения глазного яблока

- •Осложнения проникающих ранений глаза

- •Тупые травмы глаза

- •Ожоги глаза

- •Глава 20 новообразования органа зрения опухоли век

- •Доброкачественные опухоли

- •Злокачественные опухоли век

- •Опухоли коньюктивы и роговицы

- •Доброкачественные опухоли

- •Злокачественные опухоли

- •Внутриглазные опухоли

- •Опухоли сосудистой оболочки глаза

- •Доброкачественные опухоли

- •Злокачественные опухоли

- •Опухоли цилиарного тела

- •Опухоли хориоидеи Доброкачественные опухоли

- •Пигментные опухоли

- •Опухоли сетчатки

- •Опухоли орбиты

- •Доброкачественные опухоли

- •Опухоли слезной железы

- •Злокачественные опухоли

- •Глава 21 медико-социальная и военно-врачебная экспертиза при заболеваниях и повреждениях органа зрения медико-социальная экспертиза

- •Критерии оценки степени нарушения функций зрительного анализатора

- •Категория и степень ограничения жизнедеятельности в зависимости от состояния зрительных и иных функций органа зрения

- •Военно-врачебная экспертиза

- •Оглавление

Кератиты и их классификация

По этиологии кератиты делятся на экзогенные и эндогенные, по глубине поражения – на поверхностные и глубокие.

А. Экзогенные кератиты:

Травматические, обусловленные механической, физической или химической травмой.

Гнойные – бактериального, грибкового и паразитарного происхождения.

Кератиты, вызванные заболеванием конъюнктивы, век, мейбомиевых желез.

Б. Эндогенные кератиты:

Инфекционные: герпетические, туберкулезные, сифилитические.

Неинфекционные, возникающие на фоне системных заболеваний соединительной ткани.

Нейропаралитические кератиты.

В. Кератиты невыясненной этиологии

Поверхностные кератиты характеризуются поражением поверхностных слоев роговицы с повреждением эпителиального покрова. Этиологией их может быть как экзогенная, так и эндогенная природа. Глубокие кератиты характеризуются воспалительной инфильтрацией в строме роговицы, при этом эпителиальный покров остается интактным. В их основе лежат эндогенные причины.

Прежде чем рассматривать отдельные виды кератитов, опишем их общую симптоматику, наблюдающуюся при подавляющем большинстве воспалительных процессов в роговице.

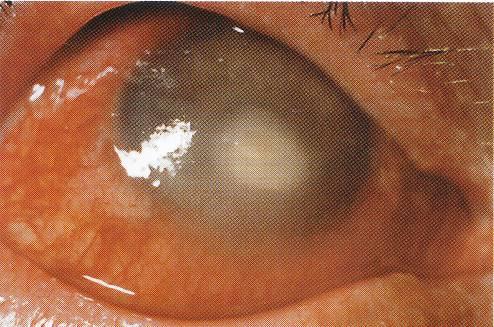

Всякий кератит начинается с образования в роговице инфильтрата (рисунок 8.3), т.е. скопления клеток, проникающих в нее из краевой сосудистой сети — первая стадия патологического процесса.

Рис. 8.3 – Гнойный инфильтрат роговицы

Клинически воспалительный фокус имеет серый или желтый цвет (в зависимости от состава образующих его клеток), нечеткие границы и окружен менее выраженным помутнением в виде молочной мути благодаря пропитыванию ткани отечной жидкостью. Инфильтрат может быть различной величины (от ограниченного точечного до захватывающего всю роговицу), разной формы (монетовидный, ландкартообразный, в виде веточки и др.) и располагаться на разной глубине. Роговица в области инфильтрата теряет блеск.

Процесс сопровождается покраснением глаза вследствие расширения сосудов перилимбальной области – перикорнеальной инъекцией (см. рисунок 2.4), которую не следует смешивать с васкуляризацией.

Очаг воспаления, вызывая раздражение нервных окончаний, влечет за собой типичную реакцию со стороны глаза (светобоязнь, слезотечение, блефароспазм, чувство инородного тела под верхним веком), которую, в сочетании с перикорнеальной инъекцией, принято характеризовать как роговичный синдром.

Последующая судьба инфильтрата различна. Он может бесследно рассосаться. Но такой благоприятный исход встречается редко – лишь в случаях, когда воспаление ограничивается эпителиальным слоем. При поражении более глубоких слоев роговицы – передней пограничной пластинки и особенно собственного вещества – на месте существовавшего фокуса остается более или менее выраженное помутнение вследствие образования рубцовой ткани.

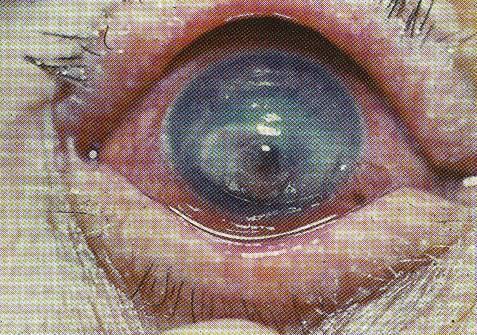

Следует, однако, подчеркнуть, что рассасывание любого инфильтрата, т.е. прерывание кератита на первой стадии развития – явление нечастое, свойственное очень немногим формам заболеваний. Наиболее распространенное продолжение кератита – переход в следующую стадию – распад инфильтрата. Процесс распада характеризуется отторжением эпителия, некрозом ткани, ее изъязвлением, присоединением вторичной инфекции. Величина образовавшегося дефекта весьма вариабельна: от едва заметного, выявляемого с помощью флюоресцеиновой пробы (в глаз закапывается 1-2 капли 2% раствора флюоресцеина, и участок роговицы, лишенный эпителия, окрашивается в зеленый цвет), до обширных и глубоких язв (рисунок 8.4).

Рис. 8.4 – Гнойная язва роговицы, десцеметоцеле

Следует заметить, что язва может возникнуть и вследствие попадания инфекции при незначительных и даже незаметных для больного повреждениях роговицы без предшествующего существования инфильтрата. Дно и края язвы инфильтрированы, чаще мутно-серые, но могут быть и желто-зелеными. Окружающая роговица в той или иной мере также инфильтрирована и отечна. Язва способна к распространению по поверхности и в глубину. В последнем случае она может достигать задней пограничной пластинки, которая под влиянием внутриглазного давления грыжевидно выпячивается вперед и выглядит в виде черного пузырька (descemetocele) на инфильтрированном дне дефекта.

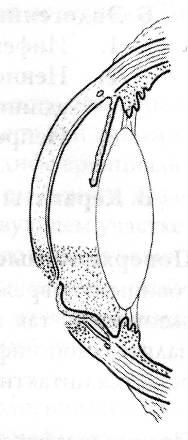

В дальнейшем возможно разрушение задней пограничной пластинки и выпадение в образовавшееся отверстие радужки (рисунок 8.5) с последующим ее сращением с краями роговичного дефекта – передними синехиями.

Рис. 8.5 – Самопроизвольное вскрытие язвы

Сращение и ущемление радужки ведет к смещению и изменению формы зрачка.

Кератит, в том числе язвенный, почти всегда сопровождается тем или иным типом васкуляризации. При язвах роговицы новообразование сосудов совпадает обыкновенно с началом ее очищения: уменьшением инфильтрации краев и дна, отторжением некротизированных участков, рассасыванием и исчезновением помутнения окружающих областей. С краев на язву начинает нарастать эпителий, постепенно покрывая дефект. Возвращаются блеск и зеркальность роговицы, что означает переход кератита в следующую стадию: выстланное эпителием углубление приобретает новое название – фасетка.

Фасетка

Под эпителием фасетки разрастается соединительная ткань, и процесс переходит в заключительную стадию – образование рубца.

В активной стадии воспаления к кератиту нередко присоединяются явления раздражения радужки в виде иритации, а порой и выраженного ирита и иридоциклита со всеми присущими им симптомами. У ряда больных на фоне кератитов (точнее, кератоиритов) при наличии изъязвления роговицы в передней камере появляется гной – гипопион.

Бактериальный кератит, гипопион

Гной этот стерилен и остается таковым до прободения язвы. После прободения создаются условия для проникновения инфекционного начала в полость глаза и гнойного поражения его внутренних оболочек – развития эндофтальмита, а иногда и панофтальмита – гнойного воспаления всех оболочек глазного яблока.

Вследствие образования передних синехий в исходе часто возникает вторичная глаукома. Большей частью, однако, язва после прободения начинает очищаться и рубцеваться, и на ее месте остается сращенное с радужкой бельмо.

Спаянное бельмо роговицы

Общие причины развития многих кератитов ясны. Однако установить этиологический диагноз в каждом отдельном случае бывает непросто. Очень важно выделить возбудителя процесса и определить его чувствительность к лекарственным средствам. Именно поэтому при установлении диагноза кератита желательно до начала лечения взять мазок с конъюнктивы, а при наличии язвы – также с ее поверхности, часть материала посеять на питательную среду, а часть немедленно окрасить и провести микроскопическое исследование. При идентификации возбудителя и тем более его чувствительности к тому или иному средству легче осуществлять целенаправленное эффективное лечение.

В заключение изложения общей симптоматологии кератитов обратим особое внимание на методическую важность для установления диагноза ответов на следующие вопросы.

С каким процессом приходится иметь дело: со старым или со свежим, т.е. с кератитом или его исходом? Значение вопроса очевидно. Для инфильтрата характерны все субъективные и объективные признаки кератита. При рубцовом помутнении эти признаки отсутствуют, глаз спокойный, цвет очага сероватый или белый, границы его четкие, сохраняются блеск и зеркальность роговицы. Дифференциация свежего воспалительного помутнения роговицы от старого рубцового важна для правильной диагностики и соответствующего выбора метода лечения. Как правило, свежее помутнение роговицы, свидетельствующее о начале кератита, требует активного медикаментозного лечения и только при крайне тяжелом течении – хирургического. Старое помутнение, в зависимости от его интенсивности и степени снижения зрения, может оставаться без лечения или нуждаться в хирургическом лечении.

Если процесс свежий, то каков инфильтрат – диффузный или ограниченный? Отличить один от другого несложно. Между тем такое отличие дает возможность отдифференцировать две достаточно большие группы кератитов: характеризующиеся преимущественно ограниченными фокусами или диффузным поражением.

Где располагается инфильтрат – на поверхности роговицы или в глубине? Ответ позволяет отбросить еще одну из групп кератитов: только поверхностные от только глубоких.

Сопровождается ли воспалительный фокус изъязвлением? Обнаружение дефекта в роговичной ткани свидетельствует о разрушении по меньшей мере эпителия и «открытии ворот» для инфекции; кроме того, выявление дефекта избавляет от ошибки поставить диагноз кератита, которому изъязвление несвойственно.

Наличие или отсутствие васкуляризации при воспалении, а также слабое ее проявление – дифференциально-диагностический признак между кератитами и многими первичными дистрофиями роговицы, равно как между герпетическими и нейрогенными процессами, с одной стороны, и процессами иного происхождения – с другой.

Отмечается или не отмечается выраженное снижение чувствительности роговицы в области инфильтрата и других участков? Чувствительность при кератитах падает всегда. Степень ее снижения зависит от интенсивности инфильтрации ткани и потому бывает различной. Однако для процессов, обладающих нейротропностью, падение чувствительности проявляется особенно сильно и распространяется не только на участки инфильтрации и расположенные рядом, но и на клинически непораженную прозрачную часть роговицы и даже на роговицу второго, не страдающего кератитом глаза.

Разумеется, при осмотре больного глаза клиническая картина роговичного процесса может выглядеть пестро, а ответы на перечисленные вопросы оказаться неоднозначными. Тем не менее, выяснение последних очень помогает в дифференциальной диагностике патологических изменений в роговице.

Лечение кератитов осуществляется по следующим направлениям: 1) борьба с инфекцией; 2) стимуляция эпитализации; 3) купирование явления иридоциклита; 4) рассасывающая терапия.