- •Учебная литература

- •Предисловие

- •Краткий исторический очерк развития офтальмологии

- •X.П. Тахчиди

- •Глава 1 анатомия и физиология органа зрения

- •Общее строение органа зрения

- •Глазница

- •Анатомия и физиология век

- •Конъюнктива

- •Анатомия и физиология слезных органов

- •Кровоснабжение глазного яблока и его вспомогательного аппарата

- •Иннервация глаза и глазницы

- •Глава 2 методы исследования органа зрения

- •Наружный осмотр

- •Метод бокового освещения

- •Метод исследования проходящим светом

- •Офтальмоскопия

- •Биомикроскопия

- •Гониоскопия

- •Диафаноскопия

- •Исследование внутриглазного давления

- •Исследование чувствительности роговицы

- •Эхоофтальмография

- •Лазерные сканирующие офтальмоскопы

- •Электроретинография

- •Офтальмодинамометрия

- •Флюоресцентная ангиография

- •Методика исследования глаз у детей

- •Последовательность проведения обследования пациента с заболеванием органа зрения

- •Глава 3

- •Функции зрительного

- •Анализатора и методика

- •Их исследования

- •Центральное зрение

- •Цветоощущение

- •Периферическое зрение

- •Средние границы поля зрения на цвета (в градусах)

- •Светоощущение. Методы исследования

- •Глава 4 физиологическая оптика оптическая система глаза

- •Виды рефракции глаза

- •Развитие рефракции

- •Корригирующие линзы

- •Определение вида и силы оптического стекла

- •Аккомодация

- •Методы определения клинической рефракции

- •Объективные методы определения рефракции

- •Клиника, коррекция и лечение различных видов рефракции

- •Глава 5 заболевания век

- •Отек век

- •Абсцесс века

- •Блефарит

- •Халазион

- •Заболевания нервно-мышечного аппарата

- •Врожденные аномалии век

- •Глава 6 заболевания конъюнктивы

- •Инфекционные конъюнктивиты Бактериальные конъюнктивиты

- •Вирусные конъюнктивиты

- •Хламидийные конъюнктивиты

- •Аллергические конъюнктивиты

- •Дистрофические изменения конъюнктивы

- •Глава 7 заболевания слезных органов

- •Заболевания слезной железы

- •Заболевания слезоотводящего аппарата

- •Глава 8 заболевания роговицы

- •Общая характеристика роговицы

- •Кератиты и их классификация

- •Экзогенные кератиты

- •Эндогенные кератиты

- •Классификация герпетических кератитов

- •I. Поверхностные:

- •II. Глубокие:

- •Туберкулезные кератиты

- •Сифилитический кератит

- •Неинфекционные кератиты, возникающие на фоне системных заболеваний соединительной ткани

- •Нейропаралитический кератит

- •Кератиты невыясненной этиологии

- •Дистрофии роговицы

- •Исходы заболеваний роговицы

- •Кератопластика

- •Техника сквозной пересадки роговицы

- •Послойная пересадка роговицы

- •Глава 9 заболевания склеры

- •Аномалии развития склеры

- •Глава 10 заболевания сосудистой оболочки

- •Ириты и иридоциклиты

- •Периферические увеиты

- •Хориоидиты

- •Осложнения увеитов

- •Этиология увеитов

- •Лечение

- •Увеопатии

- •Врожденные аномалии сосудистой обоаочки

- •Глава 11 заболевания хрусталика

- •Приобретенные катаракты

- •Возрастные (сенильные) катаракты

- •Катаракты при общих заболеваниях

- •Катаракты при отравлениях

- •Катаракты при воздействии лучистой энергии

- •Лечение приобретенных катаракт

- •Вторичная катаракта

- •Врожденные катаракты

- •Аномалии хрусталика

- •Глава 12 патология стекловидного тела

- •Глава 13 заболевания сетчатки

- •Поражения сетчатки воспалительного характера

- •Дистрофические изменения сетчатки

- •Факоматозы

- •Отслойка сетчатки

- •Ретинопатия недоношенных

- •Аномалии развития сетчатки

- •Глава 14 заболевания зрительного нерва

- •Воспаление зрительного нерва

- •Застойный диск зрительного нерва

- •Атрофия зрительного нерва

- •Ишемическая оптическая нейропатия

- •Друзы диска зрительного нерва

- •Глава 15 патология внутриглазного давления

- •Классификация глаукомы

- •Классификация первичной глаукомы

- •Врожденная глаукома

- •Первичная глаукома

- •Дифференциальный диагноз острого приступа глаукомы

- •Вторичная глаукома

- •Лечение глаукомы

- •Глава 16 заболевания глазодвигательного аппарата

- •Содружественное косоглазие

- •Классификация содружественного косоглазия

- •Происхождение содружественного косоглазия

- •Принципы лечения содружественного косоглазия

- •Паралитическое косоглазие

- •Нистагм

- •Глава 17 заболевания орбиты

- •Воспалительные заболевания

- •Эндокринная офтальмопатия

- •Паразитарные заболевания

- •Глава 18 патология органа зрения при общих заболеваниях

- •Заболевания сердечно-сосудистой системы

- •Острые нарушения кровообращения в сосудах сетчатки

- •Сахарный диабет

- •Болезни крови

- •Болезни почек

- •Системные заболевания

- •Интоксикации

- •Болезни уха, горла и носа

- •Болезни полости рта

- •Глава 19 повреждения органа зрения

- •Повреждения глазницы

- •Повреждения вспомогательного аппарата глаза

- •Повреждения глазного яблока

- •Осложнения проникающих ранений глаза

- •Тупые травмы глаза

- •Ожоги глаза

- •Глава 20 новообразования органа зрения опухоли век

- •Доброкачественные опухоли

- •Злокачественные опухоли век

- •Опухоли коньюктивы и роговицы

- •Доброкачественные опухоли

- •Злокачественные опухоли

- •Внутриглазные опухоли

- •Опухоли сосудистой оболочки глаза

- •Доброкачественные опухоли

- •Злокачественные опухоли

- •Опухоли цилиарного тела

- •Опухоли хориоидеи Доброкачественные опухоли

- •Пигментные опухоли

- •Опухоли сетчатки

- •Опухоли орбиты

- •Доброкачественные опухоли

- •Опухоли слезной железы

- •Злокачественные опухоли

- •Глава 21 медико-социальная и военно-врачебная экспертиза при заболеваниях и повреждениях органа зрения медико-социальная экспертиза

- •Критерии оценки степени нарушения функций зрительного анализатора

- •Категория и степень ограничения жизнедеятельности в зависимости от состояния зрительных и иных функций органа зрения

- •Военно-врачебная экспертиза

- •Оглавление

Средние границы поля зрения на цвета (в градусах)

|

Цвет |

Сторона | |||

|

Височная |

Нижняя |

Носовая |

Верхняя | |

|

Синий |

70 |

50 |

40 |

40 |

|

Красный |

50 |

30 |

25 |

25 |

|

Зеленый |

30 |

25 |

20 |

20 |

В последнее время область применения периметрии на цвета все больше сужается, ее вытесняет квантитативная периметрия.

Наряду с описанными методиками периметрии все шире внедряется статическая периметрия, при которой в заранее обусловленных точках поля зрения (50-100 и более) предъявляют неподвижные объекты переменной величины и яркости. Это не только повышает вероятность обнаружения дефектов поля зрения, но и позволяет судить об абсолютной и различительной световой чувствительности в различных участках сетчатки.

Автоматическая периметрия. В последнее время созданы автоматические периметры, освобождающие офтальмолога от кропотливой работы и позволяющие избежать случайных результатов. Полусферический периметр управляется портативным компьютером, в который заложено несколько программ исследования. Специальные устройства в соответствии с заданной программой проецируют тестобъект в любую точку полусферы, автоматически меняя его яркость в заданных пределах. Специальное приспособление регистрирует только результаты, полученные при правильном положении неподвижного глаза.

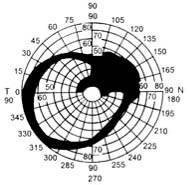

Автоматический периметр

Регистрация результатов периметрии должна быть однотипной и удобной для их сравнения. Результаты измерений заносят на специальные стандартные бланки отдельно для каждого глаза. Бланк состоит из серии кругов с интервалом между ними 10°, которые через центр поля зрения пересекает координатная сетка, обозначающая меридианы исследования. Последние наносят через 10 или 15°.

Схемы полей зрения принято располагать для правого глаза справа, для левого – слева; при этом височные половины поля зрения обращены кнаружи, а носовые – кнутри.

На каждой схеме принято обозначать нормальные границы поля зрения на белый и хроматические цвета (рисунок 3.13).

Рис. 3.13 – Нормальные границы полей зрения на белый и хроматические цвета

Для наглядности разницу между границами поля зрения обследуемого и нормой густо заштриховывают. Кроме того, записывают фамилию обследуемого, дату, остроту зрения данного глаза, освещение, размер объекта и тип периметра.

Границы нормального поля зрения в определенной степени зависят от методики исследования. На них оказывают влияние величина, яркость и удаленность объекта от глаза, яркость фона, а также контраст между объектом и фоном, скорость перемещения объекта и его цвет.

Границы поля зрения подвержены колебаниям в зависимости от интеллекта обследуемого и индивидуальных особенностей строения его лица. Например, крупный нос, сильно выступающие надбровные дуги, глубоко посаженные глаза, приспущенные верхние веки могут обусловить сужение границ поля зрения. В норме средние границы для белой метки размером 5 мм2 и периметра с радиусом дуги 33 см (333 мм) следующие: кнаружи – 90°, книзу кнаружи – 90°, книзу 60°, книзу кнутри – 50°, кнутри – 60°, кверху кнутри – 55°, кверху – 55° и кверху кнаружи – 70°.

Для характеристики изменений поля зрения в динамике заболевания и статистического анализа используют суммарное обозначение размеров поля зрения, которое образуется из суммы видимых участков поля зрения, исследованного в восьми меридианах: 90 + 90 + 60 + 50 + 60 + 55 + 55 + 70 = 530°. Это значение принимают за норму. При оценке данных периметрии, особенно если отклонение от нормы невелико, следует соблюдать осторожность, а в сомнительных случаях проводить повторные исследования.

Патологические изменения поля зрения

Все многообразие патологических изменений (дефектов) поля зрения можно свести к двум основным видам:

1) сужение границ поля зрения (концентрическое или локальное);

2) очаговые выпадения зрительной функции – скотомы.

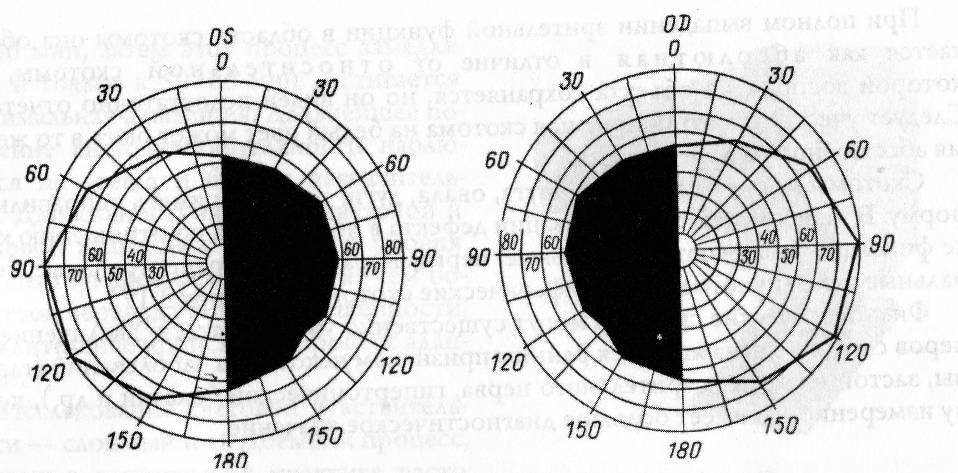

Концентрическое сужение поля зрения может быть сравнительно небольшим или простираться почти до точки фиксации – трубочное поле зрения (рисунок 3. 14).

Рис. 3.14 – Варианты концентрического сужения поля зрения

Концентрическое сужение развивается в связи с различными органическими заболеваниями глаза (пигментное перерождение сетчатки, невриты и атрофии зрительного нерва, периферические хориоретиниты, поздние стадии глаукомы), однако оно может быть и функциональным – при неврозах, неврастении, истерии.

Дифференциальный диагноз функционального и органического сужений поля зрения основывается на результатах исследования его границ с помощью объектов различной величины и с разных расстояний. При функциональных нарушениях, в отличие от органических, исследование с помощью объектов различной величины заметно не влияет на величину поля зрения.

Определенную помощь оказывает наблюдение за ориентацией больного в окружающей обстановке: при концентрическом сужении органического характера ориентация весьма затруднительна.

Локальные сужения границ поля зрения характеризуются сужением его в каком-либо участке при нормальных размерах на остальном протяжении. Такие дефекты могут быть одно- и двусторонними.

Локальное сужение поля зрения

Большое диагностическое значение имеет двустороннее выпадение половины поля зрения – гемианопсия. Гемианопсии делят на гомонимные (одноименные) и гетеронимные (разноименные). Они возникают при поражении зрительного пути в области зрительного перекреста или позади него в связи с неполным перекрестом нервных волокон. Иногда гемианопсии обнаруживает сам больной, но чаще их выявляют при исследовании поля зрения.

Гомонимная гемианопсия характеризуется выпадением височной половины поля зрения в одном глазу и носовой – в другом. Она обусловлена ретрохиазмальным поражением зрительного пути на стороне, противоположной выпадению поля зрения. Характер гемианопсии изменяется в зависимости от локализации участка поражения зрительного пути. Гемианопсия может быть полной (рисунок 3.15, 4) при выпадении всей половины поля зрения или частичной, квадрантной (рисунок 3.15, 5, 6).

Рис. 3.15 – Изменения поля зрения в зависимости от уровня поражения зрительного пути

А – уровни поражения обозначегны цифрами; б – изменение поля зрения соответственно уровню поражения.

При этом граница дефекта проходит по средней линии, а при квадрантной гемианопсии начинается от точки фиксации. При корковых гемианопсиях сохраняется функция желтого пятна (рисунок 3.15, 7). Могут наблюдаться также гемианоптические скотомы в виде симметричных очаговых дефектов поля зрения (рисунок 3.15, 8).

Причины гомонимной гемианопсии различны: опухоли, кровоизлияния и воспалительные заболевания головного мозга.

Гетеронимная гемианопсия характеризуется выпадением наружных или внутренних половин поля зрения и обусловлена поражением зрительного пути в области зрительного перекреста.

Битемпоральная гемианопсия (рисунок 3.15, 3) – выпадение наружных половин поля зрения. Она развивается при локализации патологического очага в области средней части зрительного перекреста и является частым симптомом опухоли гипофиза.

Биназальная гемианопсия (рисунок 3.16) – выпадение носовых половин поля зрения – развивается при поражении неперекрещенных волокон зрительного пути в области зрительного перекреста.

Рис.3.16 – Гетеронимная биназальная гемианопсия

Это возможно при двустороннем склерозе или аневризмах – внутренней сонной артерии и любом другом давлении на зрительный перекрест с обеих сторон.

Своеобразные изменения полей зрения обоих глаз при поражении различных участков зрительного пути настолько характерны, что являются важнейшим симптомом в топической диагностике заболеваний головного мозга.

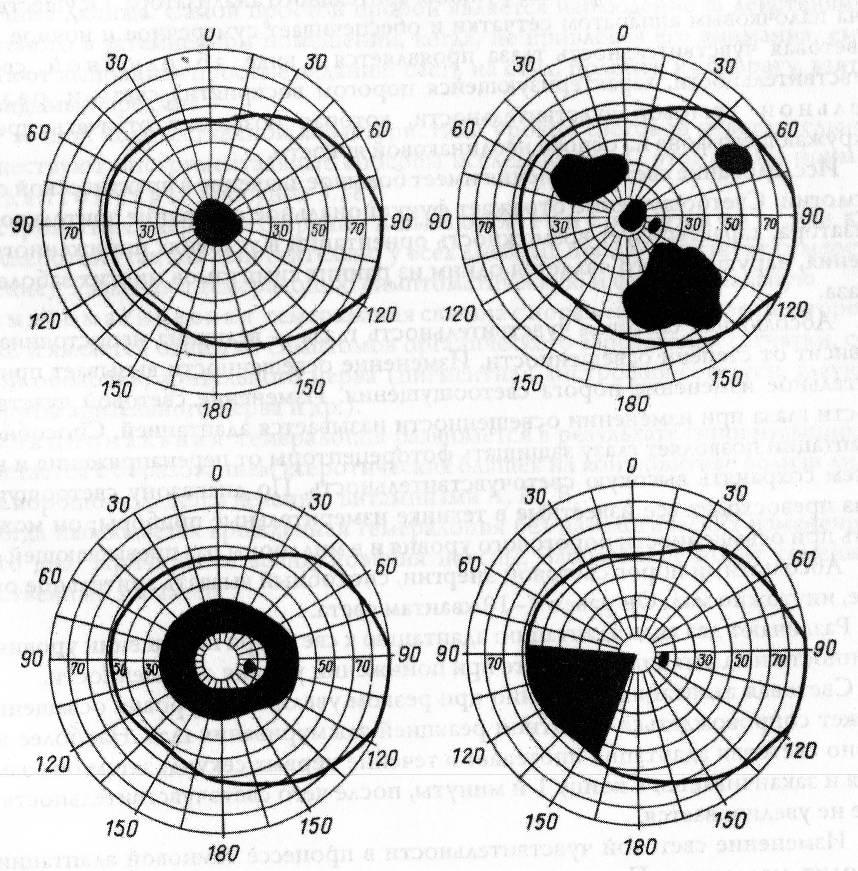

Очаговый дефект поля зрения, не сливающийся с его периферическими границами, называется скотомой. Скотома может отмечаться непосредственно самим больным в виде тени или пятна. Такая скотома называется положительной. Скотомы, не вызывающие у больного субъективных ощущений и обнаруживаемые только с помощью специальных методов исследования, носят название отрицательных.

При полном выпадении зрительной функции в области скотомы она обозначается как абсолютная в отличие от относительной скотомы, при которой восприятие объекта сохраняется, но он виден недостаточно отчетливо. Следует учесть, что относительная скотома на белый цвет может быть в то же время абсолютной на другие цвета.

Скотомы могут быть в виде круга, овала, дуги, сектора и иметь неправильную форму. В зависимости от локализации дефекта в поле зрения по отношению к точке фиксации различают центральные, перицентральные, парацентральные, секторальные и различного вида периферические скотомы (рисунок 3.17).

Рис. 3.17 – Различные виды абсолютных скотом

Физиологические скотомы могут существенно увеличиваться. Увеличение размеров слепого пятна является ранним признаком некоторых заболеваний (глаукомы, застойного диска зрительного нерва, гипертонической болезни и др.), поэтому измерение его имеет большое диагностическое значение.