- •Учебная литература

- •Предисловие

- •Краткий исторический очерк развития офтальмологии

- •X.П. Тахчиди

- •Глава 1 анатомия и физиология органа зрения

- •Общее строение органа зрения

- •Глазница

- •Анатомия и физиология век

- •Конъюнктива

- •Анатомия и физиология слезных органов

- •Кровоснабжение глазного яблока и его вспомогательного аппарата

- •Иннервация глаза и глазницы

- •Глава 2 методы исследования органа зрения

- •Наружный осмотр

- •Метод бокового освещения

- •Метод исследования проходящим светом

- •Офтальмоскопия

- •Биомикроскопия

- •Гониоскопия

- •Диафаноскопия

- •Исследование внутриглазного давления

- •Исследование чувствительности роговицы

- •Эхоофтальмография

- •Лазерные сканирующие офтальмоскопы

- •Электроретинография

- •Офтальмодинамометрия

- •Флюоресцентная ангиография

- •Методика исследования глаз у детей

- •Последовательность проведения обследования пациента с заболеванием органа зрения

- •Глава 3

- •Функции зрительного

- •Анализатора и методика

- •Их исследования

- •Центральное зрение

- •Цветоощущение

- •Периферическое зрение

- •Средние границы поля зрения на цвета (в градусах)

- •Светоощущение. Методы исследования

- •Глава 4 физиологическая оптика оптическая система глаза

- •Виды рефракции глаза

- •Развитие рефракции

- •Корригирующие линзы

- •Определение вида и силы оптического стекла

- •Аккомодация

- •Методы определения клинической рефракции

- •Объективные методы определения рефракции

- •Клиника, коррекция и лечение различных видов рефракции

- •Глава 5 заболевания век

- •Отек век

- •Абсцесс века

- •Блефарит

- •Халазион

- •Заболевания нервно-мышечного аппарата

- •Врожденные аномалии век

- •Глава 6 заболевания конъюнктивы

- •Инфекционные конъюнктивиты Бактериальные конъюнктивиты

- •Вирусные конъюнктивиты

- •Хламидийные конъюнктивиты

- •Аллергические конъюнктивиты

- •Дистрофические изменения конъюнктивы

- •Глава 7 заболевания слезных органов

- •Заболевания слезной железы

- •Заболевания слезоотводящего аппарата

- •Глава 8 заболевания роговицы

- •Общая характеристика роговицы

- •Кератиты и их классификация

- •Экзогенные кератиты

- •Эндогенные кератиты

- •Классификация герпетических кератитов

- •I. Поверхностные:

- •II. Глубокие:

- •Туберкулезные кератиты

- •Сифилитический кератит

- •Неинфекционные кератиты, возникающие на фоне системных заболеваний соединительной ткани

- •Нейропаралитический кератит

- •Кератиты невыясненной этиологии

- •Дистрофии роговицы

- •Исходы заболеваний роговицы

- •Кератопластика

- •Техника сквозной пересадки роговицы

- •Послойная пересадка роговицы

- •Глава 9 заболевания склеры

- •Аномалии развития склеры

- •Глава 10 заболевания сосудистой оболочки

- •Ириты и иридоциклиты

- •Периферические увеиты

- •Хориоидиты

- •Осложнения увеитов

- •Этиология увеитов

- •Лечение

- •Увеопатии

- •Врожденные аномалии сосудистой обоаочки

- •Глава 11 заболевания хрусталика

- •Приобретенные катаракты

- •Возрастные (сенильные) катаракты

- •Катаракты при общих заболеваниях

- •Катаракты при отравлениях

- •Катаракты при воздействии лучистой энергии

- •Лечение приобретенных катаракт

- •Вторичная катаракта

- •Врожденные катаракты

- •Аномалии хрусталика

- •Глава 12 патология стекловидного тела

- •Глава 13 заболевания сетчатки

- •Поражения сетчатки воспалительного характера

- •Дистрофические изменения сетчатки

- •Факоматозы

- •Отслойка сетчатки

- •Ретинопатия недоношенных

- •Аномалии развития сетчатки

- •Глава 14 заболевания зрительного нерва

- •Воспаление зрительного нерва

- •Застойный диск зрительного нерва

- •Атрофия зрительного нерва

- •Ишемическая оптическая нейропатия

- •Друзы диска зрительного нерва

- •Глава 15 патология внутриглазного давления

- •Классификация глаукомы

- •Классификация первичной глаукомы

- •Врожденная глаукома

- •Первичная глаукома

- •Дифференциальный диагноз острого приступа глаукомы

- •Вторичная глаукома

- •Лечение глаукомы

- •Глава 16 заболевания глазодвигательного аппарата

- •Содружественное косоглазие

- •Классификация содружественного косоглазия

- •Происхождение содружественного косоглазия

- •Принципы лечения содружественного косоглазия

- •Паралитическое косоглазие

- •Нистагм

- •Глава 17 заболевания орбиты

- •Воспалительные заболевания

- •Эндокринная офтальмопатия

- •Паразитарные заболевания

- •Глава 18 патология органа зрения при общих заболеваниях

- •Заболевания сердечно-сосудистой системы

- •Острые нарушения кровообращения в сосудах сетчатки

- •Сахарный диабет

- •Болезни крови

- •Болезни почек

- •Системные заболевания

- •Интоксикации

- •Болезни уха, горла и носа

- •Болезни полости рта

- •Глава 19 повреждения органа зрения

- •Повреждения глазницы

- •Повреждения вспомогательного аппарата глаза

- •Повреждения глазного яблока

- •Осложнения проникающих ранений глаза

- •Тупые травмы глаза

- •Ожоги глаза

- •Глава 20 новообразования органа зрения опухоли век

- •Доброкачественные опухоли

- •Злокачественные опухоли век

- •Опухоли коньюктивы и роговицы

- •Доброкачественные опухоли

- •Злокачественные опухоли

- •Внутриглазные опухоли

- •Опухоли сосудистой оболочки глаза

- •Доброкачественные опухоли

- •Злокачественные опухоли

- •Опухоли цилиарного тела

- •Опухоли хориоидеи Доброкачественные опухоли

- •Пигментные опухоли

- •Опухоли сетчатки

- •Опухоли орбиты

- •Доброкачественные опухоли

- •Опухоли слезной железы

- •Злокачественные опухоли

- •Глава 21 медико-социальная и военно-врачебная экспертиза при заболеваниях и повреждениях органа зрения медико-социальная экспертиза

- •Критерии оценки степени нарушения функций зрительного анализатора

- •Категория и степень ограничения жизнедеятельности в зависимости от состояния зрительных и иных функций органа зрения

- •Военно-врачебная экспертиза

- •Оглавление

Цветоощущение

Способность глаза различать цвета имеет важное значение в различных областях жизнедеятельности. Цветовое зрение не только существенно расширяет информативные возможности зрительного анализатора, но и оказывает несомненное влияние на психофизиологическое состояние организма, являясь в определенной степени регулятором настроения. Большое значение цветовое зрение имеет во всех отраслях клинической медицины и особенно офтальмологии.

Ощущение цвета, как и ощущение света, возникает в глазу при воздействии на фоторецепторы сетчатки электромагнитных колебаний в области видимой части спектра.

Восприятие глазом того или иного цветового тона зависит от длины волны излучения. Можно условно выделить три группы цветов:

1) длинноволновые – красный и оранжевый;

2) средневолновые – желтый и зеленый;

3) коротковолновые – голубой, синий, фиолетовый.

Три группы цветов

За пределами хроматической части спектра располагаются невидимые невооруженным глазом длинноволновое – инфракрасное и коротковолновое – ультрафиолетовое излучения.

Все многообразие наблюдаемых в природе цветов разделяется на две группы – ахроматические и хроматические. К ахроматическим относятся белый, серый и черный цвета, в которых человеческий глаз различает до 300 различных оттенков. Все ахроматические цвета характеризует одно качество – яркость, или светлота, т. е. степень близости его к белому цвету.

К хроматическим цветам относятся все тона и оттенки цветного спектра. Они характеризуются тремя качествами: 1) цветовым тоном, который зависит от длины волны светового излучения; 2) насыщенностью, определяемой долей основного тона и примесей к нему; 3) яркостью, или светлотой, цвета, т. е. степенью близости его к белому цвету. Различные комбинации этих характеристик дают множество оттенков хроматического цвета.

Качества хроматических цветов

В природе редко приходится видеть чистые спектральные тона. Обычно цветность предметов зависит от отражения лучей смешанного спектрального состава, а возникающие зрительные ощущения являются следствием суммарного эффекта.

Каждый из спектральных цветов имеет дополнительный цвет, при смешивании с которым образуется ахроматический цвет – белый или серый. При смешивании цветов в иных комбинациях возникает ощущение хроматического тона. Все многообразие цветовых оттенков можно получить путем смешивания только трех основных цветов – красного, зеленого и синего.

Физиология цветоощущения окончательно не изучена. Наибольшее распространение получила трехкомпонентная теория цветового зрения, выдвинутая в 1756 г. великим русским ученым М.В. Ломоносовым. Она подтверждена работами Т. Юнга (1807) и исследованиями Г. Гельмгольца (1859). Согласно этой теории, в зрительном анализаторе допускается существование трех видов цветоощущающих компонентов, различно реагирующих на свет разной длины волны.

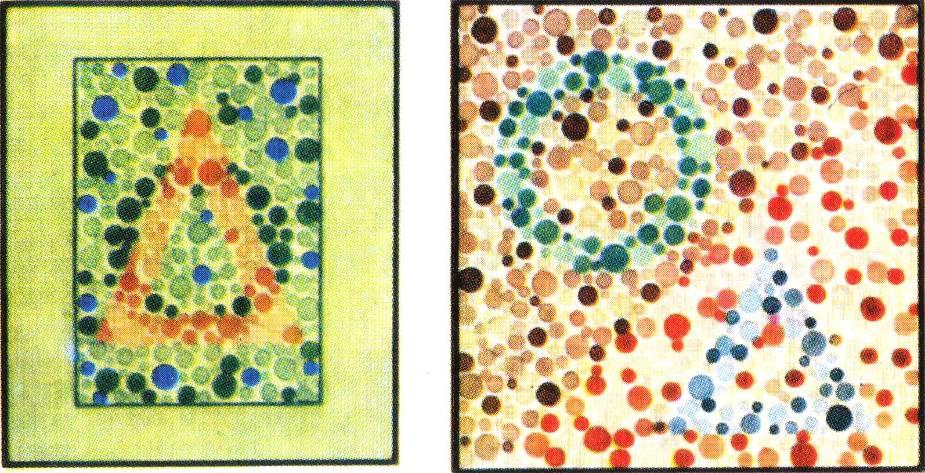

Цветоощущающие компоненты I типа сильнее всего возбуждаются длинными световыми волнами, слабее – средними и еще слабее – короткими. Компоненты II типа сильнее реагируют на средние световые волны, более слабую реакцию дают на длинные и короткие световые волны. Компоненты III типа слабо возбуждаются длинными, сильнее – средними и больше всего – короткими волнами. Таким образом, свет любой длины возбуждает все три цветоощущающих компонента, но в различной степени (рисунок 3.10).

Рис. 3.10 – Схема трехкомпонентности цветового зрения

При равномерном возбуждении всех трех компонентов создается ощущение белого цвета. Отсутствие раздражения дает ощущение черного цвета. В зависимости от степени возбуждения каждого из трех компонентов суммарно получается все многообразие цветов и их оттенков.

Рецепторами цвета в сетчатке являются колбочки, но остается невыясненным, локализуются ли специфические цветоощущающие компоненты в различных колбочках или все три вида имеются в каждой из них. Существует предположение, что в создании ощущения цвета участвуют также биполярные клетки сетчатки и пигментный эпителий.

Трехкомпонентная теория цветового зрения, как и другие (четырех- и даже семикомпонентные) теории, не может полностью объяснить цветоощущение. В частности, эти теории недостаточно учитывают роль коркового отдела зрительного анализатора. В связи с этим их нельзя считать законченными и совершенными, а следует рассматривать как наиболее удобную рабочую гипотезу.

В соответствии с трехкомпонентной теорией цветового зрения нормальное ощущение цвета называется нормальной трихромазией, а люди, им обладающие, – нормальными трихроматами.

Расстройства цветоощущения

Расстройства цветового зрения бывают врожденными и приобретенными. Врожденные именовались раньше дальтонизмом (по имени английского ученого Дальтона, страдавшего этим дефектом зрения и впервые его описавшего). Врожденные аномалии цветоощущения наблюдаются приблизительно у 8% мужчин и 0,5% женщин.

Расстройства цветоощущения могут проявляться либо аномальным восприятием цветов, которое называется цветоаномалией, или аномальной трихромазией, либо полным выпадением одного из трех компонентов – дихромазией. В редких случаях наблюдается только черно-белое восприятие – монохромазия.

Каждый из трех цветорецепторов в зависимости от порядка их расположения в спектре принято обозначать порядковыми греческими цифрами: красный – первый (протос), зеленый – второй (дейтерос) и синий – третий (тритос). Таким образом, аномальное восприятие красного цвета называется протаномалией, зеленого – дейтераномалией, синего – тританомалией, а людей с таким расстройством соответственно протаномалами, дейтераномалами и тританомалами.

Дихромазия наблюдается также в трех формах: а) протанопии, б) дейтеранопии, в) тританопии. Людей с данной патологией называют протанопами, дейтеранопами и тританопами.

Восприятие цветов людьми с разными видами дихромазии

Среди врожденных расстройств цветоощущения наиболее часто встречается аномальная трихромазия. На ее долю приходится до 70% от всей существующей патологии цветоощущения.

Врожденные расстройства цветоощущения всегда двусторонние, не сопровождаются нарушением других зрительных функций и обнаруживаются только при специальном исследовании.

Приобретенные расстройства цветоощущения встречаются при заболеваниях сетчатки, зрительного нерва и центральной нервной системы. Они бывают в одном или обоих глазах, выражаются в нарушении восприятия всех трех цветов, обычно сопровождаются расстройствами других зрительных функций и в отличие от врожденных расстройств могут претерпевать изменения в процессе заболевания и его лечения.

К приобретенным расстройствам цветоощущения относится и видение предметов, окрашенных в какой-либо один цвет. В зависимости от тона окраски различают эритропсию (красный), ксантопсию (желтый), хлоропсию (зеленый) и цианопсию (синий).

Приобретенные расстройства цветоощущения

Эритропсия и цианопсия наблюдаются нередко после экстракции катаракты, а ксантопсия и хлоропсия – при отравлениях и интоксикациях.

Диагностика

Для работы на всех видах транспорта, в ряде отраслей промышленности и для служб в некоторых видах войск необходимо хорошее цветоощущение. Выявление его расстройств – важный этап профессионального отбора и освидетельствования военнообязанных. Следует учитывать, что лица с врожденным расстройством цветоощущения не предъявляют жалоб, не чувствуют аномального цветовосприятия и обычно правильно называют цвета. Ошибки цветовосприятия проявляются только в определенных условиях при одинаковой яркости или насыщенности разных цветов, плохой видимости, малой величине объектов. Для исследования цветового зрения применяют два основных метода: специальные пигментные таблицы и спектральные приборы – аномалоскопы. Из пигментных таблиц наиболее совершенными признаны полихроматические таблицы Е.Б. Рабкина, так как они позволяют установить не только вид, но и степень расстройства цветоощущения (рисунок 3.11).

Рис. 3.11 – Общедиагностические полихроматические таблицы Рабкина

В основе построения таблиц лежит принцип уравнения яркости и насыщенности, таблица содержит набор тестов. Каждая таблица состоит из кружков основного и дополнительного цветов. Из кружков основного цвета разной насыщенности и яркости составлена цифра или фигура, которая легко различима нормальным трихроматом и не видна людям с расстройством цветоощущения, так как они не могут различать тона, и производят уравнение по насыщенности. В некоторых таблицах имеются скрытые цифры или фигуры, которые могут различать только пациенты с расстройством цветоощущения. Это повышает точность проводимого исследования и делает его более объективным.

Исследование выполняют только при хорошем дневном освещении. Обследуемого усаживают спиной к свету на расстоянии 1 м от таблиц. Врач поочередно демонстрирует тесты таблицы и предлагает называть видимые знаки. Длительность экспозиции каждого теста таблицы должна составлять 1-2 с, но не более 10 с. Первые два теста правильно читают лица, как с нормальным, так и расстроенным цветоощущением. Они служат для контроля и объяснения обследуемому его задачи. Показания по каждому тесту регистрируют и согласуют с указаниями, имеющимися в приложении к таблицам. Анализ полученных данных позволяет определить диагноз цветовой слепоты или вид и степень цветоаномалии.

К спектральным, наиболее тонким методам диагностики расстройств цветового зрения относится аномалоскопия (от греч.: anomalia – отклонение и skopeo – наблюдать, исследовать).

Анамалоскоп Нагеля

В основе действия аномалоскопов лежит сравнение двухцветных полей, из которых одно постоянно освещается монохроматическими желтыми лучами с изменяемой яркостью, а другое поле, освещаемое красными и зелеными лучами, может менять тон от чисто красного до чисто зеленого. Смешивая красный и зеленый цвета, обследуемый должен получить желтый цвет, по тону и яркости соответствующий контрольному. Трихроматы легко решают эту задачу, а цветоаномалы – нет.