- •Учебная литература

- •Предисловие

- •Краткий исторический очерк развития офтальмологии

- •X.П. Тахчиди

- •Глава 1 анатомия и физиология органа зрения

- •Общее строение органа зрения

- •Глазница

- •Анатомия и физиология век

- •Конъюнктива

- •Анатомия и физиология слезных органов

- •Кровоснабжение глазного яблока и его вспомогательного аппарата

- •Иннервация глаза и глазницы

- •Глава 2 методы исследования органа зрения

- •Наружный осмотр

- •Метод бокового освещения

- •Метод исследования проходящим светом

- •Офтальмоскопия

- •Биомикроскопия

- •Гониоскопия

- •Диафаноскопия

- •Исследование внутриглазного давления

- •Исследование чувствительности роговицы

- •Эхоофтальмография

- •Лазерные сканирующие офтальмоскопы

- •Электроретинография

- •Офтальмодинамометрия

- •Флюоресцентная ангиография

- •Методика исследования глаз у детей

- •Последовательность проведения обследования пациента с заболеванием органа зрения

- •Глава 3

- •Функции зрительного

- •Анализатора и методика

- •Их исследования

- •Центральное зрение

- •Цветоощущение

- •Периферическое зрение

- •Средние границы поля зрения на цвета (в градусах)

- •Светоощущение. Методы исследования

- •Глава 4 физиологическая оптика оптическая система глаза

- •Виды рефракции глаза

- •Развитие рефракции

- •Корригирующие линзы

- •Определение вида и силы оптического стекла

- •Аккомодация

- •Методы определения клинической рефракции

- •Объективные методы определения рефракции

- •Клиника, коррекция и лечение различных видов рефракции

- •Глава 5 заболевания век

- •Отек век

- •Абсцесс века

- •Блефарит

- •Халазион

- •Заболевания нервно-мышечного аппарата

- •Врожденные аномалии век

- •Глава 6 заболевания конъюнктивы

- •Инфекционные конъюнктивиты Бактериальные конъюнктивиты

- •Вирусные конъюнктивиты

- •Хламидийные конъюнктивиты

- •Аллергические конъюнктивиты

- •Дистрофические изменения конъюнктивы

- •Глава 7 заболевания слезных органов

- •Заболевания слезной железы

- •Заболевания слезоотводящего аппарата

- •Глава 8 заболевания роговицы

- •Общая характеристика роговицы

- •Кератиты и их классификация

- •Экзогенные кератиты

- •Эндогенные кератиты

- •Классификация герпетических кератитов

- •I. Поверхностные:

- •II. Глубокие:

- •Туберкулезные кератиты

- •Сифилитический кератит

- •Неинфекционные кератиты, возникающие на фоне системных заболеваний соединительной ткани

- •Нейропаралитический кератит

- •Кератиты невыясненной этиологии

- •Дистрофии роговицы

- •Исходы заболеваний роговицы

- •Кератопластика

- •Техника сквозной пересадки роговицы

- •Послойная пересадка роговицы

- •Глава 9 заболевания склеры

- •Аномалии развития склеры

- •Глава 10 заболевания сосудистой оболочки

- •Ириты и иридоциклиты

- •Периферические увеиты

- •Хориоидиты

- •Осложнения увеитов

- •Этиология увеитов

- •Лечение

- •Увеопатии

- •Врожденные аномалии сосудистой обоаочки

- •Глава 11 заболевания хрусталика

- •Приобретенные катаракты

- •Возрастные (сенильные) катаракты

- •Катаракты при общих заболеваниях

- •Катаракты при отравлениях

- •Катаракты при воздействии лучистой энергии

- •Лечение приобретенных катаракт

- •Вторичная катаракта

- •Врожденные катаракты

- •Аномалии хрусталика

- •Глава 12 патология стекловидного тела

- •Глава 13 заболевания сетчатки

- •Поражения сетчатки воспалительного характера

- •Дистрофические изменения сетчатки

- •Факоматозы

- •Отслойка сетчатки

- •Ретинопатия недоношенных

- •Аномалии развития сетчатки

- •Глава 14 заболевания зрительного нерва

- •Воспаление зрительного нерва

- •Застойный диск зрительного нерва

- •Атрофия зрительного нерва

- •Ишемическая оптическая нейропатия

- •Друзы диска зрительного нерва

- •Глава 15 патология внутриглазного давления

- •Классификация глаукомы

- •Классификация первичной глаукомы

- •Врожденная глаукома

- •Первичная глаукома

- •Дифференциальный диагноз острого приступа глаукомы

- •Вторичная глаукома

- •Лечение глаукомы

- •Глава 16 заболевания глазодвигательного аппарата

- •Содружественное косоглазие

- •Классификация содружественного косоглазия

- •Происхождение содружественного косоглазия

- •Принципы лечения содружественного косоглазия

- •Паралитическое косоглазие

- •Нистагм

- •Глава 17 заболевания орбиты

- •Воспалительные заболевания

- •Эндокринная офтальмопатия

- •Паразитарные заболевания

- •Глава 18 патология органа зрения при общих заболеваниях

- •Заболевания сердечно-сосудистой системы

- •Острые нарушения кровообращения в сосудах сетчатки

- •Сахарный диабет

- •Болезни крови

- •Болезни почек

- •Системные заболевания

- •Интоксикации

- •Болезни уха, горла и носа

- •Болезни полости рта

- •Глава 19 повреждения органа зрения

- •Повреждения глазницы

- •Повреждения вспомогательного аппарата глаза

- •Повреждения глазного яблока

- •Осложнения проникающих ранений глаза

- •Тупые травмы глаза

- •Ожоги глаза

- •Глава 20 новообразования органа зрения опухоли век

- •Доброкачественные опухоли

- •Злокачественные опухоли век

- •Опухоли коньюктивы и роговицы

- •Доброкачественные опухоли

- •Злокачественные опухоли

- •Внутриглазные опухоли

- •Опухоли сосудистой оболочки глаза

- •Доброкачественные опухоли

- •Злокачественные опухоли

- •Опухоли цилиарного тела

- •Опухоли хориоидеи Доброкачественные опухоли

- •Пигментные опухоли

- •Опухоли сетчатки

- •Опухоли орбиты

- •Доброкачественные опухоли

- •Опухоли слезной железы

- •Злокачественные опухоли

- •Глава 21 медико-социальная и военно-врачебная экспертиза при заболеваниях и повреждениях органа зрения медико-социальная экспертиза

- •Критерии оценки степени нарушения функций зрительного анализатора

- •Категория и степень ограничения жизнедеятельности в зависимости от состояния зрительных и иных функций органа зрения

- •Военно-врачебная экспертиза

- •Оглавление

Биомикроскопия

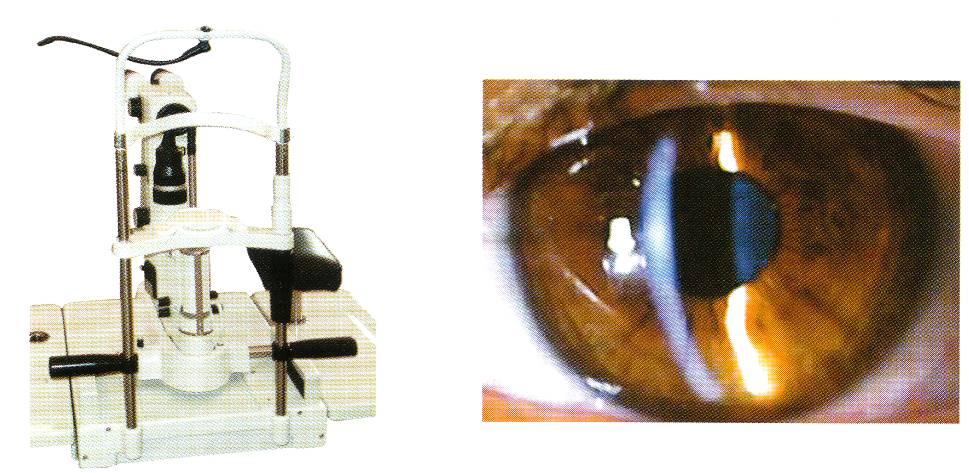

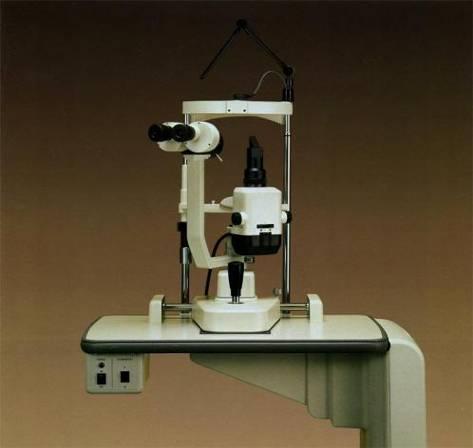

Для исследования как переднего, так и заднего отдела глаза широко используют щелевую лампу, или биомикроскоп. Щелевая лампа представляет собой комбинацию интенсивного источника света и бинокулярного микроскопа (рисунок 2.15).

Рис. 12.15 – Щелевая лампа

В отличие от обычного бокового освещения при биомикроскопии можно менять степень освещения и увеличение от 5 до 60 раз. Различают четыре способа освещения:

1) исследование при прямом фокальном освещении позволяет судить о степени общей непрозрачности биологического объекта и структурной неоднородности по ходу оптического среза;

2) при непрямом фокальном освещении изучают зону вблизи освещенного фокальным светом участка. Некоторые детали структуры при этом удается видеть лучше, чем при прямом освещении;

3) при прямом диафаноскопическом просвечивании структуру тканей изучают в отраженном, рассеянном свете. Объект виден на светлом, опалесцирующем фоне, поэтому вид «прозрачных» и «непрозрачных» участков прямо противоположен тому, который наблюдается при прямом фокальном освещении;

4) при непрямом диафаноскопическом просвечивании осматривают участок выхода отраженного пучка света.

При каждом из этих видов освещения можно пользоваться двумя приемами:

а) исследование в скользящем луче позволяет улавливать неровности рельефа (фасетки роговицы, инфильтраты);

б) исследование в зеркальном поле также помогает изучить рельеф поверхности, но при этом выявляются небольшие неровности и шероховатости.

При исследовании щелевой лампой голову больного устанавливают в специальную подставку с упором подбородка и лба.

Биомикроскопия

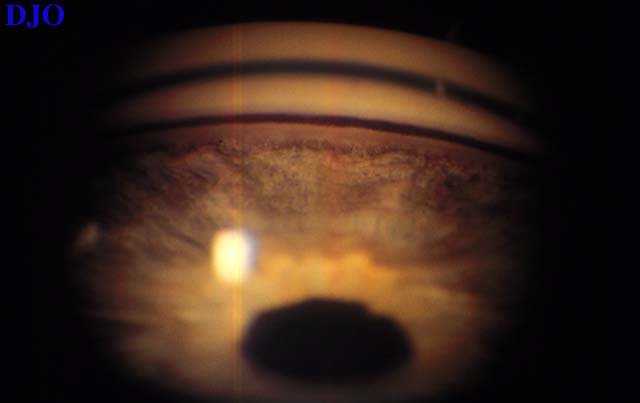

Осветитель, микроскоп и глаз больного должны находиться на одном уровне. Специальная диафрагма на осветителе позволяет менять ширину световой щели. Световую щель фокусируют на ту ткань, которая подлежит осмотру. Тонкий большой силы световой пучок позволяет получить оптический срез на полупрозрачных и прозрачных тканях. При этом выявляются тончайшие изменения их структуры. Например, оптический срез роговицы позволяет видеть ее толщину, неоднородность оптической плотности разных ее слоев, вид и ход нервных веточек, мельчайшие отложения на задней поверхности роговицы. При исследовании краевой петлистой сосудистой сети и сосудов конъюнктивы можно наблюдать ток крови в них. Отчетливо видны различные зоны хрусталика. При его патологии, например, можно видеть расслоение хрусталиковых волокон – пластинчатую диссоциацию. При офтальмобиомикроскопии выявляются тонкие изменения глазного дна. Осмотр хрусталика, стекловидного тела и глазного дна удобнее производить при расширенном зрачке. С этой целью рекомендуется применять слабые мидриатики.

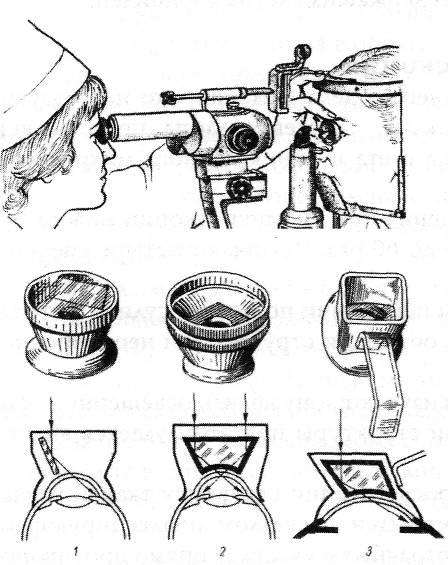

Гониоскопия

Гониоскопия – метод осмотра угла передней камеры, скрытого за полупрозрачной частью роговицы. Его осуществляют с помощью гониоскопа (рисунок 2.16) и щелевой лампы.

Рис. 2.16 – Гониоскопия. Модели гониоскопов

1 – трехзеркальная линза Гольдмана; 2 – гониоскоп Ван-Бойнингена; 3 – гониоскоп Краснова.

С помощью гониоскопа, представляющего собой систему зеркал, можно видеть особенности структуры угла передней камеры: корень радужки, переднюю полосу ресничного тела, склеральную шпору, к которой прикрепляется ресничное тело, корнеосклеральную трабекулу, венозную пазуху склеры, или шлеммов канал, определить степень открытия угла, что очень важно при диагностике формы глаукомы.

Угол передней камеры

Наконец, можно обнаружить патологические включения: инородное тело, экзогенный пигмент, наличие крови, аномалии развития, опухоли корня радужки и ресничного тела и т. д.

Через искусственную и врожденную колобомы радужки гониоскоп позволяет видеть отростки ресничного тела и его плоскую часть, зубчатую линию, волокна ресничного пояска, крайнюю периферию сетчатки, недоступную для исследования при офтальмоскопии.