- •Учебная литература

- •Предисловие

- •Краткий исторический очерк развития офтальмологии

- •X.П. Тахчиди

- •Глава 1 анатомия и физиология органа зрения

- •Общее строение органа зрения

- •Глазница

- •Анатомия и физиология век

- •Конъюнктива

- •Анатомия и физиология слезных органов

- •Кровоснабжение глазного яблока и его вспомогательного аппарата

- •Иннервация глаза и глазницы

- •Глава 2 методы исследования органа зрения

- •Наружный осмотр

- •Метод бокового освещения

- •Метод исследования проходящим светом

- •Офтальмоскопия

- •Биомикроскопия

- •Гониоскопия

- •Диафаноскопия

- •Исследование внутриглазного давления

- •Исследование чувствительности роговицы

- •Эхоофтальмография

- •Лазерные сканирующие офтальмоскопы

- •Электроретинография

- •Офтальмодинамометрия

- •Флюоресцентная ангиография

- •Методика исследования глаз у детей

- •Последовательность проведения обследования пациента с заболеванием органа зрения

- •Глава 3

- •Функции зрительного

- •Анализатора и методика

- •Их исследования

- •Центральное зрение

- •Цветоощущение

- •Периферическое зрение

- •Средние границы поля зрения на цвета (в градусах)

- •Светоощущение. Методы исследования

- •Глава 4 физиологическая оптика оптическая система глаза

- •Виды рефракции глаза

- •Развитие рефракции

- •Корригирующие линзы

- •Определение вида и силы оптического стекла

- •Аккомодация

- •Методы определения клинической рефракции

- •Объективные методы определения рефракции

- •Клиника, коррекция и лечение различных видов рефракции

- •Глава 5 заболевания век

- •Отек век

- •Абсцесс века

- •Блефарит

- •Халазион

- •Заболевания нервно-мышечного аппарата

- •Врожденные аномалии век

- •Глава 6 заболевания конъюнктивы

- •Инфекционные конъюнктивиты Бактериальные конъюнктивиты

- •Вирусные конъюнктивиты

- •Хламидийные конъюнктивиты

- •Аллергические конъюнктивиты

- •Дистрофические изменения конъюнктивы

- •Глава 7 заболевания слезных органов

- •Заболевания слезной железы

- •Заболевания слезоотводящего аппарата

- •Глава 8 заболевания роговицы

- •Общая характеристика роговицы

- •Кератиты и их классификация

- •Экзогенные кератиты

- •Эндогенные кератиты

- •Классификация герпетических кератитов

- •I. Поверхностные:

- •II. Глубокие:

- •Туберкулезные кератиты

- •Сифилитический кератит

- •Неинфекционные кератиты, возникающие на фоне системных заболеваний соединительной ткани

- •Нейропаралитический кератит

- •Кератиты невыясненной этиологии

- •Дистрофии роговицы

- •Исходы заболеваний роговицы

- •Кератопластика

- •Техника сквозной пересадки роговицы

- •Послойная пересадка роговицы

- •Глава 9 заболевания склеры

- •Аномалии развития склеры

- •Глава 10 заболевания сосудистой оболочки

- •Ириты и иридоциклиты

- •Периферические увеиты

- •Хориоидиты

- •Осложнения увеитов

- •Этиология увеитов

- •Лечение

- •Увеопатии

- •Врожденные аномалии сосудистой обоаочки

- •Глава 11 заболевания хрусталика

- •Приобретенные катаракты

- •Возрастные (сенильные) катаракты

- •Катаракты при общих заболеваниях

- •Катаракты при отравлениях

- •Катаракты при воздействии лучистой энергии

- •Лечение приобретенных катаракт

- •Вторичная катаракта

- •Врожденные катаракты

- •Аномалии хрусталика

- •Глава 12 патология стекловидного тела

- •Глава 13 заболевания сетчатки

- •Поражения сетчатки воспалительного характера

- •Дистрофические изменения сетчатки

- •Факоматозы

- •Отслойка сетчатки

- •Ретинопатия недоношенных

- •Аномалии развития сетчатки

- •Глава 14 заболевания зрительного нерва

- •Воспаление зрительного нерва

- •Застойный диск зрительного нерва

- •Атрофия зрительного нерва

- •Ишемическая оптическая нейропатия

- •Друзы диска зрительного нерва

- •Глава 15 патология внутриглазного давления

- •Классификация глаукомы

- •Классификация первичной глаукомы

- •Врожденная глаукома

- •Первичная глаукома

- •Дифференциальный диагноз острого приступа глаукомы

- •Вторичная глаукома

- •Лечение глаукомы

- •Глава 16 заболевания глазодвигательного аппарата

- •Содружественное косоглазие

- •Классификация содружественного косоглазия

- •Происхождение содружественного косоглазия

- •Принципы лечения содружественного косоглазия

- •Паралитическое косоглазие

- •Нистагм

- •Глава 17 заболевания орбиты

- •Воспалительные заболевания

- •Эндокринная офтальмопатия

- •Паразитарные заболевания

- •Глава 18 патология органа зрения при общих заболеваниях

- •Заболевания сердечно-сосудистой системы

- •Острые нарушения кровообращения в сосудах сетчатки

- •Сахарный диабет

- •Болезни крови

- •Болезни почек

- •Системные заболевания

- •Интоксикации

- •Болезни уха, горла и носа

- •Болезни полости рта

- •Глава 19 повреждения органа зрения

- •Повреждения глазницы

- •Повреждения вспомогательного аппарата глаза

- •Повреждения глазного яблока

- •Осложнения проникающих ранений глаза

- •Тупые травмы глаза

- •Ожоги глаза

- •Глава 20 новообразования органа зрения опухоли век

- •Доброкачественные опухоли

- •Злокачественные опухоли век

- •Опухоли коньюктивы и роговицы

- •Доброкачественные опухоли

- •Злокачественные опухоли

- •Внутриглазные опухоли

- •Опухоли сосудистой оболочки глаза

- •Доброкачественные опухоли

- •Злокачественные опухоли

- •Опухоли цилиарного тела

- •Опухоли хориоидеи Доброкачественные опухоли

- •Пигментные опухоли

- •Опухоли сетчатки

- •Опухоли орбиты

- •Доброкачественные опухоли

- •Опухоли слезной железы

- •Злокачественные опухоли

- •Глава 21 медико-социальная и военно-врачебная экспертиза при заболеваниях и повреждениях органа зрения медико-социальная экспертиза

- •Критерии оценки степени нарушения функций зрительного анализатора

- •Категория и степень ограничения жизнедеятельности в зависимости от состояния зрительных и иных функций органа зрения

- •Военно-врачебная экспертиза

- •Оглавление

Офтальмоскопия

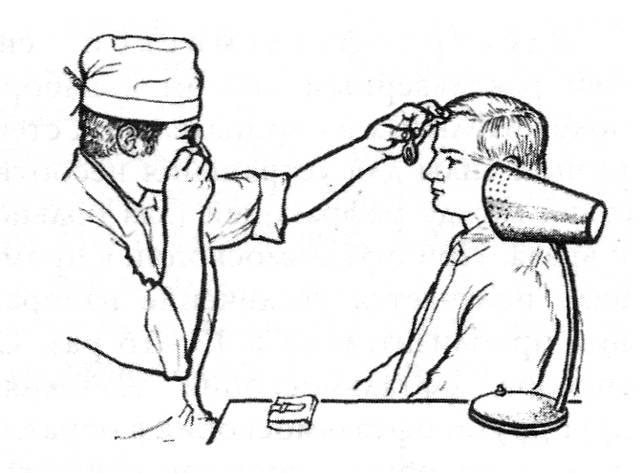

Исследование проходящим светом позволяет получить лишь отражение от глазного дна. Для того, чтобы рассмотреть детали сетчатки, зрительного нерва и хориоидеи, нужно применить офтальмоскопию в обратном или прямом виде. Офтальмоскопию в обратном виде производят в затемненном помещении с помощью офтальмоскопа (рисунок 2.8), линзы 13 дптр. и источника света. Начинающему врачу лучше пользоваться матовой электрической лампой 100 Вт, так как она дает меньше бликов.

Рис. 2.8 – Офтальмоскоп

Источник света помещают так же, как при исследовании проходящим светом слева и чуть сзади больного на уровне его глаз. Исследующий садится напротив больного на расстоянии 50-60 см, держит офтальмоскоп в правой руке и приставляет его к своему правому глазу. Для лучшей фиксации зеркало офтальмоскопа слегка упирается в верхний край глазницы. В левую руку врач берет линзу. Направив пучок света в глаз обследуемого, и убедившись, что зрачок «загорелся» красным светом, врач ставит ее перед глазом больного на расстоянии 7-8 см так, чтобы лучи офтальмоскопа шли перпендикулярно к ней (рисунок 2.9).

Рис. 2.9 – Офтальмоскопия в обратном виде

Выходящие из его глаза лучи, пройдя через линзу, сходятся на расстоянии 7-8 см от последней. Получается как бы висящее в воздухе увеличенное обратное изображение тех частей глазного дна, от которого лучи отразились. Смотрящий через отверстие в офтальмоскопе должен видеть это изображение перед линзой. Изображение получается обратное, поэтому все то, что исследователь видит в верхней части изображения, соответствует нижней части обследуемого участка, а внутренняя часть видимой области соответствует наружному отделу глазного дна.

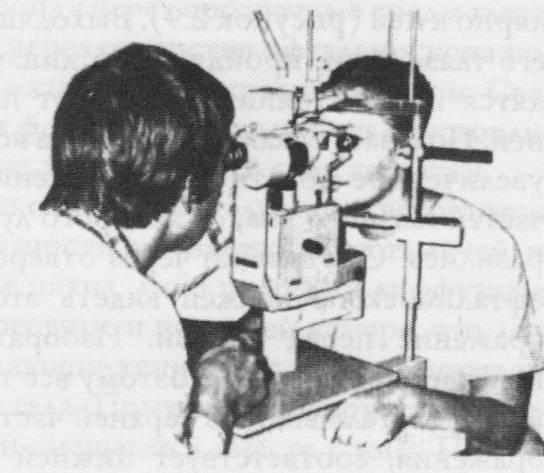

В клинической практике используется метод непрямой бинокулярной офтальмоскопии (рисунок 2.10), позволяющий видеть объемную картину глазного дна.

Рис. 2.10 – Непрямая бинокулярная офтальмоскопия

Набор плюсовых линз для такого офтальмоскопа (15, 20, 30 дптр.) позволяет видеть в поле зрения как весь задний отдел сразу, так и отдельные его участки с большим увеличением. Бинокулярная непрямая офтальмоскопия может быть применена как во время амбулаторного обследования, так и для контроля глазного дна во время оперативных вмешательств (особенно по поводу отслойки сетчатки).

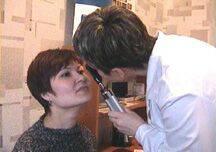

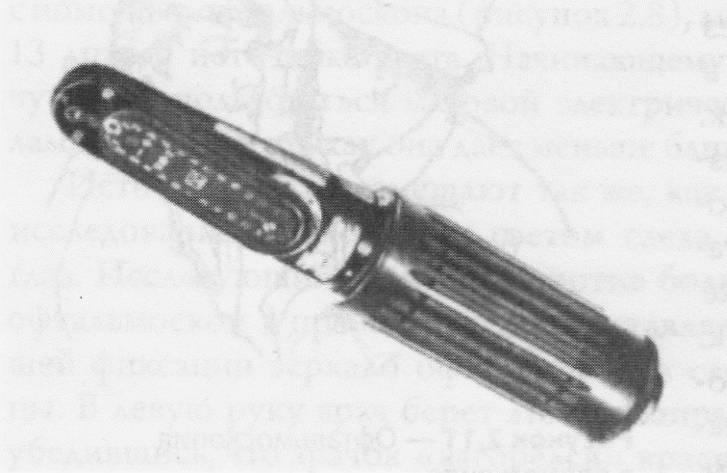

Для непосредственного детального осмотра дна глаза применяют офтальмоскопию в прямом виде. Это исследование можно сравнить с рассматриванием предмета через увеличительное стекло, роль которого в глазу выполняют роговица и хрусталик. Офтальмоскопию в прямом виде производят чаще с помощью ручного электроофтальмоскопа. Обследующий придвигается с офтальмоскопом как можно ближе к глазу больного и смотрит через зрачок. Осмотр лучше производить через широкий зрачок. Правый глаз больного осматривают правым глазом, левый – левым (рисунок 2.11).

Рис. 2.11 – Офтальмоскопия в прямом виде

Электроофтальмоскоп снабжен револьверным диском с набором положительных и отрицательных стекол разной силы для устранения несоответствия между рефракцией глаз больного и врача. При офтальмоскопии в прямом виде получается увеличение изображения приблизительно в 13-16 раз.

электроофтальмоскоп

Оба способа офтальмоскопии дополняют друг друга: офтальмоскопия в обратном виде дает общее представление о состоянии глазного дна, офтальмоскопия в прямом виде помогает детализировать изменения. Прямая офтальмоскопия может быть также осуществлена с помощью фундус-линзы и щелевой лампы (рисунок 2.12), фундус-камеры (рисунок 2.13).

Рис. 2.12 – Прямая офтальмоскопия с помощью фундус-линзы

Рис. 2.13 – Фундус-камера

Офтальмохромоскопия – метод, позволяющий исследовать глазное дно с помощью света различного спектрального состава: в пурпурном, синем, желтом, зеленом, оранжевом свете (рисунок 2.14).

Рис. 2.14 – Офтальмохромоскоп

Исследование сходно с офтальмоскопией в прямом виде. Данный метод значительно расширяет дифференциально-диагностические возможности исследования глазного дна.

Независимо от применяемого способа офтальмоскопии осмотр глазного дна производят в определенной последовательности: сначала осматривают диск зрительного нерва, затем – область желтого пятна, а потом – периферические отделы сетчатки.

Для того, чтобы увидеть диск зрительного нерва при офтальмоскопии в обратном виде, обследуемый должен смотреть немного мимо правого уха врача, если исследуется правый глаз, и на левое ухо исследователя при осмотре левого глаза.

В норме диск зрительного нерва круглый или слегка овальной формы. Цвет его желтовато-розовый, границы четкие. Внутренняя половина диска имеет более насыщенную окраску из-за обильного кровоснабжения. В центре диска имеется углубление – место перегиба волокон зрительного нерва от сетчатки к решетчатой пластинке. Это углубление называется физиологической экскавацией, сосудистой воронкой.

Глазное дно

Через ее центр входит центральная артерия сетчатки и уходит центральная вена. Как только основной ствол артерии достигает диска, он делится на две ветви – верхнюю и нижнюю, каждая из которых, в свою очередь, делится на височную и носовую. Каждую артерию сопровождает световой рефлекс, исчезающий при повороте зеркала. Вены повторяют ход артерий. Калибр артерий и вен в соответствующих стволах имеет соотношение 2:3. Вены всегда шире и темнее артерий. Несколько ниже и темпоральнее зрительного нерва, на расстоянии в два диаметра диска от него, располагается желтое пятно. Обследующий видит его тогда, когда больной смотрит прямо в офтальмоскоп. Пятно имеет вид темного горизонтально расположенного овала. У молодых людей эта область окаймлена световой полоской – макулярным рефлексом. Центральной ямке, имеющей еще более темную окраску, соответствует фовеальный рефлекс. Глазное дно у разных людей имеет различные цвет и рисунок, что зависит от насыщенности пигментом пигментного эпителия сетчатки и меланинсодержащих клеток хориоидеи.