- •Учебная литература

- •Предисловие

- •Краткий исторический очерк развития офтальмологии

- •X.П. Тахчиди

- •Глава 1 анатомия и физиология органа зрения

- •Общее строение органа зрения

- •Глазница

- •Анатомия и физиология век

- •Конъюнктива

- •Анатомия и физиология слезных органов

- •Кровоснабжение глазного яблока и его вспомогательного аппарата

- •Иннервация глаза и глазницы

- •Глава 2 методы исследования органа зрения

- •Наружный осмотр

- •Метод бокового освещения

- •Метод исследования проходящим светом

- •Офтальмоскопия

- •Биомикроскопия

- •Гониоскопия

- •Диафаноскопия

- •Исследование внутриглазного давления

- •Исследование чувствительности роговицы

- •Эхоофтальмография

- •Лазерные сканирующие офтальмоскопы

- •Электроретинография

- •Офтальмодинамометрия

- •Флюоресцентная ангиография

- •Методика исследования глаз у детей

- •Последовательность проведения обследования пациента с заболеванием органа зрения

- •Глава 3

- •Функции зрительного

- •Анализатора и методика

- •Их исследования

- •Центральное зрение

- •Цветоощущение

- •Периферическое зрение

- •Средние границы поля зрения на цвета (в градусах)

- •Светоощущение. Методы исследования

- •Глава 4 физиологическая оптика оптическая система глаза

- •Виды рефракции глаза

- •Развитие рефракции

- •Корригирующие линзы

- •Определение вида и силы оптического стекла

- •Аккомодация

- •Методы определения клинической рефракции

- •Объективные методы определения рефракции

- •Клиника, коррекция и лечение различных видов рефракции

- •Глава 5 заболевания век

- •Отек век

- •Абсцесс века

- •Блефарит

- •Халазион

- •Заболевания нервно-мышечного аппарата

- •Врожденные аномалии век

- •Глава 6 заболевания конъюнктивы

- •Инфекционные конъюнктивиты Бактериальные конъюнктивиты

- •Вирусные конъюнктивиты

- •Хламидийные конъюнктивиты

- •Аллергические конъюнктивиты

- •Дистрофические изменения конъюнктивы

- •Глава 7 заболевания слезных органов

- •Заболевания слезной железы

- •Заболевания слезоотводящего аппарата

- •Глава 8 заболевания роговицы

- •Общая характеристика роговицы

- •Кератиты и их классификация

- •Экзогенные кератиты

- •Эндогенные кератиты

- •Классификация герпетических кератитов

- •I. Поверхностные:

- •II. Глубокие:

- •Туберкулезные кератиты

- •Сифилитический кератит

- •Неинфекционные кератиты, возникающие на фоне системных заболеваний соединительной ткани

- •Нейропаралитический кератит

- •Кератиты невыясненной этиологии

- •Дистрофии роговицы

- •Исходы заболеваний роговицы

- •Кератопластика

- •Техника сквозной пересадки роговицы

- •Послойная пересадка роговицы

- •Глава 9 заболевания склеры

- •Аномалии развития склеры

- •Глава 10 заболевания сосудистой оболочки

- •Ириты и иридоциклиты

- •Периферические увеиты

- •Хориоидиты

- •Осложнения увеитов

- •Этиология увеитов

- •Лечение

- •Увеопатии

- •Врожденные аномалии сосудистой обоаочки

- •Глава 11 заболевания хрусталика

- •Приобретенные катаракты

- •Возрастные (сенильные) катаракты

- •Катаракты при общих заболеваниях

- •Катаракты при отравлениях

- •Катаракты при воздействии лучистой энергии

- •Лечение приобретенных катаракт

- •Вторичная катаракта

- •Врожденные катаракты

- •Аномалии хрусталика

- •Глава 12 патология стекловидного тела

- •Глава 13 заболевания сетчатки

- •Поражения сетчатки воспалительного характера

- •Дистрофические изменения сетчатки

- •Факоматозы

- •Отслойка сетчатки

- •Ретинопатия недоношенных

- •Аномалии развития сетчатки

- •Глава 14 заболевания зрительного нерва

- •Воспаление зрительного нерва

- •Застойный диск зрительного нерва

- •Атрофия зрительного нерва

- •Ишемическая оптическая нейропатия

- •Друзы диска зрительного нерва

- •Глава 15 патология внутриглазного давления

- •Классификация глаукомы

- •Классификация первичной глаукомы

- •Врожденная глаукома

- •Первичная глаукома

- •Дифференциальный диагноз острого приступа глаукомы

- •Вторичная глаукома

- •Лечение глаукомы

- •Глава 16 заболевания глазодвигательного аппарата

- •Содружественное косоглазие

- •Классификация содружественного косоглазия

- •Происхождение содружественного косоглазия

- •Принципы лечения содружественного косоглазия

- •Паралитическое косоглазие

- •Нистагм

- •Глава 17 заболевания орбиты

- •Воспалительные заболевания

- •Эндокринная офтальмопатия

- •Паразитарные заболевания

- •Глава 18 патология органа зрения при общих заболеваниях

- •Заболевания сердечно-сосудистой системы

- •Острые нарушения кровообращения в сосудах сетчатки

- •Сахарный диабет

- •Болезни крови

- •Болезни почек

- •Системные заболевания

- •Интоксикации

- •Болезни уха, горла и носа

- •Болезни полости рта

- •Глава 19 повреждения органа зрения

- •Повреждения глазницы

- •Повреждения вспомогательного аппарата глаза

- •Повреждения глазного яблока

- •Осложнения проникающих ранений глаза

- •Тупые травмы глаза

- •Ожоги глаза

- •Глава 20 новообразования органа зрения опухоли век

- •Доброкачественные опухоли

- •Злокачественные опухоли век

- •Опухоли коньюктивы и роговицы

- •Доброкачественные опухоли

- •Злокачественные опухоли

- •Внутриглазные опухоли

- •Опухоли сосудистой оболочки глаза

- •Доброкачественные опухоли

- •Злокачественные опухоли

- •Опухоли цилиарного тела

- •Опухоли хориоидеи Доброкачественные опухоли

- •Пигментные опухоли

- •Опухоли сетчатки

- •Опухоли орбиты

- •Доброкачественные опухоли

- •Опухоли слезной железы

- •Злокачественные опухоли

- •Глава 21 медико-социальная и военно-врачебная экспертиза при заболеваниях и повреждениях органа зрения медико-социальная экспертиза

- •Критерии оценки степени нарушения функций зрительного анализатора

- •Категория и степень ограничения жизнедеятельности в зависимости от состояния зрительных и иных функций органа зрения

- •Военно-врачебная экспертиза

- •Оглавление

Метод бокового освещения

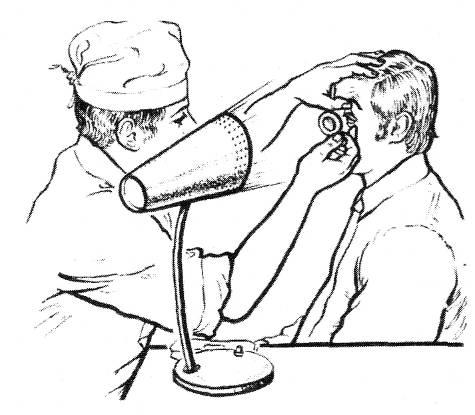

После наружного осмотра применяют метод бокового, или фокального, освещения, который позволяет обнаружить более тонкие изменения склеры, роговицы, передней камеры, радужки (рисунок 2.6).

Рис. 2.6 – Метод бокового освещения

Для осмотра необходимо иметь настольную лампу и линзу 13 дптр. Лампу устанавливают слева и кпереди от больного на расстоянии 50-60 см на уровне его глаз. Врач усаживается напротив больного, отодвигая свои колени вправо, а колени больного влево. Голову больного слегка поворачивают в сторону источника света. Линзу держат правой рукой на расстоянии 7-8 см от глаза перпендикулярно лучам, идущим от источника света. Таким образом, лучи фокусируются линзой на том участке оболочек глаза, который подлежит осмотру. Благодаря контрасту между ярко освещенным небольшим участком и неосвещенными соседними частями глаза изменения легче улавливаются. Использование бинокулярной лупы или дополнительной линзы 20 дптр. позволяют рассмотреть более мелкие детали. При исследовании склеры обращают внимание на ее цвет, ход и кровенаполнение сосудов. В норме склера белого цвета. Краевая петлистая сосудистая сеть не видна. Определяются лишь единичные сосуды конъюнктивы, которые придают склере блеск.

При осмотре роговицы устанавливают ее размер, форму, прозрачность, сферичность, зеркальность. Несмотря на прозрачность, нормальная роговица при боковом освещении выглядит дымчатой. Поверхность ее гладкая, блестящая. В верхней части роговицы лимб расширен.

Сквозь роговицу отчетливо видна передняя камера глаза. Методом бокового освещения выявляют ее глубину, содержимое. Глубина камеры определяется расстоянием между рефлексами на роговице и на радужке. Определять глубину камеры удобнее при осмотре сбоку. Средняя ее глубина 3-3,5 мм. Влага в норме настолько прозрачная, что передняя камера представляется пустой.

При исследовании радужки отмечают ее цвет, рисунок, наличие или отсутствие пигментных включений, состояние пигментной бахромки, ширину и подвижность зрачка. Цвет радужки бывает различным – от светло-голубого до темно-коричневого, что зависит от количества пигмента в ней. Трабекулы и лакуны придают радужке ажурный вид. Ход трабекул радиарный. Глубина и ширина лакун индивидуальны. В радужке отчетливо выделяются зрачковая и ресничная зоны. В ресничной зоне можно разглядеть контракционные борозды, идущие концентрично лимбу. По зрачковому краю имеется коричневая кайма – часть пигментного листка радужки, заходящая на ее переднюю поверхность. Состояние зрачковой каймы является хорошим индикатором старческой и патологической дистрофии.

Область зрачка при боковом освещении кажется черной. Очень важно определить форму, ширину и реакцию зрачков на свет.

Хрусталик при боковом освещении виден лишь при его помутнении.

Метод исследования проходящим светом

Проходящим светом исследуют прозрачные среды глаза: роговицу, влагу передней камеры, хрусталик, стекловидное тело. Однако в связи с тем, что роговица и передняя камера доступны исследованию при боковом освещении, проходящий свет используют в основном для исследования хрусталика и стекловидного тела.

Исследование проводят в темной комнате. Источник света находится слева и сзади от больного на уровне его глаз. Врач, сидящий напротив больного, держит в правой руке офтальмоскоп, приставляет его к своему правому глазу и зеркальцем направляет пучок света в глаз обследуемого (рисунок 2.7), у которого лучше предварительно расширить зрачок.

Рис. 2.7. Метод исследования в проходящем свете

Пучок света, пройдя через прозрачные среды глаза, отразится от склеры. Часть отраженных лучей через отверстие офтальмоскопа попадает в глаз врача; зрачок больного при этом «загорается» красным светом. Свечение зрачка основано на законе сопряженных фокусов. Красный цвет обусловливают сосудистая оболочка, наполненная кровью, и пигментный слой сетчатки.

Если на пути светового пучка, отраженного от глаза обследуемого, встретятся помутнения, то в зависимости от формы и плотности они задержат часть лучей, и на красном фоне зрачка появятся либо темные пятна, либо полосы и диффузные затемнения. При отсутствии помутнений в роговице и передней камере, что легко установить при боковом освещении, возникающие тени будут обусловливаться помутнениями хрусталика или стекловидного тела. Помутнения в хрусталике неподвижны, при движении глазного яблока они смещаются вместе с ним. Помутнения стекловидного тела не фиксированы, при движении глазного яблока (даже незначительном) они плывут на фоне красного свечения зрачка, то появляясь, то исчезая.

Исследование проходящим светом позволяет определить глубину помутнения в глазу по параллаксу, т. е. кажущимся смещением помутнений относительно какой-нибудь точки. В глазу удобно ориентироваться по центральной зоне зрачка. Если помутнение расположено впереди плоскости зрачка (например, в роговице), то при смещении глаза помутнение сместится в ту же сторону. При локализации помутнения в передних слоях хрусталика оно при смещении глаза остается неподвижным, так как находится в одной плоскости с плоскостью зрачка. Помутнения, локализованные в глубоких отделах хрусталика и в стекловидном теле, при движении глаза будут смещаться в противоположную сторону. Чем глубже расположено помутнение, тем больше будет амплитуда этих смещений.