- •Учебная литература

- •Предисловие

- •Краткий исторический очерк развития офтальмологии

- •X.П. Тахчиди

- •Глава 1 анатомия и физиология органа зрения

- •Общее строение органа зрения

- •Глазница

- •Анатомия и физиология век

- •Конъюнктива

- •Анатомия и физиология слезных органов

- •Кровоснабжение глазного яблока и его вспомогательного аппарата

- •Иннервация глаза и глазницы

- •Глава 2 методы исследования органа зрения

- •Наружный осмотр

- •Метод бокового освещения

- •Метод исследования проходящим светом

- •Офтальмоскопия

- •Биомикроскопия

- •Гониоскопия

- •Диафаноскопия

- •Исследование внутриглазного давления

- •Исследование чувствительности роговицы

- •Эхоофтальмография

- •Лазерные сканирующие офтальмоскопы

- •Электроретинография

- •Офтальмодинамометрия

- •Флюоресцентная ангиография

- •Методика исследования глаз у детей

- •Последовательность проведения обследования пациента с заболеванием органа зрения

- •Глава 3

- •Функции зрительного

- •Анализатора и методика

- •Их исследования

- •Центральное зрение

- •Цветоощущение

- •Периферическое зрение

- •Средние границы поля зрения на цвета (в градусах)

- •Светоощущение. Методы исследования

- •Глава 4 физиологическая оптика оптическая система глаза

- •Виды рефракции глаза

- •Развитие рефракции

- •Корригирующие линзы

- •Определение вида и силы оптического стекла

- •Аккомодация

- •Методы определения клинической рефракции

- •Объективные методы определения рефракции

- •Клиника, коррекция и лечение различных видов рефракции

- •Глава 5 заболевания век

- •Отек век

- •Абсцесс века

- •Блефарит

- •Халазион

- •Заболевания нервно-мышечного аппарата

- •Врожденные аномалии век

- •Глава 6 заболевания конъюнктивы

- •Инфекционные конъюнктивиты Бактериальные конъюнктивиты

- •Вирусные конъюнктивиты

- •Хламидийные конъюнктивиты

- •Аллергические конъюнктивиты

- •Дистрофические изменения конъюнктивы

- •Глава 7 заболевания слезных органов

- •Заболевания слезной железы

- •Заболевания слезоотводящего аппарата

- •Глава 8 заболевания роговицы

- •Общая характеристика роговицы

- •Кератиты и их классификация

- •Экзогенные кератиты

- •Эндогенные кератиты

- •Классификация герпетических кератитов

- •I. Поверхностные:

- •II. Глубокие:

- •Туберкулезные кератиты

- •Сифилитический кератит

- •Неинфекционные кератиты, возникающие на фоне системных заболеваний соединительной ткани

- •Нейропаралитический кератит

- •Кератиты невыясненной этиологии

- •Дистрофии роговицы

- •Исходы заболеваний роговицы

- •Кератопластика

- •Техника сквозной пересадки роговицы

- •Послойная пересадка роговицы

- •Глава 9 заболевания склеры

- •Аномалии развития склеры

- •Глава 10 заболевания сосудистой оболочки

- •Ириты и иридоциклиты

- •Периферические увеиты

- •Хориоидиты

- •Осложнения увеитов

- •Этиология увеитов

- •Лечение

- •Увеопатии

- •Врожденные аномалии сосудистой обоаочки

- •Глава 11 заболевания хрусталика

- •Приобретенные катаракты

- •Возрастные (сенильные) катаракты

- •Катаракты при общих заболеваниях

- •Катаракты при отравлениях

- •Катаракты при воздействии лучистой энергии

- •Лечение приобретенных катаракт

- •Вторичная катаракта

- •Врожденные катаракты

- •Аномалии хрусталика

- •Глава 12 патология стекловидного тела

- •Глава 13 заболевания сетчатки

- •Поражения сетчатки воспалительного характера

- •Дистрофические изменения сетчатки

- •Факоматозы

- •Отслойка сетчатки

- •Ретинопатия недоношенных

- •Аномалии развития сетчатки

- •Глава 14 заболевания зрительного нерва

- •Воспаление зрительного нерва

- •Застойный диск зрительного нерва

- •Атрофия зрительного нерва

- •Ишемическая оптическая нейропатия

- •Друзы диска зрительного нерва

- •Глава 15 патология внутриглазного давления

- •Классификация глаукомы

- •Классификация первичной глаукомы

- •Врожденная глаукома

- •Первичная глаукома

- •Дифференциальный диагноз острого приступа глаукомы

- •Вторичная глаукома

- •Лечение глаукомы

- •Глава 16 заболевания глазодвигательного аппарата

- •Содружественное косоглазие

- •Классификация содружественного косоглазия

- •Происхождение содружественного косоглазия

- •Принципы лечения содружественного косоглазия

- •Паралитическое косоглазие

- •Нистагм

- •Глава 17 заболевания орбиты

- •Воспалительные заболевания

- •Эндокринная офтальмопатия

- •Паразитарные заболевания

- •Глава 18 патология органа зрения при общих заболеваниях

- •Заболевания сердечно-сосудистой системы

- •Острые нарушения кровообращения в сосудах сетчатки

- •Сахарный диабет

- •Болезни крови

- •Болезни почек

- •Системные заболевания

- •Интоксикации

- •Болезни уха, горла и носа

- •Болезни полости рта

- •Глава 19 повреждения органа зрения

- •Повреждения глазницы

- •Повреждения вспомогательного аппарата глаза

- •Повреждения глазного яблока

- •Осложнения проникающих ранений глаза

- •Тупые травмы глаза

- •Ожоги глаза

- •Глава 20 новообразования органа зрения опухоли век

- •Доброкачественные опухоли

- •Злокачественные опухоли век

- •Опухоли коньюктивы и роговицы

- •Доброкачественные опухоли

- •Злокачественные опухоли

- •Внутриглазные опухоли

- •Опухоли сосудистой оболочки глаза

- •Доброкачественные опухоли

- •Злокачественные опухоли

- •Опухоли цилиарного тела

- •Опухоли хориоидеи Доброкачественные опухоли

- •Пигментные опухоли

- •Опухоли сетчатки

- •Опухоли орбиты

- •Доброкачественные опухоли

- •Опухоли слезной железы

- •Злокачественные опухоли

- •Глава 21 медико-социальная и военно-врачебная экспертиза при заболеваниях и повреждениях органа зрения медико-социальная экспертиза

- •Критерии оценки степени нарушения функций зрительного анализатора

- •Категория и степень ограничения жизнедеятельности в зависимости от состояния зрительных и иных функций органа зрения

- •Военно-врачебная экспертиза

- •Оглавление

Иннервация глаза и глазницы

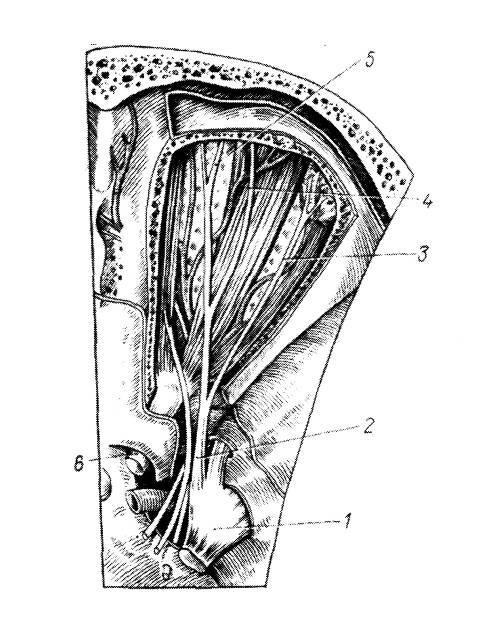

Чувствительная иннервация глаза и тканей орбиты осуществляется первой ветвью тройничного нерва – глазным нервом (п. ophthalmicus), который входит в орбиту через верхнюю глазничную щель и разделяется на три ветви – слезную, носоресничную и лобную (рисунок 1.22).

Рис. 1.22 – Чувствительные нервы глаза и его придатков

1 – тройничный нерв; 2 – глазничный нерв; 3 – слезный нерв; 4 – лобный нерв; 5 – носоресничный нерв; 6 – зрительный нерв.

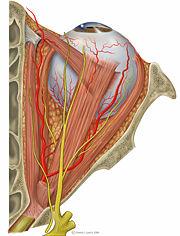

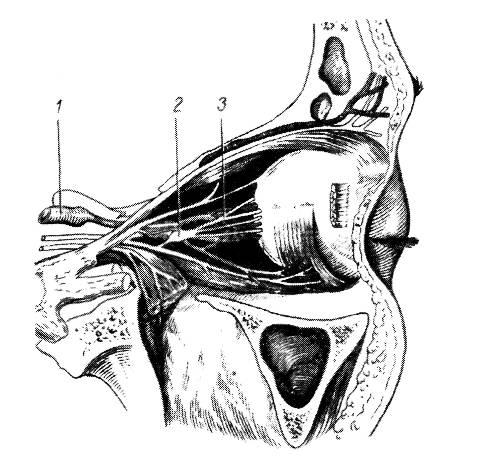

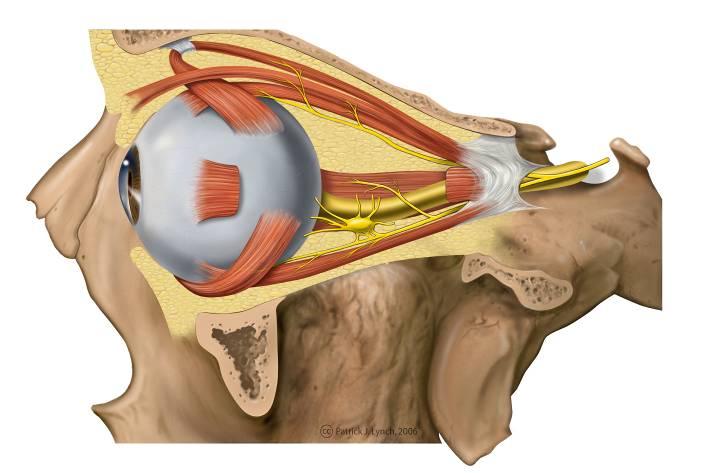

Слезный нерв иннервирует слезную железу, наружные отделы конъюнктивы век и глазного яблока, кожу наружного верхнего угла века. Носоресничный нерв отдает веточку к ресничному узлу, 3-4 длинные ресничные веточки – к глазному яблоку и направляется в полость носа. Длинные ресничные нервы (в количестве 3-4) подходят к заднему отделу глазного яблока, где прободают склеру. В супрахориоидальном пространстве у ресничного тела они образуют густое сплетение, веточки которого проникают в роговицу, обеспечивая ее центральные части чувствительной иннервацией. Лобный нерв разделяется на две веточки – надглазничную и надблоковую. Все веточки, анастомозируя между собой, иннервируют среднюю и внутреннюю части кожи верхнего века. Ресничный, или цилиарный, узел (ganglion ciliare) является периферическим нервным ганглием. Он расположен в глазнице с наружной стороны зрительного нерва на расстоянии 10-12 мм от заднего полюса глаза. Иногда имеются 3-4 узла, располагающихся вокруг зрительного нерва (рисунок 1.23).

Рис. 1.23 – Ресничный узел

1 – глазная артерия; 2 – ресничный узел; 3 – ресничные нервы.

В состав ресничного узла входят чувствительные волокна носоресничного нерва, парасимпатические волокна глазодвигательного нерва, симпатические волокна сплетения внутренней сонной артерии. От ресничного узла отходят 4-6 коротких ресничных нервов, которые проникают в глазное яблоко через задний отдел склеры и снабжают ткани глаза чувствительными парасимпатическими и симпатическими волокнами. Парасимпатические волокна иннервируют сфинктер зрачка и ресничную мышцу. Симпатические волокна идут к мышце, расширяющей зрачок.

К двигательным нервам относятся п. oculomotorius, n. trochlearis, n. abducens, п. facialis.

Как уже говорилось, глазодвигательный нерв иннервирует все прямые мышцы глаза, кроме латеральной прямой, нижнюю косую мышцу, отводящий нерв – латеральную прямую мышцу. Круговая мышца век иннервируется веточкой лицевого нерва.

Глава 2 методы исследования органа зрения

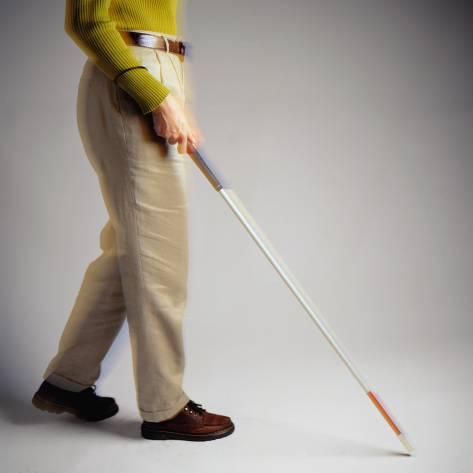

Обследование больного начинают с того момента, когда он появляется в дверях кабинета. Следует обращать внимание на поведение больного в целом: на его походку, положение головы, направление взгляда, манеру передвижения. Осторожны и неуверенны движения человека, ослепшего недавно, смелее передвигается больной, утративший зрение в молодом возрасте.

Слепой человек

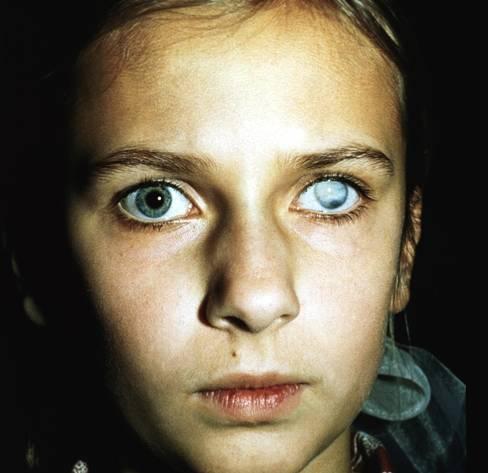

При выраженной светобоязни пациенты стараются отвернуться от света. Напротив, если слепота наступила вследствие поражения световоспринимающего аппарата, больные держат глаза широко открытыми, ищут направление света. Нередко при этом голова бывает слегка приподнята. Агграванты и симулянты наталкиваются на те предметы, которые легко обойдет человек с минимальным предметным зрением. Некоторые выраженные изменения заметны на расстоянии: отсутствие глазного яблока, бельмо, косоглазие, травматический кровоподтек, опущение века. Полученные при беглом осмотре больного данные окажутся полезными и при опросе, и при обследовании его.

Бельмо

При внешнем осмотре пациента отмечают особенности, которые прямо или косвенно связаны с изменениями органа зрения. Так, наличие на лице рубцов, образовавшихся после травм или операций, особенно в области век, наружного и внутреннего углов глазной щели, может свидетельствовать о произошедшем ранее повреждении глазного яблока.

Рубцы на лице

Наличие на коже лба и височной области пузырьковых высыпаний в сочетании с блефароспазмом чаще всего указывает на герпетическое поражение глазного яблока. Такое же сочетание может наблюдаться и при розацеакератите, при котором, кроме сильных болей, раздражения глазного яблока и поражения роговицы, отмечается поражение кожи лица – розовые угри.

Розовые угри

Для того чтобы установить правильный диагноз, при общем осмотре важно также определить характерные внешние изменения в других областях, сочетающиеся с патологией органа зрения, такие, например, как асимметрия лица (при невралгии тройничного нерва в сочетании с нейропаралитическим кератитом), необычные пропорции тела (брахидактилия), башенный (оксицефалия) или ладьеобразный (скафоцефалия) череп, пучеглазие (тиреотоксикоз).

Затем врач приступает к выяснению жалоб. Некоторые жалобы настолько характерны для того или иного заболевания, что позволяют поставить предположительный диагноз. Например, покраснение краев век и зуд в этой области могут свидетельствовать о блефарите. Ощущение засоренности глаз, чувство песка, тяжесть век свидетельствуют о хроническом конъюнктивите, склеивание век по утрам, покраснение глаз без заметного снижения зрения – об остром конъюнктивите.

Жалобы могут ориентировать врача относительно локализации процесса. Светобоязнь, блефароспазм, слезотечение характерны для поражения роговицы или сосудистой оболочки. Внезапно наступившая слепота свидетельствует о поражении световоспринимающей части глаза. Однако в том и другом случае жалоба сама по себе не определяет характер заболевания.

Беседуя с больным, врач постоянно наблюдает за его поведением, вегетативными реакциями, мимикой, жестами, оценивает его психический статус, который играет важную роль, как в возникновении, так и в исходе заболевания.

Необходимо расспросить пациента об условиях его труда и быта, так как некоторые заболевания органа зрения могут быть связаны с воздействием профессиональных вредностей: бруцеллез у работников сельского хозяйства, прогрессирующая миопия у пациентов, имеющих постоянную зрительную нагрузку при неблагоприятных условиях труда, электроофтальмия у электросварщиков и т. д.