- •М. А. Кунилова, о. О. Антоненко статистика

- •Часть I

- •Общая теория статистики

- •Оглавление

- •2.Методология статистики. Ее основные категории

- •Категории статистической науки

- •Классификация признаков единиц совокупности

- •3.Основные задачи статистики. Разделы и службы статистики

- •Международные статистические организации

- •4. Статистическое наблюдение, формы и способы наблюдения, его ошибки

- •Программно-методологические вопросы статистического наблюдения

- •Тест к теме 1

- •3. Под единицей статистической совокупности понимается:

- •2. Статистические группировки, их виды. Определение числа групп и величины интервала группировки

- •Этапы построения группировки

- •3. Статистические ряды распределения

- •Тест к теме 2

- •1.Понятие статистической таблицы. Элементы статистической таблицы

- •Макет статистической таблицы

- •2.Виды статистических таблиц

- •3.Основные правила построения статистических таблиц

- •4.Понятие о статистическом графике. Элементы статистического графика

- •5. Классификация видов графиков

- •Тест к теме 3

- •2.Абсолютные и относительные показатели

- •Тест к теме 4

- •8. По региону имеются следующие данные о вводе в эксплуатацию жилой площади:

- •1. Сущность и значение средних показателей, виды средней величины

- •1) Степенные средние:

- •2) Структурные средние:

- •Средняя арифметическая

- •1) Средняя арифметическая по данным вариационного ряда:

- •Средняя гармоническая

- •Средняя геометрическая

- •Средняя квадратическая и средняя кубическая

- •Структурные средние (показатели центра распределения)

- •1) Определение моды и медианы в дискретном вариационном ряду

- •2. Показатели вариации

- •Абсолютные и средние показатели вариации

- •Показатели относительного рассеивания

- •Дисперсия альтернативного признака

- •3. Дисперсионный анализ

- •Для качественной оценки тесноты связи на основе показателя эмпирического корреляционного отношения можно воспользоваться соотношениями Чэддока :

- •4. Показатели формы распределения

- •Тест к теме 5

- •1. Определение и виды рядов динамики

- •Условия построения ряда динамики

- •(2). Показатели ряда динамики

- •Аналитические показатели ряда динамики

- •Система средних показателей ряда динамики

- •3. Методы выявления основной тенденции развития явления во времени

- •4. Экстраполяция и интерполяция в динамических рядах

- •5.Изучение сезонных колебаний

- •Тест к теме 6

- •1. Индексы, их классификация

- •Агрегатная форма индекса

- •Средняя форма индекса

- •2.Индексы переменного и постоянного состава, индекс структурных сдвигов

- •3. Использование индексного метода в анализе взаимосвязей экономических явлений

- •Тест к теме 7

- •1. Понятие о выборочном наблюдении

- •Условия отбора единиц в выборочную совокупность

- •2. Основные способы формирования выборочной совокупности

- •3.Определение необходимого объема выборки

- •Тест к теме 8

- •1. Понятие корреляционной связи

- •2. Этапы корреляционного анализа

- •1) Логический анализ сущности изучаемого явления и причинно-следственных связей.

- •2) Сбор первичной информации и проверка ее на однородность и нормальность распределения.

- •3) Исключение из массива первичной информации всех резко выделяющихся (аномальных) единиц по уровню признаков-факторов.

- •4) Установление факта наличия и направления корреляционной зависимости между результативным (у) и факторным (х) признаками.

- •5) После установления факта наличия связи и ее формы измеряется степень тесноты связи и проводится оценка ее существенности.

- •Свойства линейного коэффициента корреляции

- •6) После установления достаточной степени тесноты связи выполняется построение модели связи (уравнения регрессии).

- •3. Методы изучения связи социальных явлений

- •Коэффициенты ассоциации и контингенции

- •Коэффициенты взаимной сопряженности Пирсона и Чупрова

- •4. Методы многомерного статистического анализа

- •Факторный анализ

- •Дискриминантный анализ

- •Кластерный анализ

- •Многомерное шкалирование

- •Методы контроля качества

- •Тест к теме 9

- •Тема 10

- •Элементы прогнозирования и интерполяции. Моделирование временных рядов

- •Моделирование временных рядов

- •Прогнозирование

- •Тест к теме 10

- •Значения -процентных пределов в зависимости от степеней свободы и заданного уровня значимости для распределения Стьюдента

- •Критические значения f-критерия Фишера

Свойства линейного коэффициента корреляции

Линейный коэффициент корреляции может принимать значения в пределах от –1 до +1.

Если

,

то связь между признаками функциональная,

т. е. на результативный признак влияет

только рассматриваемый факторный

признак и больше ничего, еслиr

= 0, то связь между признаками

отсутствует.

,

то связь между признаками функциональная,

т. е. на результативный признак влияет

только рассматриваемый факторный

признак и больше ничего, еслиr

= 0, то связь между признаками

отсутствует.Если r > 0, то связь между признаками прямая, еслиr < 0, то связь – обратная.

Выделяют следующие промежутки для r:

![]() связь между признаками фактически

отсутствует;

связь между признаками фактически

отсутствует;

![]() связь слабая;

связь слабая;

![]() связь умеренная;

связь умеренная;

![]() связь сильная.

связь сильная.

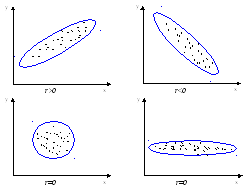

Рис. 2.Примеры расположения точек на графике и значений коэффициента корреляции

Для оценки существенности линейного коэффициента корреляцииrиспользуютt– критерий Стьюдента. При этом выдвигается гипотеза о равенстве коэффициента корреляции нулю.

Проверка гипотезы:

Вычисляют фактические значения t-критерия дляr:

![]() (такая формула применяется при небольшом

объеме выборки).

(такая формула применяется при небольшом

объеме выборки).

По таблице t-распределения Стьюдента с учетом принятого уровня значимости

или

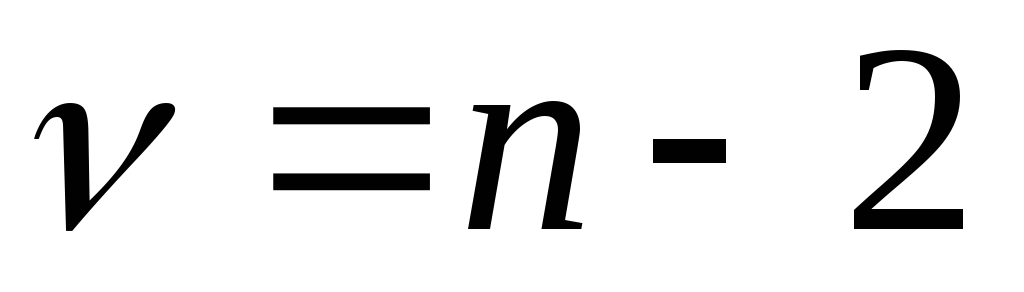

или и числе степеней свободы

и числе степеней свободы определяют

определяют .

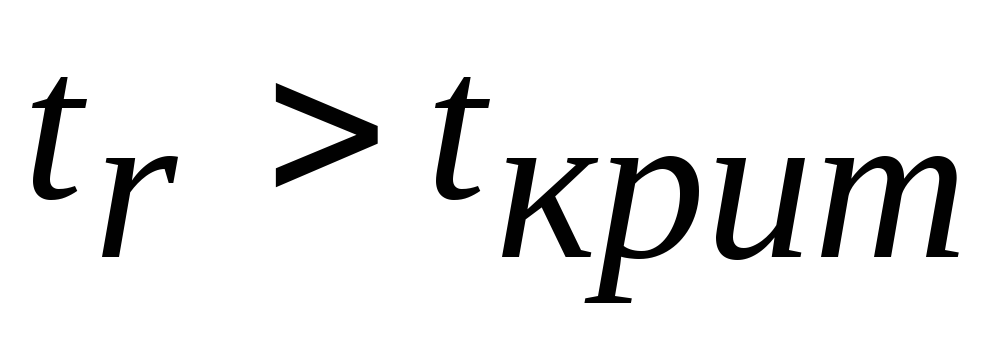

.Если

,

то гипотеза отвергается, что

свидетельствует о значимости коэффициента

корреляции.

,

то гипотеза отвергается, что

свидетельствует о значимости коэффициента

корреляции.

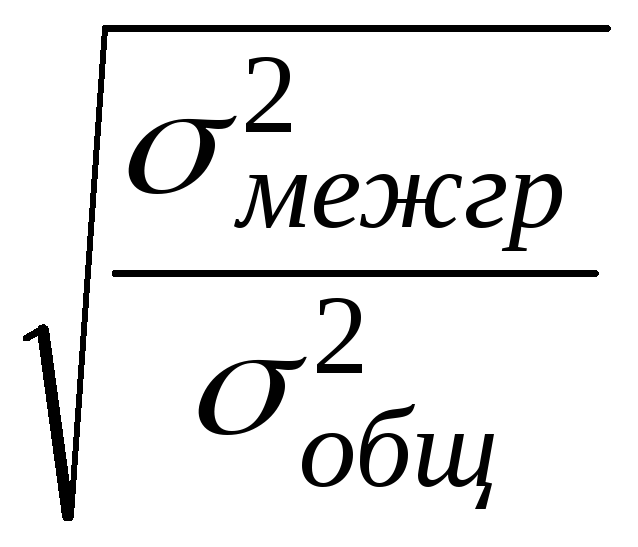

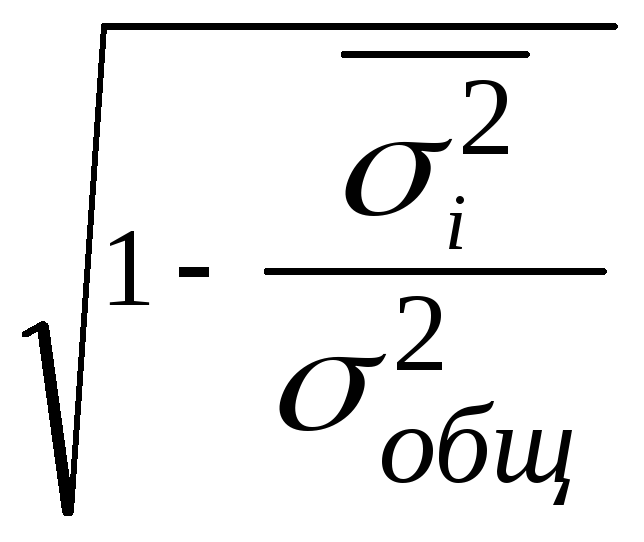

Корреляционное отношениеопределяется по формулам:

η

=

илиη

=

илиη

=

,

,

где

![]() –

межгрупповая дисперсия результативного

признака, вызванная влиянием

признака-фактора;

–

межгрупповая дисперсия результативного

признака, вызванная влиянием

признака-фактора;

![]() –

общая дисперсия результативного

признака;

–

общая дисперсия результативного

признака;

![]() –

средняя из внутригрупповых дисперсий

результативного признака.

–

средняя из внутригрупповых дисперсий

результативного признака.

Вычисление корреляционного отношения требует достаточно большого объема информации, которая должна быть представлена в форме групповой таблицы или в форме корреляционной таблицы, т. е. обязательным условием является группировка данных по признаку-фактору.

По несгруппированным данным эмпирическое корреляционное отношение может быть рассчитано по следующей формуле:

.

.

где y– эмпирические (фактические) значения результативного признака;

![]() –

среднее значение результативного

признака;

–

среднее значение результативного

признака;

![]() –

выравненные значения результативного

признака, вычисленные по аналитическому

уравнению.

–

выравненные значения результативного

признака, вычисленные по аналитическому

уравнению.

Корреляционное

отношение в квадрате (![]() ),

а для парной связи линейный коэффициент

корреляции в квадрате (

),

а для парной связи линейный коэффициент

корреляции в квадрате (![]() )

называюткоэффициентом детерминации(причинности), он отражает долю факторной

дисперсии в общей дисперсии.

)

называюткоэффициентом детерминации(причинности), он отражает долю факторной

дисперсии в общей дисперсии.

Коэффициент детерминации(D) показывает, на сколько процентов изменение среднего значения результативного признака определяется влиянием данного факторного признака.

В практике могут быть использованы и другие показатели для определения степени тесноты связи.

Элементарной характеристикой степени тесноты связи является коэффициент Фехнера:

![]() ,

,

где na – количество совпадений знаков отклонений индивидуальных величин факторного признакахи результативного признакауот их средней арифметической величины (например, «плюс» и «плюс», «минус» и «минус», «отсутствие отклонения» и «отсутствие отклонения»);

nb – количество несовпадений знаков отклонений индивидуальных значений признаков от значения их средней арифметической.

Коэффициент Фехнера используют при небольшом объеме исходной информации. Он изменяется в пределах от –1 до 1.

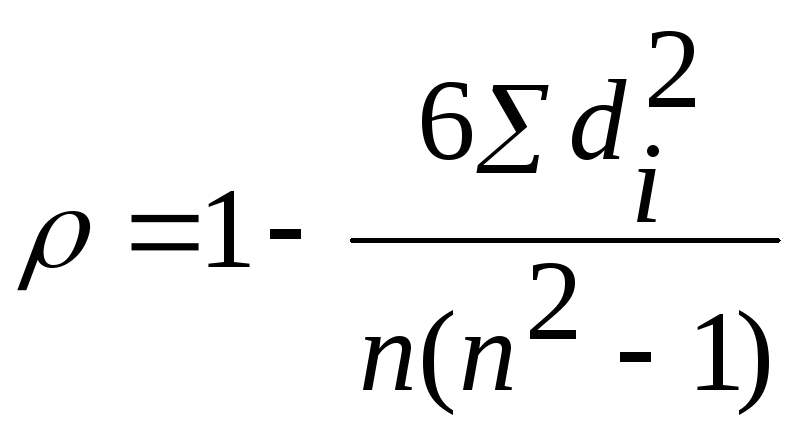

Для определения тесноты связи как между количественными, так и между качественными признаками, при условии, что значения этих признаков можно проранжировать по возрастанию или убыванию, используется коэффициент корреляции рангов Спирмэна:

,

,

где di – разность между величинами рангов признака-фактора и результативного признака;

n– число показателей (рангов) изучаемого ряда.

Он варьирует в пределах от –1 до 1.