- •Тема 1. Решения в системе государственного и муниципального управления

- •1.1. Сущность и содержание управленческих решений

- •1.2. Формы разработки и реализации управленческих решений

- •1.3. Функции решения в методологии и организации процесса управления

- •1.4. Влияние человеческого фактора на процесс разработки управленческих решений

- •Тема 2. Классификация управленческих решений

- •2.1. Особенности управленческих решений

- •2.2. Принципы классификации управленческих решений

- •Уровни принятия решений и ключевые навыки

- •3. Модели, методология и организация процесса разработки управленческих решений

- •3.1. Системный подход как основа разработки и принятия управленческих решений

- •3.2. Целевая ориентация управленческих решений

- •Состав процессорных технологий для реализации целевых

- •3.3. Модели и методы принятия управленческих решений

- •Тема 4. Анализ внешней среды и ее влияния на реализацию альтернатив управленческого решения

- •4.1. Типология систем, в которых разрабатываются и принимаются решения

- •4.2. Структура внешней среды процесса разработки и принятия управленческих решений

- •4.3. Применение swot-анализа при разработке стратегических решений

- •I этап. Создание рабочей группы аналитиков и плана работы.

- •Оценка содержания факторов внешней среды муниципального образования

- •Матрица swot-анализа уровня развития мо

- •Тема 5. Приемы разработки и выбора управаенческих решений в условиях неопределенности и риска

- •5.1. Понятие неопределенности и риска

- •Ограничения на количество решений, приходящихся на одного руководителя

- •Основные виды ошибок, возникающих в процессе разработки и реализации решений

- •5.2. Классификация рисков при разработке управленческих решений

- •Тема 6. Контроль и ответственность при реализации управленческих решений

- •6.1. Контроль реализации управленческих решений

- •6.2. Ответственность при реализации управленческих решений

Уровни принятия решений и ключевые навыки

|

Уровень принятия решений |

Ключевые навыки |

|

Рутинный |

Неукоснительное следование процедуре |

|

|

Разумная оценка ситуации |

|

|

Гуманное лидерство |

|

|

Контроль/мотивация |

|

Селективный |

Установление целей |

|

|

Планирование |

|

|

Анализ/развитие |

|

|

Анализ информации |

|

Адаптационный |

Идентификация проблем |

|

|

Систематизированное решение проблем |

|

|

Создание рабочих групп |

|

|

Анализ возможного риска |

|

Инновационный |

Творческий подход к управлению |

|

|

Стратегическое планирование |

|

|

Системное развитие |

На рутинном уровне решения носят обыденный, рутинный характер, представляют собой часто повторяющиеся процедуры. Они принимаются по определенной программе, как правило, не требуют высокой квалификации и творческого подхода. Их поручают работникам, отличающимся дисциплинированностью и обладающим определенным уровнем конкретных знаний в той области, в которой необходимо принять решение. Проблемы на этом уровне возникают, если руководитель неверно трактует цели и задачи, нарушает инструкции или проявляет нерешительность. Данный уровень не требует творческого подхода, поскольку все действия заранее определены.

Селективный уровень требует инициативы и свободы действий, но в ограниченных пределах. Руководитель оценивает достоинства и недостатки альтернатив и выбирает лучшую. Результаты зависят от способности руководителя выбрать правильное направление действий.

Селективные решения лучше поручать сотрудникам, обладающим необходимым уровнем квалификации с точки зрения теоретической подготовки и практического опыта.

На адаптационном уровне в распоряжении ЛПР имеется набор проверенных схем действий и новые методики. Успех при решении проблемы зависит от инициативы руководителя и способности выдвигать новые идеи.

Адаптационные решения требуют обширной базы успешно апробированных ранее методов, умения оценить особенности текущей ситуации, сочетать новые идеи и накопленный опыт. Разработчику решения необходимо иметь высокую квалификацию, отличные управленческие способности и достаточно широкие должностные полномочия.

Проблемы, которые решают на инновационном уровне, наиболее сложны и требуют особого внимания. Руководитель должен уметь разобраться в совершенно новой и неизученной проблеме. Инновационные решения предполагают наличие у ЛПР управленческих способностей, профессионализма и опыта, высокого должностного положения.

3. Модели, методология и организация процесса разработки управленческих решений

3.1. Системный подход как основа разработки и принятия управленческих решений

В настоящее время специалисты по управлению и представители власти проявляют все больший интерес к использованию системного подхода при разработке и принятии решений. Его отождествляют с новым типом управленческого мышления.

Система — это комплекс взаимосвязанных составных элементов, образующих определенную целостность. Целостность - свойство системы проявлять себя во взаимодействии с внешней средой как единое целое. Смысл этого понятия заключается в том, что система как целое имеет такие свойства, которых нет у составляющих ее элементов, а внутренние связи между ними сильнее и существеннее, чем связи с элементами внешней среды.

Совокупность взаимосвязанных элементов системы образует подсистему. Сложная система объединяет подсистемы различных уровней. Подсистема любой системы сама является системой относительно образующих ее элементов. Любая система является элементом или подсистемой системы более высокого порядка. Например, город является подсистемой региона, который по отношению к нему является системой более высокого порядка, а городской микрорайон — это подсистема города.

Структура системы — совокупность ее подсистем и элементов и связей между ними. Структура сложной системы часто неочевидна, и для ее построения следует применять специальные методы анализа. Исследование любых элементов или подсистем проводится с учетом описания их места и связей в системе.

Системный анализ — это последовательное применение системного подхода при решении социально-экономических, технических и других проблем в различных сферах человеческой деятельности. Исследования системного анализа основываются на представлении системы как множества взаимосвязанных элементов, подчиняющихся определенной закономерности, совместно действующих для достижения поставленной цели. Для любой системы характерны следующие особенности:

поведение системы в целом зависит от поведения входящих в нее подсистем;

система утрачивает свои свойства, когда ее разделяют на части;

свойства подсистем при их исключении из системы теряются.

Структура и функции системы однозначно определяются целями, стоящими перед ней. Социально-экономическими называют системы, которые включают в себя множество природных и созданных человеком подсистем. Отличительными особенностями социально-экономических систем являются:

усиление роли человеческого фактора в процессах управления;

комплексность проблем и необходимость их изучения в единстве социальных, экономических, управленческих, технических и других аспектов;

динамичность протекающих процессов;

интеграция научных знаний;

многочисленные связи между объектами;

дефицит финансовых, временных, человеческих ресурсов;

повышение уровня стандартизации и автоматизации управленческих процессов.

Отмеченные особенности социально-экономических систем показывают неизбежность применения системного подхода как основы обеспечения качества управленческого решения.

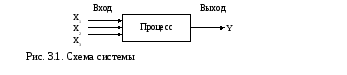

В общем виде система представлена на рис. 3.1

Основными составляющими системы являются вход, процесс и выход. Вход состоит из элементов, классифицируемых по их роли во внутренних процессах. Первый элемент входа (Х1) — объект некоторого процесса или операции. Он определяет «нагрузку» системы (информация, энергия, ресурсы). Второй элемент входа системы (Х2) — совокупность факторов внешней среды, оказывающих влияние на процессы системы и не поддающихся прямому управлению. Не контролируемые системами факторы внешней среды подразделяются на две составляющие:

случайные;

внешние факторы, активно действующие по отношению к рассматриваемой системе.

Причем цели внешней системы могут быть известны, известны не полностью или совсем не известны.

Третий элемент входа системы (Х3) задает правила ее организации и функционирования, цели, задачи и ограничительные условия. Входы системы классифицируются по содержанию:

материальные;

энергетические;

информационные;

смешанные.

Вторая составляющая системы — процессы, операции или каналы, воздействующие на элементы входа Х1, Х2, Х3. Система должна быть построена таким образом, чтобы необходимые процессы (разработки управленческих решений, подготовки кадров) в соответствующее время воздействовали по определенному закону на каждый вход Х1, Х2, Х3 для достижения желаемого выхода Y.

Третья составляющая системы — выход (Y) представляет собой результаты ее деятельности. Система на выходе должна удовлетворять критериям стабильности и надежности. По выходу судят о степени решения задач и достижения целей, поставленных перед системой.

Существует многообразие различных типов систем. Каждый из них обладает определенными особенностями, свойствами и характеристиками.

Так, различают физические и абстрактные системы. Первые включают людей, здания, оборудование, машины и прочие реальные или искусственные объекты. В абстрактных системах свойства объектов представлены символами. Планы, гипотезы, понятия, управленческие решения и идеи, находящиеся в поле зрения эксперта и руководителя, относят к абстрактным системам.

В зависимости от происхождения разделяют естественные (природные) системы и искусственные (созданные человеком).

Системы, в зависимости от типа входящих в них элементов, подразделяют:

на машинные или автоматические, способные функционировать в течение некоторого периода времени без участия человека;

человеко-машинные, функционируют при постоянном участии человека;

социальные типа «человек — человек», основанные на взаимодействии между людьми.

В зависимости от степени связи с внешней средой системы подразделяют на открытые и закрытые. Открытые обмениваются информационными, материальными потоками и энергией с внешней средой. В закрытых практически не наблюдается информационного, материального и энергетического взаимодействия с окружающей средой. В деловом мире закрытые системы практически отсутствуют и считается, что окружающая среда является главным фактором успехов и неудач социально-экономической системы. Любая попытка проанализировать и усовершенствовать ее как закрытую систему приведет к неудаче.

Определяющую роль в окружающем мире играет неустойчивость и неравновесность. Учитывая это, системы классифицируют на:

равновесные;

слаборавновесные;

сильно неравновесные.

Состояние равновесия в социально-экономических системах можно наблюдать на сравнительно небольшом промежутке времени. Слаборавновесные системы при небольших изменениях внешней среды достигают состояния нового равновесия. Сильно неравновесные системы, весьма чувствительные к внешним воздействиям, под их влиянием перестраиваются непредсказуемым образом.

Специфика социально-экономических систем в сравнении с техническими проявляется в том, что неотъемлемой частью первых является человек, поэтому при их анализе необходимо учитывать потребности, интересы и поведение человека.

Один и тот же объект может «проявлять себя» как множество разных систем. Если рассмотреть отдел муниципалитета как совокупность людей: какие сотрудники работают в нем, каково их отношение к выполняемой работе, друг к другу, то этот отдел является системой социальной. В то же время если определяется отношение руководителей и сотрудников к средствам труда, их участие в процессе и распределении результатов, место в системе управления МО, то отдел рассматривается как экономическая система.

Современный уровень развития общества, научно-техническая революция привели к появлению нового объекта исследований в области управления, который называют «большими системами». Научно-исследовательский комплекс, производственно-экономическая система, город, регион, страна являются такими системами.

Системный анализ предоставляет специализированные методики, применение которых позволяет большую, трудную для исследования систему разделить на несколько взаимодействующих подсистем.

П ринципы

управления системами основываются на

понятии обратной связи. Обратная

связь — соединение выхода и входа

системы, реализованное напрямую или

через другие элементы.

ринципы

управления системами основываются на

понятии обратной связи. Обратная

связь — соединение выхода и входа

системы, реализованное напрямую или

через другие элементы.

Посредством обратной связи (рис. 3.2) информация с выхода системы передается в орган управления (субъект управления). Информация о результатах работы объекта управления сравнивается с плановыми значениями по содержанию и объему работ. Если выявляется несоответствие между фактическим и требуемым состоянием, осуществляются мероприятия по его устранению.

Обратная связь выполняет следующие функции:

противодействие самой системе, если она выходит за определенные рамки;

сглаживание возмущений и поддержание состояния устойчивого равновесия;

формирование управляющих воздействий на объект управления по плохо формализуемому закону (установление более высокой цены на энергоносители вызывает в деятельности различных организаций ЖКХ сложные изменения, меняются конечные результаты их деятельности, требуется внесение изменений в производственно-хозяйственный процесс путем воздействий, которые не всегда возможно описать в рамках аналитических методов).

Последствия нарушения обратных связей в социально-экономических системах бывают очень тяжелые. Отдельные подсистемы лишаются способности обоснованно прогнозировать свою деятельность на длительный период времени, перспективно развиться, воспринимать новые тенденции, эффективно адаптироваться к изменяющимся условиям внешней среды.

Спецификой социально-экономических систем является невозможность определить обратные связи, поскольку в данном случае они, как правило, проходят ряд промежуточных этапов. Сами управляемые величины не всегда поддаются четкому определению. Трудно установить ограничения на параметры управляемых величин.

Существуют устойчивые и неустойчивые системы. Устойчивость — это состояние, подразумевающее неизменность существенных переменных. Система неустойчива, если она под влиянием каких-либо факторов перестает выполнять свои функции. В результате воздействия изменяющейся внешней среды, когда влияние некоторых факторов достигает порога устойчивости, система может прекратить существование, разделиться на составляющие ее подсистемы или трансформироваться в другую систему. Если система остается устойчивой в результате изменения структуры и поведения, то она обладает свойством ультрастабильности.

Системный подход включает анализ и синтез системы управления, объектов управления и управленческих решений. Он применяется для решения следующих задач:

разработка методик представления исследуемых объектов как систем;

построение моделей систем;

исследование разнообразных теорий систем.

Управленческое решение представляет собой часть объективного мира и формирует условия для реализации основных потребностей общества в управлении и организации, безопасности и стабильности, материальных и культурных ресурсах. Для адекватной оценки любого управленческого решения следует выявить все взаимосвязи и определить возможное влияние решения на поведение всей системы, а не только ее части.

Процесс разработки и реализации управленческих решений должен основываться на полном и последовательном применении системного подхода. Так, любой хозяйствующий субъект рассматривают и исследуют как систему, связанную и активно взаимодействующую с другими системами в рамках функционирования экономики страны. Результаты каждого управленческого решения должны приближать общество к глобальной цели управления. Нет такой социально-экономической системы, которая могла бы обособиться от внешней среды. Так, организация может быть рассмотрена как подсистема более широкой социальной категории: города или региона.

Для эффективного управления муниципальным образованием как системой необходимо четко представлять себе все его структурные подсистемы. Структуризация социально-экономической системы и ее детализация определяется целями исследования. На рис. 3.3 приведена предметная структуризация города, которая отражает основные материально-вещественные элементы этой системы и внутрисистемные связи. Основные подсистемы материально-вещественной структуры города:

население;

территория;

градообразующая сфера;

градообслуживающая сфера, или городское хозяйство;

социальная сфера

Градообразующая сфера - предприятия и организации, продукты и услуги которых поставляются за пределы города. Благодаря градообразующим предприятиям реализуется принцип территориального разделения труда в системе государства и регионов. Они определяют облик города, профессиональную и квалификационную структуру трудоспособного населения и даже стиль жизни. Градообразующие предприятия предоставляют населению рабочие места, формируют налоговую базу, предоставляют отдельные коммунальные и социальные услуги.

Городская инфраструктура формируется из градообслуживающей и социальной сферы и подразделяется на инженерную, транспортную и социальную

Продукция и услуги предприятий, объектов городского хозяйства и социальной сферы реализуются в основном внутри города. Поэтому спрос определяется численностью, возрастным, профессиональным и квалификационным составом населения, который зависит от развития градообразующей сферы. Градообслуживающая сфера предоставляет населению жилищные, коммунальные, транспортные, бытовые, торговые и иные услуги.

Применение системного подхода при разработке управленческих решений требует перехода от разрозненных, частных моделей управления, изолированного рассмотрения экономических категорий и отдельных частных вопросов к общей концепции, позволяющей видеть всю систему связей и отношений, весь комплекс параметров, определяющих наилучшие пути развития и способствующих реализации намеченных планов, повышает вероятность получения ожидаемого результата. Системный подход противопоставлен локальным и временным методикам решения проблем, в которых не учитываются последствия. Он основан на исследовании структуры и закономерностей развития социально-экономических процессов. Использование системного подхода в процессе разработки и реализации управленческих решений приводит к повышению эффективности функционирования социально-экономической системы муниципального образования, региона, страны.