- •Содержание

- •Введение

- •1 Основные понятия и законы химии

- •1.1 Основные понятия химии

- •1.2 Основные законы химии

- •2 Основные классы неорганических соединений

- •2.1 Простые вещества

- •2.2 Сложные вещества

- •3 Растворы

- •3.1 Общие свойства растворов

- •3.1.2 Способы выражения состава растворов

- •3.1.3 Физико-химические процессы образования растворов

- •3.1.4 Экстракция

- •3.2 Растворы неэлектролитов

- •3.2.1 Законы Рауля

- •3.2.2 Осмос

- •3.3 Растворы электролитов

- •3.3.1 Электролитическая диссоциация

- •3.3.2 Сильные и слабые электролиты

- •3.4 PH водных растворов

- •4 Ионно-обменные реакции

- •4.1 Необратимые ионно-обменные реакции

- •4.2 Обратимые ионно-обменные реакции

- •5 Гидролиз солей

- •5.1 Различные случаи гидролиза

- •2) Гидролиз соли образованной сильным основанием и слабой кислотой

- •3) Гидролиз соли образованной слабым основанием и слабой кислотой

- •5.2 Константа гидролиза

- •5.3 Смещение равновесия при гидролизе

- •6. Окислительно-восстановительные реакции

- •6.1 Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций

- •6.2 Прогнозирование окислительно-восстановительных свойств веществ по степеням окисления элементов

- •6.3 Основные типы окислительно-восстановительных реакций

- •6.4 Взаимодействие металлов с водой, кислотами и щелочами

- •7 Гальванические элементы

- •7.1 Принцип работы гальванического элемента

- •7.2 Водородный электрод сравнения. Электрохимический ряд

- •8 Электролиз

- •8.1 Электролиз расплавов

- •8.2 Электролиз водных растворов

- •8.3 Количественные расчёты в электролизе

- •8.4 Химические источники электрической энергии

- •9 Коррозия металлов

- •9.1 Виды и типы коррозии

- •9.2 Способы защиты металлов от коррозии

- •9.2.1 Изолирование металлов от внешней среды

- •9.2.2 Изменение состава коррозионной среды

- •9.2.3 Рациональное конструирование

- •9.2.4 Электрохимические способы защиты от коррозии

- •10 Термодинамика

- •10.1 Внутренняя энергия и энтальпия. Закон Гесса

- •Или через промежуточный продукт (со) в две реакции:

- •10.2 Энтропия

- •10.3 Энергия Гиббса

- •11 Химическая кинетика Химическая кинетика – учение о скоростях и механизмах протекания химических реакций.

- •11.1 Скорость реакции

- •Основные факторы, влияющие на скорость реакции:

- •Число частиц с энергией большей, чем Еа равно заштрихованной площади.

- •12.1.2 Модель атома по Бору

- •12.2 Современные представления о строении атома

- •13 Периодический закон и периодическая таблица д.И. Менделеева

- •14 Химическая связь и строение молекул

- •14.1 Химическая связь

- •14.1.1 Квантово-механическое описание модели молекулы водорода

- •14.1.2 Основные характеристики химической связи

- •Валентный угол–это угол между двумя химическими связями.Он отражает геометрию молекулы.

- •14.1.3 Типы химических связей Ковалентная связь –это связь между двумя атомами за счет образования общей электронной пары.

- •14.2 Состав и строение молекул

- •15 Типы кристаллических решеток

- •16.1 Общая характеристика s-элементов первой и второй групп

- •16.2 Свойства воды

- •16.2.1 Строение молекулы воды

- •16.2.2 Физические свойства воды

- •16.2.3 Химические свойства воды

- •16.3 Жесткость воды

- •18 Комплексные соединения

- •18.1 Состав комплексных соединений

- •18.2 Реакции с участием комплексных соединений

- •19.8.1 Элементы триады железа

- •19.8.2 Платиновые металлы

- •20 Органические соединения

- •20.1 Углеводороды

- •20.2 Кислородсодержащие соединения

- •20.3 Амины и аминокислоты

- •21 Полимеры

- •21.1 Классификации полимеров

- •21.2 Полимеризационные полимеры

- •21.3 Поликонденсационные полимеры

- •21.4 Структура и состояние полимеров

- •22 Рабочие вещества низкотемпературной техники

- •22.2 Хладагенты органического происхождения

- •Список использованных источников

19.8.2 Платиновые металлы

К платиновым металлам относятся: рутений (Ru), родий (Rh), палладий (Рd), осмий (Оs), иридий (Ir) и платина (Рt). Они являются электронными аналогами cоответствующих элементов триады железа, но значительно уступают им в химической активности. Стандартные электродные потенциалы находятся в интервале +0,45 ÷ +1,2 В. Наименее активны из этих металлов иридий и платина. Проявляют валентности от 1 до 6. Наиболее устойчивые валентности: рутений – 4, родий – 3, палладий – 2, осмий – 6, иридий – 3 и платина – 4. Эти металлы относятся к редким металлам, встречаются в природе преимущественно в самородном состоянии. Окисляются кислородом, хлором и другими окислителями только при высокой температуре. Являются хорошими комплексообразователями.

Платина благодаря тугоплавкости и исключительной коррозионной стойкости используется для изготовления химической аппаратуры. Хорошо растворяет водород, особенно в мелкораздробленном состоянии.

Палладий способен поглощать огромное количество водорода (до 900 объемов на 1 объем металла).

Иридий отличается от платины очень высокой температурой плавления (2450 оС) и большей химической стойкостью. Из сплава (90 % платины и 10 % иридия) изготовлены международные эталоны метра и килограмма.

Часть третья. ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

20 Органические соединения

Это соединения, основным элементом которых является углерод и сопутствующие ему элементы – водород, кислород, азот, сера, галогены. Органические соединения, в состав которых входят другие элементы периодической таблицы, называются элементоорганическими. Образование химических связей между атомами углерода и такое явление, как изомерия приводят к практически бесконечному многообразию данных соединений.

Классификация органических соединений, основанная на строении и составе углеводородных цепей, включает три ряда:

1) Ациклические – не содержат циклические структуры. В зависимости от числа связей между атомами углерода делятся на предельные и непредельные (этиленовые и ацетиленовые) углеводороды.

2) Карбоциклические – содержат циклические структуры из атомов углерода.

3) Гетероциклические – циклические структуры образованы не только углеродом, но и атомами других элементов.

По виду атомов, входящих в состав органических соединений, различают галогенпроизводные, кислородсодержащие, азотсодержащие, содержащие серу и другие производные углеводородов. Существуют соединения со смешанными функциональными группами: оксикислоты, аминокислоты и т.д.

Согласно теории химического строения, разработанной Бутлеровым в

1861 г., свойства соединений определяются качественным и количественным

составом, химическим строением и взаимным влиянием атомов в молекуле.

20.1 Углеводороды

Углеводороды – это соединения углерода с водородом. Составляют основу органических соединений. По количеству и характеру химических связей между атомами углерода они делятся на предельные и непредельные, алициклические и ароматические. По систематической номенклатуре (ИЮПАК) предельные углеводороды называются алканами. В таблице 20.1 приведены формулы первых пяти представителей предельных углеводородов.

Таблица 20.1 – Формулы и температуры фазовых переходы (при р = 1 атм) первых пяти представителей предельных углеводородов

|

Формула |

СН4 |

С2Н6 |

С3Н8 |

С4Н10 |

С4Н10 |

С5Н12 |

|

Название |

метан |

этан |

пропан |

бутан |

изобутан |

н-пентан |

|

T плавл., оС |

–182,5 |

–182,8 |

–187,6 |

–138,4 |

–159,6 |

–129,8 |

|

T кип., оС |

–161,5 |

–88,6 |

–42,1 |

–0,5 |

–11,7 |

+36,07 |

Формулы и названия следующих представителей класса предельных углеводородов: С6Н14 – гексан, С7Н16 – гептан, С8Н18 – октан, С9Н20 – нонан, С10Н22 – декан и т.д. Наиболее распространенным углеводородом является метан. Он составляет основу природного газа (до 97 %) и в значительном количестве содержится в попутном нефтяном газе.

Для органических соединений характерно такое явление, как изомерия. Изомеры – вещества, имеющие одинаковый состав, но различное строение. Первые три предельных углеводорода не имеют изомеров. Бутан существует в виде двух изомеров. С увеличением числа углеродных атомов в молекуле резко возрастает число изомеров. Изомерных пентанов – три, гексанов – пять, гептанов – девять, деканов – семьдесят пять и далее количество их нарастает в геометрической прогрессии. Изомеры отличаются по физическим и химическим свойствам. В частности, углеводороды нормального строения менее устойчивы к детонации, чем соответствующие им изомеры. Количественной характеристикой устойчивости к детонации горючих материалов является «октановое» число. В основе соответствующей шкалы октановое число н-гептана приняли равным 0, а изооктана – 100. Например, если горючий материал детонирует как смесь 70 % изооктана и 30 % н-гептана, то его октановое число равно 70.

Все предельные углеводороды химически относительно неактивны. Это связано с тем, что для реакций с их участием необходим разрыв химических связей С–Н или С–С, которые характеризуются высокой прочностью.

Наиболее важные реакции для них: окисление кислородом и крекинг. Предельные углеводороды горят с выделением большого количества тепла и могут быть использованы в качестве топлива. Например:

СН4 + 2О2 = СО2 + 2Н2О, Q = +879 кДж.

Смесь метана с воздухом взрывоопасна (особенно в соотношении 1:10). При последовательном окислении кислород алканов образуются следующие классы кислородсодержащих органических соединений:

спирты → альдегиды → карбоновые кислоты → углекислый газ.

Например, для метана:

метанол(СН3ОН) → метаналь(СН2О) → муравьиная кислота(НСООН) → СО2.

Из

других реакций следует отметить

хлорирование, заключающееся в

последовательном замещении

атомов водорода

на атомы хлора с образованием

галогенпроизводных. Например,

хлорирование метана:

СН4 + С12 → СН3С1 + НС1,

СН3С1 + С12 → СН2С12 + HCI и т. д. до СС14.

Крекинг – процесс расщепления углеводородов с длинными цепями на молекулы меньшей длины, происходящий в присутствии катализаторов (каталитический крекинг) или при нагревании предельных углеводородов до 500÷700 °С под давлением (термический крекинг). В качестве примера запишем возможную реакцию разложения бутана:

СН3–СН2–СН2–СН3 → СН3–СН3 + СН2=СН2.

Если между атомами углерода имеется двойная или тройная связь, то такие углеводороды называются непредельными.

Простейший непредельный углеводород с двойной связью – этилен С2Н4 или СН2 = СН2 – является родоначальником гомологического ряда этиленовых углеводородов:

С3Н6 – пропилен, С4Н8 – бутилен, С5Н10 – амилен и т.д.

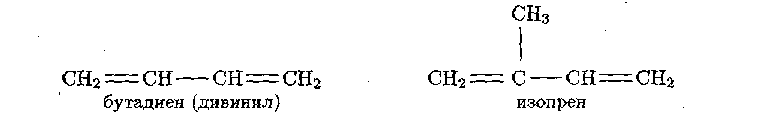

Из углеводородов с двумя двойными связями отметим:

С4Н6 – бутадиен (дивинил) и C5H8 – изопрен, имеющие следующее строение:

Простейший непредельный углеводород с тройной связью – ацетилен С2Н2 или СН≡СН – является родоначальником гомологического ряда ацетиленовых углеводородов.

По систематической номенклатуре углеводороды ряда этилена называют алкенами, с двумя двойными связями – алкадиенами, а ацетиленовые – алкинами.

Непредельные углеводороды в отличие от предельных содержат слабые π-связи, поэтому для них характерны реакции присоединения по двойным или тройным связям. Например,

СН2=СН2 +Вr2 → СН2 Вr–СН2Вr.

Этилен – бесцветный газ со слабым приятным запахом, довольно хорошо растворимый в воде. Его температура кипения –103,8 °С. Применяется для

производства полиэтилена.

Ацетилен – бесцветный газ с характерным слабым запахом; температура кипения –83,8 °С. При его сгорании выделяется большое количество теплоты. Температура пламени достигает 3150 °С, поэтому ацетилен в смеси с кислородом широко используют для сварки и резки металлов (автогенная сварка).

Циклические углеводороды

Примеры

предельных

циклических углеводородов:

По систематической номенклатуре предельные циклические углеводороды называются циклоалканами.

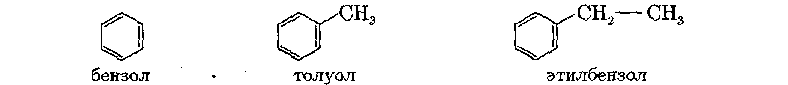

Представителями ароматических углеводородов являются бензол C6H6 и его гомологи: толуол (метилбензол) и этилбензол, имеющие следующие структурные формулы:

По систематической номенклатуре данные углеводороды называют аренами.

Для простоты написания бензольное ядро изображают упрощенно в виде шестиугольника, в котором символы С и Н, относящиеся к кольцу, не пишут: