- •Введение

- •1 Основные свойства дисперсных и каменных материалов

- •1.1 Основные свойства дисперсных систем и материалов

- •1.1.1 Определение зернового состава дисперсных материалов

- •1.1.2 Определение насыпной плотности дисперсных материалов

- •1.1.3 Определение истинной плотности дисперсных материалов

- •1.1.4 Определение пустотности сыпучих зернистых и дисперсных материалов

- •1.1.5 Определение адсорбционной способности дисперсных материалов

- •1.1.6 Определение удельной поверхности дисперсных материалов

- •1.2 Основные свойства природных и искусственных каменных материалов

- •1.2.1 Структурные свойства

- •1.2.1.1 Определение средней плотности материала

- •1.2.2 Определение пористости материалов

- •1.2.2 Гидрофизические свойства

- •1.2.2.1 Определение водопоглощения

- •1.2.2.2 Определение водонасыщения материала

- •1.2.2.3 Водостойкость материалов

- •1.2.2.4 Методы определения морозостойкости

- •1.2.3 Испытание материала на прочность

- •1.2.4 Определение теплопроводности материалов

- •2 Испытания воздушной строительной извести

- •2.1 Общие сведения и технические требования, предъявляемые к воздушной строительной извести

- •2.2 Определение суммарного содержания активных CaO и MgO в кальциевой извести по гост 22688-77 «известь строительная. Методы испытаний»

- •2.3 Определение суммарного содержания

- •2.3.1 Определение содержания активной CaO сахаратным способом.

- •2.3.2 Определение содержания активной MgO трилонометрическим методом

- •2.4 Определение содержания непогасившихся зерен

- •2.5 Определени температуры и времени гашения

- •Библиографический список

- •3 Испытание гипсовых вяжущих

- •3.1 Общие сведения

- •3.2 Требования предъявляемые к качеству гипсовых вяжущих

- •3.3 Методы испытания гипсовых вяжущих по гост 23789-79

- •3.3.1 Определение нормальной густоты гипсового теста

- •3.3.2 Определение сроков схватывания

- •3.3.3 Определение тонкости (степени) помола гипса

- •3.4 Определение предела прочности на растяжение, при изгибе и при сжатии гипсовых образцов-балочек

- •Выводы и рекомендации

- •Библиографический список

- •4 Испытания цемента

- •4.1 Общие сведения

- •4.2 Отбор пороб и общие требования при испытании

- •4.3 Плотность и насыпная плотность цемента

- •4.4 Тонкость помола

- •4.5 Нормальная густота цементного теста

- •4.6 Сроки схватывания цемента

- •4.7 Определение марки (активности) цемента

- •4.8 Равномерность изменения обьема цемента

- •5 Испытания заполнителей

- •5.1 Общие сведения

- •5.2 Испытание крупного заполнителя для тяжелых бетонов

- •5.2.1 Определение средней плотности

- •5.2.2 Определение водопоглощения

- •5.2.3 Определение насыпной плотности

- •5.2.4 Определение пустотности

- •5.2.5 Определение зернового состава

- •По величине полных остатков на ситах определяют максимальный размер зерен д и минимальный размер d.

- •5.2.6 Определение прочности щебня по дробимости

- •5.3 Испытание мелкого заполнителя для тяжелых бетонов

- •5.3.1 Определение зернового состава и модуля крупности

- •5.3.2 Определение содержания глины в комках

- •5.3.3 Определение содержания пылевидных и глинистых частиц методом отмучивания

- •5.3.4 Определение наличия органических примесей

- •5.3.5 Определение истинной плотности

- •5.3.6 Определение насыпной плотности

- •5.3.7 Определение пустотности

- •5.4 Заполнители легких бетонов

- •5.4.1 Испытание керамзитового гравия

- •5.4.1.1 Определение насыпной плотности

- •5.4.1.2 Определение средней плотности

- •5.4.1.3 Определение объема межзерновых пустот

- •5.4.1.4 Определение водопоглощения

- •5.4.1.5 Определение зернового состава

- •5.4.1.6 Определение коэффициента формы зерен

- •5.4.1.7 Определение прочности заполнителя сдавливанием в цилиндре

- •5.5 Минеральные заполнители в дорожных бетонах

- •5.5.1 Испытание минерального порошка

- •5.5.1.1 Определение зернового состава

- •5.5.1.2 Определение удельного веса (истинной плотности)

- •5.5.1.3 Определение плотности (объемной массы)

- •5.5.1.4 Определение пористости

- •5.5.1.5 Определение показателя битумоемкости

- •5.5.2 Испытание песка

- •5.5.2.1 Определение содержания глинистых частиц методом набухания в песке для дорожного строительства

- •Библиографический список

- •6 Бетонные смеси и бетоны

- •6.1 Общие сведения

- •6.2 Подбор состава тяжелого бетона

- •Значение коэффициентов а1 и а2

- •6.3 Приготовление пробного замеса и корректировка состава

- •6.4 Удобоукладываемость и расслаиваемость бетонной смеси

- •6.5 Средняя плотность бетонной смеси

- •6.6 Прочность бетона на сжатие. Марка и класс бетона

- •7 Строительные растворы

- •7.1 Общие сведения

- •7.2 Качетвенные показатели растворных смесей

- •7.2.1 Подвижность растворной смеси

- •7.2.2 Средняя плотность растворной смеси

- •7.2.3 Водоудерживающая способность растворной смеси

- •7.3 Качественные показатели затвердевших растворов

- •7.3.1 Влажность раствора.

- •7.3.2 Средняя плотность раствора

- •7.3.3 Водопоглощение раствора.

- •7.3.4 Морозостойкость раствора.

- •7.4 Подбор состава цементного строительного раствора

- •7.5 Подбор состава сложного раствора с различными пластифицирующими добавками

- •8 Испытание керамических камней и кирпича

- •8.1 Общие сведения

- •8.2 Классификация, размеры и условные обозначения

- •8.2.1 Классификация

- •8.2.2 Основные размеры

- •8.3 Технические требования

- •8.3.1 Внешний вид

- •8.3.2 Физико-механические характеристики

- •8.3.3 Маркировка изделий

- •8.4 Правила приемки

- •8.5 Методы проведения испытаний

- •8.5.1 Оборудование и измерительные приборы

- •8.5.2 Осмотр внешнего вида изделия

- •8.5.3 Определение известковых включений

- •8.5.4 Определение наличия высолов

- •8.5.5 Определение средней плотности, водопоглощения и морозостойкости изделий

- •8.5.5.1 Определение средней плотности

- •8.5.5.2 Определение водопоглощения

- •8.5.5.3 Определение морозостойкости

- •8.5.6 Определение прочностных характеристик

- •8.5.6.1 Определение предела прочности при изгибе

- •8.5.6.2 Определение предела прочности при сжатии

- •8.5.7 Определение теплопроводности

- •8.5.8 Заключение о результатах испытания

- •Приложение б

- •Библиографический список

- •9 Испытание древесины

- •9.1 Общие сведения

- •9.2 Строение древесины

- •9.2.1 Макроструктура древесины

- •9.2.2 Микроструктура древесины

- •9.3 Сортамент лесо- и пиломатериалов

- •9.3.1 Сортамент лесоматериалов

- •9.3.2 Сортамент пиломатериалов

- •9.4 Пороки древесины по гост 2140 – 81

- •9.4.1 Сучки

- •9.4.2 Трещины

- •9.4.3 Пороки формы ствола

- •9.4.4 Пороки строения древесины (рисунок 9.7)

- •9.4.5 Химические окраски

- •9.4.6 Повреждение древесины насекомыми и грибами

- •9.5 Определение физико-механических свойств древесины

- •9.5.1 Определение плотности

- •9.5.2 Определение прочности древесины

- •9.5.2.1 Определение предела прочности при сжатии

- •9.5.2.2 Определение предела прочности при изгибе

- •9.5.2.3. Определение предела прочности при скалывании

- •Библиографический список

- •10 Испытания лакокрасочных материалов

- •10.1 Общие сведения

- •10.2 Пигменты

- •10.2.1 Определение маслоемкости

- •10.2.2 Определение укрывистости

- •10.2.3 Определение щелочестойкости

- •10.3 Связующие вещества

- •10.3.1 Определение вязкости

- •10.3.2 Определение скорости высыхания

- •10.4 Свойства лакокрасочных покрытий

- •10.4.1 Определение ударной прочности

- •10.4.2 Определение пластичности пленки

- •Библиографический список

- •11 Испытание битумов

- •11.1 Общие сведения

- •11.2 Методы испытания битумов

- •11.2.1 Определение твердости битумов по глубине проникновения иглы (гост 11501-78)

- •11.2.2 Определение температуры размягчения (гост 11506-73)

- •11.2.3 Определение растяжимости битума (гост 11505-75)

- •11.2.4 Определение температуры вспышки битума (гост 4333-87)

- •Библиографический список

9.3 Сортамент лесо- и пиломатериалов

9.3.1 Сортамент лесоматериалов

Круглые лесоматериалы – отрезки стволов деревьев с отрубленными сучьями и корой или без нее. В зависимости от диаметра ствола в верхнем отрубе различают: бревна (диаметр более 12 см), подтоварник (диаметр 8 – 11 см) и жерди (диаметр 3-7 см). По назначению бревна подразделяют на строительные и пиловочные.

Бревна строительные изготовляют преимущественно из сосны, лиственницы, кедра, реже из ели и дуба. Они предназначены для несущих конструкций: свай, элементов свайных опор, пролетных строений мостов, гидротехнических сооружений, опор воздушных линий связи и т. п. Длина бревна 3 – 6,5 м с градацией через 0,5. В зависимости от качества древесины и дефектов обработки круглые лесоматериалы разделяются на четыре сорта. В строительстве применяют преимущественно бревна второго и третьего сортов. Пиловочные бревна из стволов хвойных и лиственных пород используют для получения разнообразных пиломатериалов.

9.3.2 Сортамент пиломатериалов

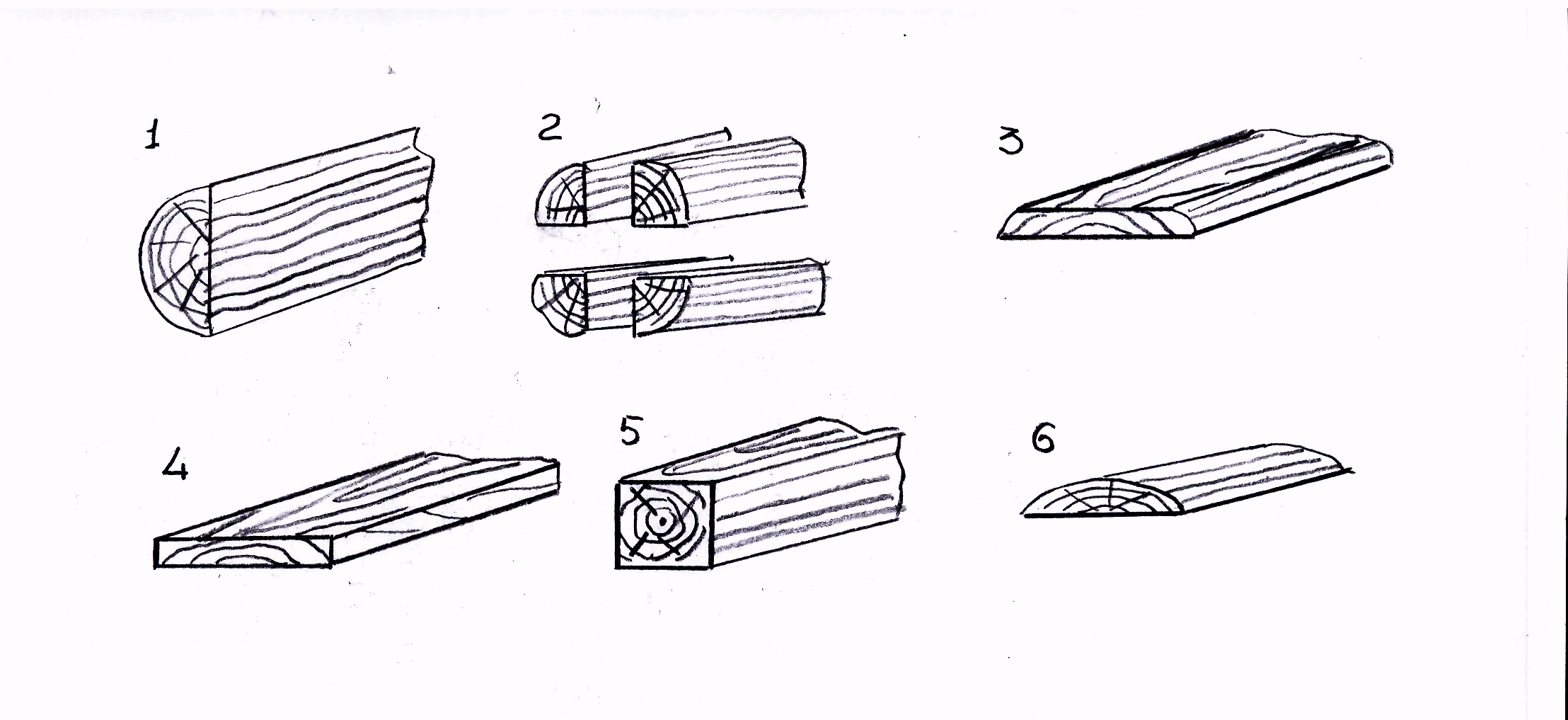

Пиломатериалы изготавливают путем продольной распиловки бревен. Бревна могут распиливаться по диаметру (пластины – 1 рисунок 9.3) или по двум взаимно перпендикулярным диаметрам (четвертины – рисунок 9.3) . Доски имеют толщину 100 мм и менее, причем их ширина в 3 раза и более превышает толщину. Доски и бруски бывают обрезанные – с пропиленными кромками необрезанные, у них кромки не пропилены (рисунки 9.3, 9.4, 9.5).

Рисунок 9.3 - Сортамент пиломатериалов:

1 – пластина; 2 – четвертина; 3 – необрезанная доска; 4 – обрезанная доска; 5 – брус; 6 – горбыль

9.4 Пороки древесины по гост 2140 – 81

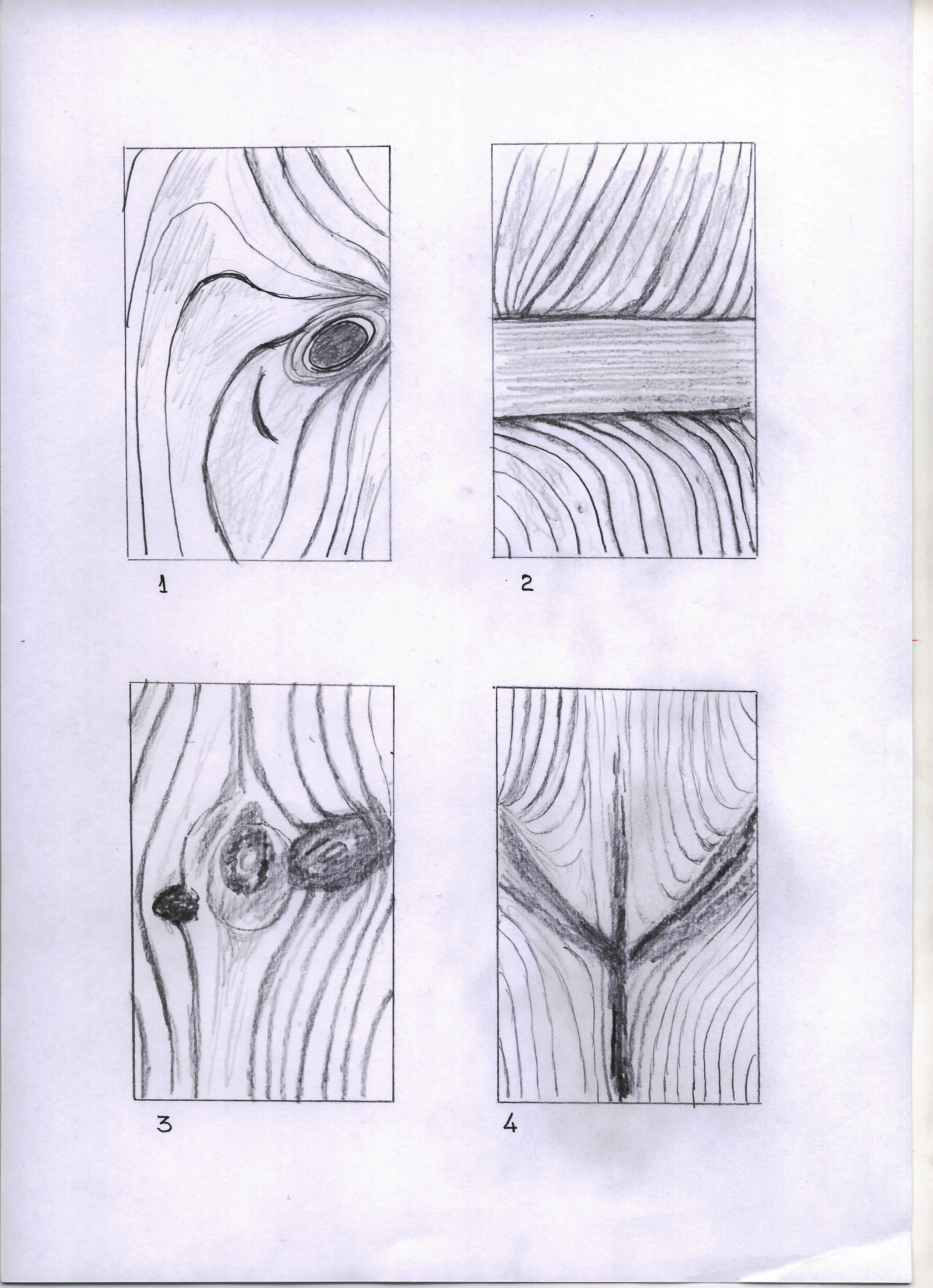

9.4.1 Сучки

Сучки - часть ветви, заключенная в древесине ствола. Сучки ухудшают внешний вид древесины, нарушают однородность и строение, а иногда и целостность, вызывают искривление волокон и годичных слоев, затрудняют механическую обработку.

Отрицательно сказываются на качестве лесоматериалов размеры сучков, их форма, положение в сортаменте, взаимное расположение, степень срастания с окружающей древесиной и т. д. Сучки, особенно ребровые, продольные, сшивные и групповые (рисунок 9.4), снижают прочность пиломатериалов и деталей при растяжении вдоль и изгибов. При поперечном скалывание сучки повышают прочность древесины.

Рисунок 9.4 – Сучки:

1 – ребровой сучек (сосна); 2 – сшивной сучек (ель); 3 – групповой сучек (сосна); 4 – разветвленный сучек (сосна)

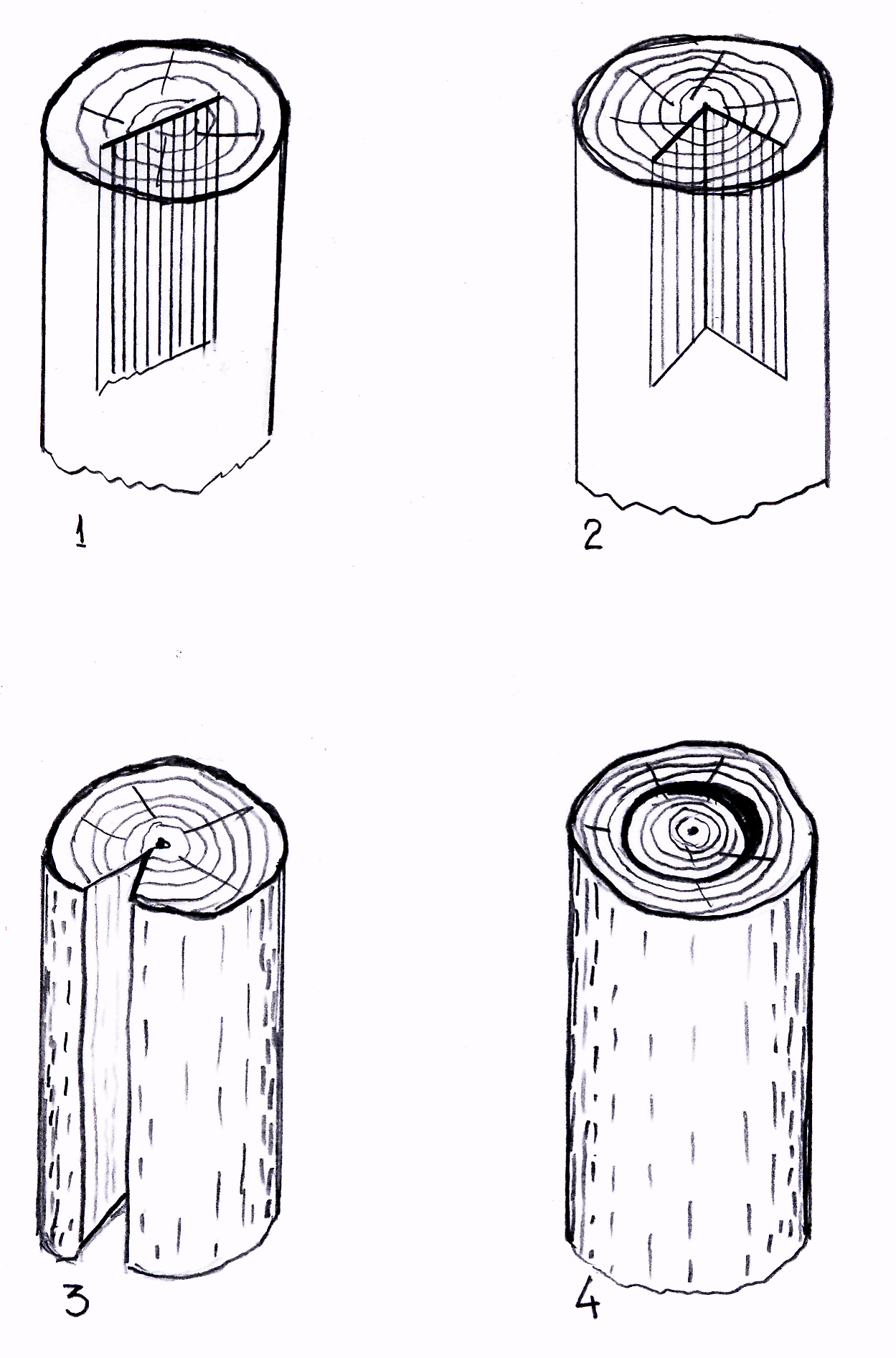

9.4.2 Трещины

Трещины – разрывы вдоль волокон. Трещины, особенно сквозные, нарушают целостность лесоматериалов и в некоторых случаях снижают их механическую прочность.

Метик (рисунок 9.5) – одна или несколько широких внутренних продольных трещин, идущих от комеля вверх, постепенно сужаясь. Если метик расположен по диаметру, он называется простым, если же трещины располагаются под углом – сложным. Различают согласный метик, когда трещина идет вдоль ствола в одной плоскости; несогласный метик, когда трещина идет винтообразно и на верхнем торце ствола направление иное, нежели на нижнем.

Рисунок 9.5 - Трещины: 1 – простая метиковая трещина; 2 – сложная метиковая трещина; 3 – морозобоина; 4 – отлуп

Морозобоина (рисунок 9.5) - наружная продольная трещина, более широкая на внешней части ствола. Морозобоина называется закрытой, если снаружи она заросла слоем древесины, и открытой, если трещина открыта.

Отлуп (рисунок 9.5) – внутренняя трещина, идущая по годовому слою и распространяющаяся на некотором протяжении вдоль ствола.

Все трещины нарушают целостность материала, снижают механическую прочность древесины и процент выхода качественных пиломатериалов и фанеры.