podyak

.pdfЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5

ИССЛЕДОВАНИЕ СХЕМ ВКЛЮЧЕНИЯ ОПЕРАЦИОННЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ

1. Цель работы

Закрепление теоретических знаний в области построения операционных усилителей (ОУ), их характеристик, параметров, а также экспериментальное исследование свойств типовых схем включения операционных усилителей и выполняемых ими функций.

Исследование амплитудных и частотных зависимостей в рассматриваемых схемах, сопоставление результатов анализа, расчета и эксперимента.

2. Описание исследуемых схем

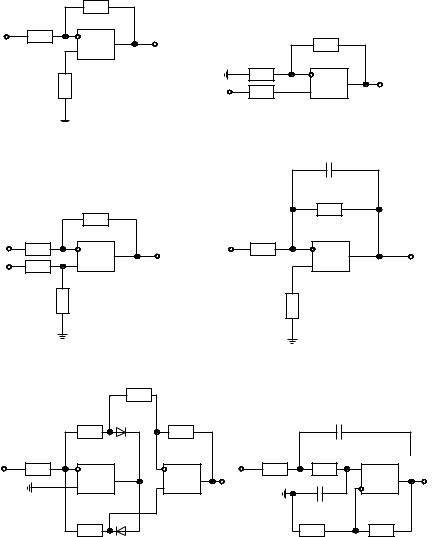

Предметом исследования являются простые схемы на базе ОУ, изображенные на рис. 1 – 6, используемые в задачах преобразования аналоговых сигналов.

Схема, приведенная на рис. 1, иллюстрирует вариант инвертирующего усилителя на ОУ. Входной сигнал здесь подается через резистор R1 на инвертирующий вход ОУ, а через резистор R2 замыкается цепь параллельной отрицательной обратной связи по выходному напряжению. В схемах на ОУ используется режим сильной обратной связи, когда петлевой коэффициент усиления много больше единицы. В этом случае коэффициент усиления зависит только от отношения резисторов в контуре обратной связи, т. е. KОС = –R2/R1, что позволяет использовать схему как звено масштабирования. Широкое применение схема находит в задачах суммирования аналоговых сигналов. Для этого подлежащие суммированию сигналы подаются на инвертирующий вход через индивидуальные резисторы, значения которых рассчитываются из заданного коэффициента передачи по соответствующему входу.

Резистор R3 выбирается из условия R3 = R1║R2, необходимого по условиям балансировки каскада и для уменьшения температурного дрейфа. При достаточно больших токах смещения изменением R3 можно выполнить балансировку каскада, для ОУ с небольшим входным током используются другие способы балансировки, а R3 иногда не включают.

140

Схема, приведенная на рис. 2, является неинвертирующим усилителем на ОУ. В отличие от инвертирующего каскада на ОУ здесь обратная связь по напряжению последовательного типа, при которой входное сопротивление увеличивается в 1 + bKд раз. Это дает возможность получить предельно высокое входное сопротивление, позволяющее усиливать сигналы от высокоомных источников сигнала. Коэффициент усиления неинвертирующего каскада также зависит от коэффициента

обратной связи KОС = 1/b, где b = R1/(R1 + R2).

Схема, приведенная на рис. 3, является дифференциальным усилителем на ОУ, так как усиливает разность входных сигналов. KОС = R2/R1, при R1 = R3, R2 = R4. Синфазные сигналы на входах, часто возникающие как наведенные сигналы помехи, в этой схеме подавляются, что оказывается очень полезным свойством в технике измерения слабых сигналов в условиях помех. Второе название этой схемы – измерительный каскад, когда оказывается важнее иметь небольшой коэффициент передачи синфазного сигнала, чем большой KОС. Для этой схемы предельное значение ослабления синфазного сигнала достигается за счет сильной обратной связи и характеризуется отношением Kд/Kсс, где Kд – дифференциальный коэффициент ОУ, а Kсс – коэффициент передачи синфазного сигнала ОУ. В справочниках по ОУ приводится вы-

шеуказанное отношение как Kосс [дБ] = 20 lg(Kд/Kсс) в децибелах. Ослабление синфазного сигнала зависит также от точности выполнения

равенств R1 = R2 и R3 = R4, поэтому допуск на резисторы в этой схеме должен быть предельно небольшим.

Схема, приведенная на рис. 4, называется интегрирующим усилителем. Эффект интегрирования достигается здесь включением в цепь обратной связи конденсатора С1. Резистор R2 замыкает цепь обратной связи по постоянному току с целью стабилизации режима и облегчения балансировки.

Коэффициент усиления схемы рассчитывается по формуле

KОС = –R2/R1[1/(1 + jωR1С1(1 + R2/R1)].

При ωС1R1(1 + R2/R1) >> 1 коэффициент усиления приобретает чисто комплексный, интегрирующий характер.

Схема, приведенная на рис. 5, является примером использования ОУ для решения нелинейной задачи – двухполупериодного высокоточного выпрямления напряжения переменного тока. Порог срабатывания

такого выпрямителя Uпор = 2Uvd/Kд + Uсм 0, где Uvd – порог отпирания диода, Kд – дифференциальный коэффициент усиления микрохемы

141

ОУ, а Uсм 0 – напряжение смещения микросхемы ОУ. Диоды в этой схеме включены в контур сильной отрицательной обратной связи, под действием которой даже при небольшом превышении входным напряжением Uпор открываются под действием выходного напряжения усилителя на ОУ1. Достоинством этой схемы является возможность выпрямления очень малых сигналов.

Схема, приведенная на рис. 6, является примером использования ОУ для построения активных фильтров. В данном случае это фильтр второго порядка для низких частот Саллена–Кея. Как правило, в таких фильтрах используется два контура обратной связи. Здесь один контур отрицательной обратной связи – с помощью цепи из резисторов R3, R4. Второй контур положительной обратной связи – с помощью цепи C1, R1, R2, C2, подключенной к неинвертирующему входу. Устойчивость работы фильтра обеспечивается стабильностью коэффициента усиления усилителя с отрицательной обратной связью. Если принять R1 = R2 = R и С1 = С2 = С, то ω = 1/RC и добротность Q = 1/(3 – K), где K = 1 + R4/R3, 2 < K < 3.

3. Расчетное задание

Выбрав в качестве ОУ микросхему типа К140УД6, проведите следующие расчеты.

1.Схема масштабирующего усилителя приведена на рис. 1. Выберите и рассчитайте значения элементов схемы для получения значений

KОС = –1, –5, –10. Оцените величину статической ошибки и значение верхней граничной частоты.

2.Схема дифференциального включения ОУ показана на рис. 3. Выберите и рассчитайте значения элементов схемы для получения

значений KОС = 2, 4, 8. Рассчитайте значения максимальных входных сигналов сигналов. Рассчитайте значения Kсс схемы для указанных значений KОС, не учитывая допуск на резисторы.

3.Интегрирующий усилитель приведен на рис. 4. Рассчитайте зна-

чения элементов схемы при KОС = 5, 10 и ωв = 200 рад/с.

4. Активный фильтр приведен на рис. 6. Выберите и рассчитайте значения элементов схемы при K = 2,7 и ωв = 1000 рад/с.

142

4. Программа эксперимента

Таблица исходных данных для экспериментов

Тема |

R1 |

R2 |

R3 |

R4 |

C1 |

Uвх1 |

Uвх2 |

Ек |

Еэ |

|

кОм |

|

нФ |

В |

В |

В |

В |

||

|

|

|

|||||||

4.1 |

12 |

51 |

12 |

|

|

|

|

|

|

4.2 |

12 |

51 |

12 |

|

|

|

|

|

|

4.3 |

15 |

15 |

15 |

15 |

|

2 sin 500 t |

|

+12 |

–12 |

4.4 |

12 |

51 |

12 |

|

15 |

|

|

||

|

|

|

|

|

|||||

4.5 |

12 |

12 |

|

|

|

0.05 sin 2π103 t |

0.2 sin 2π103 t |

|

|

4.6 |

15 |

15 |

10 |

15 |

1 |

|

|

|

|

4.1.Масштабирующий усилитель

1.Собрать схему, показанную на рис. 1, по таблице исходных данных. При закороченном входном зажиме измерить выходное напряжение.

2.Снять частотную характеристику в режиме малого сигнала. Снять частотную характеристику при максимальном входном напряжении. Зарисовать выходное напряжение на частоте f > fв.

4.2.Неинвертирующее включение ОУ

1. Собрать схему, приведенную на рис. 2, по таблице исходных данных. Снять частотную характеристику. При наличии входного сигнала измерить напряжения на инвертирующем входе и неинвертирующем.

4.3.Дифференциальное включение ОУ

1.Собрать схему, приведенную на рис. 3, по таблице исходных данных. Подать сигналы, указанные в таблице. Зарисовать форму выходного напряжения и измерить амплитудные значения.

2.Подать на входы синфазный сигнал и измерить Kсс.

4.4.Интегрирующий усилитель

1. Собрать схему, приведенную на рис. 4, по таблице. Измерить частотную характеристику в режиме малого сигнала.

143

|

R2 |

|

|

R1 |

|

|

|

Uвх |

Uвых |

|

R2 |

|

|

|

|

|

ОУ |

|

|

|

|

|

R1 |

R3 |

|

|

ОУ |

|

|

Uвх |

Uвых |

|

|

R3 |

|

|

|

|

|

Рис. 1 |

|

|

Рис. 2 |

|

|

Рис.2 |

C1

|

|

R2 |

|

|

|

|

R2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

Uвх1 |

R1 |

|

|

Uвх |

R1 |

|

Uвых |

|

|

|

|

Uвых |

|

|

|

|

|

ОУ |

|

|

|

|

ОУ |

Uвх2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

R3 |

R4 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

R3 |

|

|

|

|

. 3 |

|

|

|

|

Рис..4 4 |

|

|

Рис.3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

R2 |

|

|

|

|

|

|

R2 |

|

R2 |

|

|

|

|

|

V1 |

|

|

|

C1 |

|

|

|

|

|

|

|

||

|

R1 |

|

|

|

|

|

R2 |

Uвх |

|

|

|

|

Uвх |

R1 |

|

|

|

|

|

U |

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Uвых |

|

|

ОУ1 |

|

ОУ2 |

|

|

ОУ |

|

|

|

|

Uвых |

|

|

|

|

|

R2 |

V2 |

|

|

|

C2 |

|

|

|

|

|

|

R4 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

R3 |

|

|

|

Рис. 5 |

|

|

|

|

Рис. 6 |

|

|

Рис. 5 |

|

|

|

Рис. 6 |

|

144

4.5.Двухполупериодный выпрямитель

1.Собрать схему, приведенную на рис. 5, по данным таблицы. Подать на вход указанные в таблице напряжения. Зарисовать диаграммы напряжений на выходах ОУ и измерить амплитуды.

4.6. Активный фильтр

Собрать схему по таблице исходных данных. Снять частотную характеристику. Определить добротность и коэффициент передачи.

5.Контрольные вопросы

1.Из каких функциональных узлов состоит ОУ?

2.Какие параметры характеризуют ОУ?

3.Какие существуют типы частотных характеристик ОУ?

4.Что понимается под дифференциальным и синфазными коэффициентами ОУ?

5.В чем физический смысл параметра «максимальная скорость нарастания напряжения ОУ»?

6.Почему ОУ используют только с обратными связями ?

Л и т е р а т у р а

Подъяков Е.А., Орлик В.В., Брованов С.В. Электронные цепи и микросхе-

мотехника : учеб. пособие. Ч. 2. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2003.

7.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ИРЕКОМЕНДАЦИИ К ПРОВЕДЕНИЮ ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМА

1.Подготовка к проведению лабораторной работы (ЛР).

Этот этап работы включает в себя предварительное изучение теоретических основ работы исследуемых схем, изложенных в лекционном материале, и рекомендованной учебной литературы, а также проведение расчетных работ, приведенных в описании ЛР.

145

Для проверки готовности выполнения ЛР студенту предлагается перечень контрольных вопросов, ориентирующих студента на знание и понимание особенностей исследуемого объекта. По результатам опроса осуществляется допуск или недопуск к выполнению ЛР.

2. Проведение лабораторной работы.

Прежде чем приступить к выполнению ЛР, студенту необходимо ознакомиться с конструкцией лабораторного стенда, его техническими возможностями по сборке исследуемых схем, правилами пользования приборной базы, используемой при проведении экспериментальных исследований.

Следующим шагом в ходе выполнения ЛР является сборка исследуемой схемы на стенде без подключения источников питания и входного сигнала. Только убедившись в правильности сборки схемы, следует подключить к ней напряжение питания и приступить к выполнению исследования, состоящего из следующих этапов.

3. Измерение режима схемы по постоянному току.

Здесь объектом измерений являются межэлектродные напряжения UБЭ , UКЭ (для биполярного транзистора), UЗИ , UСИ (для полевого

транзистора). При этом, как правило, измеряются не сами разности потенциалов, а потенциал каждого электрода относительно общей точки схемы (земли). По результатам измерений делается вывод о сохранении или изменении статического режима схемы. В случае существенных отклонений от требуемого состояния покоя следует провести его коррекцию с помощью входящих в схему задающих напряжений или изменения значений элементов, определяющих состояние покоя транзистора (резисторы в цепях базы, эмиттеры, коллектор для БТ или резисторы в цепях стока, истока у ПТ).

4. |

Исследование хода амплитудной характеристики. |

|

|

Амплитудная |

характеристика, представляющая |

зависимость |

|

Uвых |

f Uвх , |

исследуется при неизменной частоте |

fвх входного |

сигнала гармонической формы, которая должна находиться в области средних частот, т. е. той области, где имеет место практическая независимость амплитуды выходного сигнала от его частоты. Эта область определяется посредством подачи сигнала от задающего генератора частоты (ЗГ), частота и напряжение которого может регулироваться в широких пределах. Начальная амплитуда сигнала выбирается такой величины, при которой визуально с помощью осциллографа наблюдается практическое совпадение форм входного и выходного сигналов.

146

Далее осуществляется «прогонка» частоты входного сигнала и отмечается область частот, в пределах которой амплитуда выходного сигнала остается неизменной. В этой области выбирается частота входного сигнала, на которой и снимается амплитудная зависимость.

При снятии амплитудной зависимости вначале регистрируется такое значение амплитуды входного сигнала UМ , при котором в явной

форме наблюдается замедление роста (ограничение) амплитуды выходного сигнала, обусловленное переходом рабочей точки или в режим насыщения, или в режим запирания. Затем уменьшаем амплитуду входного сигнала и при нескольких его значениях измеряем амплитуду выходного сигнала.

5. Исследование амплитудно-частотной характеристики (АЧХ). АЧХ представляет собой зависимость модуля коэффициента усиле-

ния от частоты входного гармонического сигнала при постоянном зна-

чении входного сигнала, т. е. K ( ) |

Uвых |

при U |

вх |

const . Исследова- |

|

||||

|

Uвх |

|

||

|

|

|

||

ние АЧХ рекомендуется проводить следующим образом. По результатам исследования амплитудной характеристики выбирается ампли-

туда входного сигнала, примерно равная 0,1Uвх max . Указанное усло-

вие означает режим «малого сигнала» при измерении частотной характеристики устройства. Измерив значение выходного сигнала в области средних частот, изменяем частоту входного сигнала вплоть до

значения, при котором выходное напряжение уменьшается в

2 раз, что соответствует значениям fв – верхней граничной частоте и fн – нижней граничной частоте. Изменяем частоту входного сигнала вблизи значений fв , fн , получаем новые отсчетные значения Uвых . По совокупности всех измеренных значений Uвых (следовательно, и K ( ) )

2 раз, что соответствует значениям fв – верхней граничной частоте и fн – нижней граничной частоте. Изменяем частоту входного сигнала вблизи значений fв , fн , получаем новые отсчетные значения Uвых . По совокупности всех измеренных значений Uвых (следовательно, и K ( ) )

и строится АЧХ усилителя. 6. Оформление отчета.

Отчет о выполненной ЛР должен включать:

•титульный лист;

•рисунки схем, исследуемых в ЛР;

•результаты расчета домашнего задания;

•результаты экспериментального исследования, отраженные в таблицах и графических построениях;

•выводы по результатам выполнения ЛР.

147

7. Защита лабораторной работы.

Защита ЛР проходит в форме собеседования преподавателя со студентом по результатам проведенной ЛР. Предметом собеседования являются теоретические аспекты работы исследуемой схемы, знание физических основ ее работы, назначения ее элементов, методы нахождения функций схемы, объяснения результатов эксперимента и др. Перед защитой студенту рекомендуется внимательно отнестись к перечню контрольных вопросов, найти в учебной литературе ответы на них в ходе предварительной подготовки к защите.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1.Алексеев и др. Усилительные устройства. Сборник задач и упражнений : учеб. пособие для вузов. – М.: Радио и связь, 1986. – 160 с.

2.Баскаков С.И. Радиотехнические цепи и сигналы : учебник. – М.:

Высш. шк., 1983.

3.Быстров Ю. А., Мироненко И.Г. Электронные цепи и устройства : учеб. пособие для электротехн. и энергетич. вузов. – М.: Высш. шк., 1989.

4.Гольдин О.Е. Задачник по теории электрических цепей : учеб. пособие для радиотехнических специальностей вузов и электротехнических институтов связи. – М.: Высш. шк., 1969.

5.Расчет и проектирование импульсных устройств / под ред. Л.М. Гольденберга : учеб. пособие для вузов. М.: Cвязь, 1971.

6.Гусев В.Г., Гусев Ю.М. Электроника : учеб. пособие для приборостроит. специальностей вузов. 2-е изд. – М.: Высш. школа, 1991. – 622 с.

7.Гутников В.С. Интегральная электроника в измерительных устройствах. – Л.: Энергоатомиздат, 1988. – 304 с.

8.Изъюрова Г.И. Расчет электронных схем. Примеры и задачи. – М.:

Высш. шк., 1987.

9.Подъяков Е.А., Орлик В.В., Брованов С.В. Электронные цепи и микро-

схемотехника: учеб. пособие. Ч. 2. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2003.

10.Степаненко И.П. Основы теории транзисторов и транзисторных схем. – М.: Энергия, 1973.

11.Сигорский И.П., Петренко А.И. Основы теории электронных схем. – Киев: Вища школа, 1971.

12.Шило В.Л. Линейные интегральные схемы в радиоэлектронной аппаратуре. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Сов. радио, 1979.

13.Кучумов А.И. Электроника и схемотехника : учеб. пособие. – М.: Полис АРВ, 2004.

148

ОГЛАВЛЕНИЕ |

|

Предисловие ............................................................................................................ |

3 |

1. Частотные и временные зависимости в простых R, C, L-цепях............... |

5 |

1.1. Сигналы в электронной цепи и их описание ........................................... |

5 |

1.2. Представление периодических сигналов тригонометрическим |

|

рядом Фурье............................................................................................... |

6 |

1.3. Спектральное представление непериодических сигналов ..................... |

8 |

1.4. Представление сигналов в операторной форме..................................... |

10 |

1.5. Функции электронной цепи. Комплексный и операторный |

|

коэффициенты передачи......................................................................... |

14 |

1.6. Упражнения к разделу 1 .......................................................................... |

20 |

1.7. Задачи к разделу 1 .................................................................................... |

21 |

2. Усилители с емкостной связью на биполярных транзисторах .............. |

28 |

2.1. Основные показатели усилителя ............................................................ |

28 |

2.2. Три основные схемы включения биполярного транзистора |

|

в усилителях............................................................................................. |

29 |

2.2.1. Статические характеристики и параметры БТ, включенного |

|

по схеме ОЭ........................................................................................ |

30 |

2.2.2. Статические характеристики и параметры биполярного |

|

транзистора, включенного по схеме ОБ .......................................... |

32 |

2.2.3. Частотно-зависимые параметры биполярного транзистора........... |

33 |

2.3. Статический режим работы транзисторного усилителя ....................... |

34 |

2.4. Усилительный каскад по схеме ОЭ ........................................................ |

37 |

2.4.1. Расчетные соотношения в схеме ОЭ. Частотные зависимости |

|

параметров усилителя ....................................................................... |

39 |

2.4.2. Малосигнальные параметры усилителя ........................................... |

40 |

2.5. Усилитель по схеме ОБ............................................................................ |

44 |

2.5.1. Значения постоянных токов и потенциалов в схеме ...................... |

45 |

2.5.2. Малосигнальные параметры усилителя ........................................... |

45 |

149