podyak

.pdf

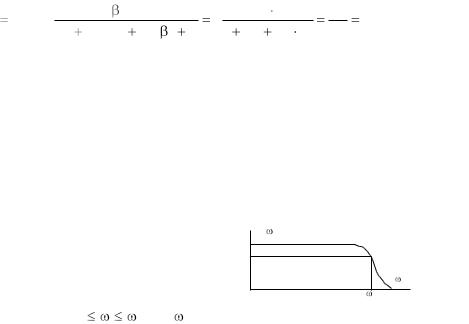

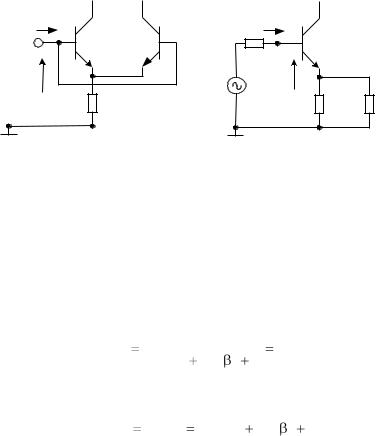

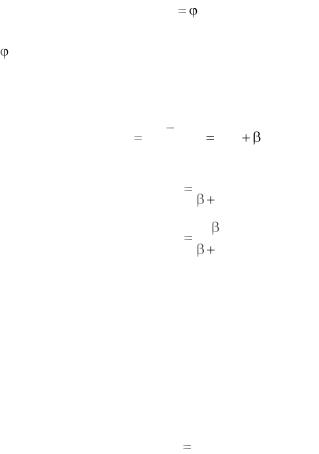

Пример 3.2. В приведенной на рис. 3.19 схеме двухкаскадного усилителя используются транзисторы c параметрами:

|

|

|

|

|

|

ЕС |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

VT1 – I0 = 9 мА, Uотс = 3 В; VT2 – 0 = |

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

R2 |

|

|

|

|

R5 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

= 20, UБЭ = 0.6 В, h11(ОЭ) = 500 Ом. Счи- |

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

VT1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

VT2 |

|

тать транзисторы идеальными источни- |

|||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ками тока. |

|

|

|

|

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

С1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

R3 |

|

R |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Значения элементов схемы: ЕС = 15 В, |

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

U |

|

С1 = С2 = , R1 = 100 кОм, R2 = 3 кОм, |

|||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

6 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

RГ R1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

BЫХ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

С2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

R3 = 500 Ом, R4 = 1.5 кОм, R5 = 100 Ом, |

|||||||||||||||

|

|

|

|

ЕГ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

R4 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

R6 = 1 кОм. |

|

|

|

|

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Рассчитать рабочие токи транзисто- |

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ров и коэффициент усиления схемы. |

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

Рис. 3.19 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1. Из уравнения передаточной сток- |

||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

затворной характеристики после под- |

||||||||

становки UЭИ = –IСА(R3 + R4) находим ток стока: |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

ICА |

|

|

I0 |

1 |

|

|

|

|

UЗИ |

|

2 |

|

|

|

ICA (0.5 |

1.5) |

|

2 |

|||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

= |

9 1 |

|

|

|

|

|

|

; ICA = 1 мА. |

||||||||||||

|

|

|

Uотс |

|

|

|

3 |

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||

|

|

2. Находим ток базы транзистора VT2: |

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

IБА |

|

|

|

|

ICAR2 |

UБЭ |

|

1 3 |

1 0.6 |

2.4 |

0.46 мА . |

||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

R2 |

( 0 |

|

1)R5 3 |

21 0.1 |

5.1 |

||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||

4. |

Рассчитываем ток коллектора IКA = 0IБА = 20 0.46 = 9.2 мА. |

5. Находим крутизну характеристики транзистора VT1: |

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

||

|

S |

|

|

|

IСАI0 |

1 9 2 мА/В. |

|||||||||||

|

|

Uотс |

|

|

3 |

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|||||||||||||

6. |

Находим коэффициент усиления ненагруженного усилителя на |

||||||||||||||||

VT1: |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

K1( ХХ ) |

|

|

|

SR2 |

|

|

|

|

2 3 |

3 . |

|||||

|

|

|

|

1 SR3 |

1 |

2 0.5 |

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

90

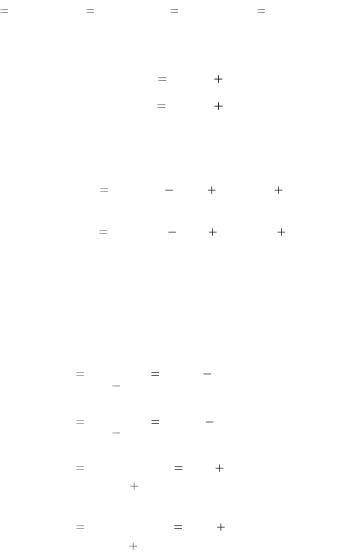

7. Находим коэффициент усиления всего усилителя: |

|

|

|||||||||

K |

K1( ХХ ) R |

|

0 R6 |

|

|

3 3 |

20 1 |

60 |

10.7 . |

||

h |

|

R ( |

0 |

1) |

0.5 |

0.1 21 |

5.6 |

||||

|

2 |

11(ОЭ) |

5 |

|

|

|

|

|

|

||

Примечание. Полученные значения величин элементов схем уточняются |

|||||||||||

в соответствии с приведенными в справочных материалах. |

|

|

|||||||||

|

4. УСИЛИТЕЛИ ПОСТОЯННОГО ТОКА |

||||||||||

|

|

|

[1, 2, 5, 7, 8, 9, 11, 12] |

|

|

||||||

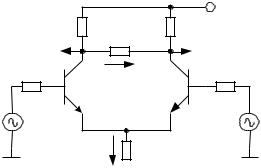

Усилители постоянного тока (УПТ) применяются для усиления |

|||||||||||

сигналов, частота которых или равна нулю, или настолько мала, что |

|||||||||||

невозможно использовать для связи с нагрузкой емкостные и индук- |

|||||||||||

тивные элементы. Связь между эле- |

|

К ( |

) |

|

|

||||||

ментами внутри усилителя и выход- |

|

|

|

||||||||

|

К0 |

|

|

|

|||||||

ной цепи с нагрузкой обязательно |

0.7К 0 |

|

|

|

|||||||

должна быть непосредственной (галь- |

|

|

|

|

|

||||||

ванической), а АЧХ, |

изображенная |

|

|

|

|

|

|||||

на рис. 4.1, практически равномерна |

|

|

|

|

в |

||||||

|

|

|

|

|

|||||||

в полосе частот K0 |

|

|

в, где |

в – |

|

|

Рис. 4.1 |

|

|||

верхняя граничная частота. Непо- |

|

|

|

|

|

||||||

средственная связь в усилителе приводит к дополнительной постоян- |

|||||||||||

ной составляющей в выходном сигнале, обусловленной статическим |

|||||||||||

режимом работы активных элементов, которую необходимо компенси- |

|||||||||||

ровать до необходимого уровня. |

|

|

|

|

|

|

|||||

Большое влияние на качественные показатели УПТ оказывают не- |

|||||||||||

стабильности питающих напряжений, изменение значений элементов |

|||||||||||

схемы под влиянием изменений параметров окружающей среды, ста- |

|||||||||||

рение элементов. Это вызывает дрейф выходного напряжения – мед- |

|||||||||||

ленное самопроизвольное изменение выходного сигнала при отсутст- |

|||||||||||

вии сигнала на входе усилителя. |

|

|

|

|

|

|

|||||

Оптимальное решение вопросов межэлементной связи в УПТ, ста- |

|||||||||||

билизации его статического состояния является одной из главных за- |

|||||||||||

дач при его построении. Пример такого решения иллюстрирует схема |

|||||||||||

дифференциального усилителя постоянного тока. |

|

|

|||||||||

91

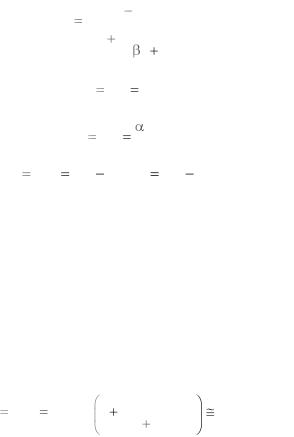

4.1. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ

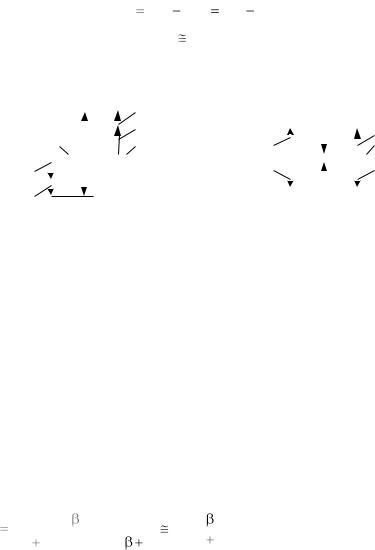

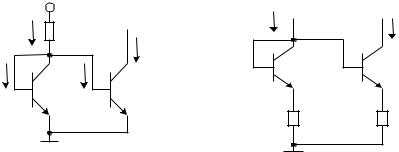

Дифференциальный усилитель (ДУ) (рис. 4.2) представляет схему, состоящую из двух симметричных усилителей, образующих мостовую схему и имеющих раздельные входы и выходы. Элементами моста являются транзисторы VT1,VT2 и резисторы RК1, RК2. Питание ДУ осуществляется в общем случае от разнополярных источников Еп1, Еп2, что позволяет создавать необходимые уровни напряжений на элементах схемы как положительной, так и отрицательной полярности. Нагрузка может быть включена между коллекторами транзисторов (симметричный выход) или подключена к одному из коллекторов относительно общей точки схемы (несимметричный выход). Эмиттеры транзисторов объединены в их общей точке и подключены через резистор RЭ к источнику Еп2. Величиной резистора RЭ задается суммарный ток I0, протекающий в эмиттерах транзисторов, симметрично распределяющийся между транзисторами. Режим работы источника Еп2 стараются сделать возможно более близким к режиму работы источника тока.

|

RК1 |

RК2 |

ЕП1 |

|

|

||

|

|

|

|

UBЫХ1+UК1 |

|

RН UBЫХ2+UК2 |

|

|

|

||

RГ1 |

UBЫХ |

|

RГ2 |

|

VT1 |

VT2 |

|

ЕГ1 |

|

|

ЕГ2 |

|

I0 |

RЭ |

|

|

|

|

|

-ЕП2

-ЕП2

Рис. 4.2

Легко убедиться, что само построение ДУ способствует решению ранее поставленных вопросов.

1.Компенсировать начальное коллекторное напряжение на нагрузке при симметричном выходе.

2.Уменьшить влияние колебаний напряжений источников питания и других факторов на параметры статического режима, поскольку

всимметричной схеме вызываемые ими изменения одинаково отра-

92

зятся на значениях потенциалов коллекторов транзисторов и, следовательно, не отразятся на величине полезной составляющей выходного сигнала.

4.1.1. СТАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УСИЛИТЕЛЯ

Исходный статический режим ДУ зависит от параметров транзисторов, значений питающих напряжений и в условиях полной симметрии схемы характеризуется следующими соотношениями:

I0 |

|

Еп2 |

UБЭ |

|

|

, |

(4.1) |

|||||

RЭ |

|

|

|

RГ |

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

2( |

0 |

|

1) |

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|||||||

IЭ1 |

|

IЭ2 |

|

|

I0 |

|

, |

|

|

(4.2) |

||

|

2 |

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

IК1 |

IК2 |

|

|

0 I0 |

, |

|

(4.3) |

|||||

2 |

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

UК1 UК2 Еп1 |

|

IК1RК1 |

Eп1 IК2RК2 |

(4.4) |

||||||||

и должен удовлетворять всем ранее приведенным требованиям к положению рабочей точки на характеристиках транзистора.

4.1.2. МАЛОСИГНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УСИЛИТЕЛЯ

а) Входное сопротивление для дифференциального сигнала Под дифференциальным сигналом ДУ понимается разность потен-

циалов, действующая между входами усилителя. Положим для простоты ЕГ2 = 0 и составим расчетную для определения входного сопротивления Rвх(д) (рис. 4.3), из которой получим:

Rвх(д) |

Uвх |

Rвх(ОЭ) |

1 |

RЭ |

2Rвх(ОЭ) . |

(4.5) |

|

Iвх |

RЭ Rвх(ОБ) |

||||||

|

|

|

|

|

93

IBХ |

IBХ |

|

|

VT1 VT2 |

|

VT1 |

|

|

RГ |

|

|

UBХ(C) |

UBХ |

RВХ(ОБ) |

|

RЭ |

|||

ЕГ |

RЭ |

||

|

|

Рис. 4.3 Рис. 4.4

б) Входное сопротивление для синфазного сигнала Синфазный сигнал в ДУ – это сигнал, одновременно действующий

на входах первого и второго транзисторов (рис. 4.4). Подобная ситуация возникает, например, когда во входных сигналах присутствуют одинаковые по величине и фазе начальные уровни, обусловленные особенностями источников входных сигналов.

Как видно из рисунка, базовые переходы для синфазного сигнала соединены параллельно, входной ток равен сумме базовых токов, каждый из которых в симметричной схеме равен

I |

Б |

|

|

|

Uвх |

|

|

Iвх |

. |

(4.6) |

||

Rвх(ОЭ) |

|

RЭ ( 0 |

1) |

|

||||||||

|

|

|

|

2 |

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

||||||

Отсюда следует: |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Rвх(С) |

Uвх(С) |

|

Rвх(ОЭ) |

RЭ ( |

0 1) . |

(4.7) |

||||||

|

Iвх |

|

|

2 |

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

Соотношение (4.7) показывает, что входное сопротивление для синфазного сигнала зависит от сопротивления RЭ и может существенно его превосходить.

в) Дифференциальный и синфазный коэффициенты усиления В общем случае на входах ДУ действуют сигналы от двух источни-

ков ЕГ1 и ЕГ2. В выходной цепи каждого из транзисторов выделяется полезный сигнал Uвых1, Uвых2, а между коллекторами транзисторов – разность напряжений Uвых = (Uвых2 – Uвых1). Каждый из выходных сиг-

94

налов зависит от значения коэффициента передачи по соответствующему входу, который назовем частным коэффициентом усиления:

K |

Uвых1 |

, K |

Uвых1 , K |

|

Uвых2 |

, K |

|

Uвых2 . |

||||

11 |

ЕГ1 |

12 |

ЕГ2 |

|

21 |

|

ЕГ1 |

|

22 |

|

ЕГ 2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

Введенные коэффициенты позволяют выразить выходные напряжения в виде

Uвых1 |

K11ЕГ1 |

K12ЕГ2 ; |

(4.8) |

Uвых2 |

K21ЕГ1 |

K22ЕГ2 . |

(4.9) |

(Необходимо иметь в виду, что знаки K11, K22 отрицательны, а K12, K21 положительны.) Удобно выражения (4.8), (4.9) преобразовать и записать:

U |

|

K |

|

Е |

Е |

K |

|

Е |

Е |

1 |

|

; |

(4.10) |

||

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

|

вых1 |

|

д1 |

Г1 |

Г2 |

|

С1 |

Г1 |

Г2 |

2 |

|

|

|

|

U |

|

|

K |

|

Е |

Е |

K |

|

Е |

Е |

|

1 |

. |

(4.11) |

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

|

вых2 |

|

д2 |

Г2 |

Г1 |

|

С 2 |

Г1 |

Г2 |

2 |

|

|

|||

Из приведенных уравнений следует, что в выходных напряжениях ДУ присутствуют составляющая, пропорциональная разности входных сигналов, и составляющая, пропорциональная полусумме входных сигналов. Соответствующие коэффициенты пропорциональности называются дифференциальным и синфазным коэффициентами усиления. Сопоставляя выражения (4.8), (4.10) и (4.9), (4.10), найдем:

Kд1 |

|

|

|

Uвых1 |

|

|

1 |

|

K11 |

K12 |

при ЕГ1 = –ЕГ2; |

(4.12) |

|

|

ЕГ1 |

ЕГ2 |

2 |

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

Kд 2 |

|

|

|

Uвых2 |

|

|

1 |

|

K22 |

K21 |

при ЕГ1 = –ЕГ2; |

(4.13) |

|

|

ЕГ1 |

ЕГ2 |

2 |

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

KС1 |

|

|

|

Uвых1 |

|

|

|

K11 |

K12 |

при ЕГ1 = ЕГ2; |

(4.14) |

||

1 |

|

Е |

|

Е |

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

2 |

|

Г1 |

|

Г2 |

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

KС 2 |

|

|

|

Uвых2 |

|

|

|

K22 |

K21 |

при ЕГ1 = ЕГ2. |

(4.15) |

||

1 |

|

Е |

|

Е |

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

2 |

|

Г1 |

|

Г2 |

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

95

Если нагрузка включена между коллекторами транзисторов, то здесь дифференциальный коэффициент усиления будет определяться разностью

Kд Kд1 |

Kд2 K11 K12 |

(4.16) |

при условии равенства K11 = K22 |

K21 = K12. |

|

Получение дифференциальной и синфазной составляющих в выходном напряжении и связь их с частными коэффициентами усиления иллюстрируется потенциальными диаграммами рис. 4.4, 4.5.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ЕГ1К21 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ЕГ2К22 |

ЕГ2К12 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ЕГ1К21 |

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

UК01 |

|

|

|

|

|

|

|

UК02 |

|

|

|

UК01 |

UК02 |

|

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ЕГ1К11 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ЕГ2К22 |

||

|

ЕГ1К11 |

|

|

|

|

|

UBЫХ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||

ЕГ2К12 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

UBЫХ(С) |

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Рис. 4.4 Рис. 4.5

Диаграммы рис. 4.4 построены для режима, когда входной синфазный сигнал отсутствует, а входные сигналы ЕГ1, ЕГ2 одинаковы по величине и противоположны по фазе. В этом случае в выходном напряжении присутствует только дифференциальная составляющая.

Если же на входы усилителя подать одинаковые по величине и фазе сигналы, то потенциалы коллекторов изменятся на одну и ту же величину, определяемую разницей частных коэффициентов K11, K12 и K22, K21 (рис. 4.5). Среднее значение выходных напряжений Uвых1, Uвых2 и представляет собой выходной синфазный сигнал.

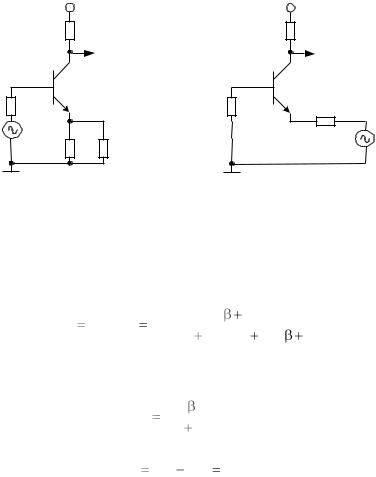

Для расчета частных коэффициентов усиления полностью симметричного усилителя воспользуемся расчетными схемами рис. 4.6 (для расчета K11) и рис. 4.7 (для расчета K12).

Схема рис. 4.6 представляет усилитель типа ОЭ с отрицательной обратной связью по току, создаваемой посредством параллельного соединения сопротивлений RЭ и Rвх(ОБ). Коэффициент усиления этой схемы

K11 |

|

|

|

RК |

|

|

RК |

при RЭ >> Rвх(ОЭ). (4.17) |

R |

(R |

|

R |

)( 1) 2(RГ Rвх(ОЭ) ) |

||||

|

||||||||

|

Г |

Э |

|

вх(ОБ) |

|

|

|

|

96

|

ЕП |

|

ЕП |

|

RК |

|

RК |

|

ЕГ1К11 |

ЕГ2К12 |

|

|

|

|

|

|

|

|

VT1 |

RГ |

VT1 |

RГ |

RВЫХ(ОС) |

|

|||

ЕГ1 |

RЭ |

RВХ(ОБ) |

|

|

|

|

|

ЕГ2КОС

Рис. 4.6 |

Рис. 4.7 |

Расчетная схема рис. 4.7 учитывает, что входной сигнал ЕГ2 поступает в управляющую цепь транзистора VT1, включенного по схеме ОБ, с некоторым ослаблением, поскольку коэффициент передачи эмиттерного повторителя на транзисторе VT2 меньше единицы. Отсюда следует:

|

|

( |

1)RЭ |

(4.18) |

|

K12 KЭП K11 K11 |

|

|

|

. |

|

R |

R |

R ( 1) |

|||

|

Г |

вх(ОЭ) Э |

|

||

Полагая K11 = K22, K12 = K21, получим выражения для полных значений дифференциального и синфазного коэффициентов усиления:

|

Kд |

|

|

RК |

|

; |

|

(4.19) |

|

|

RГ |

|

|

|

|||

|

|

|

Rвх(ОЭ) |

|

||||

K |

С |

K |

K |

RК |

. |

(4.20) |

||

|

||||||||

|

11 |

12 |

2RЭ |

|

||||

|

|

|

|

|

|

|||

Из (4.20) следует, что для уменьшения коэффициента усиления синфазного сигнала следует иметь возможно большее значение сопротивления RЭ, задающее рабочий ток в коллекторных цепях транзисторов ДУ. Дополнительное требование – здесь рабочий ток должен обладать высокой стабильностью. Эта задача решается с помощью специальных устройств – источников стабильного тока.

97

4.2. ИСТОЧНИКИ СТАБИЛЬНОГО ТОКА

Простой вариант источника стабильного тока на основе транзистора в диодном включении показан на рис. 4.8. Здесь напряжение UБЭ, зависящее от значений напряжения источника Еп и резистора R1, одинаково для обоих транзисторов и определяется формулой

U |

БЭ |

T |

ln |

IЭ |

, |

(4.21) |

|

IЭ0 |

|||||||

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

где Т – температурный потенциал, IЭ0 – обратный тепловой ток эмиттерного перехода, зависящий от площади эмиттера. При равенстве обратных токов IБ1 = IБ2 = IБ первого и второго транзисторов можно записать:

I1 |

Еп UБЭ |

|

2IБ |

IБ ; |

(4.22) |

||||

R1 |

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

IБ |

|

I1 |

|

|

; |

|

(4.23) |

|

|

|

|

2 |

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

I2 |

|

|

I1 |

|

. |

|

(4.24) |

|

|

|

|

2 |

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Если принять ток I1 за эталонный, то отраженный ток I2 достаточно мало от него отличается. Схемы, подобные этой и выполняющие функцию линейного высокоточного преобразования задающего тока в выходной, получили название «зеркала тока».

Распространенный вариант источника стабильного тока (рис. 4.9) позволяет управлять соотношением эталонного тока I1 и зеркального тока I2. Пренебрегая незначительной разницей в напряжениях UБЭ1, UБЭ2, а также током IБ2, получим из равенства I1R1 = I2R2 выражение для тока зеркала:

I |

|

I |

R1 |

. |

(4.25) |

|

|

||||

|

2 |

1 R |

|

||

|

|

|

2 |

|

|

98

|

ЕП |

|

|

|

|

R1 |

I 1 |

|

I 2 |

|

I1 |

|

|

|

|

I2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

IB1 |

IB2 |

|

VT1 |

VT2 |

|

|

|

|

VT1 |

VT2 |

|

|

|

R 1 |

R 2 |

|

|

|

Рис. 4.8 |

Рис. 4.9 |

Заметим, что задача отражения тока в схеме рис. 4.9 может быть решена и в условиях, когда R1, R2 = 0. Необходимый коэффициент отражения тока достигается здесь за счет разницы в площадях эмиттеров транзисторов VT1, VT2.

4.3.УПРАЖНЕНИЯ К РАЗДЕЛУ 4

1.Какие требования предъявляются к усилителям постоянного

тока?

2.Какие факторы влияют на стабильность работы УПТ?

3.Поясните понятие дрейфа выходного напряжения УПТ и причины, вызывающие его.

4.Поясните работу ДУ и назначение элементов его схемы.

5.Покажите контуры протекания постоянных и переменных токов

вДУ.

6.Дайте определение дифференциального и синфазного коэффициентов усиления.

7.Поясните построение расчетных схем для анализа частных коэффициентов ДУ.

8.Выведите формулы для расчета Kд, KС, K11, K12.

9.Какую роль играет источник стабильного тока в работе УПТ? 10. Поясните принцип работы источников стабильного тока, изо-

браженных на рис. 4.8, 4.9.

11. Какие свойства транзистора используются в источниках стабильного тока?

99