книги из ГПНТБ / Электрометаллургия стали и ферросплавов учебное пособие

..pdfВеличина потенциала ионизации определяется энергетическим уровнем «выбиваемого» электрона. В табл. 2 приведены минималь ные значения потенциала ионизации газов и паров некоторых эле ментов. Это данные свидетельствуют о том, что потенциал иониза ции изменяется в соответствии с Периодическим законом элементов. Легче всего ионизируются пары тяжелых щелочных металлов, труд нее всего — легкие инертные газы.

|

|

|

|

|

|

Таблица 2 |

|

МИНИМАЛЬНЫЕ ПОТЕНЦИАЛЫ |

ИОНИЗАЦИИ |

|

|||

|

И |

ВОЗБУЖДЕНИЯ НЕКОТОРЫХ |

ЭЛЕМЕНТОВ |

|

||

|

|

Группа |

Порядко |

|

НаименьшнИ |

|

|

|

Атомная |

потени(нал, В |

|||

|

Элемент |

в Перио- |

вый |

|

|

|

|

днческой |

номер |

масса |

ионнза- |

возбуж |

|

|

|

системе |

элемента |

|

||

|

|

|

|

|

цнн |

дения |

Цезии |

(С е)...................................... |

1 |

55 |

132,9 |

3,89 |

1.4 |

Калий (К) .................................. |

1 |

19 |

39,1 |

4,34 |

1,6 |

|

Натрий (Na) ............................. |

1 |

11 |

22,9 |

5,14 |

2,1 |

|

Литий (Li) .................................. |

1 |

3 |

6,9 |

5,39 |

1,8 |

|

Кальций (Са) ............................. |

2 |

20 |

40,0 |

6,11 |

2,7 |

|

Магний (Mg) ............................. |

2 |

12 |

24,3 |

7,61 |

||

Алюминий (А1) ......................... |

3 |

13 |

26,9 |

5,98 |

— |

|

Цирконий (Zr) ......................... |

4 |

40 |

91,2 |

6,92 |

— |

|

Титан |

(Ti) .................................. |

4 |

22 |

47,9 |

6,81 |

— |

Кремний (Si) ............................. |

4 |

14 |

28,1 |

7,94 |

— |

|

Углерод ( С ) .................................. |

4 |

6 |

12,0 |

11,26 |

--. |

|

Ванадий (V) .............................. |

5 |

23 |

50,9 |

6,75 |

— |

|

Молибден (Мо) ......................... |

6 |

42 |

95,9 |

7,35 |

— |

|

Хром ( С г ) ...................................... |

6 |

24 |

52,0 |

6,74 |

— |

|

Марганец (Мп) ......................... |

7 |

25 |

54,9 |

7,40 |

— |

|

Железо ( F e ) .................................. |

8 |

26 |

55,8 |

7,83 |

— |

|

Водород (НЦ ............................. |

1 |

1 |

1,0 |

13,59 |

10,2 |

|

Водород (Н,) .............................. |

— |

— |

— |

15,40 |

7,0 |

|

Азот (N) ...................................... |

5 |

7 |

14,0 |

14,53 |

6,3 |

|

Азот ( N „ ) ...................................... |

— |

— |

— |

15,80 |

- ------ |

|

Кислород ( О ,) ............................. |

6 |

8 |

16,0 |

13,61 |

7,9 |

|

Кислород ( О .,) ............................. |

— |

— |

— |

12,50 |

— |

|

Криптон (Кг) .............................. |

0 |

36 |

83,8 |

14,0 |

10,0 |

|

Аргон |

(Аг) .................................. |

0 |

18 |

39,9 |

15,76 |

— |

Неон |

(Ne) .................................. |

0 |

10 |

20,2 |

21,56 |

16,6 |

Гелий |

(Не) .................................. |

0 |

2 |

4,0 |

24,58 |

19,7 |

Для удаления второго электрона у однократно заряженного иона требуется очень большая затрата энергии. Так, чтобы оторвать самый внешний электрон, например, от атома лития,'нужно затратить энергию, равную 5,39 эВ. Энергия связи с ядром двух следующих электронов составляет 75,6 и 122,4 эВ соответственно. У атомов элементов, обычно присутствующих в печной дуге, эта энергия еще больше. Поэтому в печной дуге происходит, как правило, лишь однократная ионизация.

31

Значительно меньшей затраты энергии требует перемещение электронов на более высокие энергетические уровни. Поэтому при столкновении частиц более вероятно не удаление электронов, а пе реход их па другие орбиты, т. е. возбуждение нейтральных частиц. Если возбуждение будет достаточно устойчивым, а столкновения достаточно частыми, то следующее соударение возбужденной ча стицы с электроном может перевести ее в ионизированное состояние при меньшей затрате энергии. В дуговом разряде такая ступенчатая ионизация имеет очень большое значение.

Образовавшиеся в результате ионизации вторичные электроны и ионы могут в свою очередь ионизировать нейтральные частицы, если к моменту соударения с ними приобретут достаточный запас кинетической энергии. При одинаковой величине заряда масса иона минимум в 2000 раз больше массы.электрона. Поэтому до столкнове ния ноны успевают приобрести в электрическом поле значительно меньше кинетической энергии, и их участие в процессе ионизации невелико. Основная работа по ионизации осуществляется эмиттированиыми электронами непосредственно и через образованные ими вторичные свободные электроны.

Одновременно с ионизацией в газовом промежутке происходит процесс деионизации. В основном деионизация осуществляется в результате рекомбинации, т. е. нейтрализации противоположных зарядов частиц при их столкновении. Рекомбинация может проис ходить либо между электронами и положительными ионами, либо между ионами с разноименными зарядами. При рекомбинации электрона и иона выделяется энергия, равная энергии ионизации. Так как в результате их столкновения скорость образовавшейся нейтральной частицы практически равна скорости иона, то выделяю щаяся энергия превращается в энергию излучения, длина волны которого соответствует величине этой энергии

Л,- = |

e0Ui — h v |

— hc/X. |

(8) |

Здесь v |

— частота |

излучения; |

|

X — длина волны излучения; |

|

||

с — скорость |

света; |

|

|

h ■— постоянная Планка. |

|

||

Выделяющаяся при рекомбинации столкнувшихся ионов энергия может вызвать изменение кинетической энергии частиц, т. е. пойти на увеличение температуры газа. Оба вида рекомбинации быстро увеличиваются при понижении температуры.

Деионизация газа может происходить также в результате диффу зии заряженных частиц из объема дугового разряда. Диффузия за границы разрядного объема вызывается тепловым движением или появлением неравномерностей распределения зарядов. Так как большей подвижностью обладают электроны, то они чаще выхо дят за границы дуги. Но при этом они увлекают за собой положитель ные ионы, и из объема дуги уходят одновременно заряды обоих знаков. Поэтому в установившихся условиях процессы ионизации

32

участок катода сильно разогревается. Приносимая ионами энергия расходуется на тепловые потери, испарение материала катода, эндотермические реакции и поддержание термоэлектронной эмиссии. Нейтрализуясь на поверхности катода и оседая на нем, положитель ные ионы наращивают его, в результате чего торец катода приобре

тает форму конуса.

Начинающуюся за катодным пространством область интенсивной ионизации называют столбом дуги. В нем образуется такое число заряженных частиц, которое достаточно для переноса через газовый промежуток зарядов, измеряемых силой тока в тысячи и десятки тысяч ампер. Несмотря на огромное число заряженных частиц, суммарный потенциал газа в столбе дуги остается незначительным,

|

|

|

Время' т |

|

Рис. |

II. Распределение потенциалов по длине |

Рис. 12. |

Изменение температуры |

электро- |

дуги |

(масштаб катодной и анодной областей |

нов (о) |

п нейтрального газа (б) |

в период |

|

увеличен) |

|

возбуждения дуги . |

|

так как при ионизации образуется парное число частиц, имеющих разноименные заряды, а количество первичных электронов с иескомплексированным зарядом в общей массе заряженных частиц неве лико. Поэтому изменение потенциала в столбе дуги подчиняется линейному закону.

Число разноименно заряженных частиц вновь становится нео динаковым в непосредственной близости от анода, где мала концен трация положительных ионов. Соответственно в анодной области вновь наблюдается скачок потенциала.

Как и на катоде, на аноде выделяется анодное пятно, появляю щееся в результате бомбардировки анода электронами. Энергия электронов расходуется на компенсацию тепловых потерь анодом

ичастично — на выбивание с поверхности анода положительных ионов. В результате потери анодом положительных ионов на его торце образуется кратер, и анод расходуется быстрее катода.

Падение потенциалов в анодной и катодной областях невелико,

ив среднем сумма катодного и анодного падений напряжений равна потенциалу ионизации газа, в котором происходит разряд. Основное

падение потенциала, равное разности приложенного напряжения и потенциала ионизации, приходится на столб дуги. Это свидетель ствует о том, что трансформация электрической энергии в тепловую происходит также в основном в столбе.

34

Температура является характеристикой внутренней энергии тела или частицы, и чем больше ее энергия, тем выше температура. В разрядном промежутке находятся свободные электроны, ионы и нейтральные частицы. В период возбуждения дуги эти частицы находятся в разном режиме движения и обладают разным запасом энергии, т. е. имеют различную температуру. Преобразование элек трической энергии в тепловую происходит в результате увеличения в электрическом поле кинетической энергии заряженных частиц. Наиболее быстро увеличивается скорость и кинетическая энергия электронов, обладающих самой малой удельной (по отношению к вели чине заряда) массой. Поэтому в период возбуждения дуги темпера тура электронов растет очень быстро (рис. 12).

Получив под действием поля ускорение, электроны сталкиваются с нейтральными частицами и часть энергии передают им. В резуль тате температура электронов понижается, но при этом усиливается движение нейтральных частиц, учащаются их взаимные столкнове ния и повышается температура газа. Благодаря столкновениям происходит постоянный обмен энергий между частицами, и темпе ратура всех составляющих газа выравнивается.

Ионы также принимают участие в преобразовании энергии поля в тепловую энергию движения, но их роль вследствие меньшей подвижности значительно меньше, чем электронов.

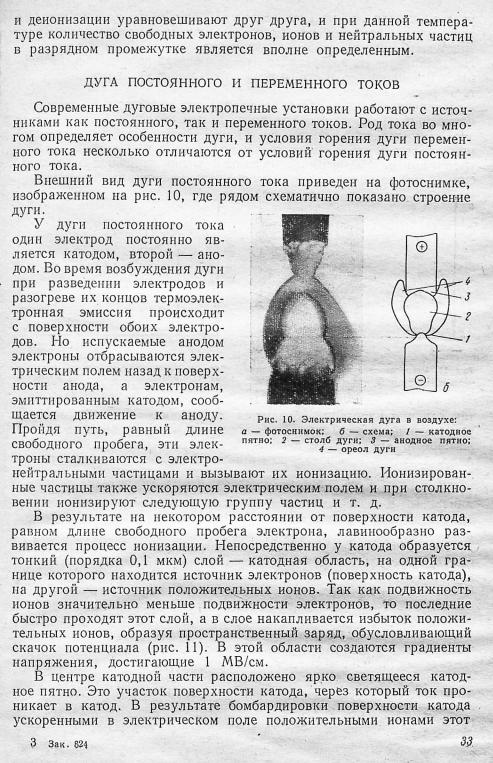

При устойчивом горении дуги температура всех частиц среды почти одинакова и составляет несколько тысяч градусов Цельсия. При такой температуре газа энергия движущихся частиц настолько велика, что соударение даже нейтральных атомов и молекул может привести к их ионизации. Однако значительное число молекул газа при столкновениях не ионизируется, а диссоциирует на электронейтральные атомы, не принимающие участия в прохождении тока. Раскаленные газы в диссоциированном состоянии образуют ореол дуги (см. рис. 10). В диссоциированном состоянии газы становятся более активными в химическом отношении и в отношении передачи тепла. Так, например, теплопроводность воздуха, диссоциирован ного всего лишь на 10%, удваивается. Диссоциация газов в зоне дуги имеет большое значение для теплофизических и физико-хими ческих процессов в дуговых печах.

В цепи постоянного тока состояние дуги после ее возбуждения очень быстро стабилизируется. При устойчивом горении дуги число возникающих в единицу времени зарядов вследствие ионизации равно числу зарядов, исчезающих вследствие рекомбинации и диффузии. При изменении режима работы дуги динамическое равновесие нару шается, и в дуговом разряде возникают переходные режимы. Скорость перехода в состояние нового равновесия очень велика (длительность переходного режима измеряется милли- и микросекундами).

Существенно изменяются условия горения дуги и ее характери стики при питании переменным током. В этом случае сила тока дуги и тепловое состояние газового промежутка изменяются непре рывно. В течение каждого периода электрод является поочередно то катодом, то анодом.

3* |

35 |

Уменьшение |

градиента |

пбтепцйалй в дуге переменного тока |

при переходе |

напряжения |

через нулевую точку сопровождается |

и уменьшением степени ионизации частиц: число новых заряженных частиц, появляющихся в единицу времени, меньше числа частиц, исчезающих в результате деионизации. При каждом прохождении тока через нуль газовый промежуток охлаждается, деионизируется, и его проводимость уменьшается. В зависимости от условий охла ждения газа в разрядном промежутке и характера изменения под-

Рис. 13. Формы ОСЦИЛЛОГРАМ М и волыамперных характеристик дуг переменного тока:

а — теплоизолированная дуга; б и в—охла ждающиеся дуги

водимого от источника питания напряжения дуга после смены полярности может возникнуть сразу, спустя некоторое время или вообще погаснуть.

Если в момент смены полярности проводимость промежутка изменяется несущественно, что характерно для мощных хорошо теплоизолированных дут, то дуга горит непрерывно, сила тока плавно и без перерывов переходит через нулевое значение, а вольтамперная характеристика дуги (зависимость между силой тока и на пряжением) изменяется по прямой (рис. 13, а). При большей ско рости охлаждения дуги проводимость разрядного промежутка во время смены полярности может уменьшиться настолько, что ток

вцепи будет появляться лишь при определенном значении напря жения — напряжении зажигания (£/31Д— рис. 13, б). Вольт-ампер- ная характеристика в этом случае имеет вид ломаной линии, а дуга

втечение некоторого времени отсутствует, т. е. горит прерывисто.

Более интенсивная потеря тепла дугой приводит к тому, что для ее зажигания требуется все более высокое напряжение. Напря жение зажигания может превысить напряжение горения дуги, на осциллограмме появляются пики напряжения, форма осциллограмм силы тока и напряжения и вольт-амперная характеристика дуги усложняются (рис. 13, в). Наконец, когда степень ионизации раз

36

рядного промежутка во время смены полярности электродов сни жается очень сильно, а подводимого напряжения недостаточно для пробоя газового промежутка, дуга после смены полярности может вообще не зажигаться. Горение дуги приобретает неустойчивый прерывистый характер, и в конце концов дуга гаснет окончательно.

ГОРЕНИЕ ДУГИ В ВАКУУМЕ

Из рассмотренного механизма дугового разряда следует, что для устойчивого горения дуги необходимо выполнение ряда условий. В частности, одним из важнейших условий существования дуги является поддержание ионизации в разрядном промежутке газа на необходимом уровне.

Степень ионизации х (отношение числа ионизированных молекул к полному числу молекул до ионизации в единице объема) определя

ется |

уравнением Саха: |

|

|||

|

|

|

|

U600H. |

|

|

X 2 |

4.9• 10 '4 |

гр2,5 „-------f — |

О) |

|

|

1— А-2~ |

р/133,2 |

1 |

е |

|

где |

р — давление, |

Па; |

|

||

|

Т — температура, |

К; |

В; |

||

или |

Uг — потенциал |

ионизации, |

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

4,9- 1 О"4 m2 5 |

П600С/ |

|

|

|

|

_ |

(9') |

||

|

■л- |

---------Т |

е |

|

|

|

|

|

|

|

|

если р выражено в мм рт. ст.

Степень ионизации газа связана с его давлением обратной зави симостью. С повышением давления при прочих равных условиях степень ионизации падает, увеличивается сопротивление разрядного промежутка, горение дуги переходит в нестабильный режим, и она может вовсе погаснуть. Уменьшение давления, наоборот, сопро вождается увеличением степени ионизации.

Однако приведенное уравнение Саха справедливо лишь для малых и средних значений степени ионизации; оно становится непригод ным, когда степень ионизации приближается к единице. К такому выводу нетрудно прийти как в результате чисто математического анализа самого уравнения, так и в результате анализа физической стороны явления.

Действительно, с уменьшением давления степень ионизации вначале возрастает. Но уменьшение давления характеризует умень шение в межэлектродном пространстве концентрации атомов и моле кул. С уменьшением концентрации частиц длина свободного пробега электрона увеличивается, и ионизирующее действие каждого электрона уменьшается. Проводимость разрядного промежутка сни жается, горение дуги становится неустойчивым, и при некотором давлении и неизменных прочих условиях дуга может погаснуть.

37

Таким образом, для каждой совокупности условии — состава атмосферы разрядного промежутка, мощности дуги, напряжения источника тока, скорости охлаждения столба дуги и др. — существует порог давлении в разрядном промежутке, определяющий область

устойчивого горения дуги.

В большинстве металлургических электропечей дуга горит обычно при давлении, близком к атмосферному. Отклонение давления от нормального в сторону увеличения может происходить, например, при неправильной! эксплуатации руднотермических печей, когда под слоем шихты образуются газонепроницаемые корки. В резуль

тате в тигле, в котором горит дуга,

|

|

|

скапливаются |

выделяющиеся газы, |

||||

|

|

|

давление |

в |

тигле |

увеличивается, |

||

|

|

|

уменьшается степень ионизации, и |

|||||

|

|

10 ° |

дуга начинает гореть неустойчиво и |

|||||

|

|

может в конце концов вообще погас |

||||||

|

|

|

||||||

|

|

|

нуть. Для восстановления нормаль |

|||||

|

|

I |

ного хода плавки в этом случае необ |

|||||

|

|

|

ходимо |

понизить |

давление |

газов |

||

|

|

|

в тигле, что достигается разрушением |

|||||

|

|

|

газонепроницаемой корки. |

|

||||

|

|

|

В последнее время в металлургии |

|||||

|

|

10г2 |

нашла широкое применение |

плавка |

||||

|

|

металла в вакуумных, в том числе и |

||||||

|

|

|

в вакуумных дуговых печах. Эффек |

|||||

|

|

|

тивность |

рафинирования |

металла |

|||

|

|

|

в процессе вакуумной плавки во мно |

|||||

Рнс. Ы. Упругость |

паров |

некоторых |

гом определяется глубиной вакуума, |

|||||

т. е. давлением, при котором ведется |

||||||||

металлов в области |

небольшого пере |

|||||||

грева выше температуры |

плавления |

плавка. |

С точки зрения повышения |

|||||

степени рафинирования металла це лесообразно давление уменьшать. Но, как следует из изложенного выше, понижение давления ниже некоторого предела может при вести к неустойчивому горению дуги и дуга будет стремиться перейти в тлеющий или тихий разряд (рис. 9). Это ограничивает глубину используемого в дуговых печах вакуума.

Большинство промышленных дуговых вакуумных печей работает при давлении 0,1333—13,33 Па (10“ 4-г-10" 2 мм рт. ст.). Из приведен ных на рис. 14 данных видно, что даже при незначительном перегреве металла выше температуры плавления упругость пара переплавляе мых металлов заметно выше такого остаточного давления газа в печи. Поэтому в вакуумных дуговых печах в зоне дуги наблюдается интен сивное испарение металлов, и в разрядном промежутке давление паров обычно на 1—3 порядка превышает давление остаточных газов.

Теоретический анализ уравнения Саха (9) для случая ионизации смеси газов показывает, что если смесь состоит из двух компонентов, то газ с меньшим потенциалом ионизации ионизируется сильнее, а газ с большим потенциалом — слабее, чем каждый из них в отдель ности при том же общем давлении.

38

Потенциал ионизации металлов заметно меньше потенциала

ионизации газов. У металлов потенциал ионизации |

не превышает |

8 В, у азота, кислорода, водорода лежит в пределах |

12,5—15,8 В, |

а у инертных газов достигает 24,5 В (см. табл. 2). Из этого следует, что в дуговых вакуумных печах пары металлов должны ионизиро ваться намного сильнее, чем газы.

Действительно, анализ спектров дугового разряда в вакуумных печах свидетельствует о том, что ни остаточные, ни выделяющиеся в процессе плавки из металла газы в процессе проведения тока через разрядный промежуток не участвуют. В спектрах таких разрядов присутствуют лишь линии однократно ионизированного металла. В вакуумных печах дуга горит фактически не в вакууме, а в разре женных парах переплавляемого металла. Этим объясняются неко торые особенности дугового разряда в вакуумных печах.

В частности, сравнительно низкий потенциал ионизации металлов является причиной слабой зависимости напряжения от длины дуги. В дуговых вакуумных печах градиент напряжения в столбе дуги независимо от мощности печи и остаточного давления в пределах от 0,1333 мПа до 133,3 Па (от 1-10- 5 до 1 мм рт. ст.) составляет 0,6—1,0 В/см для всех переплавляемых металлов. Однако если давление газов в печи повысить до 660—920 кПа (50—70 мм рт. ст.), то вероятность столкновения электронов с атомами газа значительно возрастает, и в столбе дуги появляется ионизированный газ. При этом увеличивается и напряжение на дуге, причем чем выше потен циал ионизации, тем больше падение напряжения на дуге, больше градиент напряжения в столбе дуги и больше выделяющаяся в дуге мощность.

Для достижения некоторых специальных целей, например для уменьшения угара, плавление металла в вакуумных дуговых печах иногда приходится вести при повышенном давлении. Повышенное давление создают, как правило, напуском в плавильную камеру инертных газов, которым свойствен самый высокий потенциал иони зации. Поэтому напуск инертных газов существенно изменяет режим горения дуги. В частности, после напуска инертных газов напряже ние на дуге возрастает в несколько раз.

в |

Необходимо отметить еще одну особенность дугового разряда |

вакууме. В отличие от разряда при нормальном давлении дуга |

|

в |

вакуумных печах горит при значительном градиенте давления |

в газовой фазе. В атмосферу постоянно поступают новые порции выделяющихся при плавлении металла и образующихся в резуль тате химических процессов газов. В то же время из объема' плавиль ной камеры вакуумными насосами непрерывно откачивается газ, и в плавильной камере поддерживается поэтому направленный газовый поток от зоны плавления металла к патрубкам вакуумной системы. Вследствие сопротивления, оказываемого движению газов ограничивающими объем камеры стенками, концентрация газов в зоне плавления несколько выше средней по всему объему печи.

Еще более неравномерно распределены парь! металлов. Испаря ющийся в зоне дуги металл быстро конденсируется на сравнительно

39

холодных элементах установки, которые для конденсирующеися фазы служат мощным вакуумным насосом. Концентрация паров металла на небольшом удалении от зоны дуги становится равной

нулю.

При нормальном течении процесса такие концентрационные условия в газовой фазе поддерживаются сами по себе. Благодаря этому максимальная концентрация частиц, которые могут служить переносчиками зарядов в межэлектродном пространстве, наблюдается там, где она необходима, а именно, в зоне горения дуги.

Если же по какой-либо причине концентрация частиц не только в зоне горения дуги, но и в окружающем пространстве повысится до критического предела, при котором может начаться цепная реак ция ионизации, то концентрированный дуговой разряд может прев ратиться в размытый объемный разряд. Это превращение сопрово ждается резким изменением концентрации тепла в разряде и изме нением теплового воздействия разряда на металл.

Резкое повышение давления в окружающем дугу пространстве может произойти, например, в результате бурного выделения газов из металла. Для предотвращения нежелательных последствий этого процесса и обеспечения устойчивого горения дуги в вакууме необ ходимо, чтобы мощность вакуумных насосов при любом возможном газовыделении была достаточна для поддержания стабильного давления во всем объеме вакуумной печи.

Таким |

образом, для устойчивого дугового разряда в вакууме |

не только |

существуют пределы давления, но необходимо также и под |

держание рабочего давления возможно более стабильным.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТАБИЛИЗАЦИИ ДУГИ, РЕГУЛИРОВАНИЯ ЕЕ МОЩНОСТИ И ИЗЛУЧАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ

Промышленные дуговые печи питаются, как правило, перемен ным током. Преимущественное использование переменного тока для питания печей объясняется более низкой стоимостью его получения и возможностью передачи на значительные расстояния со сравни тельно небольшими потерями. Постоянный ток используют для питания дуговых печей лишь в исключительных случаях, когда применение переменного тока либо невозможно, либо не обеспечи вает необходимого качества металла.

По сравнению с дугой постоянного тока дуга в цепи переменного тока менее устойчива. В течение каждого периода напряжение источ ника переменного тока и значение силы тока в дуге дважды перехо дят через нулевое значение. Это означает, что в цепи переменного тока дуга дважды за период исчезает и возбуждается вновь. Непре рывное горение дуги отличается от прерывистого лишь длительностью

пауз, в течение которых дуга отсутствует. |

При непрерывном горении |

|||||

значение силы |

тока плавно |

переходит |

через |

нулевое |

значение, |

|

и длительность пауз равна нулю. |

Конечное значение длительности |

|||||

пауз отвечает |

прерывистому, |

но |

устойчивому |

горению |

дуги. При |

|

49