книги из ГПНТБ / Юдович, Ю. Б. Промысловая разведка рыбы учебник

.pdfи примерное количество флота, который сможет обловить обна руженное скопление. По данным Азчеррыбпромразведки, поль зующейся этой методикой, на скоплении камсы, состоящем из 80 косяков размером 200 м, могут работать 30—40 сейнеров. Определение количества рыбы аэровизуальным методом дает заниженные результаты, так как не все косяки видны с самоле та. Определение геометрических размеров косяков можно про водить по аэрофотоснимкам. Методы этих определений основа ны на свойствах аэроснимка, как центральной проекции. Для планового снимка (оптическая ось объектива совпадает с вертикалью) размеры косяков определяются из соотно шения

63

где а —-размер косяка ма снимке, |

м; |

|

|

.М — масштаб; |

|

|

|

/о — фокусное расстояние объектива, |

м; |

||

И — высота полета, м. |

|

|

|

Пример, fо = 150 мм, |

//и = 300 |

м. Размер косяка на фотоснимке 6 мм. Оп |

|

ределить размер косяка RK. |

|

|

|

Л1 = - ~ |

= 0,0005; |

RK= 6:0,0005 = 12 м. |

|

Для перспективного снимка масштаб различен для разных направлений снимка и определяется по формуле

, f |

fa |

f |

л sin'cpi sin а г \ 2 |

—_ |

1 |

, |

|

М = |

—— |

\ |

cos а х — ------------------ |

) |

.... —-- — |

||

|

Н„ |

to |

J |

V 1 — cos'-ф! sin3 а, |

|

||

где а ,— угол отклонения оптической оси объектива от вертикали;

г— расстояние от главной точки снимка до бесконечно малого элемента объекта, в отношении которого определяется масштаб (при опреде лении размеров косяков расстояние можно определить от главной точки снимка до центра косяка);

cpi — угол, составленный направлением от главной точки на определяе мый бесконечно малый элемент объекта н главной горизонталью.

При расположении искомого элемента па главной вертикали

<сР1 = 90°)

,, |

/о / |

г |

. у |

|

М = |

— |

( cos aj — — |

sm од 1 . |

|

|

H |

\ |

fo |

/ |

Ниже приведены размеры объектов R0о (в м) при изображе нии их на снимке величиной 1 мм.

AI |

«об |

Л! |

«об |

1:5-103 |

5 |

1:35-ю 3 |

35 |

1:1-10-1 |

10 |

1:50-103 |

50 |

:25Ю3 |

25 |

1:75-103 |

75 |

В табл. 11 приведены площади, снимаемые на определен ный формат фотоснимка с разным масштабом.

|

|

|

|

|

|

Т А Б Л И Ц А |

И |

|

|

|

Площади скоплении (в км2) при формате снимча. |

см |

|

||||

Масштаб |

6x9 |

9 X 1 2 |

|

13x18 |

18x24 |

2 4 X 3 0 |

3 0 X 4 0 |

|

|

|

|||||||

1:25000 |

1 3 , 5 |

2 7 , 0 |

|

5 8 , 5 |

1 0 8 , 0 |

1 8 0 , 0 |

3 0 0 , 0 |

|

1:10000 |

5 , 4 |

1 0 , 8 |

|

2 3 , 4 |

4 3 , 2 |

7 2 , 0 |

120, 0 |

|

1 :5000 |

2 , 7 |

5 , 4 |

' |

1 1 , 7 |

2 1 , 6 |

3 6 , 0 |

|

6 0 , 0 |

1:1000 |

0 , 5 |

1 , 0 |

2 , 3 |

4 , 3 |

7 , 2 |

|

12 , 0 |

|

€4

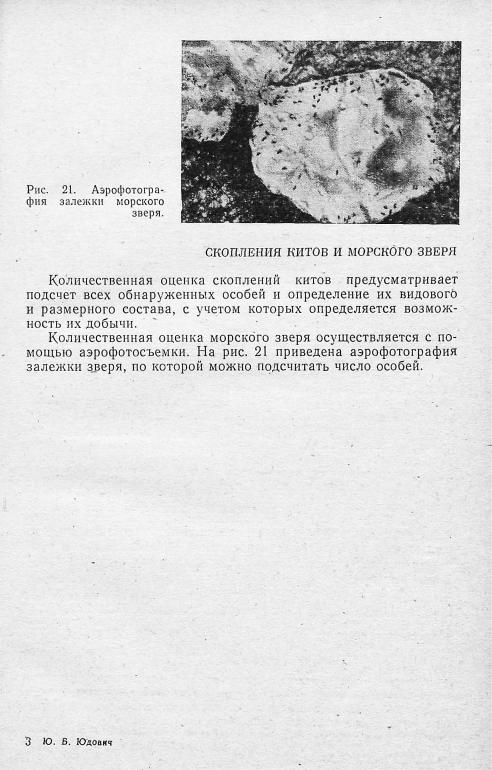

Глава 4

ОПЕРАТИВНАЯ ПРОМЫСЛОВАЯ РАЗВЕДКА

ГЛАВНЫЕ ЗАДАЧИ ОПЕРАТИВНОЙ ПРОМЫСЛОВОЙ РАЗВЕДКИ

К главным задачам относятся:

ориентация промыслового флота на скопления, обеспечиваю щие максимальные уловы;

определение условий промысла, уточнение закономерностей распределения рыбы в связи с условиями внешней среды и со ставление краткосрочного прогноза хода промысла;

составление рекомендаций по перемещению флота из одного района в другой;

сбор ихтиологических материалов; прицельная паводка промыслового флота на косяки рыбы.

Чтобы обеспечить ' максимальный вылов в периоды, когда рыбы мало, промысловая разведка обследует значительные участки районов, смежных с промысловыми. Это дает возмож ность быстро изменять места лова н располагать флот в наи более продуктивных квадратах. Прогноз факторов внешней среды, от которых зависит поведение рыбы, позволяет предви деть ход промысла и своевременно информировать добывающий флот об изменениях обстановки.

В большинстве районов лова промысловые концентрации устойчивы и их можно облавливать длительное время. Так, промысел сельди в Охотском море длится около 4 месяцев, про мысловые скопления черноморской хамсы, пригодные для ко шелькового лова, держатся в течение 3—4 месяцев и т. д.

Период, в течение которого объект лова образует промыс ловые скопления, называется п р о м ы с л о в ы м п е р и о д о м . Его продолжительность зависит и от гидрологических, и метео рологических условий. В непромысловый период скопления рыбы рассеиваются и уловы уменьшаются -в десятки раз пли вообще прекращаются; например, минтай в заливе Петра Вели кого образует промысловые скопления зимой, а в апреле они. рассеиваются, и лов становится неэффективным. Сайра в Тихом океане во время нереста рассеивается, перестает концентриро ваться в зонах искусственного света п промысел прекращается.

Промысловые объекты часто образуют скопления в одном или нескольких районах в разное время года. Так, у западных

66

берегов Камчатки промысловый период лова камбалы длится с ноября по май, а лов сельди в этих же районах начинается в шопе или июле. Сельди Атлантики образуют промысловые скоп ления в Норвежском море, у берегов Исландии и на банке Джорджес в разные периоды, поэтому добывающий флот пере мещается в те районы, где есть промысловые скопления, либо, оставаясь в прежнем районе, переключается с лова одного объекта на лов другого. Такое переключение требует перево оружения судна — замены орудий лова и части промыслового оборудования — и требует много времени. При этом сроки окон чания лова одного объекта и образования промысловых кон центраций другого под влиянием факторов внешней среды мо гут сильно изменяться по годам. От своевременного переключе ния флота (часто сотен судов) во многом зависит конечная эф фективность промысла. Задача оперативной промысловой раз ведки в этот период—определение и рекомендация оптималь ных сроков переключения флота с одного объекта лова на другой.

В периоды массового хода рыбы иногда приемные базы не справляются с переработкой улова и промысловый флот часть времени простаивает. Чтобы избежать простоев, целесообразно переключать часть флота на лов объектов, обработка которых возможна на добывающем судне. Перевод части флота на лов других, обычно менее многочисленных, но более ценных пород рыб позволяет сохранять и даже увеличивать экономическую эффективность экспедиции в целом, хотя и снижает величину вылова у части судов1. Задача разведки в этот период-—отыска ние «резервных» районов и объектов лова. Примеры -удачного переключения флота широко известны из практики работы многих экспедиций: в период массового лова камбалы в Берин говом море при ограниченных возможностях ее приемки часть

•флота переключалась на добычу морского окуня, который обра батывался непосредственно ма промысловых судах. Лов «ре зервных» объектов способствует детальному изучению районов

•обитания рыбы п более широкому промысловому освоению ее запасов.

В периоды массового хода рыбы ее добычу можно увеличить, облавливая скопления, состоящие из рыб оптимальных разме ров. При обработке рыбы оптимального размера повышается производительность труда, увеличивается пропускная способ ность перерабатывающих плавбаз. Это создает благоприятные условия для максимального использования производственных мощностей добывающих судов. 'Известно, что суточный вылов траулера, если он лимитируется ручной обработкой улова,

1 Возможность такого маневрирования — одна из главнейших причин эффек тивной работы флота при централизованном управлении рыбной промышлен ностью.

3* 67

можно увеличить в 2—3 раза при переходе на облов косяков, состоящих из крупной рыбы. В периоды массового хода сайры заводы не справляются с переработкой сырца и лов прихо дится ограничивать. В этих случаях поиски скоплений крупной сайры приобретают первостепенное значение, так как перевод промыслового флота па их облов позволяет увеличить произво дительность перерабатывающих консервных заводов и поднять вылов добывающих судов. Переход на лов рыбы оптимальных размеров важен и. для увеличения пропускной способности мо розильных камер, что также способствует увеличению добычи. Поэтому чрезвычайно важно знать закономерности распределе ния рыбы различных возрастных групп в скоплении и концент рации. Эти закономерности хорошо изучены для трески Барен цева моря и многих других рыб.

Известно, что при весенних и летних миграциях трески на восток впереди идут косяки, состоящие из крупных рыб, по этому наиболее крупную рыбу следует искать у восточной границы скопления. С наступлением похолодания и понижением температуры воды треска мигрирует на запад. Наиболее круп ную рыбу можно найти в этот период на западной кромке скопления. Особенно важны надежные данные по размер ному составу скоплений при работе объячеивающими орудиями лова.

Во время лова рыбы с помощью электросвета оперативная разведка выявляет районы, где скопления рыбы обладают по вышенной положительной реакцией на электросвет. Особенно' важно отыскать такие районы в период полнолуний, когда рыба плохо концентрируется на электросвет.

Суда промысловой разведки собирают ихтиологические ма териалы, необходимые научно-исследовательским институтам

для анализа сырьевой базы: |

данные о |

размерном |

и ви |

довом составе рыбы, площади |

акваторий, |

занятой |

скопле |

ниями, и т. д. |

|

|

|

Для выполнения перечисленных задач оперативная промыс ловая разведка осуществляет поиски и разведку промысловых косяков и скоплений объектов лова.

П О И С К И П Р О М Ы С Л О В Ы Х С К О П Л Е Н И И

Поиск промысловых скоплений предусматривает: составление прогноза распределения рыбы и его уточнение

с учетом гидрологического прогноза и прогноза численности стада;

проведение фоновой съемки и выявление районов, благо приятных для образования промысловых скоплений (предва рительный поиск);

проведение детальной съемки районов, благоприятных для образования скоплений и их обнаружение (детальный поиск).

68

П Р О Г Н О З Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Я Р Ы Б Ы В П Р О М Ы С Л О В О М Р А Й О Н Е И

Е Г О У Т О Ч Н Е Н И Е

•' Места промысловых скоплений большинства рыб довольно постоянны, поэтому предварительный прогноз составляют на основе многолетних наблюдений за“распределенмем промысло вых скоплений. На рис. 22 приведены карты распределения промысловых скоплений тихоокеанской скумбрии за ряд лет.

Р и с . 22 . |

Р а с п р е д е л е н и е п р о м ы с л о в ы х с к о п л е н и й с к у м б р и и в и ю л е |

( я ) |

и а в г у с т е ( б ) 1967 — 1970 гг. ( п о А . С . С о к о л о в с к о м у ) ; |

|

1 — с к о п л е н и я с к у м б р и и ; 2 — и з о т е р м ы . |

Г

Ъ |

|

ПЕпявр!' illу _ Г я |

( |

v-TA, г;Ч |

|

j L Г |

|

— Гх:)

у?--------f*l * ______

Р и с . 23. Р а с п р е д е л е н и е з и м у ю щ е й т р е с к и (п о Ю . 1 0 . М а р т и ) :

а — т е п л а я з и м а ; б — х о л о д н а я з и м а .

Эти и другие подобные карты показывают, что места кон центраций рыб в соответствующие периоды года могут сме щаться па несколько сотен миль. Поэтому точность предвари тельного прогноза распределения каждого промыслового объекта различна и зависит от расстояния между крайними положе ниями скоплений за ряд лет в соответствующие периоды. Относительная стабильность сезонного распределения промыс ловых скоплении обусловлена относительным постоянством рас пределения кормовой базы и гидрологических элементов. Пред варительный прогноз распределения рыбы можно уточнить по гидрологическому прогнозу и по прогнозу распределения кор мовой базы. Например, сельдь, зимующая в Северной Атлан тике, располагается в зоне вод с температурой 0—4° С. В холод ные (в гидрологическом отношении) годы зона вод с темпера турой 0—4° С располагается па 100—120 миль южнее, чем в теплые годы, и скопления сельди следует искать южнее. Зи мующие скопления трески в Баренцевом море в холодные годы встречаются к западу от Кольского меридиана, а в теплые — к востоку от пего, ближе к центральным районам моря. На рис. 23 приведены карты распределения зимующих скоплений трески в холодные и теплые годы.

Учет распределения кормовых организмов позволяет уточ нять в предварительном прогнозе места скоплений нагульной рыбы. Расположение этих районов зависит от распределения гидрологических элементов и, таким образом, гидрологический режим косвенно влияет на распределение рыбы. Так, известно, что анчоус образует промысловые скопления у берегов Перу в зоне стыка вод холодного течения Гумбольдта, идущего из Антарктики, и местного теплого течения Эль-Нииьо. В зоне этого гидрологического фронта анчоус находит много планктона (в Перу добывают около 100—120 млн. ц анчоуса в год). Пере мещение стыка течений па 50—100 миль в океан ведет к пе ремещению на такое же расстояние скоплений анчоуса.

70

Прогноз распределения скоплений рыб можно уточнять по прогнозу численности стада. При прочих равных условиях в период высокой численности стада промысловые скопления занимают большую акваторию. Это прослежено на камбалах залива Терпения, сельдях Северной Атлантики, япономорской скумбрии и многих других рыбах. В случаях, когда пет точных прогнозов численности стада, для уточнения прогноза распре деления пользуются размерами акватории, занимаемой стадом в разные годы, и по пей судят о колебаниях его численности.

П Р Е Д В А Р И Т Е Л Ь Н Ы Й п о и с к

Предварительный поиск предусматривает проведение фоно вой съемки. Фоновая съемка района — это комплекс океано логических и рекогносцировочных работ. В программу фоно вой съемки входят гидрологические, визуальные и гидробио логические наблюдения, а иногда и контрольный лов рыбы. Фоновая съемка дает научную основу для дальнейших поиско вых и разведывательных работ.

Схемы поисковых маршрутов — галсов — могут иметь раз-, мую форму. Применяют параллельные, прямоугольные, косо угольные, равномерные и неравномерные галсы (рис. 24). Для фоновой съемки наиболее целесообразно использовать парал лельные или косоугольные системы галсов. Галсы располагают так, чтобы они пересекали струп течений, зоны свалов глубин, общее направление изобат. Выбор схемы галсов зависит и от метеообстановки. На судах малого и среднего тоннажа при бортовой качке значительно ухудшаются условия регистрации

рыбы эхолотом, |

а при килевой — гидролокатором, поэтому при |

|

крупной |

зыби |

эхосъемку при поиске пелагических и придон |

ных рыб |

ведут |

по косоугольной сетке галсов, располагая их |

под углом 30—40° к направлению движения волны. Расстояние между галсами во время фоновой съемки зависит от типа и структуры скоплений рыбы: при поиске плотных косячных зимующих скоплений, когда рыба концентрируется в большие косяки на ограниченной акватории, важно иметь подробную

/W W W / W W V

йМ й [\IW\J\J

с

Р и с . 24. С х е м ы п о и с к о в ы х г а л с о в :

\

а, б и в — к о с о у г о л ь н ы е ; г и д — п а р а л л е л ь н ы е ; е — с м е ш а н н ы е

71

гидрологическую обстановку и поэтому расстояние между гал сами принимают не больше 25—30 миль. Если сетка галсов косоугольная, расстояние между крайними точками соседних галсов не должно превышать 30 миль. Только в хорошо изучен ных районах с относительно постоянными гидрологическими эле ментами фона (температура, соленость, кислород и др.) рас стояние между галсами можно увеличивать до 40—45 милы.

При поиске нагульных скоплений, занимающих обычно большую площадь, расстояние между, галсами фоновой съемки может доходить до 80—100 миль, протяженность галсов — до

180—200 миль.

Для составления гидрологической обстановки района раз резы располагают таким образом, чтобы в результате обработки наблюдений можно было получить не только распределение температур по району, но и направление течений, их стыки и границы. Если производится поиск пелагических рыб, то фоно вая съемка может быть ограничена глубинами их максимального погружения (для лососей 100 м, для сайры 200 м и т. д.)..

Измерение температур производится на стандартных горизонтах: 0; 30; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 400 м. При поиске донных и придонных рыб следует обязательно измерять температуру придонных слоев воды в 1; 5; 10; 25 и 50 м над грунтом. Температуру поверхностного слоя воды измеряют непрерывно на ходу судна автоматическим термометром, это позволяет легко обнаруживать стыки поверхностных течений. После обработки гидрологических наблюдений составляют планшеты распреде ления температур на стандартных горизонтах и карты распре деления температур по вертикали. Изотермы на картах про водят через 0,5—1° путем интерполяции результатов наблю дений.

На рис. 25 приведена карта распределения температур на поверхности воды и по вертикали в Татарском проливе зимой. Петлеобразный характер изотерм' указывает на неравномер ность проникновения теплых вод, обусловленную действием ветви теплого северного течения, проходящего вдоль западных берегов Японии и Сахалина.

Аналогично строят карты распределения солености. Линии, образованные точками равной солености (изогалины), проводят через 0,5 % о, а для зон стыка опресненных и соленых вод— через 1—2 %0.

Одновременно с гидрологическими ведутся и гидробиологи ческие наблюдения (лов планктона или бентоса). О распреде лении кормовых объектов судят по их уловам на единицу площади (бентос) или объема (планктон). При составлении планшетов учитывают абсолютную величину улова. Поправки на уловистость планктонных сетей, драг и дночерпателей во внимание не принимают.

72