студ ивт 22 материалы к курсу физики / kingsep_as_lokshin_gr_olkhov_oa_kurs_obshchei_fiziki_osnovy

.pdf

10.4 ] Энергия и импульс электромагнитной волны 341

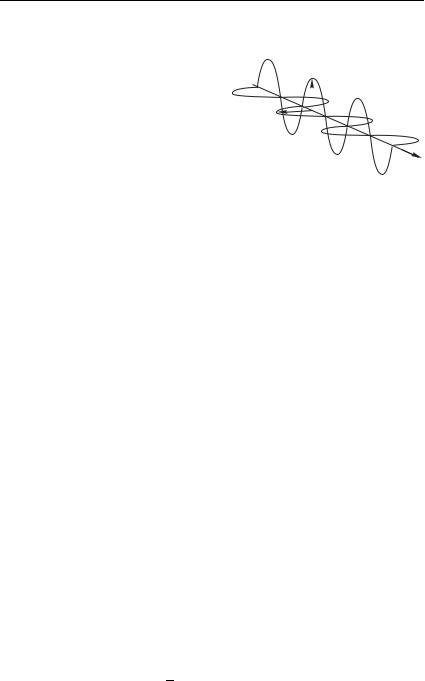

правую тройку (подобно координатной системе , , ), так что

координатную зависимость вместе с ориентацией полей в данный |

|||||

момент времени можно передать |

|

|

|||

рис. 10.1. |

|

|

|

E |

|

Сократим в (10.16) экспонен- |

|

||||

|

|

||||

|

|

||||

циальные осциллирующие мно- |

|

|

|||

жители, тогда это |

будут урав- |

|

|

||

B |

|||||

нения для амплитуд 0 и 0. |

|||||

|

|

||||

Подставим первое уравнение во |

|

|

|||

второе. Результат имеет вид |

|

k |

|||

|

2 |

|

|||

|

|

|

|||

! ! 0 ! ! 0 0 |

|

|

|||

10<0 |

2 |

(10.17) |

Рис. 10.1 |

||

0 |

|

|

|||

Первый член разности в (10.17) равен нулю в силу поперечности электромагнитной волны. Оставшиеся члены после сокращения 0 дают в ответе уже известный нам закон дисперсии

2 2 2

Выпадение из ответа амплитуды — в данном случае 0 — вообще характерное свойство т. н. линейной физики. Оно проистекает из самых основных законов, а именно, из того обстоятельства, что уравнения Максвелла (9.2)–(9.5) полностью сохраняют силу при умножении всех полей, токов и зарядов на один и тот же постоянный коэффициент. Поэтому, если токи и заряды связаны с полями линейной зависимостью или, как в данном случае, вовсе равны нулю, решение (10.15) можно умножать на любые коэффициенты, более того, любая линейная комбинация решений вида (10.15) с разными амплитудами и волновыми векторами (а тем самым, и частотами) также будет решением исходной системы уравнений. Это и есть «линейная физика». Только для этого предельного случая справедлив принцип суперпозиции полей, от которого приходится отказаться в случае нелинейности функций 3 , , , либо операторов <, 1 Нам уже знакомы такие примеры нелинейных сред, как сегнетоэлектрики и ферромагнетики; в этой связи заметим, что нелинейные проблемы в современной физике представляются скорее правилом, нежели исключением. Даже вакуум в квантовой электродинамике оказывается нелинейной средой.

10.4. Энергия и импульс электромагнитной волны

Плотность энергии в электромагнитной волне задается стандартным выражением (9.18)

= 12

342 |

Электромагнитные волны |

[ Гл. 10 |

|

Это |

выражение квадратично по |

полю, поэтому |

подставлять |

в него непосредственно формулы |

(10.15) не следует — нужно |

||

воспользоваться их вещественным эквивалентом |

|

||

, 0 ! ; , 0 !

(10.18) (обратим еще раз внимание на синфазность электрического и магнитного полей). Плотность энергии волны будет, следовательно, осциллировать в пространстве и во времени. Обычно в таких случаях оперируют средним ее значением по периоду либо по длине волны. Эти величины равны друг другу. Действительно,

2 ! 1 2 ! ( 12

Таким образом, из (10.18) можно получить следующее значение плотности энергии в электромагнитной волне:

|

|

|

|

1 |

|

2 |

2 |

|

|

|

|

= |

|

|

|

0 |

|

(10.19) |

|||

|

|

<0-0 |

|

|||||||

4 |

!0 |

|||||||||

|

|

|

|

|

||||||

Воспользуемся первым из уравнений (10.16). Помимо ориентации основной тройки векторов, оно дает, с учетом поперечности волны, соотношение между амплитудами полей

0 -0

Подставим его в (10.19). Получаем две эквивалентных формы ответа:

|

|

|

2 |

2 |

|

|

2 |

|

|

||

= 00 |

-2 |

1 |

|

0 |

00!0 |

|

|

1 |

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

4 |

0 |

|

00!0 2 4!0 2 |

|

|

|

|||||

В силу закона дисперсии, дополнительное к единице слагаемое

вкаждой скобке также равно единице. Из этого следует, что средняя по периоду электрическая энергия равна средней магнитной, а поскольку поля синфазны, плотности электрической и магнитной энергии равны друг другу в любой момент времени

влюбой точке пространства. Окончательный ответ для усредненной плотности энергии мы по-прежнему приводим в двух

формах:

= 00 |

-2 1 |

2 |

(10.20) |

||

|

2 |

||||

0 2!0 |

0 |

|

|||

Первая из них более употребительна, по крайней мере в оптике. Дело в том, что при взаимодействии света с веществом, и в частности при его регистрации, б´ольшую роль играет именно электрический вектор. Взаимодействие происходит почти исключительно с электронами. Электрическое поле действует на элек-

10.4 ] |

Энергия и импульс электромагнитной волны |

343 |

трон с известной силой D , а магнитное — с силой Лоренца, которую можно оценить следующим образом:

D D- 7 D-,

так что для нерелятивистского электрона ( ) она дает лишь малую поправку. Поэтому принято плотность энергии, поляризацию света, сдвиг фазы и т. д. привязывать именно к электрическому полю.

Продолжим исследование энергетических характеристик волны. Вычислим вектор Пойнтинга

1 ! 1 !-2 !

!0 !0

Для поперечной волны последний член в правой части равен нулю, что позволяет упростить выражение:

|

|

<0- |

2 = |

|

|

||

!000 |

|

||

Поток энергии осциллирует во времени и пространстве, но всегда направлен вдоль вектора k. Средний по периоду или длине волны поток энергии в направлении k равен

= |

(10.21) |

|

|

Теперь не представит труда определить и среднюю плотность импульса поля в электромагнитной волне, исходя из соотноше-

ния (9.28): |

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

A |

(10.22) |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

" |

72 |

7 |

||||

|

|

|||||||

Его можно трактовать следующим образом: «плотность массы» поля = 2 умножается на скорость ее «течения» . Это соотношение оказалось одним из основополагающих в разработ-

ке идеи световых квантов. |

|

|

|

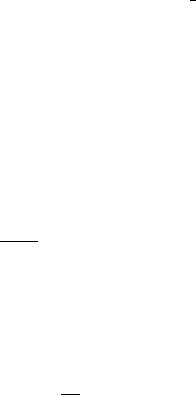

Представим себе, что плоская моно- |

k |

||

хроматическая электромагнитная волна |

|

|

|

|

|

||

падает нормально на абсолютно черную |

|

ct |

|

плоскую поверхность, где энергия поля |

|

||

|

|

||

полностью поглощается (рис. 10.2). За |

|

|

|

промежуток времени поверхности до- |

|

|

|

|

|

||

стигнет фронт (поверхность постоянной |

|

|

|

фазы), первоначально отстоявший |

от |

Рис. 10.2 |

|

плоскости на расстоянии . За |

это |

|

|

время поле, заключенное между указанным фронтом и плоско- |

|||

стью, полностью передаст последней свои импульс и энергию. |

|||

Таким образом, участок черной плоскости единичной площади |

|||

344 |

|

|

|

|

|

Электромагнитные волны |

|

[ Гл. 10 |

|||

воспримет за это время импульс |

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

A |

|

|

|

|

|

|

|

|

( |

|

|

7 |

|

|

Следовательно, волна, падающая нормально на черную поверх- |

|||||||||||

ность, оказывает на нее давление |

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

2& = |

|

(10.23) |

||

|

|

|

|

|

|

|

( |

|

|

|

|

|

Эффект светового давления был подтвержден эксперимен- |

||||||||||

тально в 1899 г. выдающимся русским физиком П. Н. Лебеде- |

|||||||||||

вым (1866–1912). В случае черной облучаемой поверхности оно |

|||||||||||

равно средней плотности энергии в падающей волне, в случае |

|||||||||||

зеркально отражающей поверхности оно должно быть в два |

|||||||||||

раза больше, поскольку отраженная волна уносит тот же по |

|||||||||||

абсолютной величине импульс, но противоположного знака. Эту |

|||||||||||

ситуацию мы рассмотрим подробнее, не ограничиваясь случаем |

|||||||||||

нормального падения. |

|

|

|

|

|

||||||

|

Идеальное зеркало — это идеально проводящая поверхность. |

||||||||||

Любые зеркала, используемые в обиходе и в технике, действу- |

|||||||||||

ют именно по принципу отражения электромагнитной волны от |

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

проводящей поверхности. Мы не будем |

|||||

|

E |

z |

|

à |

|

подробно разбирать всю относящуюся к |

|||||

|

|

|

|

|

делу |

электродинамику, |

ограничившись |

||||

|

|

|

|

|

|

||||||

|

k |

|

|

|

|

классической модельной задачей — отра- |

|||||

B |

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

жением плоской монохроматической волны |

||||||||

|

|

|

|

|

x |

при косом |

падении |

на |

идеально прово- |

||

|

|

|

|

|

дящую плоскость в случае двух различ- |

||||||

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

z |

|

|

|

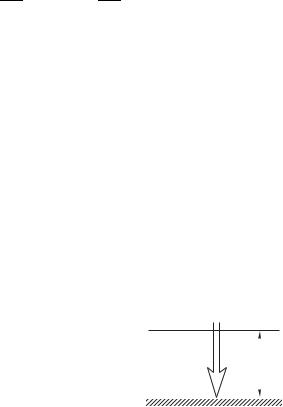

ных поляризаций (рис. 10.3 а, б). Угол |

|||||

|

E |

|

á |

|

между вектором k и нормалью к плоско- |

||||||

B |

|

|

|

|

|

сти принято называть углом падения. |

|||||

k |

|

|

|

|

Сам факт появления отраженной вол- |

||||||

|

|

|

E |

|

|||||||

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

ны отнюдь не постулируется, но с необхо- |

|||||||

|

|

|

|

|

x |

димостью следует из граничных условий. |

|||||

|

|

|

|

|

Внутри |

идеального |

проводника должно |

||||

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

быть 0. Значит, на границе, т. е. при |

|||||

|

Рис. 10.3 |

|

|

0, должно быть |

0. Поскольку |

||||||

|

|

|

|

|

|

это заведомо не так в падающей волне |

|||||

(которой мы присвоим индекс |

), приходится ввести еще одну |

||||||||||

волну — отраженную (индекс ): |

|

|

|

||||||||

0 ! ; 0 !1 1 (10.24)

Если бы частота 1 была отлична от , мы не смогли бы выполнить граничное условие нулевого поля в любой момент времени. Поэтому частота отраженной волны, а значит, и волновое числодолжны совпадать с таковыми у падающей волны. Мы опустили в формулах (10.24) начальную фазу, поскольку у одной

10.5 ] |

Излучение электромагнитных волн |

345 |

волны она устраняется выбором начала отсчета времени, а у другой возможный фазовый сдвиг будет учтен знаком амплитуды.

Рассмотрим геометрию задачи, представленную на рис. 10.3 а. При такой поляризации вектор электрического поля параллелен проводящей плоскости, вектор магнитного поля лежит в плоскости падения. Условие 0 в начале координат0 в терминах формул (10.24) означает просто

0 0,

или, что то же, фазовый сдвиг в $ при равных амплитудах — обычно говорят: «потеря полуволны». Далее будем перемещаться вдоль границы, меняя координату . Условие 0 должно быть выполнено в любой точке границы, но зависимость от полей, при одинаковых волновых числах и 0 будет различной: ! ; !1 B, где B — угол отражения на рис 10.3 а. Единственная возможность надлежащим образом выполнить граничное условие на проводящей поверхности обеспечивается известным школьным правилом: угол падения равен углу отражения, B.

Рассмотрим случай другой поляризации, представленный на рис. 10.3 б. Теперь тангенциальные компоненты электрического

поля равны - - 0 ; - - 0 B. Условие сохранения частоты при отражении универсально; обеспечив нулевое

касательное поле в одной точке и требуя сохранения этого нуля в любой точке проводящей плоскости, получаем снова B Возвращаясь к выражениям для тангенциальных компонент поля, еще раз получаем 0 0, т. е. и в такой геометрии отражение происходит с потерей полуволны. Резюмируя, можно сказать, что мы построили количественную теорию идеального зеркала.

Важное замечание: граничное условие (9.12) — именно для тангенциальной компоненты E — выбрано нами не случайно. Анализируя полученные нами условия, читатель может самостоятельно убедиться, что они не могут обеспечить ни непрерывности , ни непрерывности Но на поверхности проводника полем волны индуцируются поверхностные токи и заряды, которые и балансируют соответствующие скачки — см. условия (9.14), (9.15) в расширенной форме. Условие (9.12) является более жестким — никакая реакция среды не может его подправить.

10.5. Излучение электромагнитных волн

Самый популярный излучатель в школьной физике — точечный источник света. Попробуем понять, может ли действительно излучатель электромагнитных волн обладать такими свойствами. При этом необходимо особо подчеркнуть, что дело не только

346 |

Электромагнитные волны |

[ Гл. 10 |

в малости генератора излучения. Одно из важнейших свойств точечного источника — отсутствие какого-либо выделенного направления и, следовательно, абсолютная изотропия излучения.

Таким образом, подобный источник может порождать только сферическую волну. Но сферической электромагнитной волны просто не может быть. Это нетрудно понять, вернувшись к мысленному эксперименту, представленному на рис. 9.1. В сферически симметричной конфигурации электрическое поле E может быть направлено только по радиусу, а магнитное поле должно быть тождественно равно нулю. Это и неудивительно, поскольку любые перемещения в сферически симметричной зарядовой системе, сохраняющие ее симметрию, оставляют поле E вне ее неизменным в силу теоремы Гаусса. Следовательно, вне такой системы 0 и 0, так что и 0 Но тогда тождественно равен нулю и вектор Пойнтинга, так что об электромагнитной волне вообще говорить не приходится.

Это не означает, что модель точечного источника в оптике является ошибочной. Просто во многих задачах можно рассматривать поле малого излучателя усредненным во времени. Будучи

вкаждый момент асимметричным, оно за характерное время регистрации может в среднем оказаться симметричным в достаточной степени, чтобы мы считали излучение изотропным, а излучатель — истинно точечным. При этом, правда, постановка вопроса о направлении электрического и магнитного поля излучения теряет смысл.

Что же касается стандартного утверждения типа «линза преобразует плоскую волну в сферическую, сходящуюся в фокусе», то оно верно лишь как некоторое приближение, в котором малым параметром служит телесный угол , охватывающий сходящийся пучок света. Истинная волна, сформированная линзой, мало отличается от сферической, пока и поскольку 1 Во всяком случае, из уравнений Максвелла следует, что ни сферической, ни цилиндрической электромагнитной волны в точном смысле не существует, а значит, не может быть слишком симметричным излучатель.

Оказывается, самым простым и фундаментальным типом излучателя является электрический диполь с переменным во времени дипольным моментом. Формальный уровень нашего курса не дает возможности изложить этот вопрос с должной степенью строгости, но мы можем сопроводить это утверждение достаточно убедительными аргументами.

Обратимся к уравнениям (10.10). Заметим, что первое из них

впринципе можно рассматривать как часть второго, если под 7 понимать любую компоненту вектора A. Вернемся к сферически симметричной модели и поищем соответствующее решение урав-

10.5 ] |

Излучение электромагнитных волн |

347 |

нений (10.10). Оператор Лапласа применительно к скалярной величине 7 при условии, что последняя зависит только от радиуса, но не от полярного или азимутального угла, может быть записан в простой форме, которую читатель может получить в виде упражнения, перейдя от декартовых координат к полярным:

|

27 22 22 22 |

|

1 2 2 2 2 |

|

22 |

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

2 2 2 |

#2 # # # # |

#2 |

||||||||||

Подставим его в первое уравнение (10.10), после чего умножим обе части уравнения на . Результат

22 |

2 2 1 2 #2 |

|

#2 |

# |

2 2 |

можно преобразовать к виду

2 |

1 |

2 |

, |

7 |

||||

# |

2 |

|

2 |

|

2 |

|||

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

||||

Полученное уравнение формально одномерное, подобно (10.5), а следовательно, имеет решение

7 # |

|

(10.25) |

|

|

|

Решение (10.25) представляет, во-первых, пример истинно сферической волны (но она существует лишь для скалярной величины или потенциального вектора)

7 , 2 ## ,

а во-вторых, если рассматривать 7 еще и как компоненту вектора, моделирует так называемые запаздывающие потенциалы. Если, например, речь идет об электромагнитном поле, то потенциалы и , созданные соответственно токами и зарядами некоторой ограниченной в пространстве системы, устанавливаются на далеких от нее расстояниях с задержкой во времени .

Представим себе дипольную систему, которую мы на больших расстояниях можем описать просто дипольным моментом

, Для удобства описания излучения волн немецкий физик

Генрих Герц (1857–1894) ввел специальный вектор (его так и называют — вектор Герца)

, # 7 ,

#

который, как следует из (10.25), является решением волнового уравнения при 4 , т. е. представляет динамику типа электромагнитной волны. Если мы заставим диполь осциллировать во времени, 0 , то в достаточно удаленной от диполя области пространства эти осцилляции будут регистрироваться именно как бегущая электромагнитная волна.

348 |

Электромагнитные волны |

[ Гл. 10 |

Далее проведем мысленный эксперимент. Пусть наш диполь движется с постоянной скоростью. Тогда он, очевидно, излучать не будет; поле его будет просто стационарным полем в движущейся системе отсчета. Значит, поле излучения определяет не скорость, а, по крайней мере, следующая временн´ая производная, т. е. ускорение, пропорциональное 2 Точный расчет подтверждает такое заключение, а полная мощность излучения колеблющегося диполя дается выражением

|

1 |

2 |

|

4 |

|

|

&0 |

|

|

(10.26) |

|

) |

|

|

|

||

1200 |

73 |

|

|||

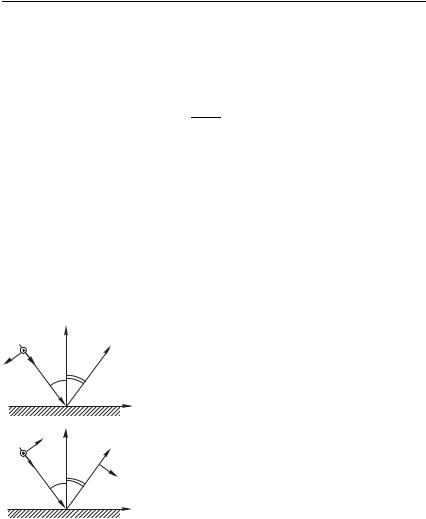

Это излучение обладает заметной анизотропией. Среднее за период значение вектора Пойнтинга оказывается пропорциональным sin2 , где — полярный угол,

который отсчитывается от направления дипольного момента (рис. 10.4).

p0 |

Из всего |

вышеизложенного следует, |

|

|

S( ) |

в частности, |

принципиальная трудность |

|

|||

|

|

резерфордовской планетарной модели ато- |

|

|

|

||

|

|

ма. Если бы электрон просто вращался по |

|

орбите вокруг ядра, атом в принципе существовал бы конечное время — пока вся начальная кинетическая энергия не ушла бы с излучением. Тогда

произошло бы падение электрона на ядро. Существенно, что в этом случае свойства отдельных атомов не были бы идентичны, а зависели бы от возраста. Это соображение послужило главным толчком к созданию атомной модели Бора, а далее — и всей квантовой механики.

Формула (10.26), а равно и рис. 10.4, подразумевают, что

размер диполя меньше длины волны : . Такой диполь называют элементарным диполем или диполем Герца. Излуче-

ние может быть надежно идентифицировано в так называемой волновой зоне — при . В технических целях используются обычно другие излучатели — антенны, у которых характерный размер, с тем или иным коэффициентом порядка единицы, соответствует как раз длине волны: 2$ Если излучение элементарного диполя может быть вызвано различными причинами, включая ускорение частиц, то в случае антенны это всегда результат подачи на диполь мощного внешнего сигнала.

Электродипольное излучение — наиболее типичный механизм генерации электромагнитных волн и в природе, и в технике, но в принципе существуют и другие, связанные с изменением во времени магнитодипольного момента, электрического и магнитного квадрупольных моментов и т. д.

10.6 ] |

Задачи |

349 |

Задачи

1. Плоская монохроматическая электромагнитная волна частоты падает нормально на плоскую гладкую поверхность проводника (см. рис. 10.2). Проводимость материала , магнитная проницаемость ! 1 Оценить коэффициент

отражения по мощности и амплитуде.

Решение. Отличие коэффициента отражения от единицы обусловлено джоулевой диссипацией в скин-слое, т. е. на глубине вплоть до Æэф, которая дается формулой (8.28):

Æэф 2 !0

Удобно вычислять связанные с этим потери, относя их к единице площади поверхности зеркала, а затем получить коэффициент отражения, нормируя эту диссипацию на поток энергии. Итак,

2> 32 |

|

2 2 |

|

||

|

|

|

Æэф * |

|

|

( |

|

!0 |

|||

Модуль вектора Пойнтинга, равный потоку энергии на поверхность зеркала, можно представить в виде

2

*2 *

!0 |

7!0 |

Отнеся интенсивность потерь к потоку энергии, получим коэффициент поглощения по энергии; вычитая последний из единицы, получим коэффициент отражения по мощности . (К сожалению, это совершенно стандартное обозначение пересекается с принятым в электротехнике символом омического сопротивления). Таким образом,

1 |

2 |

|

7!0 |

1 7 |

2!0 |

|

|

|

|

||||

!0 |

|

|

||||

|

|

|

|

|||

Поскольку отраженная волна представляет собой электромагнитную волну той же частоты, что и падающая, и с тем же соотношением между E и H, амплитудный коэффициент отражения равен просто квадратному корню из

коэффициента отражения по мощности: # Надо заметить, что использованные нами соображения корректны лишь в случае радиоволн достаточно низкой частоты. В оптическом и даже инфракрасном диапазоне частот механизмы отражения и потерь будут несколько иными. Мы еще коснемся этого вопроса в заключительной главе.

Точность полученных нами результатов не слишком велика — именно потому, что не слишком точно оцененную величину приходится вычитать из единицы. Гораздо более надежна оценка коэффициента поглощения по мощности

1 7 2!0 ,

которая позволяет правильно оценить порядок величины потерь при отражении. Качественным ответом задачи будет либо малость этого коэффициента

всравнении с единицей, либо соизмеримость.

2.Электрон совершает циклотронное вращение в однородном магнитном поле B. Получить зависимость его энергии от времени и оценить, сколько оборотов он сделает до остановки.

350 Электромагнитные волны [ Гл. 10

Решение. Мы неоднократно подчеркивали гироскопический характер силы Лоренца, в силу которого она не совершает работы над заряженной частицей. Но при движении частицы по круговой орбите (а это движение с ускорением) происходит, в соответствии с (10.26), излучение электромагнитных волн, оното и тормозит частицу. Мы сделаем лишь одно упрощающее предположение: пусть энергия, потерянная на излучение за один оборот, будет много меньше кинетической энергии электрона. Необходимое для этого условие последует в конце решения.

Дипольный момент единственной частицы равен (см. (1.23)): < . Удобно поместить начало координат в центре циклотронной орбиты, тогда &0 < , где — скорость электрона на орбите, а < — циклотронная частота. Поскольку диполь в данном случае вращается, а не

осциллирует, интенсивность потерь (10.26) нужно удвоить (складывая |

4 &2 |

||||||||

|

|||||||||

и 4 &2 ): |

2 4 |

|

2 2 2 |

|

|

2 2 |

|

|

|

> |

1 &0 |

< |

|

> < |

|

, |

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

||

600 73 |

60073 3 0073 |

|

|||||||

|

|

|

|||||||

где > — кинетическая энергия. Составляя уравнение > > , находим, что кинетическая энергия электрона должна убывать по экспоненциальному

закону |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 <2 2 |

|

|||

> |

|

|

|

|

|

|

|

|

3 |

|

3 |

||||

|

|

007 |

|

||||

Как обычно при экспоненциальном затухании, характерное время остановки не зависит от начальной энергии — по смыслу это масштаб времени, по истечении которого энергия становится существенно меньше начальной. Это время можно выразить через характерное число оборотов:

. 3 |

20073 |

|

|

B |

|

|||

< |

2 2 |

|||||||

|

||||||||

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|||

Отсюда и получаем ответ |

|

|

20073 |

|

|

|

||

B 3 |

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|||||

|

|

<3 |

|

|

||||

Наше предположение о малости потерь за период эквивалентно сильному неравенству B 1, что приводит к следующему условию на поле:

3 20073< 3 1012 Тл

—оно с запасом выполнено при всех доступных значениях поля. Соответственно, с большим запасом выполнено условие B 1, так что при рассмотрении не слишком большого числа оборотов частицы в магнитном поле мы вполне можем пользоваться приближением стационарной орбиты (как это до сих пор и делалось).

3.Плоская монохроматическая электромагнитная волна падает нормально на отражающую поверхность, частично поглощается, а частично отражается. В пространстве перед зеркалом образуется суперпозиция падающей и отражен-

ной волн, причем т. н. коэффициент стоячей волны — отношение амплитуды в пучности к таковой в узле — равен 10 Определить коэффициент отражения по мощности.

Ответ: |

|

|

1 |

2 |

|

|

1 |

0,67 |

|

|

|

|

||