Виды российских православных храмов. Попов П.А., Чесноков Г.А

.pdf

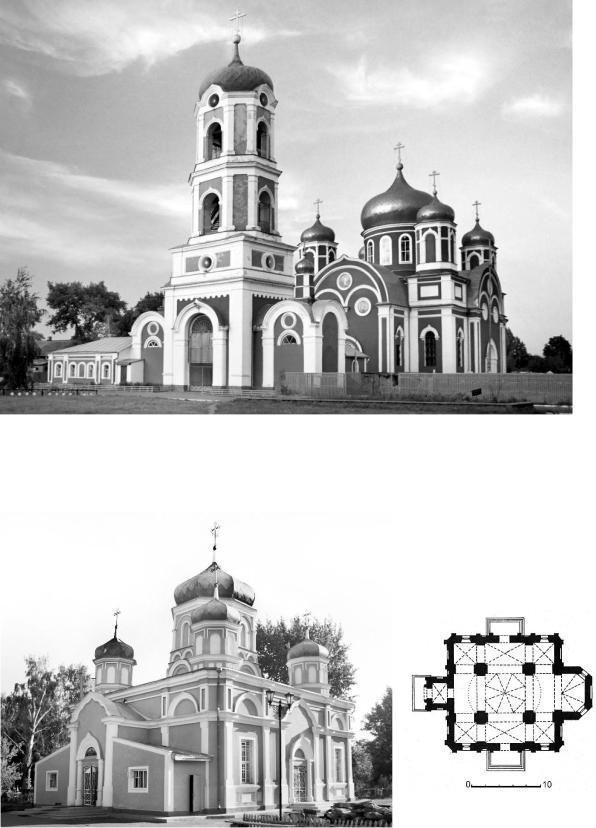

Рис. 173. Воскресенский собор, г. Новохопёрск. Современный вид (фото С.В. Смирнова)

Рис. 172. Успенская церковь, г. Бобров. Современный вид (фото С.В. Смирнова) и план (рис. Л.В. Кригер и М.Ю. Дьякова)

191

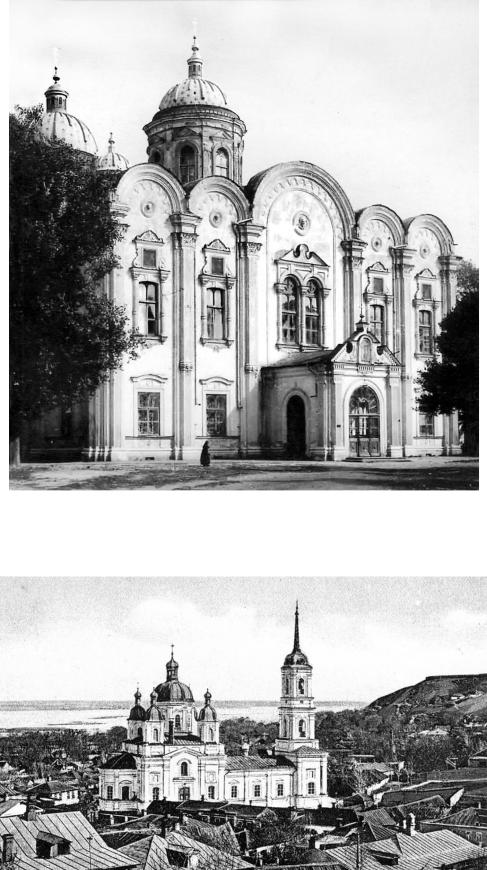

Рис. 174. Благовещенский собор в Митрофановском монастыре, г. Воронеж. Фото начала XX в.

Рис. 175. Церковь Взыскания погибших, г. Воронеж. Открытка начала XX в.

192

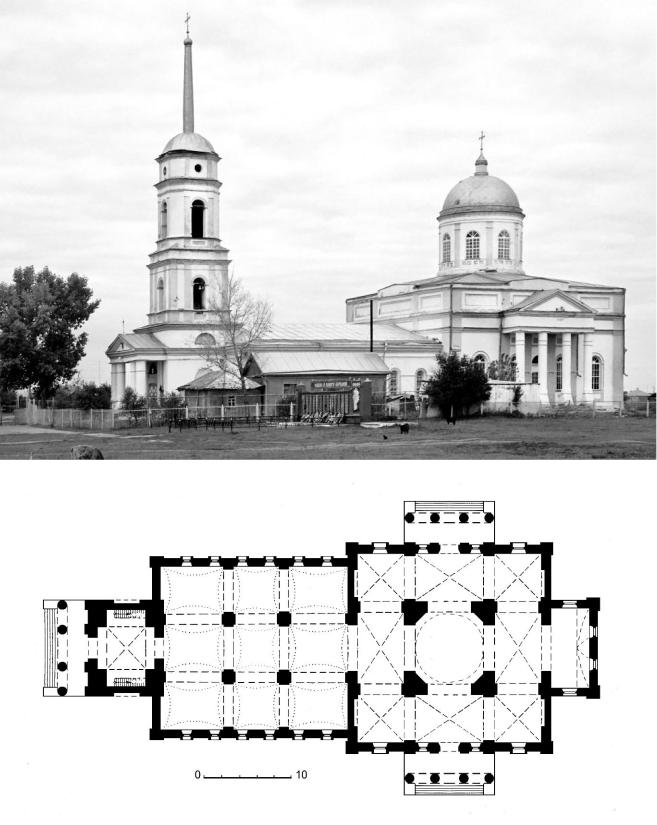

Рис.176. Пятницкая церковь, с. Боево. Современный вид (фото С.В. Смирнова) и план (рис. Л.В. Кригер и М.Ю. Дьякова)

193

Рис. 177. Никольская церковь, с. Никольское.

Современный вид (фото С.В. Смирнова) и план (рис. Л.В. Кригер и М.Ю. Дьякова)

Рис. 178. Покровская церковь, с. Нижняя Катуховка. Современный вид (фото С.В. Смирнова)

194

|

|

А |

вот |

и жемчужина |

|||

|

самого яркого этапа копи- |

||||||

|

рования |

русского стиля |

– |

||||

|

композиционного. В тече- |

||||||

|

ние 1896–1909 гг. в Воро- |

||||||

|

неже |

возвели грандиозный |

|||||

|

по величине и по богатому |

||||||

|

декорированию |

собор |

св. |

||||

|

князя Владимира (Влади- |

||||||

|

мирский собор). Губерн- |

||||||

|

ский архитектор А.А. Кюи, |

||||||

|

ученик К.А. Тона, начинал |

||||||

|

проектирование в 1880-х гг. |

||||||

|

Однако, сохраняя тонов- |

||||||

|

скую идею пятиглавия, сна- |

||||||

|

чала он делал явный крен в |

||||||

|

формы |

модного |

искусст- |

||||

|

венного |

|

«византийского |

||||

|

стиля». |

В проекте видим |

|||||

|

«византийские» барабаны с |

||||||

|

характерными |

арочными |

|||||

|

мотивами и |

сферическими |

|||||

|

куполами. |

|

Объемно- |

||||

|

планировочная |

компози- |

|||||

|

ция равноконечного креста |

||||||

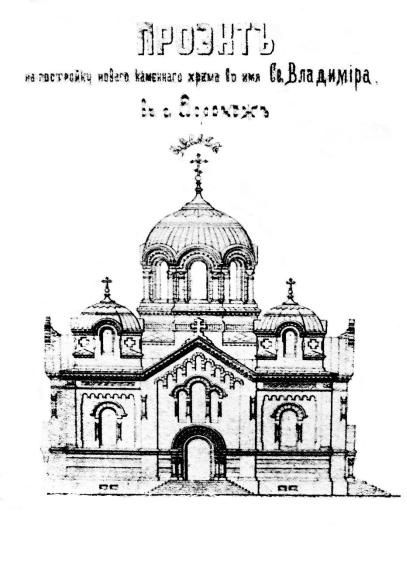

Рис. 179. Собор св. князя Владимира, |

|||||||

имеет одинаковые фасады |

|||||||

г. Воронеж. Вариант проекта |

|||||||

с «грузинско-армянскими» |

|||||||

|

|||||||

|

(в |

другой |

терминологии |

||||

|

|||||||

«романскими») формами: типичными порталами, аркатурами, щипцами (рис. 179). Очевидно, такой собор временно впечатлил бы горожан, ранее не привыкших к масштабному воплощению «византийского стиля». Но проект выглядит совершенно заурядным в сравнении с уже созданными в России подобными образцами. Видимо, не случайно такой проект не состоялся.

Во время начала реального сооружения Владимирского собора в стране уже заявил о себе во всю мощь другой архитектурный этап. Видимо, проект претерпел огромные изменения под влиянием сооружения петербургского храма Спаса на Крови и других роскошных образцов русского стиля. Возможно, формы воронежского собора были изменены (рис. 180) при участии городского архитектора А.М. Баранова, который руководил строительством, – большого поклонника русского стиля. Повышены боковые барабаны, все купола обрели форму русских луковиц. Фасады получили богатую отделку, в основном измельченную, на основе старорусских мотивов узорочья. С мелкими деталями контрастировали исполинские симметричные аттики в форме трехцентровых

195

кокошников: они стали вестниками уже следующего варианта русского стиля – неорусского (мы рассмотрим его в разделе 3.4.4.2). К великому сожалению, храм был разрушен в первой половине 1930-х гг.

. |

|

|

|

|

|

|

|

В сельской воронежской |

|||||

|

местности многие храмы кон- |

|||||

|

ца XIX в. продолжали наде- |

|||||

|

лять – в разном сочетании и в |

|||||

|

разной |

степени – |

формами |

|||

|

«русско-византийского», «ви- |

|||||

|

зантийского» и русского сти- |

|||||

|

лей, не забывая о «порциях» |

|||||

|

классицизма и барокко. Одна- |

|||||

|

ко все сооружения в это время |

|||||

|

отличались |

повышенным |

де- |

|||

|

корированием, в чем явно ска- |

|||||

|

залось влияние композицион- |

|||||

|

ного метода русского стиля. |

|||||

|

Наиболее крупные церкви бы- |

|||||

|

ли сооружены на средства ме- |

|||||

|

стных помещиков или пред- |

|||||

|

принимателей. |

|

|

|||

|

Крупнейшим |

храмом |

||||

|

стал Преображенский собор, |

|||||

|

построенный в слободе (те- |

|||||

|

перь город) Бутурлиновка на |

|||||

|

средства |

торговцев: |

купцов |

|||

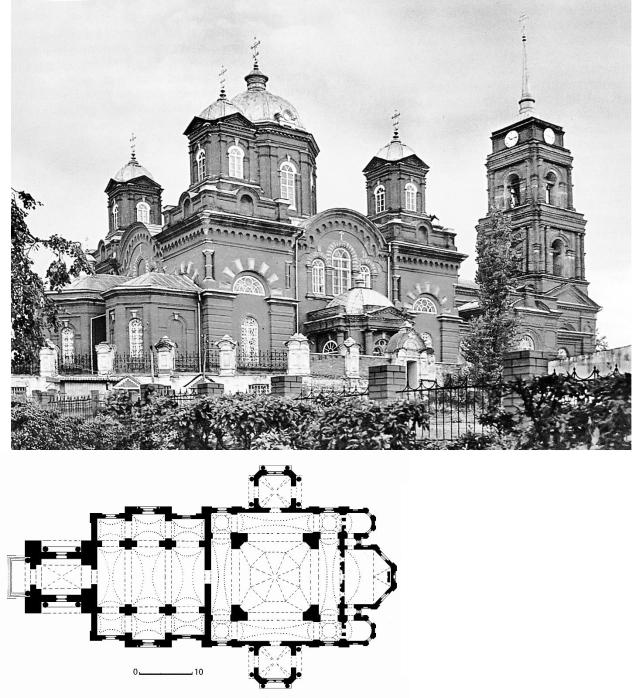

Рис. 180. Собор св. князя Владимира, |

Кащенко и других предпри- |

|||||

нимателей |

(1886–1893, |

арх. |

||||

г. Воронеж. Открытка начала XX в. |

||||||

В.В. Стайновский, С.Л. |

Мы- |

|||||

|

||||||

словский, рис. 181). В основе объемно-планировочной композиции лежит «рус- ско-византийский» пятиглавый мотив, конструктивная основа решена по типу крестово-купольной структуры. При этом барабаны представляют собой восьмигранники, точнее, четверики со скошенными углами, возвращенные из архитектуры столетней давности, – когда барочные формы трансформировались в классицистические. В богатой кирпичной отделке фасадов использованы «византийский» стиль и классицизм, а некоторые детали (парные полуколонны во втором ярусе колокольни) напоминают об эпохе барокко. Самая броская, центральная часть храмового фасада – в «византийском стиле»: большая полукруглая закомара, под ней – тройное окно второго яруса света с арочными проемами. Но форме закомары назойливо противоречат треугольные фронтончики в ордерной классицистической обработке малых барабанов. Таковы показательные обильные приемы эклектики в исполнении местных зодчих.

196

Рис. 181.

Преображенский собор,

г. Бутурлиновка. Современный вид

(фото С.В. Смирнова) и план (рис. Л.В. Кригер и М.Ю. Дьякова)

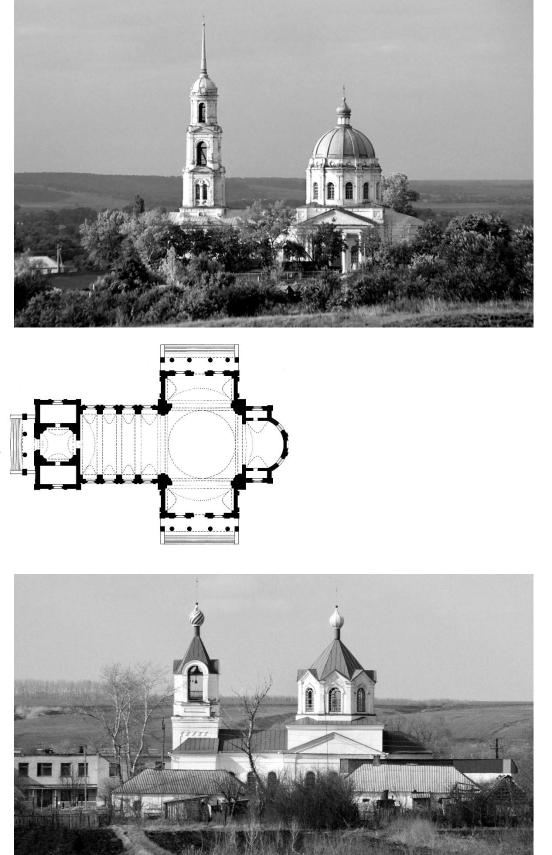

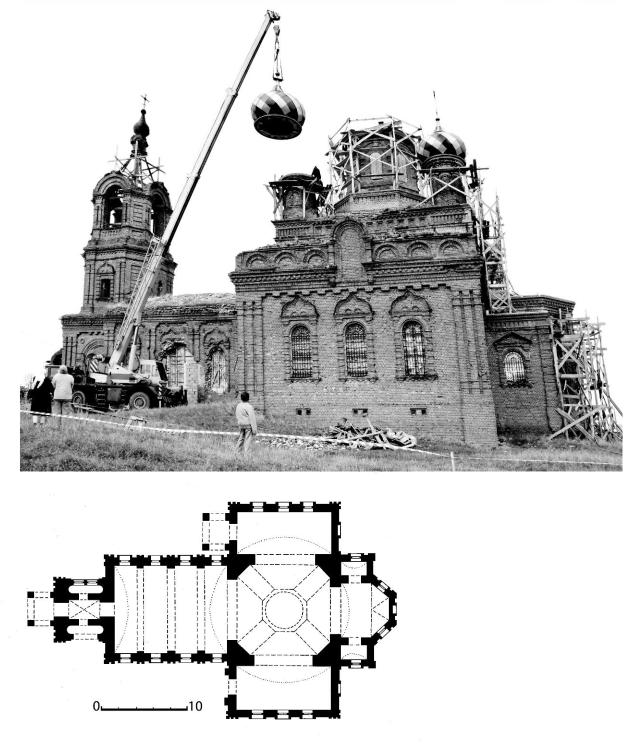

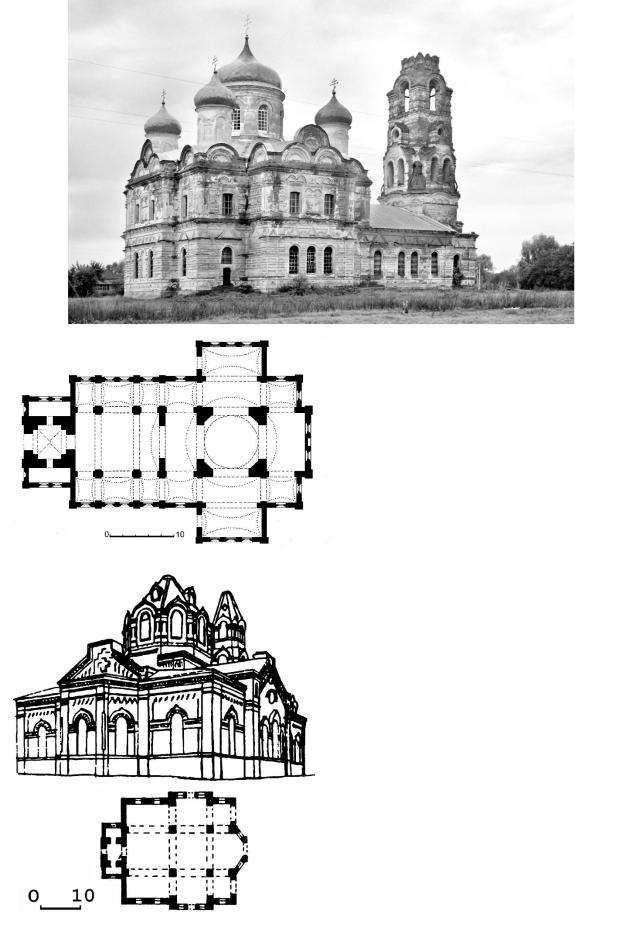

Пятницкая церковь села Хвощеватка Рамонского района (конец 1880-х гг. (?) – 1901, рис. 182), созданная благодаря пожертвованиям дворян Чертковых, и церковь Михаила Архангела села Средний Карачан Грибановского района (1897, рис. 183) тоже повторяют общую тоновскую композицию, но в обоих случаях преобладает богатый декор русского стиля. В Пятницкой церкви сделан акцент на различные небольшие или укрупненные кокошники в оформлении окон, верхней части четверика, верхнего яруса шатровой колокольни. Эффектны порталы: арки опираются на высокие столбы, имеющие утолщения в виде кубышек. Фасады храма Михаила Архангела имеют более измельченный и равномерный декор наподобие узорочья XVII в. и в этом отношении более схожи со стилевым решением Владимирского собора Воронежа.

197

Рис. 182. Пятницкая церковь, с. Хвощеватка. Вид с южной стороны во время восстановления глав (фото П.А. Попова, 2010 г.) и план (рис. Л.В. Кригер и М.Ю. Дьякова)

К Воронежской области ныне относится часть бывшей Тамбовской губернии. Оказывается, здесь на исходе века были излюблены шатровые композиции. Они воплотились, например, в Никольской церкви Солдатской слободы г. Борисоглебска (1895, рис. 184) и Богоявленской церкви с. Большая Грибановка (ныне райцентр, пос. Грибановский, 1899, рис. 185). В остальном в оформлении этих храмов видим такие же стандартные, как и в бывшей Воронежской губернии, декоративные элементы «византийского» и русского стилей.

198

Рис. 183. Церковь Михаила Архангела, с. Средний Карачан.

Современный вид (фото С.В. Смирнова)

и план (рис. Л.В. Кригер и М.Ю. Дьякова)

Рис. 184. Никольская церковь в Солдатской слободе,

г. Борисоглебск. Общий вид и план. Рис. Л.В. Кригер и М.Ю. Дьякова, 1990 г.

199

Рис. 185. Богоявленская церковь, пос. Грибановский. Современный вид (фото С.В. Смирнова)

3.4.4.2. Период модерна и поздней эклектики 1890–1910-х гг.

1890-е гг. были переходным этапом, когда архитектурное творчество совершало постепенное движение от эклектики к модерну, а укоренившиеся эклектичные приемы хотя бы отчасти адаптировались, изменялись в соответствии с новыми утверждавшимися принципами модерна. Не умирая, эклектика обретала черты поздней эклектики. И далее модерн соседствовал с поздней эклектикой – поэтому мы объединяем их в одном периоде 1890–1910-х гг.

Стиль модерн, который стал доминирующим стилем не храмовой, а светской архитектуры, пришел в русскую архитектуру на рубеже XIX и XX вв. Он отличался рационализмом (соответствием внутреннего содержания постро-

ек их внешним формам), отказом от прежних регулярных форм, стремлением к асимметрии, к неожиданности форм и линий. Модерн стремился произвести максимальный чувственный эффект на зрителя. Он стал следствием усиления буржуазных отношений в обществе, большей свободы частных заказчиков и большего творческого раскрепощения зодчих. Он опирался на внедрение новых стройматериалов и строительных технологий (железобетонные и каркасные металлические конструкции, керамический отделочный материал и др.). На стадии модерна следует отличать собственно модерн, то есть чисто новый стиль, который порывал со всеми традициями, а также различные стилизации

200