Полезные материалы за все 6 курсов / Учебники, методички, pdf / Шапошников_Травматология_и_ортопедия_3_том

.pdf

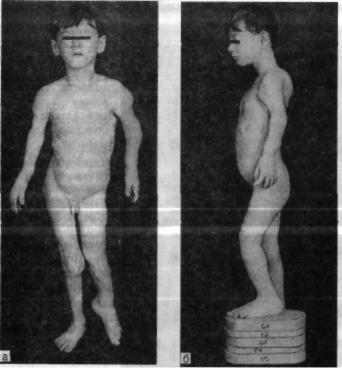

Рис. 1.20. Сестры с метафизарной хондродисплазией Шмидта-

отставание в росте, «утиная» походка и усиленный пояс ничный лордоз. В процессе роста ребенка прогрессирует укорочение нижних конечно стей и появляются варусная деформация голени и варус ная установка стоп, которые формируются вследствие пре обладающего роста малобер цовой кости. Лицо обычно не изменено, иногда описывают выступающие лобные кости (рис. 1.20). Интеллект нор мальный.

При рентгенологическом исследовании определяются нарушения оссификации метафизов такие же, как и при типе Янсена, но они умерен ные и больше выражены во внутренних отделах. Контуры метафизов неровные со сто роны ростковой пластинки.

При этом контуры эпифизов в отличие от таковых при типе Янсена остаются интактными. Длинные трубчатые кости укорочены и слегка искривлены. В позвоночнике также изменения отсутствуют. Отме чаются coxa vara и genu varum.

Тип Мак-Кьюсика (хрящеволосяная гипоплазия). Наследуется аутосомно-рецессивным путем. При этом заболевании отмечается отставание в росте в постнатальном периоде с заметным укорочением и утолщением кистей рук и разболтанными суставами ки стей. У больных наблюдается эктодермальная дисплазия, проявля ющаяся в том, что они имеют тонкие, короткие, редкие и светлые волосы, диаметр которых значительно уменьшен по сравнению с нормой. Поражаются также брови и ресницы. Резко выраженная чувствительность к тяжелой инфекции (например, такой, как вет ряная оспа, которая может быть для подобных больных смертельной) обусловлена, по всей вероятности, недостаткам клеточного имму нитета. Это выражается в хронической нейтропении, лимфопении с замедленным отторжением кожных аллотрансплантатов. Вакци нация против натуральной оспы может быть смертельной. Рентге нологические изменения аналогичны таковым при МХД типа Шмид та (табл. 5).

49

Т а б л и ц а 5. Дифференциальная диагностика метафизарных дисплазий

Признак |

Метафизарные дисплазий |

||

|

|

|

|

|

Янсена |

Шмидта |

Мак-Кьюсика |

|

|

|

|

Данные осмотра: |

|

|

|

рост ниже возрастной нормы |

— |

+ |

+ |

карликовость |

± |

— |

± |

гипоплазия волос |

— |

— |

+ |

светлые волосы |

— |

— |

+ |

гипертелоризм |

+ |

— |

— |

экзофтальм |

+ |

— |

— |

ходьба на согнутых ногах |

+ |

— |

— |

микрогнатия |

+ |

— |

— |

брахидактилия |

+ |

± |

+ |

гиперподвижность пальцев |

— |

— |

+ |

Рентгенологические данные: |

|

|

|

тазобедренный сустав: |

|

|

|

зоны роста шейки расширены |

+ |

+ |

± |

структура шеек неравномерная |

+ |

+ |

— |

контуры головки неровные со стороны |

+ |

— |

— |

физиса |

|

|

|

coxa vara |

— |

+ |

— |

шейки бедер укорочены и расширены |

± |

+ |

— |

коленный сустав: |

|

|

|

контуры метафизов неровные со стороны |

+ |

+ |

+ |

физиса |

|

|

|

контуры эпифизов неровные со стороны |

+. |

— |

— |

физиса |

|

|

|

структура метафизов неравномерная |

+ |

+ |

+ |

очаги дефекта кости в метафизе |

+ |

— |

— |

зоны роста расширены |

+ |

+ |

+ |

genu varum |

|

+ |

± |

|

|

|

|

К другим формам МХД относится болезнь Оллье. Сущность заболевания заключается в замедленной и извращенной оссификации хряща. По мнению С. А. Рейнберга (1964), пролиферация энхондрального хряща происходит, вероятно, вполне нормально, но дальнейшие фазы обызвествления и окостенения развивающе гося хряща во время роста кости в длину не наступают, и поэтому в метадиафизах длинных трубчатых костей остаются неокостеневшие хрящевые массы. Может быть поражена практически любая кость вторичного окостенения (проходящая через хрящевую ста дию). Этим и объясняется разнообразие в распространении хря-

50

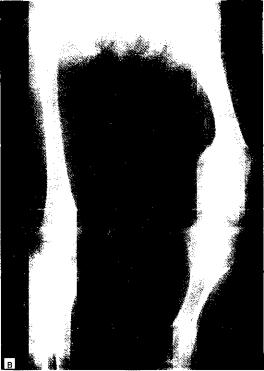

Рис 1.21. Болезнь Оллье. Укорочение конечностей.

а — общий вид больного спереди; б — вид сбоку; в — рентгенограмма костей нижней конечности.

щевых очагов, как единичных, так и множественных. Время по явления заболевания вариабельно: от 2 до 10 лет. Клиническая картина может проявляться в укорочении конечностей, которое иногда достигает больших размеров (до 20—30 см) (рис. 1.21, а, б).

Если имеется поражение нижней конечности, клинически на блюдается хромота, может быть нарушена ось конечности (genu varum или valgum). При осмотре отмечается утолщение метафизов. Поражение одной из парных костей может привести к ограничению движений в суставах. При поражении верхней конечности харак терной деформацией является локтевая или лучевая девиация кисти. Поражение кисти может привести к резкой деформации пальцев. При истончении кортикального слоя бывают патологи ческие переломы при незначительной травме. Болезнь Оллье иног да сочетается с множественными гемангиомами, с другими опу холями, а иногда и с экзостозами. Рентгенологически: поражен ные длинные трубчатые кости укорочены, метафизы расширены, вздуты, в них имеются очаги просветления, разнообразные по

51

|

форме (рис. 1.21, в). В |

||||||

|

пубертатном |

|

возрасте |

||||

|

хрящевая |

ткань в |

оча |

||||

|

гах |

поражения |

заменя |

||||

|

ется костной. |

Хотя оп |

|||||

|

ределенных |

|

доказа |

||||

|

тельств |

типа |

наследо |

||||

|

вания |

|

дисхондропла- |

||||

|

зии Оллье нет, все же |

||||||

|

описано |

несколько се |

|||||

|

мейных |

|

|

|

случаев. |

||

|

V. |

McKusick |

|

полагает, |

|||

|

что, |

возможно, |

дис- |

||||

|

хондроплазия |

Оллье |

|||||

|

наследуется |

по |

ауто- |

||||

|

сомно-доминантному |

||||||

|

типу с неполной пенет- |

||||||

|

рантностью. |

|

|

|

|||

|

Другая |

|

|

группа |

|||

|

МХД — болезнь |

Пай |

|||||

|

ла, |

фронтометафизар- |

|||||

|

ная дисплазия и кра- |

||||||

|

ниометафизарная |

дис |

|||||

|

плазия — характеризу |

||||||

|

ется высоким ростом |

||||||

|

больных, |

|

непропорцио |

||||

|

нальным |

|

телосложени |

||||

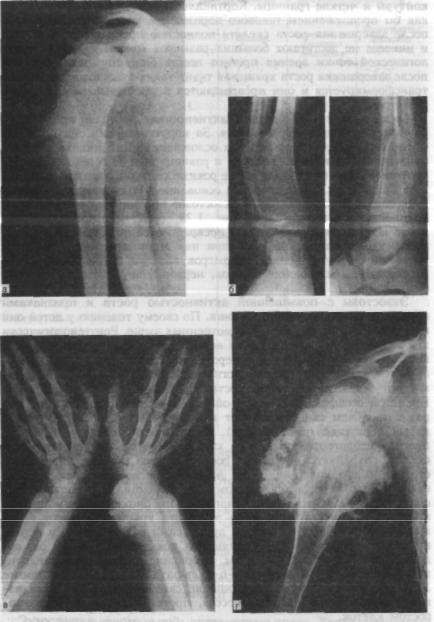

Рис. 1.21 .Продолжение. |

ем |

за счет |

удлинения |

||||

|

конечностей и расшире |

||||||

|

нием метафизов длинных |

||||||

|

трубчатых |

костей. |

По |

||||

следний симптом наиболее выражен в костях, образующих коленный сустав (рис. 1.22). Дифференциальная диагностика между ними основана на различии в характере изменений в коленных и тазо бедренных суставах, костей черепа. При фронтометафизарной дисплазии из-за выраженного склероза основания черепа развиваются симптомы сдавления черепных нервов (снижение зрения и слуха, лицевые параличи и др.). Лицо больных при болезни Пайла не изменено, а при остальных формах наблюдаются изменения от незначительных до развития «львиного лица» (табл. 6).

1.3.16.Множественная экзостозная хондродисплазия

Вплане упоминавшейся выше при описании дисплазии Книста концепции J. Spranger о существовании «семей костных дисплазии» представляют интерес следующие нозологические формы ОХД: мно жественная экзостозная хондродисплазия (МЭХД), ТРФ-I и ТРФ-П, метахондроматоз.

52

В клинической картине МЭХД у детей доминируют ортопедические проявле ния, динамика прогрессирования которых зависит от возрастных особенностей скелета, локализации экзо стозов, характера пораже ния костей экзостозами и активности их роста.

Сроки манифестации заболевания, формирова ния деформаций, развитие осложнений в основном приходятся на периоды на иболее активного роста ске лета (5—7 лет и пубертат ный возраст). В другие воз растные периоды ослож ненное течение заболевания встречается намного реже. Деформация скелета чаще приходится на отделы ске лета, обладающие наиболь шей потенцией роста: дистальную треть бедра, про ксимальную треть большеберцовой кости, дистальную треть болыыеберцовой кости, проксимальную треть

Рис. 1.22. Рентгенограмма коленных суста вов. Краниометафиаарная дисплазия.

плечевой кости. При рентгенологическом исследовании отделов ске лета, где при осмотре нет деформации, всегда выявляется поражение костей экзостозами. Самый ранний рентгенологический симптом МЭХД — локальное выбухание кортикального слоя вблизи физиса. Этот симптом определяется у самых маленьких детей, даже когда первые клинические симптомы (костные выступы на ребрах и др.) отсутствуют. Поражаются все кости скелета, проходящие через хря щевую стадию развития. Экзостозы вначале всегда локализуются вблизи зоны роста. В дальнейшем по мере роста скелета они сме щаются в сторону диафиза. Гипотеза о прохождении экзостозов от зоны роста, основанная на рентгенологических данных, дополнена нами данными радионуклидного исследования. Так, степень накоп ления радионуклида в экзостозе и в субхондральных отделах рос тковых зон была одинаковой, т. е. экзостоз явился как бы продол жением зоны роста.

Наиболее полную информацию дает исследование коленных су ставов, так как образующие этот сустав отделы скелета обладают наибольшей потенцией роста. Все экзостозы исходят из кости на узкой (узкобазальные) либо на широкой (широкобазальные) ножке.

53

Т а б л и ц а 6. Диагностика болезни Пайла, кранио- и фронтометафизарной дисплазии

|

|

Краниомета- |

Фронтомета- |

|

|

Болезнь |

физарная |

||

Признак |

физарная |

|||

Пайла |

дисплазия |

|||

|

дисплазия |

|||

|

|

|

||

|

|

|

|

|

Головные боли |

— |

— |

± |

|

Шум в ушах |

— |

— |

± |

|

Тугоухость |

— |

± |

± |

|

Снижение зрения |

— |

± |

± |

|

Лицевые параличи |

— |

± |

± |

|

«Львиное лицо» |

— |

•±_ |

± |

|

Седловидный нос |

— |

— |

+ |

|

Выпуклый профиль носа |

— |

+ |

— |

|

Микрогения |

— |

+ |

+ |

|

Гипертелоризм |

— |

+ |

+ |

|

Сколиоз |

± |

— |

+ |

|

Умеренное расширение метафизов |

— |

+ |

+ |

|

Расширение на границе метадиафиза |

+ |

— |

— |

|

Локальное уплотнение метафизов |

— |

+ |

— |

|

Coxa valga |

+ |

— |

+ |

|

Таз треугольной формы |

— |

— |

+ |

|

Genu valgum |

+ |

— |

+ |

|

Деформация тазового кольца |

— |

— |

+ |

|

Гиперостозы свода черепа |

— |

+ |

— |

|

Склероз основания черепа |

± |

+ |

+ |

|

Отсутствие лобной пазухи |

— |

— |

+ |

|

Выступающие надбровные дуги |

—- |

— |

— |

|

|

|

|

|

Такое деление основано на закономерностях распределения хряще вой ткани в экзостозах, являющейся источником его роста. Узкобазальные экзостозы характеризуются распространением хрящевой ткани только на верхушке до уровня их основания. Поражение подлежащей «материнской» кости в отличие от широкобазальных экзостозов для них нехарактерно. Определив характер поражения костей экзостозами, можно прогнозировать течение заболевания и выбрать оптимальную тактику диспансеризации и оперативного ле чения. Эволюция экзостозов у детей зависит от темпов роста их хрящевого покрова и костеобразования в ней.

В зависимости от этого различают следующие варианты эволюции отдельных экзостозов.

Экзостозы с «нормальной» активностью роста. Характеризуются сбалансированностью роста хрящевого покрова с ростом пораженной кости, равномерным костеобразованием. Они часто исходят из кости на узком основании. Рентгенологически для этих экзостозов харак терны губчатая структура, сравнительно небольшие размеры, ровные

54

контуры и четкие границы. Кортикальный слой экзостоза является как бы продолжением такового пораженной кости. Эти экзостозы после завершения роста скелета полностью прекращают свой рост и никогда не достигают больших размеров (рис. 1.23, а). С онко логической точки зрения прогноз всегда благоприятный, так как после завершения роста хрящевая ткань таких экзостозов полностью трансформируется и они превращаются в так называемые костные экзостозы.

Экзостозы с повышенной активностью роста и признаками равномерного костеобразования. За короткое время они приводят к формированию деформаций и осложнений. Для них характерны бурный рост хрящевого покрова и равномерная ее оссификация. На рентгенограмме они имеют также ровные контуры и четкие границы, в большинстве случаев широкое основание. Их структура губчатая, гомогенная, но отличается от экзостозов предыдущей группы более крупнопетлистым рисунком (рис. 1.23, б). Эти экзостозы также после завершения роста скелета превращаются в костные экзостозы, поэтому онкологический риск при них минимальный. В процессе роста они достигают больших размеров, вызывая деформацию костей и осложнения (сдавление сосудов, нервов и других анатомических образований).

Экзостозы с повышенной активностью роста и признаками неравномерного костеобразования. По своему течению у детей они не отличаются от таковых, рассмотренных выше. Рентгенологически эти экзостозы характеризуются негомогенным структурным рисун ком, нечеткими границами и неровными контурами, нередко опре деляется изменение рентгенологической структуры всего метафизарного отдела пораженной кости. Основание экзостоза широкое. Процессы оссификации хрящевой ткани в этих экзостозах не вы ражены, о чем свидетельствует наличие обызвествленного хряща на их верхушке (рис. 1.23, в). С онкологической точки зрения прогноз неблагоприятный, так как к моменту завершения роста скелета сохраняется хрящевая ростковая зона по периферии экзо стоза и в его толщине. Рост экзостоза после завершения роста скелета не прекращается, поэтому они потенциально должны рас сматриваться как вторичные хондромы. При биохимическом анализе протеогликановых компонентов экстракта хряща экзостозов с по вышенной активностью роста с признаками равномерного и нерав номерного костеобразования выявлены повышение в 5—10 раз со держания гиалуроновой кислоты, изменение соотношения хондрои- тин-4-сульфата: хондроитин-6-сульфата (85:15% при норме 50:50%), эмбриональное соотношение связующих белков. Эти из менения характерны для процессов, протекающих с интенсивным ростом клеток.

Экзостозы, трансформировавшиеся во вторичную хондрому. Отличаются бурным клиническим течением. Деформация поражен ного отдела скелета за короткое время достигает максимальной выраженности. В ряде случаев отмечается изменение сосудистого рисунка кожи, что симулирует трансформацию экзостоза во вто-

Рис. 1.23. Рентгенограммы. Варианты развития экзостозов у детей в зависимости от степени активности роста.

а — экзостозы с «нормальной» активностью роста; б — экзостозы с повышенной активностью роста и признаками равномерного костеобразования; в — экзостозы с повышенной активностью роста и признаками неравномерного костеобразования; г — экзостозы, трансформирующиеся во вторичную хондрому.

56

ричную хондросаркому. Весьма информативным симптомом транс формации экзостоза во вторичную хондрому является резкое несо ответствие его клинических и рентгенологических размеров, свиде тельствующее о бурном росте хрящевого покрова. Для экзостозов с повышенной активностью роста и признаками неравномерного костеобразования это несоответствие менее выражено. Рентгеноло гические контуры экзостоза при его трансформации во вторичную хондрому приобретают крупноволнистый характер, структура обра зования становится неравномерной, что обусловлено наличием мно жественных крапчатых и пятнистых включений на фоне отдельных утолщенных, редко расположенных трабекул и небольших участков просветлений (рис. 1.23, г).

Все вышеприведенные варианты эволюции экзостозов характерны для детского возраста. У взрослых экзостозы в основном прекращают свой рост. В отличие от детей рост экзостоза у взрослых всегда рассматривается как симптом трансформации его во вторичную хондрому. Озлокачествление экзостоза у детей в наших наблюдениях не встретилось, хотя они описаны в литературе без морфологического доказательства. Трансформация экзостоза у детей во вторичную хондрому всегда протекает очень бурно и напоминает течение зло качественной опухоли. При морфологическом исследовании у всех больных обнаруживается картина трансформации экзостоза во вто ричную хондрому.

Механизм формирования деформации костей при МЭХД разли чен. В непарных костях в основном развиваются деформации, обус ловленные ростом самого экзостоза. Очень редко из-за неравномер ного роста ростковой зоны развиваются вторичные деформации в виде искривления или укорочения сегмента. В парных костях, кроме деформации такого рода, возникают еще вторичные деформации, обусловленные давлением экзостоза на зону роста соседней кости и самой соседней кости.

Клиническая картина МЭХД характеризуется выраженным по лиморфизмом, обусловленным различным характером поражения костей экзостозами и активностью их роста.

1.3.17.Трихоринофалангеальная дисплазия

исиндром Лангера - Гидиона

В1966 г. Giedion описал синдром, для которого характерны тонкие

имедленно растущие волосы, грушевидный нос, брахидактилия с клиновидными эпифизами. Синдром получил название трихоринофалангеальной дисплазии. Некоторые авторы отнесли это заболе вание к типу I, тогда как ТРФ-П, или синдром Лангера—Гидиона, представляет собой комбинацию фенотипа ТРФ-I с задержкой ум ственного развития той или другой степени и множественными костно-хрящевыми экзостозами.

По течению экзостозов СЛГ всегда напоминает IV клиническую форму МЭХД, а в отдельных случаях заболевание протекает более выраженно. Наблюдение над больными с СЛГ свидетельствует

об «агрессивном» течении экзостозов, так как независимо от формы и локализации все экзостозы характеризуются повышенной актив ностью роста. При СЛГ кости выглядят истонченными, и в них наблюдаются дистрофические изменения по типу кистовидной пе рестройки.

Этиология СЛГ стала ясна только в последнее время. Практически у всех больных с СЛГ, обследованных цитогенетически с исполь зованием метода прометафазных хромосом, выявлена специфическая микроделеция хромосомы 8 (q24,l—q24,13). Это позволило считать синдром хромосомным. Кроме того, аналогичная, но маленькая делеция выявлена у нескольких больных с ТРФ-I, но несколько проксимальнее — хромосома 8 (q24,12). Таким образом, появились основания считать, что СЛГ и ТРФ-I — единая патология, но с множественными экзостозами в первом случае, что, очевидно, яв ляется их единственным различием, поскольку доказано, что второй отличительный признак СЛГ — умственная отсталость — может отсутствовать. Если это так, то можно предположить, что ген, который включен в делецию при СЛГ, сохраняется при ТРФ-I и, несомненно, мутирует или подвергается делеции при доминантнонаследуемом синдроме множественных экзостозов, тем более что известно расположение гена МЭХД на длинном плече хромосомы 8 вблизи гена СЛГ. В связи с этим возникает еще один аспект изучения — этиология и патогенез МЭХД.

1.3.18. Метахондроматоз

Метахондроматоз относится к числу самых «младших» в рассмат риваемой «семье костных дисплазий». Для него характерно сочетание экзостозов с изменениями костей по типу энхондроматоза. Энхондроматоз при метахондроматозе своеобразен и, кроме метафиза, охватывает и параартикулярную область и располагается всегда эксцентрично. Течение заболевания при данном синдроме всегда благоприятное, так как все экзостозы характеризуются «нормальной» активностью роста. Локализация экзостозов в основном на кисти и стопе, в ряде наблюдений — и на дистальном отделе длинных трубчатых костей. Преобладает мнение, что экзостозы, локализу ющиеся на кисти, при метахондроматозе в процессе роста скелета подвергаются обратному развитию.

До недавнего времени данная «семья костных дисплазий» рас сматривалась как моногенное заболевание под названием множест венная экзостозная хондродисплазия. Последующее накопление кли нического материала позволило выделить ряд форм: при ТРФ в большинстве случаев экзостозы отсутствуют, для метахондроматоза течение экзостозов благоприятное, при СЛГ наблюдается более вы раженное проявление экзостозов в сочетании с дистрофическими нарушениями в костях, а для МЭХД патогномоничен клинический полиморфизм.

58