- •Введение

- •1. О постановке задач в теории пластичности

- •2. Теоретические методы решения задач омд

- •2.2. Метод линий скольжения [1,2,4].

- •4. Приближенный энергетический

- •4.1 Исходные уравнения

- •4.2. Модели из жёстких блоков

- •4.2.1. Алгоритм решения задач с использованием

- •4.2.2. Алгоритм построения жёстко-блочной модели

- •4.2.3. Алгоритм построения годографа скоростей

- •4.2.4. Учёт упрочнения в очаге деформации

- •4.2.5. Определение температурных изменений в

- •4.3. Пример решения задачи приближенным

- •4.3.1. Разработка математической модели процесс отрезки

- •4.3.2. Работа внутренних сил

- •4.3.3. Работа сил сопротивления

- •4.3.4. Работа сил среза

- •4.4. Определение удельного усилия

- •4.5. Определение величины сопротивления деформированию с учетом деформационного и скоростного упрочнения.

- •4.5.1. Алгоритм решения задачи

- •5. Метод конечных элементов в обработке

- •5.1. O методе конечных элементов

- •5.2. Программный комплекс msc.SuperForge

- •5.2.1. Структура программы msc.SuperForge. Подготовка данных

- •5.2. Метод конечных элементов первого порядка

- •5.2.1.Понятие о линиях тока. Функции тока.

- •5.3. Расчет энерговыделения на линиях разрыва скорости

- •5.3.1 Расчет энерговыделения на линиях разрыва

- •5.4. Определение функций тока на элементе

- •5.5 Примеры решения технологических задач

- •5 .6.1 Редуцирование и волочение полосы в клиновых матрицах (рис. 5.42)

- •5.6.2. Обратное выдавливание плоским пуансоном

- •6 Решение осесиметричных задач

- •6.1. Открытая штамповка круглых в плане поковок

- •7. Расчет деформированного состояния при плоском пластическом течении

- •8. Курсовая работа

- •8.1.Задание и содержание курсовой работы.

- •8.2. Оформление курсовой работы

- •8.3. Защита и оценка курсовой работы

- •Содержание

- •Приложение 1

- •Приложение 2

- •394026 Воронеж, Московский просп., 14

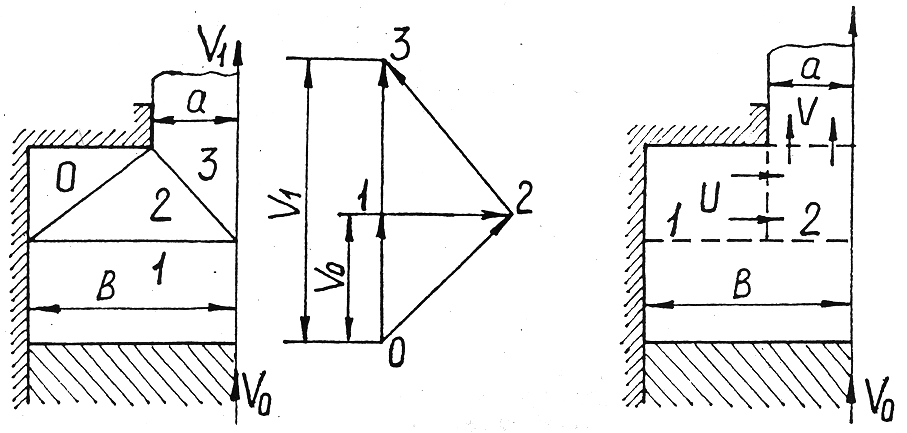

4.2. Модели из жёстких блоков

Первым этапом энергетических расчётов является построение кинематически возможной модели деформируемого тела. При её выборе стремятся к тому, чтобы сложность вычислений не была чрезмерной и соответствовала уровню используемых допущений о свойствах материала и условиях его нагружения. Во многих случаях целесообразно применение кинематически возможных моделей из жёстких блоков, которые заменяют деформируемое тело в каждый момент времени механизмом с низшими парами – парами скольжения.

а) б)

Рис. 4.2. Рис. 4.3.

При этом все блоки являются прямыми призмами одинаковой высоты и имеют в основании, как правило, треугольник и прямоугольник (рис.4.2.,4.3.).

Построение и расчёты моделей из жестких призматических блоков, проводят, исходя из указанных ниже положений:

1. При перемещении блоков допустимо только их взаимное скольжение без обкатывания. В противном случае нарушается непрерывность нормальных составляющих скоростей на границах.

2. Система блоков должна допускать малое смещение тех элементов, которые примыкают в расчётной схеме движущемуся инструменту, если представить, что рёбра блоков притуплены.

3. Разрыв нормальных составляющих скоростей на рёбрах блоков возможен, поскольку представляет нарушение сплошности материала лишь вдоль линии.

4. В пределах каждого блока относительные деформации отсутствуют и интенсивность скоростей деформации i=0. Поверхности скольжения блоков друг по другу представляют поверхности разрыва скоростей.

5. Линии тока состоят из отрезков прямых или дуг окружности в пределах каждого блока. Изменение предела текучести упрочняемого материала происходит лишь на концах этих отрезков в результате сдвиговых деформаций на плоскостях скольжения блоков.

Равенство мощностей внешних и внутренних сил на кинематически возможных скоростях имеет вид:

![]() (4.12)

(4.12)

где – мощности нагрузок деформирования Np,

мощности сил контактного трения N

мощности на разрывах скоростей N.

Находят суммированием конечного числа членов, зависящего от числа блоков и их граней:

![]() (4.13)

(4.13)

![]() (4.14)

(4.14)

![]() (4.15)

(4.15)

здесь P – усилие деформирования;

V – скорость деформирования (скорости перемещения блоков, к которым приложены усилия P, в направлении этих сил);

B – ширина деформируемого тела, равная высоте призматических блоков;

(lc)j и (Vc)j – сторона грани блока j, скользящая по инструменту, и скорость этого скольжения;

(k)j – удельные силы трения на грани блока j со стороной (lc)j;

ljk – сторона грани блока j, скользящая по блоку K;

Vjk – скорость скольжения блока j по блоку K;

(s)jk – средний предел текучести на стыкуемых гранях

блоков j и K.

В первом приближении, обычно, в расчётах предполагают материал идеально пластичным, так что величина (s)jk постоянна.

Удельные силы трения обычно определяют в долях от величины касательного напряжения.

![]() (4.16)

(4.16)

где - коэффициент, принимающий значения от нуля до единицы.