- •78.Характер стула при холере обильный, водянистый, без калового запаха и окраски;

- •33) Специфическая профилактика тифо-паратифозных заболеваний связана с применением – химической вакцины

- •8 Тема( тут на 90)

- •18. Оптимальное значение Ph среды для роста холерного вибриона - 8,5-9,0

- •Микроорганизмы нормофлоры не являются антигенами

- •Зависят от способа введения в макроорганизм

- •Для проведения бактериологического метода диагностики используют:

- •К облигатным анаэробам относятся: 1) коринебактерии; 2) бациллы; 3) бактероиды; 4) клостридии; 5) бифидобактерии. Выберите единственную комбинацию, в которой учтены все правильные ответы:

- •Яндекс диск –

- •Раздел 1. Общая микробиология

- •1. Предмет, задачи и разделы медицинской микробиологии. Значение медицинской микробиологии в практической деятельности врача стоматолога.

- •2. Основные этапы развития микробиологии. Работы Луи Пастера и Роберта Коха. Физиологический период развития микробиологии.

- •5. Основные формы бактерий. Морфология, ультраструктура, химический состав бактериальной клетки. Основные отличия прокариотов от эукариотов. Протопласты, сферопласты, l-формы бактерий.

- •6. Структура бактериальной клетки. Постоянные и непостоянные структуры, их биологическая роль, способ выявления.

- •7. Морфология актиномицетов. Патогенные представители.

- •8. Морфология спирохет. Патогенные представители.

- •10. Морфология хламидий. Виды, патогенные для человека.

- •11. Методы приготовления препаратов для изучения морфологии микробов в живом и в окрашенном состоянии. Простые и сложные методы окраски микробов.

- •12. Характеристика методов микроскопии: с иммерсионным объективом, тём-нопольная, фазово-контрастная, люминесцентная микроскопия, электронная микроскопия.

- •13. Питание бактерий: механизм, источники и типы питания. Факторы роста микроорганизмов.

- •14. Ферменты бактерий. Классификация по биологической роли, характеру регуляции и субстратной специфичности. Методы изучения ферментативной активности бактерий.

- •15. Дыхание бактерий. Сущность процессов дыхания. Методы культивирования анаэробов.

- •17. Культивирование бактерий. Питательные среды: классификация и характеристика (простые, сложные, элективные, дифференциально-диагностические).

- •18. Методы выделения чистых культур аэробных и анаэробных бактерий. Бактериальная колония.

- •19. Природа вирусов их основные свойства, морфология, величина. Репродукция вирусов. Фазы взаимодействия вируса с клеткой.

- •20. Культивирование вирусов, методы их обнаружения и идентификации. Культуры клеток и их характеристика.

- •21. Бактериофаги: морфология. Фазы взаимодействия вирулентного и умеренного фагов с бактериальной клеткой. Профаг. Практическое использование бактериофагов.

- •22. Влияние температуры на рост и размножение бактерий. Температурный оптимум, минимум, максимум. Термостат.

- •25. Взаимоотношение между микроорганизмами в ассоциациях: нейтрализм, метабиоз, синергизм, антагонизм. Микробы-антагонисты: их использование в производстве антибиотиков и других лечебных препаратов.

- •27. Общие принципы антибактериальной терапии. Основные факторы, влияющие на эффективность антибиотикотерапии. Побочные эффекты антибиотикотерапии, меры их предупреждения и лечения.

- •Раздел 2. Иммунология

- •32. Определение понятий «патогенность» и «вирулентность» микроорганизмов.

- •4. Период исходов, в этот период может наступить:

- •38. Особенности вирусных инфекций. Инфекционность вирусов (понятие, чем обусловлена). Виды вирусных инфекций: продуктивная, персистенция (определение, характеристика).

- •40. Видовой (врождённый) иммунитет: определение понятия. Характеристика основных барьеров врождённого иммунитета: поверхностные покровы, гуморальные и клеточные факторы, роль нормальной микрофлоры.

- •42. Комплемент: химическая природа и фракции, пути активации, роль в анти-инфекционной защите организма, источники получения и применение на практике.

- •44. Иммунная система организма. Органы иммунной системы. Т- и в-лимфоциты, макрофаги, их функции. Клеточный и гуморальный иммунный ответ.

- •45. Механизм иммунного ответа. Взаимодействие т- и в-лимфоцитов и макро-фагов. Их роль в клеточном и гуморальном иммунном ответе.

- •46. Понятие об антигенах, основные свойства. Специфичность антигенов. Полноценные и неполноценные антигены.

- •47. Антигенная структура бактериальной клетки: обозначения, расположение, характеристики, получение, практическое применение. Групповые и видовые антигены микробов.

- •48. Антитела, иммуноглобулины: классы, структура и основные свойства. Первичный и вторичный иммунный ответ. Функции антител в антимикробной защите.

- •49. Местный иммунитет: определение понятия, основные механизмы. Особен-ности структуры секреторных иммуноглобулинов, место их образования и функции.

- •50. Реакция агглютинации, механизм реакции и ингредиенты, способы по-становки и практическое применение.

- •51. Реакция преципитации, механизм реакции и ингредиенты, способы по-становки и практическое применение.

- •52. Реакция нейтрализации токсина антитоксином, механизм реакции и ингредиенты, способы постановки и практическое применение.

- •53. Реакция связывания комплемента, механизм реакции и ингредиенты, способы постановки и практическое применение.

- •54. Реакция непрямой или пассивной гемагглютинации, механизм реакции и ингредиенты, способы постановки и практическое применение.

- •56. Вакцины. Виды вакцин. Методы их получения. Практическое применение.

- •57.Иммунные сыворотки, виды, методы получения, применение:

- •58. Понятие об аллергии, её типы.

- •59. Гиперчувствительность замедленного типа. Основные особенности, меха-низм формирования. Инфекционная аллергия, её практическое применение.

- •Раздел 3. Частная микробиология

- •65. Возбудители брюшного тифа и паратифов: морфология, физиология, факторы вирулентности. Лабораторная диагностика на разных стадиях заболевания. Препараты для лечения и специфической профилактики.

- •67. Шигеллы: морфология, физиология, классификация, факторы патогенности и патогенез заболевания. Лабораторная диагностика. Препараты для лечения и профилактики.

- •68. Эшерихии: морфология, физиология. Антигенная структура и классификация возбудителей заболеваний. Лабораторная диагностика. Принципы лечения и профилактики

- •69. Возбудители холеры, их свойства. Биовары. Антигенная структура и клас-сификация. Патогенез холеры. Лабораторная диагностика. Принципы лечения и профилактики.

- •70. Клостридии столбняка: морфология и физиология. Токсинообразозание. Столбняк у человека: условия возникновения заболевания, клинические проявления. Препараты для специфического лечения.

- •71. Возбудители анаэробной газовой инфекции. Морфология, культуральные свойства. Условия возникновения заболевания. Роль клостридий в возник-новении одонтогенной инфекции челюстно-лицевой области.

- •72. Клостридии ботулизма, их характеристика. Токсинообразование. Типы токсинов.Условия возникновения заболевания и клинические проявления. Препараты для специфического лечения.

- •3 Рода: Treponema, Borrelia, Leptospira.

- •79. Вирус коксакивирусного стоматита. Его характеристика. Источник ин-фекции и механизм заражения. Лабораторная диагностика.

- •81. Семейство герпесвирусов. Классификация. Общая характеристика. Заболевания, их клинические проявления в полости рта. Лабораторная диагностика, препараты для лечения.

- •Раздел 4. Микробиология полости рта

- •84. Микробные ассоциации полости рта и понятие о биоплёнках. Условия, ме-ханизмы и стадии формирования биоплёнок. Свойства биоплёнок.

- •85. Нормальная микрофлора полости рта. Аэробная и анаэробная резидентная микрофлора различных биотопов ротовой полости.

- •1.Облигатные анаэробы. Грамотрицательные кокки: Вейлонеллы (род Veillonella).

- •1.Облигатные анаэробы. Извитые формы Семейство Spirochaetaceae.

- •1. Облигатные анаэробы. Грамположительные палочки: Лактобациллы (род Lactobacillus).

- •86. Микробная экология полости рта. Этапы формирования микробиоценоза полости рта в онтогенезе. Видовой состав микрофлоры.

- •87. Микробная экология полости рта. Факторы, влияющие на колонизацию тканей полости рта микроорганизмами.

- •88. Микробная экология полости рта. Значение поверхностных структур и молекул для адгезии микробов. Адгезины. Механизмы адгезии.

- •89. Микробная экология полости рта. Слюна, её функции. Компоненты (молекулы) слюны, их роль в колонизации микроорганизмов.

- •90. Зубные бляшки и механизмы их образования. Влияние различных факторов на формирование зубной бляшки. Зубные бляшки разной локализации: особенности микрофлоры, роль в патологии.

- •91. Зубной налет и механизмы его образования. Адгезия, коадгезия и коагрегация бактерий. Роль биосинтеза глюканов.

- •92. Зубной налет (бляшка). Механизмы (схема), динамика и фазы её формирования. Роль в патологии полости рта.

- •93. Факторы врожденного иммунитета полости рта: определение понятия, по-верхностные покровы, клеточные и гуморальные факторы.

- •1.Оказывает антагонистическое действие в отношении различных патогенных видов бактерий, попадающих в полость рта.

- •96. Гуморальные факторы врожденного иммунитета полости рта: определение понятия, названия факторов (молекул), их функции.

- •97. Микрофлора при кариесе зубов. Местные факторы, способствующие разви-тию кариеса. Роль зубной бляшки в развитии кариеса.

- •99. Streptococcus mutans: морфология, физиология. Серологические группы, виды (названия). Факторы вирулентности St. Mutans, их локализация и функции.

- •100. Микрофлора при болезнях пародонта. Пародонтопатогенные виды микроорганизмов. Роль зубной бляшки. Патогенез пародонтита.

- •101. Актиномицеты и спирохеты полости рта: значение в составе нормальной флоры и участие в развитии патологических процессов в ротовой полости.

- •102. Микробиоценоз полости рта. Облигатные анаэробы полости рта: значение в составе нормальной микрофлоры и участие в развитии патологических процессов.

- •103. Бактероиды полости рта, видовой состав: значение в нормальной микрофлоре полости рта. Участие в развитии патологических процессов челюстно-лицевой области.

- •104. Язвенно-некротический стоматит Венсана. Возбудители. Причина возникновения. Роль нормальной микрофлоры и резистентности микроорганизма.

- •105. Понятие об оппортунистической болезни. Оппортунистические стоматиты: определение, причины, клинические формы. Характеристика возбудителей.

- •106. Одонтогенные инфекции: определение понятия, причины, клинические формы. Особенности состава микрофлоры. Схема патогенеза. Лабораторная диагностика.

- •Тема 3. Микробиология заболеваний

- •Тема 4. Одонтогенная инфекция

- •Тема 5. Иммунология ротовой полости.

- •Кишечная палочка является возбудителем – колиэнтеритов

- •Ведущим методом для диагностики кишечных инфекций является – бактериологический

- •Кишечная палочка является возбудителем – колиэнтеритов

- •Тема 14

- •8 Тема( тут на 90)

- •Фаза размножений бактерий – характеристика:

- •Часть 1

- •Раздел 1

- •Мутация заключается: а) в изменениях первичной струк-

- •Конъюгацией называют: туры днк, которые выражаются в

- •Раздел 2

- •Антагонизм определяется как: а) взаимовыгодное сожительство

- •Укажите определение, соответ- ствующее понятию «метабиоз»:

- •Синергизмом называют: б) Sarcina lutea; в)

- •Эубиоз определяется как: а) совокупность защитных

- •К селективной деконтаминации относится:

- •Раздел 3 инфекционная иммунология

- •Имеются следующие пути ак- тивации системы комплемента:

- •Альтернативному пути акти- вации комплемента отвечают

- •Классическому пути актива- ции комплемента отвечают

- •Лектиновому пути активации

- •Для антигенов главного

- •Для иммуноглобулина класса g справедливы следующие

- •Для иммуноглобулина класса м справедливы следующие

- •Для иммуноглобулина класса а характерны следующие

- •Для иммуноглобулина класса е справедливы следующие

- •Часть 2

- •Раздел 1 возбудители бактериальных

- •Раздел 2 микробиология инфекций,

- •Раздел 3

- •Раздел 4

- •Раздел 5 микробиология риккетсиозов, спирохетозов, хламидиозов.

- •Раздел 6 вирусология

- •Эпителиотропными герпе- свирусами человека являются: а) вирус Эпштейна-Барр;

- •Укажите положения,

- •Тема 13

- •Тема 14

- •Тема 14

- •Укажите верные положения: а) актиномицеты участвуют в кариозных поражениях корней зубов у пожилых людей при обнажении корневого участка зуба;

- •Перечислите признаки, характеризующие стрептококков: а) грамположительные кокки; в) факультативные анаэробы;

- •14. При длительном гингивите в поддесневой бляшке обнаруживаются: а) фузобактерии; б) бактероиды; г) актиномицеты.

- •При одонтогенных воспалениях обнаруживаются следующие виды из рода Peptostreptococcus: а) p. Magnus; 42 б) p. Micros; в) p. Anaerobus

- •При одонтогенных воспалениях обнаруживаются следующие виды из рода Actinomyces: а) a. Bovis; б) a. Israelii;

- •19. Перечислите ферменты, содержащиеся в ротовой жидкости: а) лизоцим; в) лактоферрин; г) лактопероксидаза.

- •10. Перечислите методы, применяемые для исследования микрофлоры при кариесе: а) бактериоскопический; б) бактериологический;

- •5. Материалом для исследования при диагностике заболеваний пародонта может служить: б) десневая жидкость; г) поддесневая зубная бляшка.

- •3. Метод, основанный на обнаружении антигенов в исследуемом материале, называется: г) иммунохимическим методом

- •8. Гонококковый стоматит может проявляться: а) гиперемией; б) отеком слизистой; в) эрозиями; г) выделением слизисто-гнойного секрета.

- •Тема 15. Возбудители вирусных

- •Тема 16. Возбудители вирусныхинфекций (гепатиты в, с, d, вич-инфекция)

Раздел 1. Общая микробиология

1. Предмет, задачи и разделы медицинской микробиологии. Значение медицинской микробиологии в практической деятельности врача стоматолога.

Микробиология - наука о микроскопически малых живых существах - микроорганизмах.

Она изучает морфологию и структуру микробов, их физиологию, взаимоотношения с внешней средой, с организмом человека или животного.

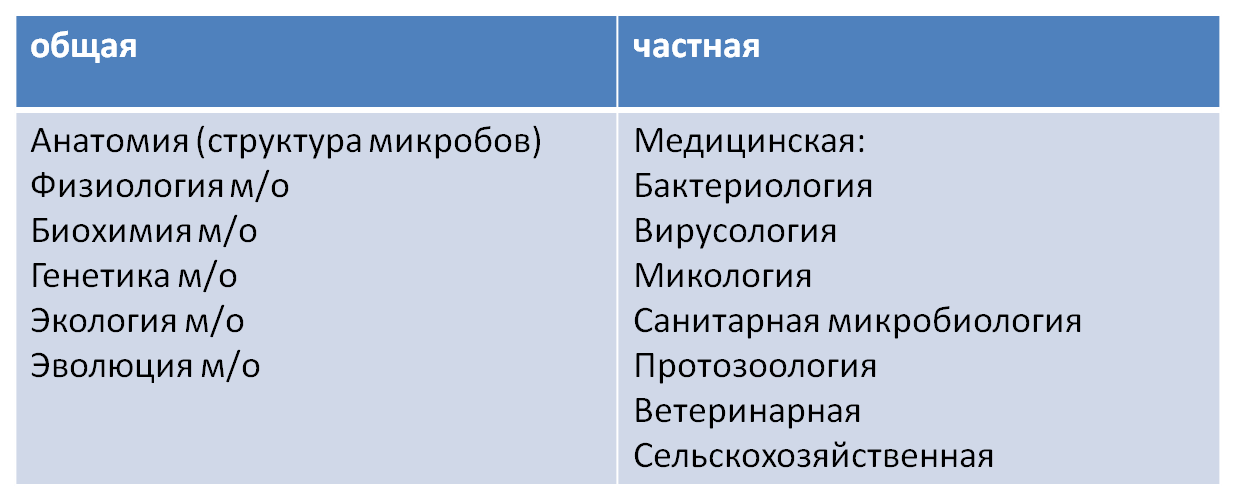

Разделы микробиологии:

Предметом изучения медицинской микробиологии являются болезнетворные (патогенные) и условно-патогенные для человека микроорганизмы, а также разработка методов микробиологической диагностики, специфической профилактики и этиотропного лечения вызываемых ими инфекционных заболеваний.

Медицинская микробиология – наука, которая изучает микробы во всём многообразии их отношений с организмом человека.

Медицинская микробиология изучает патогенные для человека микроорганизмы, их морфологию и физиологию, устойчивость во внешней среде, генетику, чувствительность к антимикробным средствам, взаимодействие с организмом человека - процесс инфекции и ответные реакции человека - иммунитет.

Частная медицинская микробиология изучает возбудителей определенных болезней, методы микробиологической диагностики, специфической профилактики и лечения. В разделе санитарная микробиология изучаются методы обнаружения микроорганизмов в объектах внешней среды.

Конечная цель, к которой направлена медицинская микробиология во взаимодействии с другими науками - это ликвидация инфекционных болезней. Задачи, решаемые этой наукой - разработка методов диагностики инфекционных болезней и создание биологических диагностических, лечебных и профилактических препаратов.

2. Основные этапы развития микробиологии. Работы Луи Пастера и Роберта Коха. Физиологический период развития микробиологии.

Эвристический (Гиппократ, Джероламо Фракастро)

Морфологический (Антоний Ван Левенгук)

Физиологический

Луи Пастер - основоположник медицинской микробиологии, иммунологии, и биотехнологии

Роберт Кох

Д.И Ивановский - русский ботаник, открывший вирусы.

Ф.А. Леш - открыл дизентерийную амебу

П.Ф.Боровский – возбудитель кожного лейшманиоза

Иммунологический (Мечников – обосновал учение о фагоцитозе и фагоцитах; Пауль Эрлих – создание теории гуморального иммунитета)

Современный (молекулярно-генетический)

Этот период характеризуется рядом важных открытий. К ним относятся:

расшифровка молекулярной структуры и молекулярно-биологической организации многих вирусов и бактерий; открытие простейших форм жизни — «инфекционного белка» — приона;

расшифровка химического строения и химический синтез некоторых антигенов, открытие новых антигенов, например опухолевых антигенов гистосовместимости (НLA-система);

открытие иммуномодуляторов — иммуноцитокинов (интерлейкины, интерфероны, миелопептиды и др.) — эндогенных природных регуляторов иммунной системы и их использование для профилактики и лечения различных болезней;

Работы Луи пастера и Роберта Коха. Физиологический период развития микробиологии:

Из науки описательной микробиология стала наукой экспериментальной со второй половины XIX века. Такой расцвет микробиологии был подготовлен развитием естествознания в эти годы, что в свою очередь связано с подъемом промышленности и сельскохозяйственного производства. Микробиологическая наука вступила в новый этап развития - физиологический. Он связан прежде всего с именем гениального французского ученого Луи Пастера - основоположника научной микробиологии.

С вопросами микробиологии Пастер столкнулся при изучении процессов брожения. В те времена в науке брожение считалось чисто химическим процессом. Пастер, выращивая плесневые грибы в среде с рацемической винной кислотой, наблюдал, что брожению подвергается только правовращающая часть. Ученый предположил, что брожение связано с жизнью и точными опытами доказал, что брожение происходит под действием микробов. Более того, он установил, что различные типы брожения: уксуснокислое, молочнокислое, маслянокислое, - вызываются строго определенными видами микробов, т.е., что брожение - процесс специфический. Изучение процессов брожения привело Пастера еще к одному открытию, что некоторые микробы, в частности, возбудитель маслянокислого брожения, развиваются только в бескислородных условиях. Это явление получило название анаэробиоза, то есть жизни без воздуха. Изучая процесс гниения, Пастер доказал участие микробов в этом процессе. Сделанные им открытия были использованы для разработки методов асептики и антисептики. Свои исследования в области заразных болезней Пастер начал с сибирской язвы, исследовал пути распространения этого заболевания. Он открыл возбудителей куриной холеры, родильной горячки, остеомиелита, одного из возбудителей газовой гангрены. Пастер разработал научные основы получения живых вакцин путем ослабления вирулентности (аттенуации) микроорганизмов.

Р. Кох изобрел плотные питательные среды, на которых можно выделить чистые культуры микробов, ввел методику окрашивания микробов и микрофотографии, открыл возбудителей туберкулеза и холеры.

К этому же этапу развития микробиологии относятся многие работы русских ученых. В 1899 г. русский ботаник Д.И. Ивановский сообщил об открытии вируса, вызывающего мозаичную болезнь табака и таким образом положил начало изучению нового царства живых существ - царства вирусов. В героическом опыте самозаражения русский врач О.О. Мочутковский доказал, что возбудитель сыпного тифа может быть передан здоровому человеку с кровью больного и то же доказал Г.Н. Минх в отношении возвратного тифа. Эти опыты подтвердили мысль о роли кровососущих насекомых как переносчиков этих болезней. Основателем сельскохозяйственной микробиологии является русский ученый С.Н. Виноградский. Ф.А. Леш открыл дизентерийную амебу, П.Ф. Боровский - возбудителя кожного лейшманиоза.

3. Роль отечественных учёных в развитии микробиологической науки (И.И. Мечников, Д.И. Ивановский, Г.Н. Габричевский, С.Н. Виноградский, В.Д. Тимаков, Н.Ф. Гамалея, Л.А. Зильбер, П.Ф. Здродовский, З.В. Ермольева).

Исследования механизмов формирования невосприимчивости к заразным болезням сложились в новую науку - иммунологию. Выдающуюся роль в этом сыграл И.И. Мечников - ближайший помощник и последователь Л. Пастера, возглавивший впоследствии Пастеровский институт. Он создал стройную и законченную фагоцитарную теорию иммунитета. С именем И.И. Мечникова тесно связано развитие микробиологии. В России, он был учителем многих русских микробиологов. Одновременно с И.И. Мечниковым исследованием невосприимчивости к инфекционным болезням занимался немецкий врач, бактериолог, химик П. Эрлих (1854- 1916), выдвинувший гуморальную (лат. humor - жидкость) теорию иммунитета, согласно которой основу иммунитета составляют антитела. Дискуссия между сторонниками фагоцитарной (клеточной) и гуморальной теориями иммунитета получила логическое завершение - эти теории не исключают, а взаимно дополняют друг друга.

Первооткрывателем вирусов, основоположником вирусологии является русский ученый Дмитрий Иванович Ивановский, открывший и описавший в 1892 году вирус табачной мозаики (ВТМ).

Габричевский - Совместно с Н. Ф. Филатовым ввёл сывороточное лечение дифтерии. Габричевский предложил для специфической профилактики скарлатины использование созданной им убитой стрептококковой вакцины. Совместно с Левенталем предложил серологическую пробу для диагностики возвратного тифа. Предложил способ культивирования анаэробов в чашках, новый способ определения активной подвижности бактерий; получил антитоксин дизентерии и противодизентерийную сыворотку.

Основателем сельскохозяйственной микробиологии является русский ученый С.Н. Виноградский. Изучая почвенное микробное сообщество разделил всех живущих в ней микроорганизмов на автохтонные (типичные, встречающиеся всегда) и аллохтонные (зимогенные) (развитие которых связано с увеличением концентрации органического вещества). Это деление оказалось применимым для большинства экосистем.

Тимаков внёс весомый вклад в изучение L-форм бактерий. Так, им было установлено, что под воздействием ряда лекарств некоторые бактерии не погибают, а лишь теряют часть своей оболочки, приобретают форму шара и становятся неузнаваемыми. L-формы различных бактерий длительное время сохраняются в организме и обладают способностью вызывать хронические заболевания. Под руководством академика Тимакова в лаборатории института был изучен процесс образования L-форм бактерий, и были проведены сравнительные исследования L-форм бактерий и микоплазм.

Гамалея. Впервые в России осуществил вакцинацию людей против бешенства. Чтобы доказать безвредность прививок против бешенства, Гамалея, будучи здоровым, привил себе вакцину Пастера и тем доказал безопасность таких прививок. Предложил т.н. интенсивный метод прививок. Впервые высказал положение о существовании скрытых форм инфекции. Занимался разработкой предохранительных прививок против сибирской язвы. В 1887 г. открыл птичьего холероподобного вибриона. Открыл бактериолизины – особые вещества, разрушающие микробов(1898)

Лев Александрович Зильбер– микробиолог, вирусолог, иммунолог. В 1935 году впервые создал вирусологические центры – Центральную вирусологическую лабораторию при наркомздраве и отдел вирусологии в Институте микробиологии(школ московских вирусологов). Открыл вирус и переносчика дальневосточного клещевого энцефалита и изучил его эпидемиологию (монография «Клещевые энцефалиты»). В 1949 г открыл специфич антигены опухолей – начало онкоиммунологии, сформулировал вирусную теорию рака.

Здоровский Павел Феликсович микробиолог, иммунолог, создатель учения о риккетсиозе и риккетсиях. В 1925 г вакцинация детей дифтерийным анатоксином. Монография «Учение о бруцеллезе» 1933 г. С 1945 г работал в Институте микробиологии и эпидемиологии , в 1953 г монография « Учение о риккетсиях и риккетсиозах».

Ермольева Зинаида Виссарионовна – советский микробиолог, эпидемиолог. Исследование хлороустойчивости холерных и донских водных вибрионоа положены в основу санитарных норм по наличию остаточного хлора в водопроводной воде.Предложила новый метод диагностики холерных и холероподобных вибрионов (провела эксперимент на себе). Разработала метод выделения и концентрации лизоцима. Первая в стране получилапенициллин во время второй мировой войны. В 1960 г под ее руководством был получен интерферон(противовирусный препарат).

4. Основные принципы систематики бактерий. Таксономические категории, применяемые в микробиологии. Определение понятия «вид», его критерии как основной таксономической единицы. Характеристика подвида, инфравида (биовар, серовар, хемовар, фаговар), чистой культуры, популяции, штамма, клона.

Микробы, или микроорганизмы (бактерии, грибы, простейшие, вирусы), систематизированы по их сходству, различиям и взаимоотношениям между собой. Систематика включает три части: классификацию, таксономию и идентификацию.

Различают следующие таксономические категории: царство, подцарство, отдел, класс, порядок, семейство, род, вид, подвид и др. В рамках той или иной таксономической категории выделяют таксоны — группы организмов, объединенные по определенным однородным свойствам.

Вид — это совокупность особей, объединенных по близким свойствам, но отличающихся от других представителей рода.

Подвид – подразделение особей одного вида. Подвиды не могут быть определены изолированно: вид либо определяется как совсем не имеющий подвидов, либо имеет два или более подвидов, но никогда не может быть одного подвида.

Чистая культура – совокупность однородных микроорганизмов, выделенных на питательной среде, характеризующихся сходными морфологическими, тинкториальными (отношение к красителям), культуральными, биохимическими и антигенными свойствами.

Штамм – чистая культура микроорганизмов, выделенных из определенного источника и отличающихся от других представителей вида (более узкое понятие, чем вид или подвид).

Штамм (определение из презентации) – совокупность микробов одного вида, полученных из разных источников или из одного источника в разное время

Клон – совокупность потомков, выращенных из единственной микробной клетки.

Для обозначения некоторых совокупностей микроорганизмов, отличающихся по тем или иным свойствам, употребляется суффикс var (разновидность):

морфовары (отличие по морфологии)

резистентовары (отличие по устойчивости, например, к антибиотикам)

серовары (отличие по антигенам)

фаговары (отличие по чувствительности к бактериофагам)

биовары (отличие по биологическим свойствам)

хемовары (отличие по биохимическим свойствам)