- •78.Характер стула при холере обильный, водянистый, без калового запаха и окраски;

- •33) Специфическая профилактика тифо-паратифозных заболеваний связана с применением – химической вакцины

- •8 Тема( тут на 90)

- •18. Оптимальное значение Ph среды для роста холерного вибриона - 8,5-9,0

- •Микроорганизмы нормофлоры не являются антигенами

- •Зависят от способа введения в макроорганизм

- •Для проведения бактериологического метода диагностики используют:

- •К облигатным анаэробам относятся: 1) коринебактерии; 2) бациллы; 3) бактероиды; 4) клостридии; 5) бифидобактерии. Выберите единственную комбинацию, в которой учтены все правильные ответы:

- •Яндекс диск –

- •Раздел 1. Общая микробиология

- •1. Предмет, задачи и разделы медицинской микробиологии. Значение медицинской микробиологии в практической деятельности врача стоматолога.

- •2. Основные этапы развития микробиологии. Работы Луи Пастера и Роберта Коха. Физиологический период развития микробиологии.

- •5. Основные формы бактерий. Морфология, ультраструктура, химический состав бактериальной клетки. Основные отличия прокариотов от эукариотов. Протопласты, сферопласты, l-формы бактерий.

- •6. Структура бактериальной клетки. Постоянные и непостоянные структуры, их биологическая роль, способ выявления.

- •7. Морфология актиномицетов. Патогенные представители.

- •8. Морфология спирохет. Патогенные представители.

- •10. Морфология хламидий. Виды, патогенные для человека.

- •11. Методы приготовления препаратов для изучения морфологии микробов в живом и в окрашенном состоянии. Простые и сложные методы окраски микробов.

- •12. Характеристика методов микроскопии: с иммерсионным объективом, тём-нопольная, фазово-контрастная, люминесцентная микроскопия, электронная микроскопия.

- •13. Питание бактерий: механизм, источники и типы питания. Факторы роста микроорганизмов.

- •14. Ферменты бактерий. Классификация по биологической роли, характеру регуляции и субстратной специфичности. Методы изучения ферментативной активности бактерий.

- •15. Дыхание бактерий. Сущность процессов дыхания. Методы культивирования анаэробов.

- •17. Культивирование бактерий. Питательные среды: классификация и характеристика (простые, сложные, элективные, дифференциально-диагностические).

- •18. Методы выделения чистых культур аэробных и анаэробных бактерий. Бактериальная колония.

- •19. Природа вирусов их основные свойства, морфология, величина. Репродукция вирусов. Фазы взаимодействия вируса с клеткой.

- •20. Культивирование вирусов, методы их обнаружения и идентификации. Культуры клеток и их характеристика.

- •21. Бактериофаги: морфология. Фазы взаимодействия вирулентного и умеренного фагов с бактериальной клеткой. Профаг. Практическое использование бактериофагов.

- •22. Влияние температуры на рост и размножение бактерий. Температурный оптимум, минимум, максимум. Термостат.

- •25. Взаимоотношение между микроорганизмами в ассоциациях: нейтрализм, метабиоз, синергизм, антагонизм. Микробы-антагонисты: их использование в производстве антибиотиков и других лечебных препаратов.

- •27. Общие принципы антибактериальной терапии. Основные факторы, влияющие на эффективность антибиотикотерапии. Побочные эффекты антибиотикотерапии, меры их предупреждения и лечения.

- •Раздел 2. Иммунология

- •32. Определение понятий «патогенность» и «вирулентность» микроорганизмов.

- •4. Период исходов, в этот период может наступить:

- •38. Особенности вирусных инфекций. Инфекционность вирусов (понятие, чем обусловлена). Виды вирусных инфекций: продуктивная, персистенция (определение, характеристика).

- •40. Видовой (врождённый) иммунитет: определение понятия. Характеристика основных барьеров врождённого иммунитета: поверхностные покровы, гуморальные и клеточные факторы, роль нормальной микрофлоры.

- •42. Комплемент: химическая природа и фракции, пути активации, роль в анти-инфекционной защите организма, источники получения и применение на практике.

- •44. Иммунная система организма. Органы иммунной системы. Т- и в-лимфоциты, макрофаги, их функции. Клеточный и гуморальный иммунный ответ.

- •45. Механизм иммунного ответа. Взаимодействие т- и в-лимфоцитов и макро-фагов. Их роль в клеточном и гуморальном иммунном ответе.

- •46. Понятие об антигенах, основные свойства. Специфичность антигенов. Полноценные и неполноценные антигены.

- •47. Антигенная структура бактериальной клетки: обозначения, расположение, характеристики, получение, практическое применение. Групповые и видовые антигены микробов.

- •48. Антитела, иммуноглобулины: классы, структура и основные свойства. Первичный и вторичный иммунный ответ. Функции антител в антимикробной защите.

- •49. Местный иммунитет: определение понятия, основные механизмы. Особен-ности структуры секреторных иммуноглобулинов, место их образования и функции.

- •50. Реакция агглютинации, механизм реакции и ингредиенты, способы по-становки и практическое применение.

- •51. Реакция преципитации, механизм реакции и ингредиенты, способы по-становки и практическое применение.

- •52. Реакция нейтрализации токсина антитоксином, механизм реакции и ингредиенты, способы постановки и практическое применение.

- •53. Реакция связывания комплемента, механизм реакции и ингредиенты, способы постановки и практическое применение.

- •54. Реакция непрямой или пассивной гемагглютинации, механизм реакции и ингредиенты, способы постановки и практическое применение.

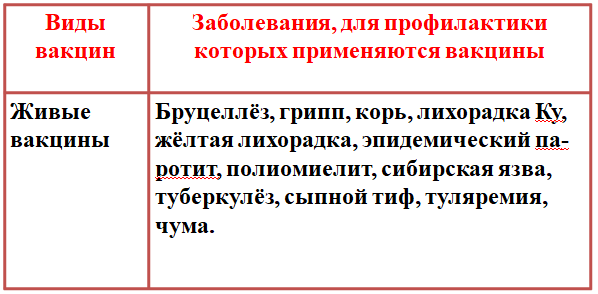

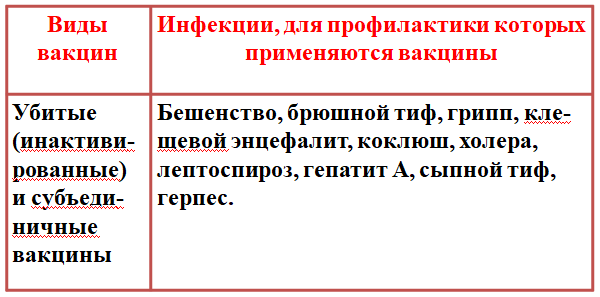

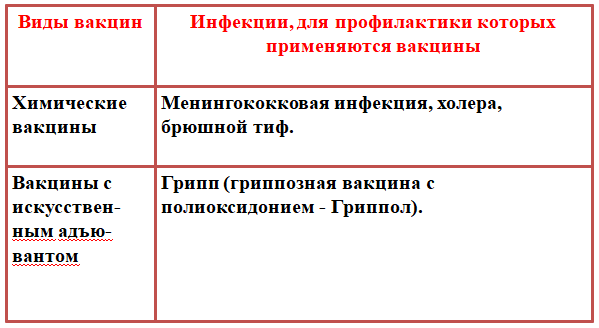

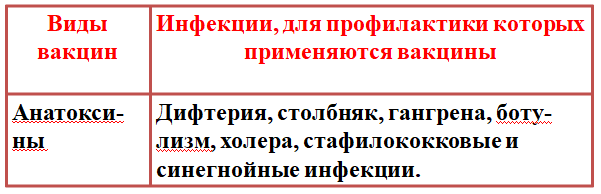

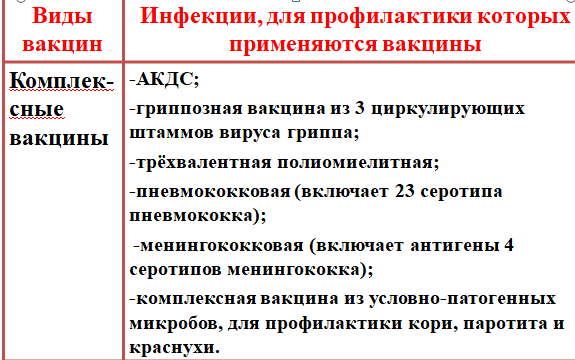

- •56. Вакцины. Виды вакцин. Методы их получения. Практическое применение.

- •57.Иммунные сыворотки, виды, методы получения, применение:

- •58. Понятие об аллергии, её типы.

- •59. Гиперчувствительность замедленного типа. Основные особенности, меха-низм формирования. Инфекционная аллергия, её практическое применение.

- •Раздел 3. Частная микробиология

- •65. Возбудители брюшного тифа и паратифов: морфология, физиология, факторы вирулентности. Лабораторная диагностика на разных стадиях заболевания. Препараты для лечения и специфической профилактики.

- •67. Шигеллы: морфология, физиология, классификация, факторы патогенности и патогенез заболевания. Лабораторная диагностика. Препараты для лечения и профилактики.

- •68. Эшерихии: морфология, физиология. Антигенная структура и классификация возбудителей заболеваний. Лабораторная диагностика. Принципы лечения и профилактики

- •69. Возбудители холеры, их свойства. Биовары. Антигенная структура и клас-сификация. Патогенез холеры. Лабораторная диагностика. Принципы лечения и профилактики.

- •70. Клостридии столбняка: морфология и физиология. Токсинообразозание. Столбняк у человека: условия возникновения заболевания, клинические проявления. Препараты для специфического лечения.

- •71. Возбудители анаэробной газовой инфекции. Морфология, культуральные свойства. Условия возникновения заболевания. Роль клостридий в возник-новении одонтогенной инфекции челюстно-лицевой области.

- •72. Клостридии ботулизма, их характеристика. Токсинообразование. Типы токсинов.Условия возникновения заболевания и клинические проявления. Препараты для специфического лечения.

- •3 Рода: Treponema, Borrelia, Leptospira.

- •79. Вирус коксакивирусного стоматита. Его характеристика. Источник ин-фекции и механизм заражения. Лабораторная диагностика.

- •81. Семейство герпесвирусов. Классификация. Общая характеристика. Заболевания, их клинические проявления в полости рта. Лабораторная диагностика, препараты для лечения.

- •Раздел 4. Микробиология полости рта

- •84. Микробные ассоциации полости рта и понятие о биоплёнках. Условия, ме-ханизмы и стадии формирования биоплёнок. Свойства биоплёнок.

- •85. Нормальная микрофлора полости рта. Аэробная и анаэробная резидентная микрофлора различных биотопов ротовой полости.

- •1.Облигатные анаэробы. Грамотрицательные кокки: Вейлонеллы (род Veillonella).

- •1.Облигатные анаэробы. Извитые формы Семейство Spirochaetaceae.

- •1. Облигатные анаэробы. Грамположительные палочки: Лактобациллы (род Lactobacillus).

- •86. Микробная экология полости рта. Этапы формирования микробиоценоза полости рта в онтогенезе. Видовой состав микрофлоры.

- •87. Микробная экология полости рта. Факторы, влияющие на колонизацию тканей полости рта микроорганизмами.

- •88. Микробная экология полости рта. Значение поверхностных структур и молекул для адгезии микробов. Адгезины. Механизмы адгезии.

- •89. Микробная экология полости рта. Слюна, её функции. Компоненты (молекулы) слюны, их роль в колонизации микроорганизмов.

- •90. Зубные бляшки и механизмы их образования. Влияние различных факторов на формирование зубной бляшки. Зубные бляшки разной локализации: особенности микрофлоры, роль в патологии.

- •91. Зубной налет и механизмы его образования. Адгезия, коадгезия и коагрегация бактерий. Роль биосинтеза глюканов.

- •92. Зубной налет (бляшка). Механизмы (схема), динамика и фазы её формирования. Роль в патологии полости рта.

- •93. Факторы врожденного иммунитета полости рта: определение понятия, по-верхностные покровы, клеточные и гуморальные факторы.

- •1.Оказывает антагонистическое действие в отношении различных патогенных видов бактерий, попадающих в полость рта.

- •96. Гуморальные факторы врожденного иммунитета полости рта: определение понятия, названия факторов (молекул), их функции.

- •97. Микрофлора при кариесе зубов. Местные факторы, способствующие разви-тию кариеса. Роль зубной бляшки в развитии кариеса.

- •99. Streptococcus mutans: морфология, физиология. Серологические группы, виды (названия). Факторы вирулентности St. Mutans, их локализация и функции.

- •100. Микрофлора при болезнях пародонта. Пародонтопатогенные виды микроорганизмов. Роль зубной бляшки. Патогенез пародонтита.

- •101. Актиномицеты и спирохеты полости рта: значение в составе нормальной флоры и участие в развитии патологических процессов в ротовой полости.

- •102. Микробиоценоз полости рта. Облигатные анаэробы полости рта: значение в составе нормальной микрофлоры и участие в развитии патологических процессов.

- •103. Бактероиды полости рта, видовой состав: значение в нормальной микрофлоре полости рта. Участие в развитии патологических процессов челюстно-лицевой области.

- •104. Язвенно-некротический стоматит Венсана. Возбудители. Причина возникновения. Роль нормальной микрофлоры и резистентности микроорганизма.

- •105. Понятие об оппортунистической болезни. Оппортунистические стоматиты: определение, причины, клинические формы. Характеристика возбудителей.

- •106. Одонтогенные инфекции: определение понятия, причины, клинические формы. Особенности состава микрофлоры. Схема патогенеза. Лабораторная диагностика.

- •Тема 3. Микробиология заболеваний

- •Тема 4. Одонтогенная инфекция

- •Тема 5. Иммунология ротовой полости.

- •Кишечная палочка является возбудителем – колиэнтеритов

- •Ведущим методом для диагностики кишечных инфекций является – бактериологический

- •Кишечная палочка является возбудителем – колиэнтеритов

- •Тема 14

- •8 Тема( тут на 90)

- •Фаза размножений бактерий – характеристика:

- •Часть 1

- •Раздел 1

- •Мутация заключается: а) в изменениях первичной струк-

- •Конъюгацией называют: туры днк, которые выражаются в

- •Раздел 2

- •Антагонизм определяется как: а) взаимовыгодное сожительство

- •Укажите определение, соответ- ствующее понятию «метабиоз»:

- •Синергизмом называют: б) Sarcina lutea; в)

- •Эубиоз определяется как: а) совокупность защитных

- •К селективной деконтаминации относится:

- •Раздел 3 инфекционная иммунология

- •Имеются следующие пути ак- тивации системы комплемента:

- •Альтернативному пути акти- вации комплемента отвечают

- •Классическому пути актива- ции комплемента отвечают

- •Лектиновому пути активации

- •Для антигенов главного

- •Для иммуноглобулина класса g справедливы следующие

- •Для иммуноглобулина класса м справедливы следующие

- •Для иммуноглобулина класса а характерны следующие

- •Для иммуноглобулина класса е справедливы следующие

- •Часть 2

- •Раздел 1 возбудители бактериальных

- •Раздел 2 микробиология инфекций,

- •Раздел 3

- •Раздел 4

- •Раздел 5 микробиология риккетсиозов, спирохетозов, хламидиозов.

- •Раздел 6 вирусология

- •Эпителиотропными герпе- свирусами человека являются: а) вирус Эпштейна-Барр;

- •Укажите положения,

- •Тема 13

- •Тема 14

- •Тема 14

- •Укажите верные положения: а) актиномицеты участвуют в кариозных поражениях корней зубов у пожилых людей при обнажении корневого участка зуба;

- •Перечислите признаки, характеризующие стрептококков: а) грамположительные кокки; в) факультативные анаэробы;

- •14. При длительном гингивите в поддесневой бляшке обнаруживаются: а) фузобактерии; б) бактероиды; г) актиномицеты.

- •При одонтогенных воспалениях обнаруживаются следующие виды из рода Peptostreptococcus: а) p. Magnus; 42 б) p. Micros; в) p. Anaerobus

- •При одонтогенных воспалениях обнаруживаются следующие виды из рода Actinomyces: а) a. Bovis; б) a. Israelii;

- •19. Перечислите ферменты, содержащиеся в ротовой жидкости: а) лизоцим; в) лактоферрин; г) лактопероксидаза.

- •10. Перечислите методы, применяемые для исследования микрофлоры при кариесе: а) бактериоскопический; б) бактериологический;

- •5. Материалом для исследования при диагностике заболеваний пародонта может служить: б) десневая жидкость; г) поддесневая зубная бляшка.

- •3. Метод, основанный на обнаружении антигенов в исследуемом материале, называется: г) иммунохимическим методом

- •8. Гонококковый стоматит может проявляться: а) гиперемией; б) отеком слизистой; в) эрозиями; г) выделением слизисто-гнойного секрета.

- •Тема 15. Возбудители вирусных

- •Тема 16. Возбудители вирусныхинфекций (гепатиты в, с, d, вич-инфекция)

56. Вакцины. Виды вакцин. Методы их получения. Практическое применение.

Классификация вакцин по Воробьеву

Живые вакцины |

Комбинированные вакцины (живые +неживые) |

Неживые вакцина (инактиврованные) |

|

Корпускулярные |

Молекулярные |

||

Аттенуированные Дивергентные Рекомбинантные (векторные) |

|

Цельноклеточные Цельновирионные Субклеточные Субвирионные |

Биосинтетические природные Генно-инженерные биосинтетические Химически синтезированные |

Вакцины — иммунобиологические препараты, содержащие антиген и предназначенные для специфической активной иммунопрофилактики, то есть для создания искусственного активного иммунитета к конкретному возбудителю.

Термин «вакцина» произошел от французского vacca — корова. Его ввел Л. Пастер в честь Дженнера, применившего вирус коровьей оспы для иммунизации людей против натуральной оспы человека.

Поколения вакцин

Живые и убитые.

Химические и анатоксины.

Рекомбинантные векторные.

Пептидные синтетические, антиидиотипические, ДНК-вакцины, содержащие продукты генов главного комплекса гистосовместимости, растительные

Живые вакцины представляют собой препараты, состоявшие из живых бактерий или вирусов с ослабленной вирулентностью, но сохранившие специфическую антигенность.

Штаммы патогенных микробов бактерий, вирусов с ослабленной вирулентностью получили название аттенуированных штаммов.

Аттенуация (ослабление) возможна путем длительного воздействия на штамм химических (мутагены) или физических (температура, радиация) факторов или же длительные пассажи через организм невосприимчивых животных .

В результате таких воздействий на культуры патогенных бактерий или вирусов селекционируются штаммы со сниженной вирулентностью, но способные при введении в организм человека размножаться и вызывать вакцинный процесс (создавать специфический иммунитет), не вызывая инфекционного заболевания.

Живые вакцины: Туберкулёз (БЦЖ и БЦЖ-м), чума, сыпной тиф (штамм ЕВ), туляремия, бруцеллёз, сибирская язва (СТИ), Ку-лихорадка (штамм М-44), грипп, корь, полиомиелит, эпидемический паротит, жёлтая лихорадка (штамм 17-Д).

Инактивированные (убитые) вакцины – инактивированные вакцины в качестве действующего начала включают убитые химическим или физическим методом культуры патогенных бактерий или вирусов.

Для инактивации бактерий и вирусов применяют формальдегид, спирт, фенол или температурное воздействие, ультрафиолетовое облучение, ионизирующую радиацию

Получают инактивированные вакцины путем выращивания на искусственных питательных средах патогенных бактерий или вирусов, которые затем подвергают инактивации, разрушению (в случае необходимости), выделению антигенных комплексов, очистке, конструированию в виде жидкого или лиофильно высушенного препарата. В препарат обязательно добавляют консервант, иногда — адъюванты.

Дозируют вакцину в антигенных единицах; применяют, как правило, подкожно, внутримышечно в виде нескольких инъекций на курс вакцинации.

Химические вакцины

Химические вакцины содержат наиболее иммуногенные антигены, извлеченные из микробной клетки различными физико-химическими методами.

В отличие от живых и инактивированных вакцин, которые являются корпускулярными, химические вакцины не содержат микробных клеток или цельных вирионов. Их можно назвать молекулярно-дисперсными. Относительно некоторых химических вакцин определена их химическая структура.

Преимущества живых вакцин перед убитыми и химическими.

Создают прочный и длительный иммуни-тет, по напряжённости приближающийся к постинфекционному иммунитету.

Во многих случаях достаточно одной инъекции вакцины.

Могут вводиться в организм достаточно простым методом (например, скарифика-ционным).

АНАТОКСИНЫ

Анатоксины – препараты, полученные из бактериальных экзотоксинов по методу Рамона (1923).

Принцип получения анатоксинов состоит в том, что образующийся при культивировании соответствующих бактерий токсин в молекулярном виде превращают в нетоксичную. Иммуногенные свойства при этом сохраняются.

к экзотоксину прибавляют 0,3-0,4 % формалина и выдерживают при температуре 37-40°С в течение 3-4 недель до полного исчезновения токсических свойств.

Анатоксины выпускают в виде нативных препаратов или в виде очищенных адсорбированных на адъювантах концентрированных препаратах.

очистка и концентрирование анатоксинов осуществляется физическими и химическими методами.

К очищенному и концентрированному анатоксину для повышения его иммуногенности добавляют адъюванты, обычно сорбенты — гели А1(ОН)3, и А1(Р04).

Полученные таким образом препараты назвали очищенными сорбированными анатоксинами.

Дозируют анатоксины в антигенных единицах: единицах связывания (ЕС) анатоксина специфическим антитоксином или в единицах флокуляции (Li).

Анатоксины относятся к числу наиболее эффективных профилактических препаратов. Благодаря иммунизации дифтерийным и столбнячными анатоксинами резко снижена заболеваемость и ликвидированы эпидемии дифтерии и столбняка. Очищенные сорбированные анатоксины применяют подкожно или внутримышечно по схеме, предусмотренной календарем прививок.

Анатоксины

Стафилококковый нативный и очищенный адсорбированный,

холероген-анатоксин,

адсорбированный дифтерийный (АД, АД-м),

дифтерийно-столбнячный (АДС, АДС-м),

ботулинический (типов А,В,Е),

тетра-анатоксин (ботулинический типов А,В,Е и столбнячный).

Адъюванты

Как было сказано выше, для усиления иммуногенности вакцин применяют адъюванты (от лат. adjuvant — помощник).

В качестве адъювантов используют минеральные сорбенты (гели гидрата окиси и фосфата аммония), полимерные вещества, сложные химические соединения (ЛПС, белково-липополисахаридные комплексы, мурамилдипептид и его производные и др.);

Ассоциированные вакцины – содержат антигены разные по своей природе.

Применяют следующие ассоциированные вакцины: адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина (АКДС) содержит инактивированную коклюшную вакцину, дифтерийный и столбнячный анатоксины, адсорбированные на гидроокиси алюминия.

Рекомбинантные вакцины. Вакцина гепатита В, для производства которой применяют рекомбинантную технологию, встраивая ген вируса гепатита В, кодирующий образование поверхностного антигена вируса, в дрожжевые клетки. После завершения культивирования дрожжей из них выделяют белок – поверхностный антиген, который подвергают тщательной очистке от дрожжевых белков. Адсорбируют на алюминия гидроксиде, добавляют консервант (мертиолят). В 1 мл содержится 20 мкг антигена.

Живая сухая комбинированная сыпнотифозноя вакцина Е (ЖСКВ-Е) содержит высушенную живую культуру риккетсий Провацека авирулентного штамма Е в смеси с растворимым антигеном вирулентного штамма риккетсий.

Холерная вакцина содержит холероген-анатоксин и О-антиген холерных вибрионов.

Вакцины, выпускаемые в Российской Федерации

Вакцины будущего

Генноинженерные вакцины.

Синтетические пептидные вакцины.

ДНК-вакцины.

Антиидиотипические вакцины.

Вакцины, содержащие продукты генов гистосовместимости.

Растительные вакцины.

Новые комплексные вакцины.

Микрокапсулированные вакцины.

Требования предъявляемые к вакцинам:

Они должны быть иммуногенными;

Безопасными;

Нереактогенными, не вызывать аллергических реакций;

Не обладать тератогенностью, онкогенностью;

Генетически стабильными;

Длительный срок хранения;

Производство вакцины должно быть технологичным;

Способ применения – по возможности, простым и доступным для массового применения.

Побочные реакции после иммунизации

Побочные реакции, вызванные вакциной.

Побочные реакции, спровоцированные вакциной.

Побочные реакции, связанные с ошибками при вакцинации.

Побочные реакции, возникающие при случайном совпадении с вакцинацией.

Поствакцинальные осложнения – клинические проявления стойких патологических изменений в организме, связанные с вакцинацией. Наиболее частые поствакцинальные осложнения: токсические, аллергические реакции, поражение нервной системы.

Вакцинотерапия

Для лечения вирусных, бактериальных и парази-тарных заболеваний (бруцеллёзная, герпетическая, гонококковая, поликомпонентная из антигенов условно-патогенных микробов, протейная, стафилококковый анатоксин, стафилококквый антифагин, стафилококковые вакцины).

Для лечения соматических заболеваний различной этиологии (рассеянный склероз, диабет, наркомания и др.).

Для лечения онкологических заболеваний (БЦЖ («Имурон») – для лечения рака мочевого пузыря).

Аллерговакцины (лечебные аллергены, аллергоиды).