- •78.Характер стула при холере обильный, водянистый, без калового запаха и окраски;

- •33) Специфическая профилактика тифо-паратифозных заболеваний связана с применением – химической вакцины

- •8 Тема( тут на 90)

- •18. Оптимальное значение Ph среды для роста холерного вибриона - 8,5-9,0

- •Микроорганизмы нормофлоры не являются антигенами

- •Зависят от способа введения в макроорганизм

- •Для проведения бактериологического метода диагностики используют:

- •К облигатным анаэробам относятся: 1) коринебактерии; 2) бациллы; 3) бактероиды; 4) клостридии; 5) бифидобактерии. Выберите единственную комбинацию, в которой учтены все правильные ответы:

- •Яндекс диск –

- •Раздел 1. Общая микробиология

- •1. Предмет, задачи и разделы медицинской микробиологии. Значение медицинской микробиологии в практической деятельности врача стоматолога.

- •2. Основные этапы развития микробиологии. Работы Луи Пастера и Роберта Коха. Физиологический период развития микробиологии.

- •5. Основные формы бактерий. Морфология, ультраструктура, химический состав бактериальной клетки. Основные отличия прокариотов от эукариотов. Протопласты, сферопласты, l-формы бактерий.

- •6. Структура бактериальной клетки. Постоянные и непостоянные структуры, их биологическая роль, способ выявления.

- •7. Морфология актиномицетов. Патогенные представители.

- •8. Морфология спирохет. Патогенные представители.

- •10. Морфология хламидий. Виды, патогенные для человека.

- •11. Методы приготовления препаратов для изучения морфологии микробов в живом и в окрашенном состоянии. Простые и сложные методы окраски микробов.

- •12. Характеристика методов микроскопии: с иммерсионным объективом, тём-нопольная, фазово-контрастная, люминесцентная микроскопия, электронная микроскопия.

- •13. Питание бактерий: механизм, источники и типы питания. Факторы роста микроорганизмов.

- •14. Ферменты бактерий. Классификация по биологической роли, характеру регуляции и субстратной специфичности. Методы изучения ферментативной активности бактерий.

- •15. Дыхание бактерий. Сущность процессов дыхания. Методы культивирования анаэробов.

- •17. Культивирование бактерий. Питательные среды: классификация и характеристика (простые, сложные, элективные, дифференциально-диагностические).

- •18. Методы выделения чистых культур аэробных и анаэробных бактерий. Бактериальная колония.

- •19. Природа вирусов их основные свойства, морфология, величина. Репродукция вирусов. Фазы взаимодействия вируса с клеткой.

- •20. Культивирование вирусов, методы их обнаружения и идентификации. Культуры клеток и их характеристика.

- •21. Бактериофаги: морфология. Фазы взаимодействия вирулентного и умеренного фагов с бактериальной клеткой. Профаг. Практическое использование бактериофагов.

- •22. Влияние температуры на рост и размножение бактерий. Температурный оптимум, минимум, максимум. Термостат.

- •25. Взаимоотношение между микроорганизмами в ассоциациях: нейтрализм, метабиоз, синергизм, антагонизм. Микробы-антагонисты: их использование в производстве антибиотиков и других лечебных препаратов.

- •27. Общие принципы антибактериальной терапии. Основные факторы, влияющие на эффективность антибиотикотерапии. Побочные эффекты антибиотикотерапии, меры их предупреждения и лечения.

- •Раздел 2. Иммунология

- •32. Определение понятий «патогенность» и «вирулентность» микроорганизмов.

- •4. Период исходов, в этот период может наступить:

- •38. Особенности вирусных инфекций. Инфекционность вирусов (понятие, чем обусловлена). Виды вирусных инфекций: продуктивная, персистенция (определение, характеристика).

- •40. Видовой (врождённый) иммунитет: определение понятия. Характеристика основных барьеров врождённого иммунитета: поверхностные покровы, гуморальные и клеточные факторы, роль нормальной микрофлоры.

- •42. Комплемент: химическая природа и фракции, пути активации, роль в анти-инфекционной защите организма, источники получения и применение на практике.

- •44. Иммунная система организма. Органы иммунной системы. Т- и в-лимфоциты, макрофаги, их функции. Клеточный и гуморальный иммунный ответ.

- •45. Механизм иммунного ответа. Взаимодействие т- и в-лимфоцитов и макро-фагов. Их роль в клеточном и гуморальном иммунном ответе.

- •46. Понятие об антигенах, основные свойства. Специфичность антигенов. Полноценные и неполноценные антигены.

- •47. Антигенная структура бактериальной клетки: обозначения, расположение, характеристики, получение, практическое применение. Групповые и видовые антигены микробов.

- •48. Антитела, иммуноглобулины: классы, структура и основные свойства. Первичный и вторичный иммунный ответ. Функции антител в антимикробной защите.

- •49. Местный иммунитет: определение понятия, основные механизмы. Особен-ности структуры секреторных иммуноглобулинов, место их образования и функции.

- •50. Реакция агглютинации, механизм реакции и ингредиенты, способы по-становки и практическое применение.

- •51. Реакция преципитации, механизм реакции и ингредиенты, способы по-становки и практическое применение.

- •52. Реакция нейтрализации токсина антитоксином, механизм реакции и ингредиенты, способы постановки и практическое применение.

- •53. Реакция связывания комплемента, механизм реакции и ингредиенты, способы постановки и практическое применение.

- •54. Реакция непрямой или пассивной гемагглютинации, механизм реакции и ингредиенты, способы постановки и практическое применение.

- •56. Вакцины. Виды вакцин. Методы их получения. Практическое применение.

- •57.Иммунные сыворотки, виды, методы получения, применение:

- •58. Понятие об аллергии, её типы.

- •59. Гиперчувствительность замедленного типа. Основные особенности, меха-низм формирования. Инфекционная аллергия, её практическое применение.

- •Раздел 3. Частная микробиология

- •65. Возбудители брюшного тифа и паратифов: морфология, физиология, факторы вирулентности. Лабораторная диагностика на разных стадиях заболевания. Препараты для лечения и специфической профилактики.

- •67. Шигеллы: морфология, физиология, классификация, факторы патогенности и патогенез заболевания. Лабораторная диагностика. Препараты для лечения и профилактики.

- •68. Эшерихии: морфология, физиология. Антигенная структура и классификация возбудителей заболеваний. Лабораторная диагностика. Принципы лечения и профилактики

- •69. Возбудители холеры, их свойства. Биовары. Антигенная структура и клас-сификация. Патогенез холеры. Лабораторная диагностика. Принципы лечения и профилактики.

- •70. Клостридии столбняка: морфология и физиология. Токсинообразозание. Столбняк у человека: условия возникновения заболевания, клинические проявления. Препараты для специфического лечения.

- •71. Возбудители анаэробной газовой инфекции. Морфология, культуральные свойства. Условия возникновения заболевания. Роль клостридий в возник-новении одонтогенной инфекции челюстно-лицевой области.

- •72. Клостридии ботулизма, их характеристика. Токсинообразование. Типы токсинов.Условия возникновения заболевания и клинические проявления. Препараты для специфического лечения.

- •3 Рода: Treponema, Borrelia, Leptospira.

- •79. Вирус коксакивирусного стоматита. Его характеристика. Источник ин-фекции и механизм заражения. Лабораторная диагностика.

- •81. Семейство герпесвирусов. Классификация. Общая характеристика. Заболевания, их клинические проявления в полости рта. Лабораторная диагностика, препараты для лечения.

- •Раздел 4. Микробиология полости рта

- •84. Микробные ассоциации полости рта и понятие о биоплёнках. Условия, ме-ханизмы и стадии формирования биоплёнок. Свойства биоплёнок.

- •85. Нормальная микрофлора полости рта. Аэробная и анаэробная резидентная микрофлора различных биотопов ротовой полости.

- •1.Облигатные анаэробы. Грамотрицательные кокки: Вейлонеллы (род Veillonella).

- •1.Облигатные анаэробы. Извитые формы Семейство Spirochaetaceae.

- •1. Облигатные анаэробы. Грамположительные палочки: Лактобациллы (род Lactobacillus).

- •86. Микробная экология полости рта. Этапы формирования микробиоценоза полости рта в онтогенезе. Видовой состав микрофлоры.

- •87. Микробная экология полости рта. Факторы, влияющие на колонизацию тканей полости рта микроорганизмами.

- •88. Микробная экология полости рта. Значение поверхностных структур и молекул для адгезии микробов. Адгезины. Механизмы адгезии.

- •89. Микробная экология полости рта. Слюна, её функции. Компоненты (молекулы) слюны, их роль в колонизации микроорганизмов.

- •90. Зубные бляшки и механизмы их образования. Влияние различных факторов на формирование зубной бляшки. Зубные бляшки разной локализации: особенности микрофлоры, роль в патологии.

- •91. Зубной налет и механизмы его образования. Адгезия, коадгезия и коагрегация бактерий. Роль биосинтеза глюканов.

- •92. Зубной налет (бляшка). Механизмы (схема), динамика и фазы её формирования. Роль в патологии полости рта.

- •93. Факторы врожденного иммунитета полости рта: определение понятия, по-верхностные покровы, клеточные и гуморальные факторы.

- •1.Оказывает антагонистическое действие в отношении различных патогенных видов бактерий, попадающих в полость рта.

- •96. Гуморальные факторы врожденного иммунитета полости рта: определение понятия, названия факторов (молекул), их функции.

- •97. Микрофлора при кариесе зубов. Местные факторы, способствующие разви-тию кариеса. Роль зубной бляшки в развитии кариеса.

- •99. Streptococcus mutans: морфология, физиология. Серологические группы, виды (названия). Факторы вирулентности St. Mutans, их локализация и функции.

- •100. Микрофлора при болезнях пародонта. Пародонтопатогенные виды микроорганизмов. Роль зубной бляшки. Патогенез пародонтита.

- •101. Актиномицеты и спирохеты полости рта: значение в составе нормальной флоры и участие в развитии патологических процессов в ротовой полости.

- •102. Микробиоценоз полости рта. Облигатные анаэробы полости рта: значение в составе нормальной микрофлоры и участие в развитии патологических процессов.

- •103. Бактероиды полости рта, видовой состав: значение в нормальной микрофлоре полости рта. Участие в развитии патологических процессов челюстно-лицевой области.

- •104. Язвенно-некротический стоматит Венсана. Возбудители. Причина возникновения. Роль нормальной микрофлоры и резистентности микроорганизма.

- •105. Понятие об оппортунистической болезни. Оппортунистические стоматиты: определение, причины, клинические формы. Характеристика возбудителей.

- •106. Одонтогенные инфекции: определение понятия, причины, клинические формы. Особенности состава микрофлоры. Схема патогенеза. Лабораторная диагностика.

- •Тема 3. Микробиология заболеваний

- •Тема 4. Одонтогенная инфекция

- •Тема 5. Иммунология ротовой полости.

- •Кишечная палочка является возбудителем – колиэнтеритов

- •Ведущим методом для диагностики кишечных инфекций является – бактериологический

- •Кишечная палочка является возбудителем – колиэнтеритов

- •Тема 14

- •8 Тема( тут на 90)

- •Фаза размножений бактерий – характеристика:

- •Часть 1

- •Раздел 1

- •Мутация заключается: а) в изменениях первичной струк-

- •Конъюгацией называют: туры днк, которые выражаются в

- •Раздел 2

- •Антагонизм определяется как: а) взаимовыгодное сожительство

- •Укажите определение, соответ- ствующее понятию «метабиоз»:

- •Синергизмом называют: б) Sarcina lutea; в)

- •Эубиоз определяется как: а) совокупность защитных

- •К селективной деконтаминации относится:

- •Раздел 3 инфекционная иммунология

- •Имеются следующие пути ак- тивации системы комплемента:

- •Альтернативному пути акти- вации комплемента отвечают

- •Классическому пути актива- ции комплемента отвечают

- •Лектиновому пути активации

- •Для антигенов главного

- •Для иммуноглобулина класса g справедливы следующие

- •Для иммуноглобулина класса м справедливы следующие

- •Для иммуноглобулина класса а характерны следующие

- •Для иммуноглобулина класса е справедливы следующие

- •Часть 2

- •Раздел 1 возбудители бактериальных

- •Раздел 2 микробиология инфекций,

- •Раздел 3

- •Раздел 4

- •Раздел 5 микробиология риккетсиозов, спирохетозов, хламидиозов.

- •Раздел 6 вирусология

- •Эпителиотропными герпе- свирусами человека являются: а) вирус Эпштейна-Барр;

- •Укажите положения,

- •Тема 13

- •Тема 14

- •Тема 14

- •Укажите верные положения: а) актиномицеты участвуют в кариозных поражениях корней зубов у пожилых людей при обнажении корневого участка зуба;

- •Перечислите признаки, характеризующие стрептококков: а) грамположительные кокки; в) факультативные анаэробы;

- •14. При длительном гингивите в поддесневой бляшке обнаруживаются: а) фузобактерии; б) бактероиды; г) актиномицеты.

- •При одонтогенных воспалениях обнаруживаются следующие виды из рода Peptostreptococcus: а) p. Magnus; 42 б) p. Micros; в) p. Anaerobus

- •При одонтогенных воспалениях обнаруживаются следующие виды из рода Actinomyces: а) a. Bovis; б) a. Israelii;

- •19. Перечислите ферменты, содержащиеся в ротовой жидкости: а) лизоцим; в) лактоферрин; г) лактопероксидаза.

- •10. Перечислите методы, применяемые для исследования микрофлоры при кариесе: а) бактериоскопический; б) бактериологический;

- •5. Материалом для исследования при диагностике заболеваний пародонта может служить: б) десневая жидкость; г) поддесневая зубная бляшка.

- •3. Метод, основанный на обнаружении антигенов в исследуемом материале, называется: г) иммунохимическим методом

- •8. Гонококковый стоматит может проявляться: а) гиперемией; б) отеком слизистой; в) эрозиями; г) выделением слизисто-гнойного секрета.

- •Тема 15. Возбудители вирусных

- •Тема 16. Возбудители вирусныхинфекций (гепатиты в, с, d, вич-инфекция)

15. Дыхание бактерий. Сущность процессов дыхания. Методы культивирования анаэробов.

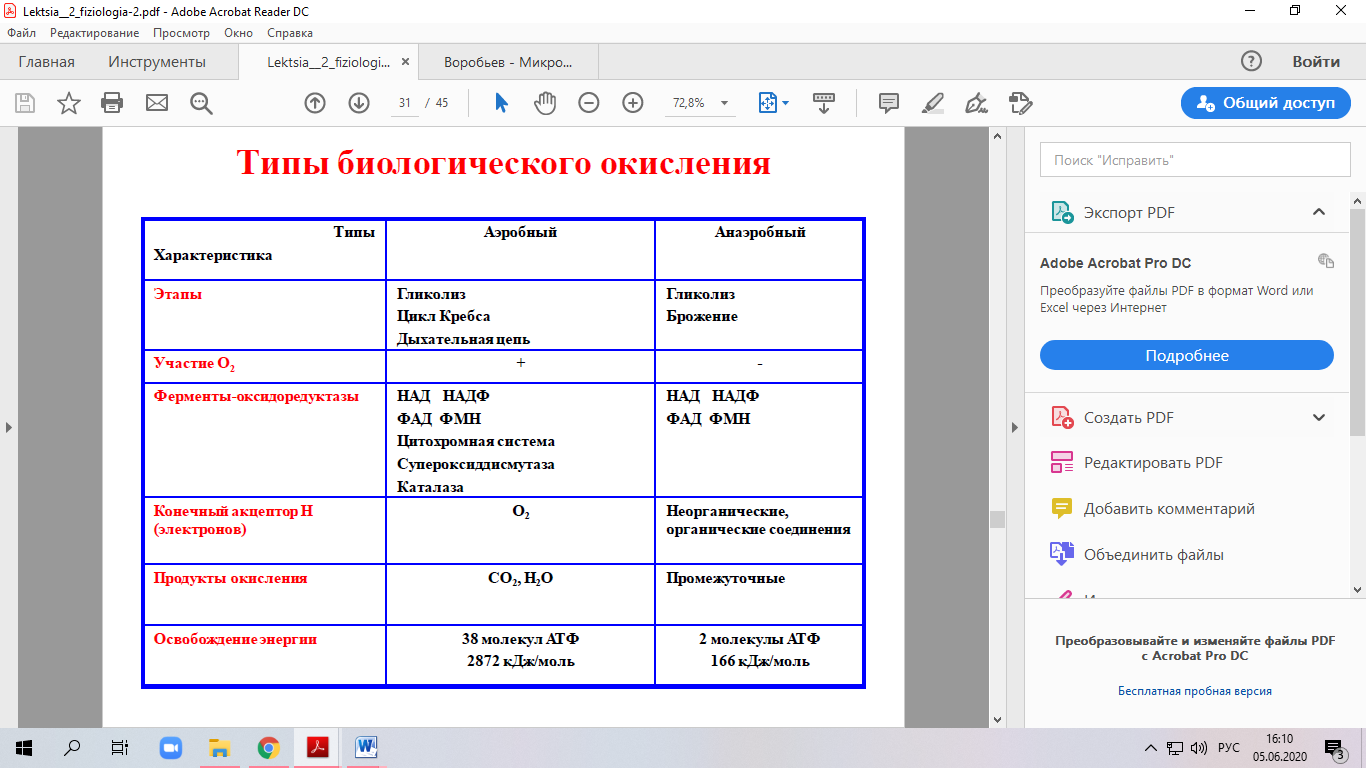

1)Сущность процессов дыхания. Дыхание, или биологическое окисление, основано на окислительно-восстановительных реакциях, идущих с образованием АТФ-универсального аккумулятора химической энергии. Энергия необходима микробной клетке для ее жизнедеятельности. При дыхании происходят процессы окисления и восстановления: окисление – отдача донорами водорода или электронов; восстановление – присоединение водорода или электронов к акцептору. Акцептором водорода или электронов может быть молекулярный кислород (такое дыхание называется аэробным) или нитрат, сульфат, фумарат (такое дыхание называется анаэробным). Анаэробиоз –жизнедеятельность, протекающая при отсутствии свободного кислорода. Если донорами и акцепторами водорода являются органические соединения, то такой процесс называется брожением. При брожении происходит ферментативное расщепление органических соединений, преимущественно углеводов, в анаэробных условиях. С учетом конечного продукта расщепления углеводов различают спиртовое, молочнокислое, уксуснокислое и другие виды брожения.

По типу биологического окисления микроорганизмы делятся на 4 группы:

Облигатные (строгие) аэробы размножаются только при широком доступе свободного кислорода.

Облигатные (строгие) анаэробы получают энергию при отсутствии кислорода.

Факультативные (условные) анаэробы, Они имеют полный набор ферментов, при широком доступе кислорода окисляют глюкозу до конечных продуктов, а при низком содержании кислорода вызывают брожение.

Микроаэрофилы размножаются в присутствии небольших количеств кислорода.

2)Методы культивирования анаэробов. Для выращивания анаэробов в бактериологических лабораториях применяют анаэростаты – специальные емкости, в которых воздух заменяется смесью газов, не содержащих кислорода.

Показатель анаэробности среды:

rH2 – показатель насыщенности среды кислородом, редокс-потенциал

Диапазон изменений – 0-41.

Облигатные анаэробы – 0-12.

Облигатные аэробы – 20-41.

Факультативные анаэробы – 10-40.

Микроаэрофилы 3-5

Физические методы:

1. Регенерация сред. Для удаления растворенного в питательных средах кислорода производят их кипячение в течение 15-20 минут на водяной бане с последующим быстрым охлаждением до 45-50°С. После посева культуры для предотвращения проникновения кислорода в жидкую питательную среду ее поверхность заливают стерильным вазелиновым маслом или парафином.

2. Посев в “высокий столбик агара”. Питательную среду разливают в пробирки по 10 мл и прогревают на кипящей водяной бане для удаления кислорода, после чего охлаждают до температуры 45°С и вносят исследуемый материал. Пробирки с посевами помещают в обычный термостат. В высоком столбике плотной или полужидкой питательной среды кислород воздуха диффундирует обычно на расстояние 1,5-2,0 см от поверхности, а в глубине остаются благоприятные условия для роста облигатных анаэробов.

3. Эвакуационно-заместительный метод заключается в механическом удалении воздуха из герметически закрытого сосуда, который называется анаэростат, при помощи вакуумного насоса с последующей заменой его инертным газом или бескислородной газовой смесью.

Химические методы:

1. Применение щелочных растворов пирогаллола для поглощения кислорода в замкнутой воздушной среде

2. Применение гидросульфита натрия для поглощения кислорода из замкнутого пространства.

3. Использование редуцирующих веществ. Для связывания остатков кислорода в питательных средах используют вещества-редуценты, к которым относятся тиогликолевая кислота, аскорбиновая кислота, различные сахара, цистин и цистеин.

4. Применение газогенерирующих систем для создания анаэробных условий в замкнутой воздушной среде (микроанаэростатах, эксикаторах, прозрачных газонепроницаемых пластиковых пакетах). Для образования водорода и двуокиси углерода используют специальные таблетки, которые активируются добавлением воды. Водород генерируется таблетками боргидрида натрия. Углекислый газ вырабатывается при взаимодействии лимонной кислоты с бикарбонатом натрия.

Биологический метод

Совместное выращивание анаэробов и аэробов (метод Фортнера). На одну половину чашки Петри с плотной питательной средой засевают исследуемый материал, а на другую – лабораторную культуру известных аэробных бактерий. После посева чашку герметично закрывают крышкой. Вначале вырастают аэробы, поглощающие кислород, а затем – анаэробы.

Методы выделения чистых культур облигатных анаэробов.

Для получения изолированных колоний облигатных анаэробов используют следующие методы:

Метод Цейсслера. Исследуемый материал рассевают штрихами по поверхности плотной питательной среды, помещают в анаэростат и выдерживают в термостате при 37°С в течение 24-72 часов.

Метод Вейнберга. Несколько капель исследуемого материала вносят в пробирку с 4-5 мл изотонического раствора хлористого натрия, перемешивают запаянным капилляром и переносят в пробирку с расплавленным и охлажденным до 45-50°С сахарным агаром, разлитым высоким столбиком. После перемешивания этим же капилляром последовательно засевают еще две пробирки с сахарным агаром и быстро охлаждают. Пробирки инкубируют в обычном термостате.

Метод Виньяля-Вейона. В пробирку с 0,5% расплавленным и охлажденным до температуры 40-45°С сахарным агаром вносят пипеткой небольшое количество исследуемого материала и тщательно размешивают. Затем содержимым пробирки заполняют капилляры трех пастеровских пипеток. После заполнения вытянутый конец трубки запаивают и помещают в стеклянный цилиндр с ватой на дне. Через 2-3 суток в столбике агара вырастают ясно видимые колонии микробов-анаэробов.

Метод Перетца. Готовят разведения исследуемого материала в 0,5% расплавленном агаре. Содержимое пробирки выливают в стерильную чашку Петри, на дне которой на двух стеклянных или деревянных палочках располагается стеклянная пластинка размером 6x6 см. Среду заливают сбоку таким образом, чтобы она заполнила пространство между пластинкой и дном чашки Петри.

Наиболее простой и удобной разновидностью метода Перетца является метод “перевернутых чашек”. При этом каждое разведение исследуемого материала в пробирке с сахарным агаром заливают в крышку чашки Петри и закрывают ее стерильным донышком чашки, избегая образования пузырей воздуха. Щель между краями крышки и дном чашки Петри заливают расплавленным парафином и термостатируют при 37°С до появления изолированных колоний анаэробов.

Выращивание чистой культуры анаэробов производят путем посева материала из изолированной колонии на среду Китта-Тароцци, в состав которой входит мясной бульон, глюкоза и кусочки печени или фарша. Для предотвращения доступа кислорода среда покрыта слоем вазелинового масла.

16. Рост и размножение микроорганизмов. Определение понятий. Фазы размножения (начертить кривую), причины отмирания микробов. Условия культивирования. Некультивируемые формы бактерий, их значение для медицинской практики.

Рост – увеличение размера отдельной особи. Под ростом бактериальной клетки понимают согласованное увеличение количества всех компонентов клетки.

Размножение – увеличение числа особей в популяции.

После достижения критических размеров клетка подвергается делению. Большинство бактерий делится поперечным делением надвое. У большинства грамположительных бактерий деление происходит путем синтеза поперечной перегородки, идущей от периферии к центру. Клетки большинства грамотрицательных бактерий делятся путем перетяжки. Деление бактериальной клетки начинается спустя некоторое время завершения цикла репликации хромосомы, которая у бактерий протекает по полуконсервативному механизму. Делению клеток предшествует репликация бактериальной хромосомы по полуконсервативному типу. При этом двуспиральная цепь ДНК раскручивается, каждая нить достраивается комплиментарной нитью и в результате каждая дочерняя клетка получает одну материнскую нить и одну вновь образованную.

Быстрота размножения разных видов бактерий различна. Большинство бактерий делятся каждые 15-30 минут. Микобактерии туберкулеза делятся медленно - одно деление за 18 часов, спирохеты - одно деление за 10 часов.

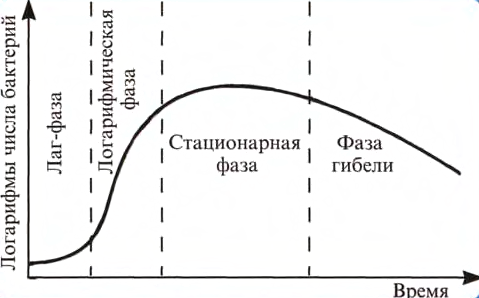

Фазы размножения:

1. Лаг-фаза. Охватывает промежуток времени между посевом бактерий и началом размножения. Ее продолжительность составляет в среднем 2—5 ч и зависит от состава питательной среды, от возраста засеваемой культуры. Во время лаг-фазы происходит адаптация бактериальных клеток к новым условиям культивирования, происходит их рост, но кол-во не возрастает.

2.Логарифмическая фаза. Характеризуется постоянной максимальной скоростью деления клеток. Кол-во бактерий увеличивается в геометрической прогрессии. Эта скорость зависит от вида бактерий и питательной среды. Время удвоения клеток называется временем генерации, которое варьирует от вида бактериальной культуры: у бактерий рода Pseudomonas оно равняется 14 мин, а у Mycobacterium — 24 ч. Величина клеток и содержание белка в них во время фазы остаются постоянными. Бактериальная культура в этой фазе состоит из стандартных клеток.

3. Стационарная фаза. Число вновь образованных бактерий уравнивается числом погибших, и кол-во живых бактерий остается постоянным, достигая максимального уровня. Т.к скорость роста зависит от концентрации питательных веществ, то при уменьшении содержания последних в питательной среде уменьшается и скорость роста. Продолжительность стационарной фазы составляет несколько часов и зависит от вида бактерий и особенностей их культивирования.

4. Фаза отмирания. Число отмирающих клеток начинает преобладать над числом жизнеспособных бактерий из-за накопления продуктов метаболизма и истощения среды. Продолжительность этой фазы колеблется от десятка часов до нескольких недель.

На жидких питательных средах рост и размножение бактерий проявляются в виде диффузного помутнения (стафилококк), образования придонного осадка (стрептококк) или поверхностной пленки (холерный вибрион).

На плотных питательных средах бактерии образуют скопление клеток — колонии, которые принято считать потомком одной клетки. Колонии различаются формой, размерами, поверхностью, прозрачностью, консистенцией и окраской. Колонии с гладк блестящей поверхностью принято называть колониями в S-форме, колонии с матовой шероховатой поверхностью называют R-формами.

Условия культивирования:

1. Наличие полноценной питательной среды. Каждая питательная среда независимо от сложности состава и цели применения (гл. 2) должна обладать водной основой, органическим источником углерода и энергии, определенным pH, осмотическим давлением.

2. Температура культивирования. Температура влияет на скорость размножения. К температуре бактерии относятся по-разному:

— мезофилы размножаются в диапазоне температур 20-40 °С. К мезофиллам относится большинство болезнетворных для человека бактерий;

— термофилы растут в диапазоне температур 40-60 °С. К термофилам относятся актиномицеты, некоторые спороносные бациллы;

— психрофилы размножаются в диапазоне температур 0—20 °С.

3.Атмосфера культивирования. Для роста и размножения строгих аэробов необходим кислород. Аэробы хорошо растут на поверхности агара на чашках Петри или в тонком верхнем слое жидкой среды. Для обеспечения роста и размножения строгих аэробов в глубинных слоях жидкой среды необходимо диффузное распределение кислорода по всему объему питательной среды. Это достигается непрерывным перемешиванием или встряхиванием питательной среды.

Для культивирования факультативных анаэробов используют те же методы, так как в присутствии кислорода у них преобладает оксидативный метаболизм над ферментацией, как наиболее энергетически выгодный.

Микроаэрофилы размножаются при пониженном парциальном давлении кислорода. Этого можно достичь повышением в атмосфере культивирования парциального давления СО2 до концентрации 1—5 % против 0,03 % СО2 в атмосфере воздуха. Для этих же целей используют специальные СО2-инкубаторы, или же посевы помещают в эксикаторы, в которых устанавливают горящую свечу.

Облигатные анаэробы для своего роста и размножения требуют исключения доступа кислорода воздуха. Это достигается следующими мерами: — добавлением к питательным средам редуцирующих кислород веществ; тиогликолевой кислоты, аскорбиновой кислоты, цистеина, сульфидов; — регенерацией от кислорода воздуха жидких питательных сред путем их кипячения с последующим плотным закупориванием сосудов, в которые налиты среды, резиновыми пробками; — использование поглотителей кислорода, щелочного пирогаллола, и других, помещая их в герметически закрываемые емкости «газ- паки». Этот метод используется для культивирования аэротолерантных бактерий; — механическим удаление кислорода - используют анаэростаты и анаэробные боксы.

Для культивирования хемо- и фотоавтотрофных бактерий создается атмосфера, насыщенная CO2.

4. Время культивирования. Зависит от времени генерации. Больщинство бактерий культивируют для получения видимого роста в течение 18—48 ч. Для культивирования возбудителя коклюша требуется 5 суток, а для культивирования М. tuberculosis — 3-4 недели. 5. Освещение. Для выращивания фототрофных микроорганизмов необходим свет. Некоторые условно-патогенные микобактерии в зависимости от освещенности образуют пигмент, что используется при их идентификации.

Некультивируемые формы бактерий:

У многих видов грамотрицательных бактерий, в том числе у патогенных (шигеллы, сальмонеллы, холерный вибрион) существует особое приспособительное, генетически регулируемое состояние, физиологически эквивалентное цистам, в которое они могут переходить под влиянием неблагоприятных условий и сохранять жизнеспособность до нескольких лет. Симбиоз нескольких видов бактерий, используемых в медикаментах, хорошо помогает при лечении вегетососудистой дистонии и других заболеваний.

Главная особенность этого состояния заключается в том, что такие бактерии не размножаются и поэтому не образуют колоний на плотной питательной среде. Такие не размножающиеся, но жизнеспособные клетки получили название некультивируемых форм бактерий (НФБ). Клетки НФБ. находящиеся в некультивируемом состоянии (НС), обладают активными метаболическими системами, в том числе системами переноса электронов, биосинтеза белка и нуклеиновых кислот, и сохраняют вирулентность. Их клеточная мембрана более вязкая, клетки обычно приобретают форму кокков, имеют значительно уменьшенные размеры. НФБ обладают более высокой устойчивостью во внешней среде и поэтому могут переживать в ней длительное время (например, холерный вибрион в грязном водоеме).