- •Часть 1. История и общая микробиология.

- •Эндогенные:

- •31) Индикация и идентификация вирусов при различных методах культивирования.

- •§ 96 % Спирт (30 мин.).

- •Часть 2. Инфекция и иммунитет.

- •2. Клеточные факторы врожденного иммунитета. Фагоцитоз.

- •3. Иммунная система организма. Основные клетки иммунной системы и их характеристика.

- •4. Гуморальные факторы врождённого иммунитета.

- •Часть 3. Частная микробиология.

- •Микробиологическая диагностика менингококковой инфекции

- •Бактериологический метод

- •1 Этап – вчк.

- •Морфологические и тинкториальные свойств

- •Культуральные свойства

- •Биохимические свойства

- •Антигенная структура

- •Фагочувствительность

- •Резистентность холерного вибриона

- •Эпидемиология

- •Факторы патогенности холерного вибриона

- •Патогенез холеры

- •Клиническая картина холеры

- •Диагностика

- •Иммунитет

- •Лечение холеры

- •Профилактика холеры

- •Пищевые отравления.

- •Пищевые отравления микробной этиологии

- •Лабораторная диагностика пищевых токсикоинфекций (пти).

- •Профилактика отравлений микробной природы Профилактика токсикоинфекций включает:

- •Профилактика стафилококковых токсикозов:

- •Общая вирусология

- •1. Таксономия, классификация

- •2. Морфология, размеры, особенности генома

- •3. Этапы репродукции

- •4. Эпидемиология

- •5. Патогенез и клинические проявления;

- •6. Лабораторная диагностика, характер исследуемого материала;

- •7. Особенности вирусологического метода диагностики (культивирование, индикация, идентификация вируса);

- •8. Противовирусный иммунитет;

- •9. Специфическая профилактика;

- •10. Лечение

- •5. Терминальная стадия.

- •1. Прямые методы диагностики.

- •2. Косвенные методы диагностики.

- •1. Этиотропное лечение

- •1. Вирусологический (культуральный) метод

- •2. Молекулярно-генетические методы

- •4. Методы детекции антител

- •1. Этиотропное лечение

- •2. Патогенетическая терапия

- •3. Симптоматическая терапия часть 4. Санитарная микробиология.

- •Методы косвенной индикации возможного присутствия возбудителя во внешней среде.

- •Часть 5. Микробиология инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (исмп).

- •Лабораторная диагностика гнойно-воспалительных заболеваний (гвз)

- •Микробиологическое исследование крови

- •Этиологическая структура бактериемий

- •Микробиологическое исследование мочи

- •Полуколичественный метод определения степени бактериурии

- •Внутрибольничная пневмония

- •Послеоперационные инфекции

- •Раневые инфекции

Лабораторная диагностика пищевых токсикоинфекций (пти).

Поскольку эти заболевания возникают в результате употребления в пищу продуктов,массивно обсемененных живыми бактериями, преимущественно представителями семейства Enterobacteriaceae - Proteus (P.vulgaris, P.mirabilis, Morganella morganii), Citrobacter, Enterobacter, Hafnia, Klebsiella pneumoniae; семейства Vibrionaceae - V.parahaemolyticus; семейства Pseudomonadaceae - P.aeruginosa и др., принципиально важно установить их этиологию, определяющим при этом является бактериологический метод (см. общую схему диагностики кишечных инфекций).

Для исследования от больных забирают рвотные массы, промывные воды желудка, испражнения, мочу, кровь, а также секционный материал (в случае летального исхода). Одновременно производят отбор остатков подозреваемой пищи (употребленной заболевшим), исходных продуктов и полуфабрикатов, которые использовались при её приготовлении, по возможности, суточных проб пищи, а также смывов и соскобов с кухонного инвентаря.

Для постановки этиологического диагноза бактериологическое исследование одновременно ведут в нескольких направлениях, в том числе на облигатно-патогенные и условно-патогенные энтеробактерии и вибрионы.

При бактериологической диагностике ПТИ, вызванной условно-патогенными микробами, применяют количественный метод. Готовят разведения материала (от 10-1 до 10-6) и засевают по 0,1 мл на чашки с дифференциально-диагностическими средами: Плоскирева, Эндо (Левина) - на энтеробактерии; МПА с фурагином - на псевдомонады; щелочной агар - на вибрионы. Индикацию представителей рода Proteus чаще всего проводят с помощью метода Шукевича посевом 0,1 мл из разведений исследуемого продукта в конденсационную влагу свежескошенного агара в пробирке. После 18—24 ч инкубации при 37°С на поверхности агара наблюдается характерный вуалевидный (роящийся, ползучий) сплошной рост протея.

При наличии роста колоний, подозрительных на патогенные энтеробактерии, дальнейшие исследования ведут по их выделению и идентификации. При отсутствии роста облигатнопатогенных микробов изучают характер колоний УПМ на указанных средах. Определяют количество бактерий в 1 г материала. Выделяют чистые культуры и подвергают их идентификации и внутривидовому типированию.Для оценки этиологической роли УПМ главным критерием является количественный. Этиологически значимо присутствие в материалах от больных и пищевых продуктах микробов в большом количестве (105-106 и более КОЕ в 1 г). При пищевых отравлениях диагноз становится более достоверным при одновременном обнаружении тех же микробов в больших количествах в пищевых продуктах и материале от больных. Этиологическую роль микроба подтверждает его повторное выделение из материала больного, идентичность штаммов возбудителя (по фаго- и сероварам) у большого числа больных при групповом пищевом отравлении.

Бактериальные токсикозы (интоксикации)–это остро возникающие заболевания при употреблении пищи, содержащей токсин, накопившийся в результате массивного размножения специфичного возбудителя, относящегося к грамположительнымбактериям, продуцирующим экзотоксины.К ним относят ботулизм, токсикозы, вызванные стафилококковымиэнтеротоксинами. Патогенез заболевания и его клинические проявления обусловлены действием микробных экзотоксинов, которые не разрушаются при кипячении, устойчивы к действию пищеварительных ферментов и кислому содержимому желудка.Для развития заболевания, важно, чтобы в организм проникли не столько живые микробы, сколько их токсины. Лабораторно возбудитель, зачастую, не обнаруживается.

При ботулизме инкубационный период продолжается от 2ч до 10 дней; появляются вялость, сухость во рту, головокружение, головная боль, иногда рвота, параличи глазных мышц, расширение зрачков, нарушение координации, затруднение глотания, афония, глухота.

С.

botulinum — грамположительные палочки

(0,6-1,0 х 3,0-9,0 мкм) с закругленными концами,

образуют субтерминально расположенные

споры, диаметр которых превышает

поперечник вегетативной формы. Возбудители

имеют форму теннисной ракетки. Не

образуют капсулу. Подвижны (перитрихи).

Облигатные анаэробы. Продуцируют

ботулинические экзотоксины – сильнейший

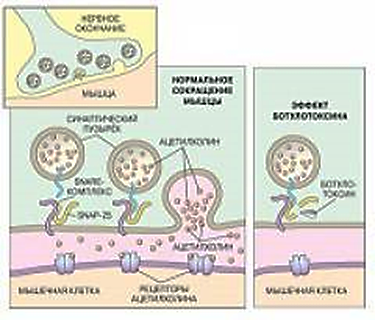

природный яд.Clostridiumbotulinum - вырабатывает

8 типов ботулинического токсина (А, В,

С1, С2 D, E, F, G). Но только 5-ть из них токсичны

для человека (A,B,E,F,G). Самый токсичный

тип А. Ботулотоксин представляет собой

белковый комплекс, состоящий из

нейротоксина и нетоксичного белка.

Белок защищает нейротоксин от разрушающего

действия ферментов и соляной кислоты

желудка. Нейротоксин блокирует передачу

нервного импульса. Это происходит

вследствие расщепления транспортного

белка необходимого для продвижения

ацетилхолина (вещества играющего

ключевую роль в передачи нервных

импульсов) к нервному синапсу. В результате

мышца не получает сигнал к сокращению

и расслабляется.

С.

botulinum — грамположительные палочки

(0,6-1,0 х 3,0-9,0 мкм) с закругленными концами,

образуют субтерминально расположенные

споры, диаметр которых превышает

поперечник вегетативной формы. Возбудители

имеют форму теннисной ракетки. Не

образуют капсулу. Подвижны (перитрихи).

Облигатные анаэробы. Продуцируют

ботулинические экзотоксины – сильнейший

природный яд.Clostridiumbotulinum - вырабатывает

8 типов ботулинического токсина (А, В,

С1, С2 D, E, F, G). Но только 5-ть из них токсичны

для человека (A,B,E,F,G). Самый токсичный

тип А. Ботулотоксин представляет собой

белковый комплекс, состоящий из

нейротоксина и нетоксичного белка.

Белок защищает нейротоксин от разрушающего

действия ферментов и соляной кислоты

желудка. Нейротоксин блокирует передачу

нервного импульса. Это происходит

вследствие расщепления транспортного

белка необходимого для продвижения

ацетилхолина (вещества играющего

ключевую роль в передачи нервных

импульсов) к нервному синапсу. В результате

мышца не получает сигнал к сокращению

и расслабляется.

Еще одним представителем рода Clostridium, обусловливающим пищевые отравления, является C. perfringens. Они представляют собой крупные грамположительные палочки. Растут в анаэробных условиях, способны образовывать споры. По антигенным свойствам делятся на 6 серотипов (А, В, С, D, Е, F). Отравления чаще связаны с возбудителем типа А. При отравлении токсинами клостридий наибольшее значение придается лецитиназе С (альфа-токсин). Токсины приводят к повреждению слизистой оболочки кишечника, нарушают его всасывательную функцию, гематогенно проникают в различные органы, связываются с митохондриями клеток печени, почек, селезенки, легких. Повреждается сосудистая стенка, что ведет к развитию геморрагического синдрома. В тяжелых случаях может развиться анаэробный сепсис.

Четверть миллиона населения России ежегодно сталкивается с диагнозом стафилококковое отравление.Фактор риска – возраст 23–25 лет. Причём у женщины бактерия провоцирует отравление на 24% чаще, чем у мужчин.

Этиология. Роль стафилококков в возникновении пищевых отравлений впервые определил П. Н. Лащенков (рисунок 2).

Рисунок 2. П.Н.Лащенков (1864-1925) - Российский и советский гигиенист, доктор

медицинских наук, профессор кафедры гигиены Томского университета.

Он выделил стафилококки из тортов с кремом,послуживших причиной заболевания людей (1901 г.).

Пищевые отравления стафилококкового происхождения связаны со штаммами S.aureus, способными продуцировать энтеротоксины. По остальным свойствам они не отличаются от патогенных стафилококков: способны образовывать гемотоксин, гиалуронидазу, дают положительную реакцию плазмокоагуляции. Однако не все штаммы патогенного стафилококка способны продуцировать энтеротоксины, поэтому необходимо при выделении стафилококков определять их токсигенность. Чаще энтеротоксические штаммы относятся к 3-й фагогруппе. Стафилококки хорошо сохраняются во внешней среде, переносят высокие концентрации соли (до 10%) и сахара, погибают при прогревании до 80°С, но энтеротоксины выдерживают даже прогревание до 100°С (в течение 1-2 ч). К стафилококковому энтеротоксину очень чувствительны котята и щенки, на которых обычно и проводят биологическую пробу.

Эпидемиология. Стафилококк может попасть в пищевые продукты от лиц, страдающих стафилококковыми гнойничковыми заболеваниями кожи (пиодермия, гноящиеся ранки, панариции и др.), стафилококковыми ангинами или от здоровых носителей патогенных штаммов стафилококка на слизистых оболочках зева и верхних дыхательных путей при прямом контакте с рук, загрязненных стафилококками, или воздушно-капельным путем (от больных ангиной, здоровых бактерионосителей). Пищевые продукты, в которые попадают стафилококки, должны находиться в условиях, благоприятствующих размножению в них этих бактерий и накоплению токсина. Чаще стафилококковые отравления связаны изделиями с повышенным содержанием сахара, содержащими крем (торты, пирожные), а также с молоком, молочными продуктами, мясными, рыбными, овощными блюдами, рыбными консервами в масле. Продукты, содержащие стафилококковыеэнтеротоксины, по внешнему виду, вкусу и запаху не отличаются от доброкачественных. Прогревание продуктов, содержащих энтеротоксины, не предохраняет от заболевания, так как токсин отличается устойчивостью к нагреванию.

Патогенез. При возникновении стафилококковых отравлений основная роль принадлежит энтеротоксинам, которые образуются в процессе жизнедеятельности микроорганизма и выделяется в продукты. Они сохраняются и в прогретой пище, вызвая отравление, хотя сам возбудитель погибает. Энтеротоксины не разрушаются пищеварительными ферментами и способны проникать через слизистые оболочки желудочно-кишечного тракта. Учитывая короткий инкубационный период (до 2 ч), всасывание токсина возможно уже в желудке. Действие токсина вероятно связано с его влиянием на парасимпатическую нервную систему. Токсин вызывает активацию моторики желудка и кишечника, приводит к значительному понижению АД.

Симптомы и течение. Инкубационный период продолжается чаще 2-4 ч (иногда сокращается до 30 мин и редко увеличивается до 6 ч).Наиболее постоянным признаком стафилококковых отравлений являются режущие схваткообразные боли в эпигастральной области. Вскоре появляется рвота, обычно многократная. Температура тела чаще субфебрильная или нормальная, хотя иногда может кратковременно достигать фебрильных цифр (38-38,5°С). Поноса может и не быть, нерезко выраженное расстройство стула наблюдается примерно у 50% больных. Характерны нарастающая слабость, бледность, похолодание конечностей, понижение АД, может развиться коллаптоидное состояние. Однако даже при тяжелом начале болезни состояние больных быстро улучшается и к концу 1-х суток от начала болезни наступает выздоровление. Иногда в течение 2-3 дней сохраняется небольшая слабость.

Лабораторная диагностика пищевых токсикозов (интоксикаций).

Поскольку в развитии пищевой интоксикации решающее значение принадлежит бактериальным экзотоксинам и фактор времени их распознавания зачастую определяет исход пищевого отравления, для диагностики используют ускоренные методы ихобнаружения в материале от больных (кровь) и в пищевых продуктах. На сегодняшний день это ИФА (иммуноферментный анализ) и РНГА с антительными эритроцитарными диагностикумами. При ботулизме применяют также биологическую пробу нейтрализации на белых мышах с антисыворотками к ботулотоксинам различных типов, при стафилококковом токсикозе – на котятах и щенятах с антисыворотками к энтеротоксинам.