Федотов А.Ю. Психологическое обеспечение профессиональной надежности...Т. 1

.pdf331

а) Закономерности активности, проявляющиеся в опережающем характере

саморегуляции на основе целеобразования, антиципации, принятия решения

(К.А. Абульханова – Славская, Б.Г. Ананьев, О.А. Конопкин, В.И. Моросанова,

Т.М. Панкратова), формирования «образа потребного будущего»

(Н.А. Бернштейн), «акцептора результата деятельности» (П.К. Анохин) и т.п.

б) Закономерности непрерывного контроля и коррекции осуществляемой деятельности и состояния субъекта, проявляющегося в текущей трансформации образа действия в соответствии с изменениями ситуации. Реализуются путем

«сенсорных коррекций» в рамках рефлекторного кольца (Н.А. Бернштейн), «обратной афферентации» (П.К. Анохин), рефлексии (О.А. Конопкин,

В.И. Моросанова, Г.С. Никифоров, Т. М. Панкратова и др.).

в) Закономерности обеспечения многоуровневых системных взаимосвязей психических структур, регулирующих внешние и внутренние компоненты деятельности. Представлены в ступенчатости, многоэтажности психической регуляции (К.А. Абульханова – Славская, Б.Г. Ананьев и др.), структурно-

функциональной и предметно-психологической модели О.А. Конопкина, уровнях

построения движений и действий Н.А. Бернштейна.

г) Закономерности реализации единства общих закономерностей и

личностной |

неповторимости |

стиля |

саморегуляции |

(О.А. Конопкин, |

В.И. Моросанова Т. М. Панкратова и др.) |

|

|

||

2. Подходы, рассматривающие психофизиологические |

закономерности |

|||

измененных состояний сознания и их влияние на организм и поведение человека,

прежде всего в клиническом контексте (В.М. Бехтерев, Дж. Брейд, С. Гроф,

И.П. Павлов, К.И. Платонов, О.А. Форель, Л. Шерток, И.Г. Шульц и др.).

а) Закономерности сочетания особенностей возникновения и течения генерализованного (фонового) торможения (естественное – искусственное;

спонтанно возникающее – психотехнически обусловленное; патологическое – ресурсное; управляемое – неуправляемое; экзогенное – эндогенное; психогенное – обусловленные другими факторами; сон, транс, медитация, самопогружение и т.п.)

332

как базовой характеристики возникающего ИСС и формирования очага возбуждения в ЦНС, определяющего конкретные (ведущие) реализуемые функции

(двигательные, когнитивные, эмоциональные, мотивационные, волевые и их комбинации).

б) Закономерности трансформации приоритетности реакций на стимуляцию различного характера трактуемые как различные фазы, уровни глубины ИСС

(уравнительная, парадоксальная, ультра-парадоксальная фазы; биографический,

перинатальный, трансперсональный уровень; стадии гипноидности, легкого транса, среднего транса, глубокого транса; сонливость, гипотаксия, сомнамбулизм и др.).

в) Закономерности вхождения в ИСС, основанные на выявлении физиологических коррелят готовности ЦНС к активации недоступных функций

(телесная тяжесть, тепло; скованность, каталепсия; снижение/повышение чувствительности и др.).

г) Закономерности поэтапного достижения произвольности автоматизированных физиологических функций от более к менее осознаваемым

(управляемым), как основа для искусственного формирования ИСС.

3. Подходы, рассматривающие закономерности саморегуляции в узком смысле как произвольное воздействие на функции организма в профессиональном контексте (А.В. Алексеев [12, 13], Х.М. Алиев [16], Л.П. Гримак [95], С.И. Дудин

[139], В.Ф. Сопов [397-399], В.Е. Попов [353], Н.И. Королюк [223] и др.).

а) Закономерности произвольной актуализации идеомоторных и идеаторных связей как основа оптимизации (в нашей трактовке преодоления 2-го, 3-го и 4-го барьеров ПрН) взаимосвязи между образом, психическим состоянием и действием.

б) Закономерности сочетания эффектов гетеросаморегуляции в процессе приобретения опыта (формирования новых ассоциаций) самопогружения.

в) Закономерности получения опыта саморегуляции в ССП путем взятия под контроль сначала наиболее управляемых, а затем и недоступных в ординарных состояниях функций (в определенном смысле аналог «зоны ближайшего развития»

333

ассоциаций и расширения их возможностей от функций скелетной мускулатуры,

внутренних органов до отдельных психических процессов, целостных психических состояний и т.д.).

г) Закономерности достижения произвольной регулируемости недоступных для непосредственного осознавания процессов путем организации многоступенчатых ассоциативных связей (БОС, мнестические, идеаторные,

идеомоторные ассоциации и т.п.)

д) Закономерности абстрактно-символического, вербального подкрепления образа.

ж) Закономерности сочетания саморегуляции при выполнении действий в ССП и перенос позитивных эффектов в бодрствующее сознание (изменение характеристик фоновых уровней, определяющих глубину ССП, и ведущих уровней образа и психического состояния, непосредственно реализующих действие).

Непосредственно проблемы ССП в контексте повышения эффективности выполнения профессиональных задач изучались в военной психологии С.М. Дудиным, Н.И. Королюком, В.Е. Поповым, А.Ю. Федотовым [404, 421, 449, 479, 225], в юридической психологии В.Н. Смирновым [154, 155], в психологии спорта А.В. Алексеевым, В.Ф. Соповым [5, 6, 355 - 358], в педагогической психологии Г. Лозановым [327] Задачи, которые ставили эти ученые изучая и разрабатывая методы саморегуляции в прикладном аспекте, сводились к следующим:

1.Обеспечение дополнительного психофизического ресурса необходимого для эффективного и длительного выполнения профессиональных задач. Решение этой задачи рассматривалось в контексте задействования глубинных психофизических ресурсов для повышения работоспособности, формирования способности к быстрому и полноценному ее восстановлению.

2.Повышение психофизической резистентности к стрессовому воздействию,

эффективному преодолению последствий психической травматизации. Решение

этой задачи рассматривалось, с одной стороны, в контексте расширения объема

334

осознания субъектом факторов, признаков и последствий воздействия стрессоров как основы развития психических функций, обеспечивающих своевременное распознавание стресса (фаза тревоги) и удлинения периода адаптированности к профессиональным стрессорам различной интенсивности (путем использования возможностей произвольной саморегуляции в комплексе с другими методами,

чаще систематической десенсибилизации). С другой стороны, в контексте преодоления последствий выхода стресса в фазу истощения и утилизации полученного травматического опыта, также путем расширения объема осознания субъектом ситуации получения психической травмы, ее содержания для отреагирования (снятия эмоционального заряда).

3. Контроль и управление эмоциональными состояниями в повседневной и профессиональной деятельности. Решение этой задачи рассматривалось в контексте выведения на осознаваемый уровень скрытых соматических,

физиологических и психологических коррелят (детерминант и просто сопутствующих, ассоциированных признаков) неподконтрольных и, как правило,

негативно влияющих на деятельность эмоций, а также целенаправленного развития способности к их своевременной детекции и регуляции.

4. Целенаправленная активация необходимых для деятельности моторных,

физиологических и психических (прежде всего познавательных) процессов1,

развитие способности к оптимизации психического состояния в различных ситуациях деятельности. Решение этой задачи рассматривалось в контексте развития способности к селективному и более глубокому (по сравнению с типичным для данного действия состоянием) осознанию активируемых процессов и их комплексов, расширению объема, распределяемости и устойчивости произвольного внимания, тренировке ассоциативных наглядно-чувственных и/или вербальных связей реализуемой функции и ее глубинных резервов.

1 Далее по тексту - процессы.

335

Проведенные этими авторами исследования убедительно доказывают, что дополнительные возможности специалиста, овладевшего той или иной технологией саморегуляции, основываются на:

1. Значительном расширении продуктивности произвольного внимания,

прежде всего в рамках таких свойств как концентрация, объем, распределение,

устойчивость.

2. Способности к осознаванию глубинных психофизических (моторных,

физиологических, психических) процессов, недоступных человеку не владеющему ППСР и интеграции их в рамках оптимального по отношению к ситуации психического состояния.

3. Многогранности (полимодальности), динамичности и высокой устойчивости образа, дополненного ассоциативными чувственно-наглядными и вербально-логическими связями с вновь открываемыми (приобретаемыми в процессе тренировки ППСР) психофизическими функциями, опирающимися на глубинные резервы психики.

Резюмируя обозначенные подходы к определению психической саморегуляции, сложившиеся в психологии профессиональной деятельности будем исходить из того, что психическая саморегуляция в целях достижения профессиональной надежности, это процесс и результат психофизического воздействия, направленный, субъектом на самого себя, осуществляющийся путем целенаправленной трансформации образа и оптимизации психического состояния применительно к выполняемому действию и выражающийся в избирательной активации (дезактивации) определенных моторных, физиологических и психических функций1.

В процессе психологического обеспечения качества-детерминанты психической саморегуляции при освоения любого из методов ППСР специалист силовых структур прежде всего ориентируется на четыре задачи:

1 Далее по тексту - функции.

336

1. Развивает произвольное внимание первоначально концентрируясь на отдельных, наиболее доступных, чаще проприоцептивных элементах образа,

добиваясь их четкости, управляемости, необходимой интенсивности и устойчивости. В процессе этого тренинга на основе осознания и последующей рефлексии устраняются закономерные «инициальные» сомнения (критика сознания) в реальности происходящих изменения, расширяются пороги чувствительности отдельных ощущений (первоначально телесных, а затем и экстероцептивных). Это позволяет выйти на субсенсорные уровни и приобрести способность быстро осознавать их (критерий – рост показателей избирательности,

концентрации и переключаемости произвольного внимания) и удерживаться на них необходимое количество времени. Постепенно наращивается и объем произвольного внимания за счет достижения полимодальности элементов образа и увеличения количества этих элементов, одновременно удерживаемых в его поле осознавания (Таблицы 38 и 39.).

2. Осуществляет интегрирование психофизических функций от базовых телесных к высшим пространственным уровням, укрепляет старые и устанавливает новые идеомоторные и идеаторные связи произвольно контролируемых элементов образа со слабо осознаваемыми и неосознаваемыми моторными,

физиологическими и психическим процессами. Добивается все большей императивности образа по отношению к ассоциированной с ним функции. Как сопутствующий эффект отмечается большая согласованность и управляемость глубинных процессов, произвольность в оптимизации фоновых уровней психического состояния. Это проявляется в актуализации профессиональной диспозиционной мотивации в противовес астенизирующим компонентам ситуативной, а также сохраняет адекватную динамику базовых эмоций и их удержание в зонах стеничности (таблица 41.) [281].

3. Применяет приобретенные способности по формированию и управлению профессиональными действиями на уровне недоступном для специалиста не владеющего ППСР, то есть превращает традиционный тренинг операционализации

337

действий за счет многократного повторения, имеющий весьма ограниченные возможности по оптимизации глубинных, неосознаваемых психофизических уровней в тренинг, основывающийся на осознании этих глубинных процессов, их поуровневой интеграции и позволяющий существенно сократить количество необходимых повторений и сроки обучения. Это, в том числе, касается совершенствования инвариантной базы профессиональных действий по слабо осознаваемым фоновым уровням А и В, реформирования (конструирования)

алгоритмов и операций исполнительских и интеллектуальных действий по ведущим уровням С, D, Е. За счет этого специалист дополнительно совершенствует способность к ППСР и развивает характерный только для него ИСПСР, применяя его в ранее незнакомых областях, получая новые критерии для проверки их эффективности. (таблица 42.).

4. Сворачивает до уровня операций (выводит в область пост произвольного внимания) наиболее проработанные и стандартные техники, сохраняя возможность их повторного осознания и реконструирования в случае необходимости, расширяет свой регуляционный опыт [152, 444, 172] и тем самым совершенствует свой индивидуальный стиль профессиональной саморегуляции (ИСПСР). Теперь он предполагает пост произвольное применение освоенных технологий в типичных ситуациях профессиональной деятельности и произвольное развертывания процедуры углубленного осознания при овладении незнакомыми действиями и/или в нестандартных ситуациях для сокращения времени на конструирование адекватных действий.

ИСПСР = ЛОСР + ППСР + РО |

(1) |

где:

- ЛОСР – личностные особенности психофизической саморегуляции

(особенности сложившегося в предшествующем онтогенеза способа совладания),

характерные для конкретного специалиста в силу его личностных особенностей и

338

уникального онтогенетического опыта (изучаются на начальных этапах ПЛР и оцениваются с точки зрения комплиментарности профессиональной деятельности).

- ППСР – освоенные специалистом методы произвольной психической саморегуляции, учитывающие специфику его профессиональной деятельности

(овладение обоснованной для данной категории специалистов силовых структур системой методов произвольной психической саморегуляции в сочетании с развитием профессиональной инвариантности по базовым уровням движений и действий).

- РО – регуляционный опыт, как получение положительного подкрепления и расширение возможностей и сферы применения способностей к психофизической саморегуляции в условиях профессиональной подготовки и практической деятельности.

Таблица 37. - Использование определенного стиля саморегуляции специалистами экспериментальной и контрольной групп

№ |

Стиль саморегуляции |

Самоотчет |

Тестировани |

|

||

|

|

|

|

е показателя |

tks |

|

|

|

ЭГ2 |

КГ2 |

ЭГ2 |

КГ2 |

|

1. |

Непроизвольный, ненадежный |

3,2 |

5,8 |

6,1 |

8,9 |

3,78 |

|

|

|

|

|

|

|

2. |

Произвольный, телесного уровня |

7,6 |

7,1 |

7,4 |

6,3 |

2,67 |

|

|

|

|

|

|

|

3. |

Произвольный, вербального уровня |

6,7 |

8,6 |

7,1 |

7,7 |

1,03 |

|

|

|

|

|

|

|

4. |

Произвольный, в ССП |

7,8 |

3,1 |

9,2 |

6,2 |

3,95 |

|

|

|

|

|

|

|

5. |

Пост произвольный, надежный |

9,1 |

6,7 |

9,3 |

6,7 |

3, 86 |

|

|

|

|

|

|

|

* По итоговому замеру формирующего эксперимента (ЭГ2 n = 33. КГ2 n = 31).

Величины приводимых числовых показателей в самоотчетах как среднее от балльных оценок по группам участников; тестирование показателя и осуществлялось с использованием батареи методик (прил. 30) и рассчитывалось согласно общей процедуре (прил. 31). В формирующем эксперименте использован параметрический t критерий Стьюдента для несвязанных выборок (р

= 0,001 tks > 3,46; р = 0,01 tks > 2,66; р = 0,05 tks > 2,00 при ЭГ2 n=60).

Как следует из представленных в таблице 37 данных в экспериментальной группе в результате профессионализации индивидуального стиля психической саморегуляции практически перестал применяться 1-й стиль, то есть слабо контролируемый процесс изменения образа и психических состояний в ответ на

339

воздействие внешних и внутренних факторов профессиональных ситуаций

(tks=3,78), который заместился 5-м стилем (tks=3,86) предполагающем после произвольное включение ранее сформированных операций построения образа и оптимизации психического состояния в ответ на типичные осложнения ситуации.

С соответствующих ситуациях ими также активно применяются физические

(телесно-ориентированные) методы психической саморегуляции и состояния самопогружения.

В обосновании технологий и закономерностей психологического обеспечения фактора саморегуляции исходим из того, что результатами осуществления мероприятий по его психологическому обеспечению

(обобщенными критериями успешности психологического обеспечения профессиональной надежности по этому фактору) являются:

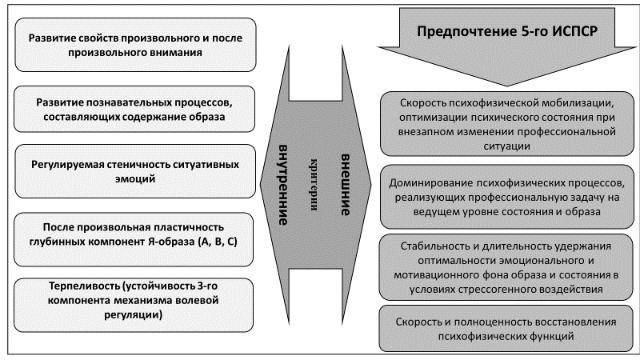

1.Внутренние критерии: совершенствование свойств произвольного и после произвольного внимания, сенсомоторных, перцептивных и мыслительных процессов; целесообразная (в основном после произвольная) регуляция стеничности эмоций в профессиональных ситуациях; осознанность Я-образа на глубинных психофизических уровнях (А, В и С); устойчивость третьего компонента механизма волевой регуляции по В.А. Иванникову (терпеливость).

2.Внешние критерии, связаны с предпочтительным использованием 5-го ИСПСР в профессиональных ситуациях (учебных и практических): скорость психофизической мобилизации, оптимизации психического состояния при внезапном изменении профессиональной ситуации; доминирование психофизических процессов, реализующих профессиональную задачу на ведущем уровне состояния и образа; стабильность и длительность удержания оптимальности эмоционального и мотивационного фона образа и состояния в условиях стрессогенного воздействия; скорость и полноценность восстановления психофизических функций (Рисунок 24.).

340

Рисунок 24. Внешние и внутренние критерии результативности психологического обеспечения фактора саморегуляции профессиональной надежности специалистов силовых структур

Развитие ИСПСР предполагает последовательное освоение методов произвольной психической саморегуляции и смещение развиваемой произвольности психофизической саморегуляции (предполагающую осуществление саморегуляции как отдельного действия, с фокусировкой сознания,

то есть произвольного внимания на нем) на после произвольный уровень (в целях разгрузки сознания для контроля за внешними факторами ситуации и алгоритмами реализуемых действий), посредством расширения регуляционного опыта в ситуациях ПЛР и профессиональной деятельности. Психические процессы,

реализующие функции психической саморегуляции профессиональной надежности специалиста силовых структур, делятся на три группы. Основой произвольной и пост произвольной саморегуляции являются процессы внимания,

воображения и воли, которые, в специально организованной взаимосвязи с содержанием образа, позволяют поставить под контроль сознания менее доступные физиологические и психофизические процессы (приложение 53).