2598

.pdf

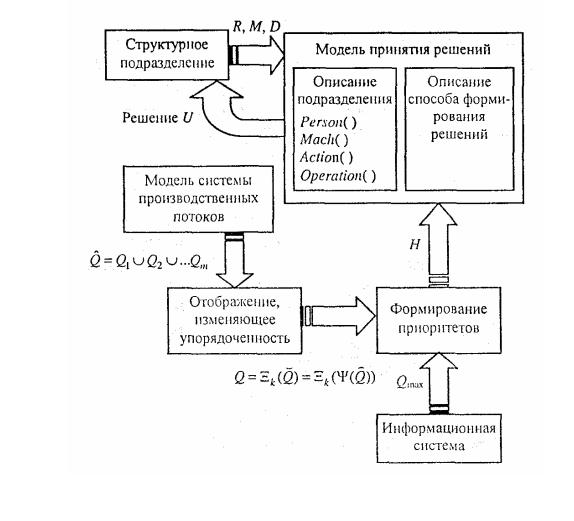

Рис. 5.6. Взаимодействие элементов интегрированной модели в контексте принятия решения

Рассмотрим взаимодействие вышеописанных формализмов подразделения при моделировании динамики производственного процесса

ипринятии решений.

Врезультате моделирования работы других структур предприятия и учета внешних для него экономических воздействий (спроса, поставок) формируется макроуправление, которое отображается в кортеж, соответствующий структурному упорядочению деталеопераций. Результат преобразуется к виду Q, на основе которого с использованием справочной информации Qmax формируется кортеж приоритетов λ. Из информации структурного подразделения и данных о приоритетах создается кортеж деталеопераций, обеспеченных незавершенным производством D. Он включает характеристики каждой из деталеопераций (например, приоритет, стоимость) и имеет вид

D=<<d1,h11,h12,…>,<d2,h21,h22,…>> , (5.19)

где d – деталеоперация; hi2 ,hi2, ... – ее характеристики.

1097

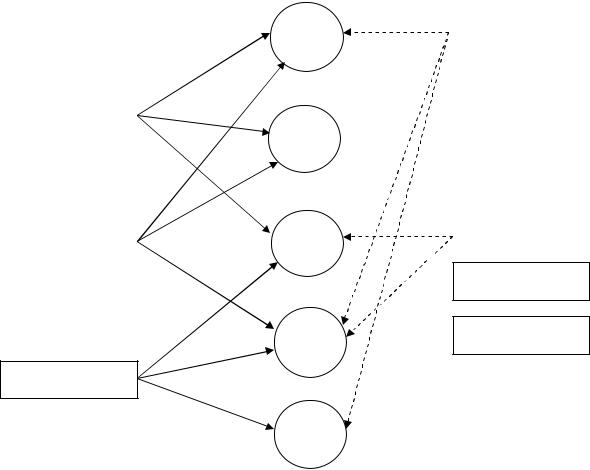

«может выполнять»;

«может выполнять»; «может применяться»

«может применяться»