2598

.pdfочередь они направляются на участок, где средняя суммарная продолжительность всех оставшихся работ наибольшая. Средняя продолжительность всех оставшихся работ вычисляется при условии максимального насыщения фронта работ ресурсами. Эта процедура повторяется до тех пор, пока с учетом указанного приоритета все имеющиеся бригады не будут распределены по соответствующим участкам.

По правилу П4 бригады направляются на свободный (незанятый в рассматриваемый момент) участок объекта. Если имеется несколько свободных участков с подготовленным фронтом работ для бригад одного типа, бригады распределяются по участкам в соответствии со средними суммарными продолжительностями оставшихся работ. Если на один свободный участок могут быть назначены бригады разных типов (есть возможность выбора), то правило предусматривает назначение бригад на участок с учетом следующих условий:

при di,j1 ≤ RTj1(t) и di,j2 > RTj2(t) на участок направляются j1-е бригады;

при di,j1 > RTj1(t) и di,j2 ≤ RTj2(t) на участок направляются j2-е бригады;

при di,j1 RTj1(t) и di,j2 RTj2(t) или при di,j1 < RTj1(t) и di,j2 < RTj2(t) на

участок направляются первые по номеру бригады (например, j1-е бригады для j1< j2).

Если имеется несколько типов незанятых специализированных бригад, несколько свободных участков и для одного из участков есть возможность выбора, т. е. на этом участке подготовлен фронт работ для двух и более типов бригад из числа имеющихся, то назначение на участок бригад того или иного типа производится следующим образом:

1)свободные участки без возможности выбора группируются по признаку (типу) бригад, для которых на участках подготовлен фронт работ (признак однородности подготовленных фронтов работ);

2)участок с возможностью выбора относится к той или иной группе участков в соответствии со следующими условиями:

при di,j1 |

≤ RTj1(t) и di,j2 |

> RTj2(t) участок относится к j1-й группе |

||||||

участков; |

|

> RTj1(t) и di,j2 |

≤ RTj2(t) участок относится к j2-й группе |

|||||

при di,j1 |

||||||||

участков; |

di,j1 RTj1(t) |

|

di,j2 |

RTj2(t) |

|

di,j1 < RTj1(t) и |

||

при |

и |

или |

||||||

di,j2 < |

RTj2(t) участок относится к той группе, в которой число |

|||||||

участников меньше; при равенстве числа участников в группах |

участок с |

|||||||

возможностью |

выбора |

относится |

к первой |

по |

номеру |

группе |

||

(например, j1-е бригады для j1< j2);

3) бригады каждого типа распределяются по участкам соответствующих групп согласно средним суммарным продолжительностям оставшихся работ.

1080

При нескольких свободных участках с возможностью выбора процедура назначения бригад остается аналогичной. При наличии бригад одного типа и одного соответствующего им свободного участка назначение бригад на участок производится без учета изложенных выше условий.

Правила П5 и П6 являются правилами освобождения бригад с участков объекта.

По правилу П5 бригады считаются простаивающими из-за отсутствия соответствующих свободных участков с возможностью доназначения, а также, если на свободных участках к рассматриваемому моменту времени не выполнен весь комплекс технологически предшествующих работ. По правилу П6 бригады считаются закончившими работу на объекте и выбывшими с объекта, если они не могут быть использованы для интенсификации соответствующих работ.

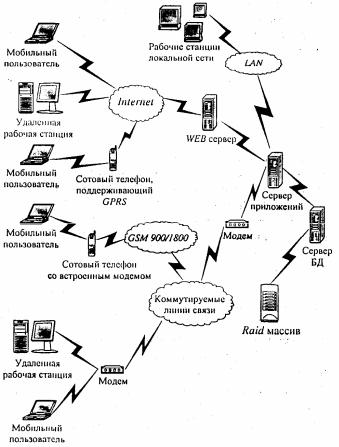

Рис. 5.2. Общая архитектура корпоративной информационной системы

В случае одновременной занятости бригад одного типа на нескольких участках и последовательности их освобождения с участков предусматри-

1081

вается уход с объекта бригад, которые окончили работу. При проектировании архитектуры АСУ СП учтена необходимость обеспечить возможность одновременной работы нескольких пользователей, в т. ч. стационарных и мобильных удаленных пользователей в различных режимах посредством вычислительной сети. Предложенная архитектура АСУ СП, представленная на рис. 5.2, представляет собой архитектуру вида «многозвенный клиент-сервер».

Компонент АСУ СП, реализующий разработанные методы автоматизации планирования поступлений и отгрузок материальных ресурсов, спроектирован с использованием технологии СОМ. Технология СОМ определяет стандартный механизм, с помощью которого одна часть ПО предоставляет свои сервисы другой. Применение данной технологии позволяет встраивать разработанный двоичный компонент в АСУ СП, а также в прочее ПО, т.е. повторно его использовать при создании ИС в дальнейшем.

Компонент АСУ СП, автоматизирующий управление поступлениями и отгрузками материальных ресурсов предприятия реализован с использованием языка C++ в среде C++Builder. В качестве сервера БД компонент использует СУБД Microsoft SQL Server 7000.

5.3. Модели и алгоритмы постановки задач разработки АСУ промышленными объектами

При создании АСУ сложными промышленными объектами, относящимися к классу больших систем, часто возникает необходимость в научном обосновании правильности выбора целей и задач, достигаемых в процессе функционирования разрабатываемой системы управления. Традиционно данная проблема решается на основе системных исследований, с решения которых можно начать операцию по достижению выбранной цели [96].

Известно, что от качества выполнения данных исследований, важным этапом которых является формирование целевой структуры или дерева целей, во многом зависит обоснованность принимаемых решений, степень достижения генеральной цели и общее время, необходимое для проектирования и внедрения разрабатываемой системы управления.

Проведенный в работах [5, 6] анализ методик построения деревьев целей показал, что большинство из них восходит к машинноинформационной системе ПАТТЕРН, разработанной специалистами компании RAND для помощи Президенту США в подготовке решений научно-информационными методами [7]. На презентации данной системы, прошедшей в Конгрессе США в августе 1964 г., сенатор Г. Хемфри

1082

охарактеризовал ее значение следующим образом: «От изобретения и использования таких средств и систем зависит не только решение массы текущих проблем, но и сохранение нашего положения в мире. ...

Совершенно очевидно, что многие текущие и надвигающиеся проблемы нашего общества останутся нерешенными, пока мы не создадим и не применим информационные системы и средства подготовки решений, соответствующие тем изменениям, которые происходят и будут происходить как внутри страны, так и в международном масштабе» [7].

Создание и практическое применение системы ПАТТЕРН стимулировало проведение работ в области прикладного системного анализа, привело к развитию моделей и методов программно-целевого управления, успешно реализованных в т. ч. и при создании автоматизированных систем обработки информации различного уровня. В ходе выполнения этих исследований было разработано специализированное математическое обеспечение, формализующее процесс построения деревьев целей, которое в дальнейшем было успешно применено при программно-целевом управлении предприятиями различных отраслей промышленности (система ДИ-

СУФР [4], VARIANT [5] и др.).

Между тем накопленный за истекшие десятилетия опыт практического использования моделей и методов программно-целевого управления выявил ряд особенностей ПАТТЕРН и родственных ей систем, негативно влияющих на оперативность и качество управленческих решений, принимаемых на основе анализа дерева целей. Так, стало очевидным, что процесс достижения каждой цели может зависеть от большого количества различных взаимосвязанных условий, проверка выполнения или не выполнения которых представляет собой весьма сложную логическую задачу. Достаточно часто эти условия известны лишь ограниченному кругу специалистов, плохо поддаются формализации и могут значительно изменяться во времени. Так, например, на возможность успешной реализации локальной цели, связанной с ликвидацией чрезвычайной ситуации, возникшей в результате разрыва продуктопровода на химическом предприятии, существенно влияет несколько десятков факторов, входящих в состав многочисленных условий, формируемых оперативно-диспетчерским персоналом предприятия на основе личного опыта, знаний особенностей объекта и системы управления, интуиции.

При анализе целевых структур, состоящих из десятков или сотен локальных целей, лицу, принимающему решение (ЛПР), весьма трудно оперативно оценить возможность реализации генеральной цели, на процесс достижения которой влияет большое количество различных взаимосвязанных факторов, входящих в состав многочисленных логически сложных условий, со многими из которых ЛПР, в силу различных причин, может оказаться недостаточно знаком.

1083

Указанное обстоятельство обусловливает необходимость разработки и внедрения в составе специализированного математического обеспечения, используемого при автоматизированном управлении сложными объектами, новых моделей и алгоритмов, позволяющих проанализировать, как отразится на достижении генеральной цели изменение тех или иных элементов целевой структуры, факторов или условий, что позволит во многом преодолеть указанные трудности.

Допустим, что процесс достижения генеральной цели Gz характеризует дерево целей, построенное по одной из известных методик, например [3–5], в виде ориентированного графа G(U, Е), где U – множество вершин графа, соответствующее множеству достигаемых целей; Е – множество дуг графа. Две произвольно взятые вершины ui , uj U соединены дугой с началом в i и концом в j в том случае, если между целями zi, zj, соответствующим вершинам ui , uj U, существует отношение предшествования R* и zi предшествует zj .

Допустим также, что для каждой вершины графа ui G(U, Е) известно множество условий condi {COND}, препятствующих или способствующих достижению локальной цели zi и сформулированных в виде следующих продукций:

ЦЕЛЬ zi БУДЕТ ДОСТИГНУТА (НЕ ДОСТИГНУТА), ЕСЛИ

ВЫПОЛНЕНЫ (<УСЛОВИЕ 1>: = F) Н

(5.1)

(<УСЛОВИЕ 2>: = F) H...H (<УСЛОВИЕ n>),

где f i,i 1,n – логико-лингвистические переменные, заданные на

множестве F = {"выполнено"; "не выполнено"}; п – мощность множества condi, т. е. количество условий, влияющих на процесс выполнения цели zi; Н – логико-лингвистическая переменная, заданная на множестве {"AND"; "OR", "NOT'}; AND, OR, NOT – логические операции конъюнкции, дизъюнкции и отрицания соответственно; {COND} – множество условий, влияющих на процесс достижения цели Gz.

При необходимости каждое <УСЛОВИЕ i>, может быть представлено экспертами в виде дерева целей G1, которое формируется по тем же правилам, что и граф G(U, E). С учетом сделанных допущений содержательная постановка решаемой задачи имеет следующий вид. Необходимо разработать математические модели и алгоритмы, позволяющие в течение времени ΔT, отведенного ЛПР на обоснование способа достижения поставленной цели Gz, при наличии большого количества условий, влияющих на процесс достижения Gz, выполнить следующие действия:

• оперативно проверить возможность достижения генеральной цели Gz в текущий момент времени с учетом всех условий множества {COND}, влияющих на процесс ее осуществления;

1084

• оперативно проверить возможность достижения генеральной цели при заданном наборе условий condi {COND}, i 1,k, состоящем из k элементов.

Математическая модель. В основу разрабатываемой формальной модели положено допущение, что каждая цель zi может быть достигнута только после того, как будут достигнуты все цели, с которыми zi связана на графе G(U, Е) исходящими дугами. С учетом этого условия граф G(U, E) описывается системой продукций, алгоритм формирования которой приведен ниже.

1.Начало алгоритма.

2.На графе G(U, E) определить вершину и* с нулевой полустепенью захода d-{u*) = 0. На дереве целей эта вершина соответствует генеральной цели Gz.

3.На графе G(U, Е) определить все вершины ит0, иk0, иh0, ... , иl0 U, соединенные дугами с вершиной и*. В формируемую продукционную модель записать условие: ЦЕЛЬ Gz БУДЕТ ДОСТИГНУТА, ЕСЛИ ДОСТИГНУТЫ ЦЕЛИ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ВЕРШИНАМ ГРАФА ит0

AND иk0 AND иh0 AND ... AND иl0.

4.Для вершины ит0 определить все вершины ит1, иk1, иh1, ... , иl1,соединенные дугами с вершиной ит0.

5.В формируемой продукционной модели записать условие: ЦЕЛЬ ит0 БУДЕТ ДОСТИГНУТА, ЕСЛИ ДОСТИГНУТЫ ЦЕЛИ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ВЕРШИНАМ ГРАФА ит1 AND иk1 AND иh1 AND ...

AND иl1.

6.Продолжить формирование продукционной модели до тех пор, пока не будут достигнуты конечные вершины графа G(U, E), т. е. вершины

снулевой полустепенью исхода d+(uk) = 0.

7.В формируемую модель добавить продукции (5.1), описывающие условия, влияющие на процесс достижения целей zi.

8.Конец алгоритма.

Полученной системе продукций в соответствие ставится логическая функция f( u1,u2 ,...,uk ), которая принимает значение 1 при выполнении

цели Gz и значение 0 – при ее невыполнении. Каждый аргумент иi этой функции также может принимать единичное или нулевое значение, что будет означать выполнение или невыполнение тех или иных факторов, влияющих на процесс достижения целей zi, входящих в состав графа

G(U,E).

Для логической функции f( |

u1 |

, |

,..., |

) по известным правилам [8– |

|

u2 |

uk |

|

11] строится цифровое устройство на базе конъюнкторов, дизъюнкторов и

инверторов, |

|

имеющее |

ту |

же таблицу состояний, что |

и |

||

функция f( |

u1 |

, |

,..., |

). |

При |

помощи цифрового устройства |

DU, |

|

u2 |

uk |

|

|

|

|

|

1085

практическая реализация которого может быть осуществлена как программным, так и аппаратным путем, решаются следующие задачи:

•оценивается возможность достижения цели Gz при большом количестве условий (5.1), выполнение которых сложно проверить логически;

•при необходимости составляется альтернативный план мероприятий по достижению цели Gz;

•формируются новые условия, при выполнении которых цель Gz может быть достигнута.

На текущий момент времени определяются уже достигнутые цели

zi G(U, E), а также проверяется выполнение условий (5.1). На вход цифрового устройства DU подаются единичные сигналы, соответствующие уже достигнутым целям и выполненным условиям, и нулевые сигналы, соответствующие недостигнутым целям и не выполненным условиям.

Определяется величина сигнала на выходе устройства DU. Если он равен 1, то в текущий момент времени не существует препятствий для достижения Gz. При невозможности достижения поставленной цели Gz (нулевой сигнал на выходе DU) путем изменения значений входных переменных и1, и2,..., иk определяются те условия, которые необходимо так изменить для того, чтобы добиться осуществления как отдельных целей zi,

иGz в целом.

Вначале выполняется оценка возможности выполнения намеченного плана мероприятий М1, позволяющего достигнуть цели Gz. Если существующий план по тем или иным соображениям не устраивает ЛПР, то вы-

полняются следующие действия: |

|

|

|||||

• |

по |

разработанной методике |

формируется логическая |

функ- |

|||

ция f( |

u1k |

, |

u2k |

,..., |

), принимающая единичное значение при выполнении |

||

|

|

uvk |

|

|

|

||

и нулевое при невыполнении рассматриваемого плана мероприятий; |

|||||||

• при помощи известных правил преобразования выражений |

булевой |

||||||

алгебры |

|

[8–11] логическая функция |

f(u1k ,u2k ,...,uvk ) преобразуется к |

||||

функции |

|

f (u1k ,u2k ,...,uvk )таким образом, чтобы таблицы истинности |

|||||

f(u1k ,u2k ,...,uvk ) и f (u1k ,u2k ,...,uvk )совпадали;

•план мероприятий М1 корректируется таким образом, чтобы он соот-

ветствовал логической функции f (u1k ,u2k ,...,uvk );

•по логической функции f (u1k ,u2k ,...,uvk )синтезируется новое

цифровое устройство DU*, на основе которого проверяется возможность выполнения нового плана мероприятий М*. Если данный план не удовлетворяет ЛПР, то формируется новая логическая функция

f (u1k ,u2k ,...,uvk ) и так до тех пор, пока ЛПР не остановит процедуру автоматизированного синтеза нового плана мероприятий.

1086

Автоматизированное формирование условий, при реализации которых план мероприятий М1 может быть выполнен

Данные условия могут быть получены следующим образом.

1. На вход цифрового устройства DU подается т различных комбина-

ций входных сигналов u11,u12,...,u1k , u12,u22,...,u2k ,...,u1m,um2 ,...,umk до тех пор,

пока на его выходе не будет получен единичный сигнал. Соответствующая единичному сигналу комбинация входных сигналов u1m,um2 ,...,umk заносится

в память и интерпретируется в виде последовательности условий, при осуществлении которых выполняется план М1. Затем новые условия в виде продукции заносятся в БЗ ИС, используемой при обосновании выбора поставленной цели.

2. На основе аппарата булевой алгебры выполняется преобразование

логической функции |

f |

|

( |

u1k |

, |

u2k |

,..., |

) |

к виду |

f |

|

( |

u1k |

, |

u2k |

,..., |

) |

так, |

|

1 |

|

2 |

|

||||||||||||||

|

|

|

|

uvk |

|

|

|

|

|

uvk |

|

|

чтобы обе логические функции имели одну и ту же таблицу истинности.

Для функции f 2(u1k ,u2k ,...,uvk ) синтезируется цифровое устройство DU2 и

выполняются указанные в первом пункте действия по синтезу новых условий достижения Gz.

M1

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

m3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

m6 |

|

|

|

m7 |

|

|

m8 |

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

m4 |

|

|

|

m5 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

|

|

m2 |

|

|

|

m2 |

|

|

|

m2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

m1 |

|

|

m1 |

|

m1 |

|

|

m2 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

m9 |

|

|

|

m1 |

|

|

|

|

|

|

|

m1 |

|

|

m1 |

|

|

m1 |

|

|

|

|

|

m1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

m1

m1

m1

Рис. 5.3. План мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации

Проиллюстрируем процедуру синтеза цифрового устройство DU, используемого для анализа плана мероприятий M1, практическим примером.

1087

Допустим, что в процессе ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с затоплением городских подземных коммуникационных коллекторов, происшедшим в результате повреждения близлежащих трубопроводов теплоснабжения и водоснабжения, предстоит реализовать план мероприятий M1, граф G1(U, Е) которого приведен на рис. 5.3. Пронумеруем вершины графа и покажем их назначение: M1 – ликвидировать аварийную ситуацию, связанную с затоплением городского подземного коммуникационного коллектора, происшедшего в результате повреждения близлежащих трубопроводов тепло- и водоснабжения (последствия ситуации устранить в течение заданного времени Т, уменьшив при этом до возможного минимума ущерб от перерыва в теплоснабжении жилых объектов, предприятий и организаций); т2 – прекратить дальнейшее поступление горячей и холодной воды в коммуникационный коллектор; т3

– удалить воду из подземного коллектора; т4 – провести ремонт затопленных телекоммуникационных линий; т5 – организовать возобновление подачи горячей и холодной воды в жилые дома, предприятия и организации; т6 – возобновить работу коммуникационных линий; т7 – оценить ориентировочную величину ущерба от происшедшей чрезвычайной ситуации; m8 – занести сведения о происшедшей чрезвычайной ситуации в БД информационной системы; m9 – проинформировать о затоплении подземного коммуникационного коллектора аварийную диспетчерскую службу ГУП «Теплоремонтналадка»; m10 – вызвать для устранения утечки одну из восьми аварийно-восстановительных команд МГУП «Гортеплоэнерго»; m11 –проинформировать АО «Горэнерго» об аварии на кабельных сетях; m12 –проинформировать о чрезвычайной ситуации ГСП «Горколлектор»; m13 –сообщить в префектуру административного округа о времени возобновление подачи горячей и холодной воды в жилые дома; m14 – проинформировать службу главного энергетика (СГЭ) предприятий о времени возобновление подачи горячей и холодной воды; m15 – выяснить у специалистов СГЭ исправность заводской магистрали горячего водоснабжения (опасность промерзания и гидравлического удара); т16 –выяснить у специалистов СГЭ исправность заводской магистрали холодного водоснабжения (опасность промерзания и гидравлического удара); т17 – собрать сведения о величине причиненного экономического ущерба; т18 – собрать сведения о величине социального ущерба; т19 – сообщить о происшедшем в комиссию по чрезвычайным ситуациям города; т20 – при значительном ущербе сообщить о чрезвычайной ситуации мэру города; т21 – проинформировать о чрезвычайной ситуации «Горводосток»; т22 – вызвать на объект для удаления воды одну из 23 аварийно-восстановительных бригад «Горводостока».

Опишем граф системой продукций:

1088

ПЛАН М1 БУДЕТ ВЫПОЛНЕН, ЕСЛИ ВЫПОЛНЕНЫ МЕРОПРИЯТИЯ

т2 AND m3 AND m4 AND m5 AND m6 AND m7 AND m8

МЕРОПРИЯТИЕ т2 |

БУДЕТ ВЫПОЛНЕНО, ЕСЛИ ВЫПОЛНЕНЫ |

|

|

МЕРОПРИЯТИЯ m9 |

|

AND т10 |

|

МЕРОПРИЯТИЕ m3 |

БУДЕТ ВЫПОЛНЕНО, ЕСЛИ ВЫПОЛНЕНЫ |

|

|

МЕРОПРИЯТИЯ m21 AND m22 |

|

||

МЕРОПРИЯТИЕ m4 |

БУДЕТ ВЫПОЛНЕНО, ЕСЛИ ВЫПОЛНЕНЫ |

(5.2) |

|

МЕРОПРИЯТИЯ m11 AND т12 |

|||

МЕРОПРИЯТИЕ m5 |

БУДЕТ ВЫПОЛНЕНО, ЕСЛИ ВЫПОЛНЕНЫ |

|

|

МЕРОПРИЯТИЯ т13 |

AND т14 |

|

|

МЕРОПРИЯТИЕ m14 |

БУДЕТ ВЫПОЛНЕНО, ЕСЛИ ВЫПОЛНЕНЫ |

|

|

МЕРОПРИЯТИЯ m15 |

AND ml6 |

|

|

МЕРОПРИЯТИЕ m6 |

БУДЕТ ВЫПОЛНЕНО, ЕСЛИ ВЫПОЛНЕНЫ |

|

|

МЕРОПРИЯТИЯ т17 |

AND m18 AND (т19 OR m20). |

|

|

Определим дополнительные условия (5.1), влияющие на выполнение отдельных мероприятий данного плана:

МЕРОПРИЯТИЕ m15 ВЫПОЛНЯЕТСЯ, ЕСЛИ ВЫПОЛНЕНО УСЛОВИЕ

<Y1>

<Y1>:: = < АВАРИЙНАЯ СИТУАЦИЯ ПРОИЗОШЛА В ПЕРИОД С 15 ОКТЯБРЯ ПО 15 МАРТА >;

МЕРОПРИЯТИЕ m4 ВЫПОЛНЯЕТСЯ, ЕСЛИ ВЫПОЛНЕНО УСЛОВИЕ <Y2> ИЛИ УСЛОВИЕ <Y3> ИЛИ (УСЛОВИЕ <Y4> и УСЛОВИЕ <Y5>); <Y2> :: <ЛИНИИ БЫЛИ ЗАЛИТЫ ВОДОЙ БОЛЕЕ 30 МИНУТ>;

<Y3> :: = <ВИЗУАЛЬНО УСТАНОВЛЕНО ПОВРЕЖДЕНИЕ ЛИНИЙ>; <Y4> :: = < С МОМЕНТА ОБНАРУЖЕНИЯ АВАРИИ ПРОШЛО МЕНЕЕ 2 ЧАСОВ>;

<Y5> :: = <ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ЛИНИИ ОБСЛУЖИВАЮТСЯ ГСП "ГОРКОЛЛЕКТОР">;

МЕРОПРИЯТИЕ m7 ВЫПОЛНЯЕТСЯ, ЕСЛИ ВЫПОЛНЕНО УСЛОВИЕ <Y6> ИЛИ (ВЫПОЛНЕНО УСЛОВИЕ <Y7> И ВЫПОЛНЕНО УСЛОВИЕ

<Y8>);

<Y6> :: = <ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ ОБСЛУЖИВАЮТСЯ МГУП

"ГОРТЕПЛОЭНЕРГО">; |

(5.3) |

<Y7> :: = <МАГИСТРАЛЬ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНА>;

<Y8> :: = < ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН ОКОНЧЕН>;

МЕРОПРИЯТИЯ т19 И т20 ВЫПОЛНЯЮТСЯ, ЕСЛИ ВЫПОЛНЕНО УСЛОВИЕ < Y9>;

<Y9> :: = <АВАРИЙНАЯ СИТУАЦИЯ БЫЛА УСТРАНЕНА МЕНЕЕ ЧЕМ ЗА 3 ЧАСА>, где <Yi> – логико-лингвистические переменные; < > – значения логико-лингвистических переменных.

1089