Физика_лек_pdf / Модуль 6. Магнитостатика. Магнитное поле

.pdf

Ф 21 = L 2 I 1 ,

где L 2 — коэффициент пропорциональности.

Если ток I 1 изменяется, то в контуре 2 индуцируется ЭДС ε i 2 , которая по закону Фарадея равна скорости изменения магнитного потока Ф 21 :

Аналогично, при протекании в контуре 2 тока I 2 магнитный поток, пронизывающий 1-ый контур:

Ф 12 = L 1 I 2 .

Если ток I 2 изменяется, то:

Явление возникновения ЭДС в одном из контуров при изменении силы тока в другом называется взаимной индукцией . Коэффициенты пропорциональности L 1 и L 2

называются в заимной индуктивностью контуров .

И расчеты, и опыты показывают, что L 1 = L 2 .

Коэффициенты L 1 и L 2 зависят от геометрической формы, размеров, взаимного расположения контуров и от свойств окружающей среды. Измеряется взаимная индуктивность в генри [ L 1 ] = Гн.

Рассчитаем взаимную индуктивность двух катушек, намотанных на общий тороидальный сердечник. Этот случай имеет большое практическое значение.

Магнитная индукция поля, создаваемого 1-ой катушкой с числом витков N 1 , током I

1 : |

, где l — длина сердечника по средней линии. |

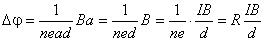

Магнитный поток через один виток второй катушки:  . Полный

. Полный

поток через вторичную обмотку, содержащую N 2 витков:  . Зная, что Ф 21 L 2 I 1 , получим:

. Зная, что Ф 21 L 2 I 1 , получим:

Аналогично рассуждая, можно получить выражение для L 1 .

Таким образом, взаимная индуктивность двух катушек, намотанных на общий тороидальный сердечник:

Энергия магнитного поля

Проводник с током всегда окружен магнитным полем. Магнитное поле всегда появляется и исчезает вместе с появлением и исчезновением тока. Магнитное поле, подобно электрическому, является носителем энергии. Естественно предположить, что энергия магнитного поля равна работе, которая затрачивается током на создание этого поля.

Рассмотрим контур индуктивностью L 1 , по которому течет ток I . С этим контуром сцеплен магнитный поток Ф = LI , причем при изменении тока на dI магнитный поток изменяется на dФ = L · dI . Однако, для изменения магнитного потока на величину dФ н еобходимо совершить работу: dA = I · dФ = IL · dI . Тогда работа по созданию магнитного потока Ф будет равна:

Следовательно, энергия магнитного поля, связанного с контуром:

Энергия магнитного поля локализована в пространстве, это доказано экспериментально. Энергию магнитного поля можно представить как функцию величин,

характеризующих это поле в пространстве: через магнитную индукцию |

и |

напряженность магнитного поля  . Для этого рассмотрим частный случай: однородное магнитное поле внутри длинного соленоида.

. Для этого рассмотрим частный случай: однородное магнитное поле внутри длинного соленоида.

. Из формулы: |

выразим ток: |

. Тогда:

Используя связь магнитной индукции с напряженностью магнитного поля: B= µ 0 µ H , получим:

Энергия единицы объема — есть объемная плотность энергии :

Сравним с электрическим полем: |

. |

Магнитное поле соленоида однородно и сосредоточено внутри него, поэтому ω

const . Формула справедлива и для неоднородных полей. Она справедлива только для сред, для которых магнитная индукция В зависит от напряженности магнитного поля Н линейно. А это бывает не всегда.

Цит. по: Конспект лекций по дисциплине «Физика» для студентов технических специальностей заочной формы обучения. Ч. 2 / Сост. В.А. Сарафанова / — Тольятти: ТГУ, 2008. — С. 33–46.

Эффект Холла |

|

Эффект Холла заключается в том, что в проводнике с током плотностью |

, |

помещенном в магнитное поле с индукцией , возникает разность потенциалов |

в |

направлении, перпендикулярном векторам  и

и  вследствие действия силы Лоренца на заряды, движущиеся упорядочено в проводнике со средней скоростью

вследствие действия силы Лоренца на заряды, движущиеся упорядочено в проводнике со средней скоростью  .

.

Поместим металлическую пластину с геометрическими размерами а и d и током плотностью  в магнитное поле с индукцией

в магнитное поле с индукцией  , перпендикулярное току. При заданном

, перпендикулярное току. При заданном

направлении  электроны проводимости движутся в указанном на рис. 12.11 направлении и, испытывая действие силы Лоренца, перемещаются вертикально вниз. Поэтому в нижней части пластины возникает повышенная концентрация электронов, а у верхней — их недостаток, то есть избыточный положительный заряд. В результате этого возникает

электроны проводимости движутся в указанном на рис. 12.11 направлении и, испытывая действие силы Лоренца, перемещаются вертикально вниз. Поэтому в нижней части пластины возникает повышенная концентрация электронов, а у верхней — их недостаток, то есть избыточный положительный заряд. В результате этого возникает

дополнительное поперечное электрическое поле напряженностью  , направленное сверху вниз. Стационарное распределение зарядов в поперечном направлении наступит при равновесии силы Лоренца и кулоновской силы F л = F кул . Тогда eBv = eE в = e Δθ / a и

, направленное сверху вниз. Стационарное распределение зарядов в поперечном направлении наступит при равновесии силы Лоренца и кулоновской силы F л = F кул . Тогда eBv = eE в = e Δθ / a и

Δθ Ва.

Рис. 12.11

Учитывая, что сила тока I = js = nevs и, следовательно,  , откуда

, откуда

, где R = 1 / (пе ) — постоянная Холла, являющаяся индивидуальной константой вещества.

, где R = 1 / (пе ) — постоянная Холла, являющаяся индивидуальной константой вещества.

Холловская поперечная разность потенциалов прямо пропорциональна магнитной индукции, силе тока I и обратно пропорциональна ширине пластины d .

Эффект Холла позволяет: определить концентрацию носителей тока в проводнике; сделать вывод о природе проводимости полупроводников; изучить энергетический спектр носителей тока в металлах и полупроводниках. Эффект Холла применяется также для умножения постоянных токов в измерительной технике и компьютерах.

Трансформаторы

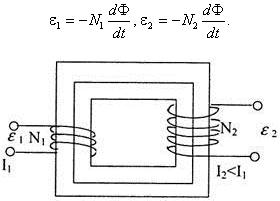

На явлении взаимной индукции основана работа трансформаторов для повышения и понижения напряжения переменного тока. Приоритет в конструировании и практической реализации трансформатора принадлежит П. Яблочкову и И. Усачину. Первичная и вторичная обмотки трансформатора с числом витков соответственно N 1 и N 2 укреплены на замкнутом стальном сердечнике. Концы первичной обмотки соединены с источником переменного напряжения (рис. 12.19). Переменный ток I 1 в обмотке 1 создает в сердечнике трансформатора переменный магнитный поток Ф и ЭДС самоиндукции ε 1 в контуре обмотки. Магнитный поток практически полностью локализован в сердечнике и

передается вторичной обмотке. В результате во вторичной обмотке появляется ЭДС взаимной индукции. Величина индукционных ЭДС соответственно равна

Рис. 12.19

Сравнивая эти формулы, получаем величину ЭДС, возникающей во вторичной катушке:

ε 2 = ( N 2 / N 1 ) ε 1 ,

где N 2 / N 1 — отношение числа витков катушек, отражающее соотношение ЭДС в них в сторону больше или меньше относительно первичной обмотки. Отношение N 2 / N 1 называют коэффициентом трансформации. При N 2 / N 1 > 1 трансформатор является повышающим. Это значит, что переменная ЭДС ε1 , с его помощью повышается. Рассмотрим, как при этом меняется ток. В трансформаторах потери электрической энергии за счет джоулевой теплоты от вихревых токов не превышают 2%. Поэтому, согласно закону сохранения энергии, электрическая мощность в обмотках сохраняется практически неизменной, то есть ε1 I 1 ε2 I 2 следовательно,

ε 2 / ε 1 = N 2 / N 1 = I 1 / I 2 .

Таким образом, в повышающем трансформаторе сила тока понижается. Повышающие трансформаторы применяются для передачи электроэнергии на большие расстояния. В этом случае потери электроэнергии пропорциональны квадрату силы тока ( dQ = I 2 Rdt ). Электрогенераторы вырабатывают электрическую энергию на электростанциях напряжением порядка 25 кВ. Здесь же повышающие трансформаторы поднимают напряжение до 400 кВ.

При N 2 / N 1 < 1 трансформатор понижает ЭДС ε 2 / ε 1 < 1 ( ε 2 < ε 1 ) и повышает силу электрического тока I 1 / I 2 < 1 ( I 2 > I 1 ). Применяются такие трансформаторы для понижения напряжения в высоковольтных линиях у потребителя (например, города) до 220 и 110 В. Понижающие трансформаторы используются также при электросварке, для которой требуются большой ток и малое напряжение.

Трансформаторы, используемые в радиотехнике, имеют до пяти обмоток, а трансформатор с одной обмоткой называют автотрансформатором. Он может работать в режиме повышения напряжения, когда ЭДС подводится к части обмотки, а вторичная ЭДС снимается со всей обмотки. При понижении напряжения автотрансформатор работает наоборот: напряжение сети подается на всю обмотку, а вторичная ЭДС снимается с ее части.

Цит. по: Физика: учебник / Демидченко В.И. — Ростов н/Д: Феникс, 2006. — С. 282, 290–258.

В 1987 г. были открыты высокотемпературные сверхпроводники с критической температурой Т к , превосходящей температуру кипения жидкого азота при атмосферном давлении (77,4 К). К 1990 г. наивысшее надежно установленное значение Т к равно примерно 125 К. Речь идет при этом о довольно сложных слоистых соединениях меди и кислорода. (Примеч. ред. )