литература в схемах

.pdf

280 |

История литературы |

Владимир Владимирович Маяковский (1893–1930)

Поэма «Облако в штанах» (1914–1915)

История создания

Замысел поэмы связан с несчастной любовью Маяковского к Марии Александровне Денисовой. Маяковский вспоминал: «Оно (“Облако в штанах”) начато письмом в 1913/14 году и сначала называлось “Тринадцатый апостол”. Когда я пришел с этим произведением в цензуру, то меня спросили: “Что вы, на каторгу захотели?” Я сказал, что ни в коем случае, что это никак меня не устраивает. Тогда мне вычеркнули шесть страниц, в том числе и заглавие. Это — вопрос о том, откуда взялось заглавие. Меня спросили — как я могу соединить лирику и большую грубость. Тогда я сказал: “Хорошо, я буду, если хотите, как бешеный, если хотите — буду самым нежным, не мужчи- на, а облако в штанах”».

Поэма была закончена в июле 1915 г. До выхода поэмы в свет отрывки из пролога и 4-й части появились в сборнике «Стрелец» (февраль 1915 г.), где поэма была названа «трагедией». В отдельном издании Маяковский дал ей подзаголовок «тетраптих» (т. е. композиция из четырех частей).

Первое издание поэмы было выпущено О. М. Бриком в сентябре 1915 г. Оно содержало большое количество цензурных купюр.

В 1916 г. поэма была напечатана в сборнике «Простое как мычание». После свержения самодержавия в журнале «Новый Сатирикон» (¹ 11 от 17 марта 1917 г.) под заглавием «Восстанавливаю» Маяковский напечатал изъятые цензурой отрывки из 2-й и 3-й частей поэмы со следующим предисловием: «Помещаю из этой изуродованной в первом и кастрированной во втором издании книги — 75 строк».

Из литературы первой половины ХХ века |

281 |

В полном виде поэма была опубликована в начале 1918 г. в Москве под маркой организованного Маяковским издательства «Асис» (Ассоциация социалистического искусства). В предисловии к этому изданию Маяковский писал: «“Облако в штанах” (первое имя “Тринадцатый апостол” зачеркнуто цензурой. Не восстанавливаю. Свыкся) считаю катехизисом сегодняшнего искусства»

Композиция

Состоит из вступления и четырех частей. Сам Маяковский определил сущность композиции так: «“Долой вашу любовь”, “долой ваше искусство”, “долой ваш строй”, “долой вашу религию” — четыре крика четырех частей»

Несмотря на заявку автора, мотивы не распределяются строго по частям поэмы, однако объединяются в образе лирического героя, который чувствует отторжение от всех и всего, начиная с возлюбленной, отвергающей его ради житейской устроенности, и заканчивая высшими силами, против которых он пытается взбунтоваться, получая в ответ полное молчание

Композиция обусловлена соединением эпического и лири- ческого начал: критика общества, традиционного искусства, религии чередуется с интимными переживаниями лирического героя

Темы и мотивы

Центральное произведение в дооктябрьском творчестве В. В. Маяковского, оно отражает все основные темы и мотивы лирики 1910-х гг.

Тема любви — центральная в поэме. «Четыре крика четырех частей» являются криком отчаяния героя, чья «громада любовь» не находит отклика в окружающем мире. Сугубо личный мотив отвергнутой любви (один из «криков»,

282 |

История литературы |

реализованный в первой части в сюжетной линии герой — Мария) лишен камерного звучания, он многомерен, социально масштабен, даже планетарен. «Громада любовь» героя — любовь особого рода, любовь ко всему сущему. Но в мире пошлости не может быть истинной любви, поэтому лирический герой воспринимает мир как хаос, а «громада любовь» соединяется у него с «громадой-ненавистью»

Тема искусства (его назначение, роль и судьба поэта, поэт

èтолпа) также является одной из ключевых. Наиболее полно она раскрывается во второй и третьей частях поэмы. Маяковский протестует против поэзии, не отвечающей требованиям времени, воспевающей «и барышню, и любовь,

èцветочек под росами». Представителем «отжившей» поэзии в поэме выступает Игорь Северянин, портрет которого автор рисует в третьей части. Сам автор видит назначение поэзии в другом: «Сегодня / надо / кастетом / кроиться миру в черепе», «Улица корчится безъязыкая — ей не- чем кричать и разговаривать… Улица муку молча перла… Улица присела и заорала: “идемте жрать!”… Во рту умерших слов разлагаются трупики, только два живут, жирея: “сволочь” и еще какое-то, кажется, “борщ”»

Âтретьей части наиболее остро поставлены социальные проблемы. Поэт испытывает отвращение к сытым, которым нет дела до страданий окружающих, которые заняты лишь собой. Социально трансформирована и тема любви, превращающейся в похоть: вся земля представляется герою женщиной, «которую вылюбил Ротшильд»

Âчетвертой части герой, подобно библейскому Иову, вступает в спор с Богом, обвиняя его в равнодушии к страданиям людей, на который сам их и обрек. Снова на первый план выходит любовная тема: «отчего ты не выдумал, / чтоб было без мук / целовать, целовать, целовать?!».

Âотношении к Богу чувствуется неоднозначность: герой обращается к нему на равных и даже грозится уничтожить, но в этом бунте чувствуется обида покинутого отцом ребенка, неоправданная надежда («Я думал — ты всесильный божище»)

Из литературы первой половины ХХ века |

283 |

Образ лирического героя

8В дореволюционный период творчества Маяковский активно создавал миф о собственной личности, в котором соединялись черты «проклятого поэта» и ницшеанского «сверхчеловека».

8Лирическоий герой поэмы подчеркнуто автобиографи- чен: под своими именами упоминаются сестры Маяковского, товарищи по группе футуристов. Поэма написана от первого лица.

8В лирическом герое «Облака в штанах» соединяются общественное и интимное, образы бунтаря и лирика:

«Хотите — буду от мяса бешеный

— и, как небо, меняя тона — хотите — буду безукоризненно нежный,

не мужчина, а — облако в штанах!»

Амбивалентность лирического героя

(амбивалентность — двойная природа какого-либо явления, объекта и т. п.)

Сверхчеловек |

вселенско- |

Ранимый, измученный душев- |

го масштаба |

|

ными страданиями человек |

|

|

|

Образ героя |

достигает |

В то же время это частный че- |

космического масштаба: |

ловек, помещенный в опреде- |

|

x«Ýé, âû! |

|

ленные пространственно-вре- |

Íåáî! |

|

менные реалии: |

Снимите шляпу! |

x«Ежусь, зашвырнувшись |

|

ß èäó!»; |

|

в трактирные углы, |

x«ÿ çíàþ — |

|

вином обливаю душу и ска- |

гвоздь у меня в сапоге |

терть»; |

|

кошмарней, чем фан- |

x«а я человек, Мария, |

|

тазия у Гете!»; |

простой, |

|

x«солнце моноклем |

выхарканный чахоточной |

|

вставлю в широко рас- |

ночью в грязную руку Прес- |

|

топыренный глаз. <…> |

íè». |

|

а впереди |

|

|

на цепочке Наполеона |

|

|

поведу, как мопса». |

|

|

|

|

|

284 |

|

|

|

История литературы |

|

|

|||

Герой ощущает себя про- |

Но при этом он обычный че- |

|||

роком, тринадцатым апо- |

ловек, который хочет просто- |

|||

столом, чувствует себя на |

го человеческого счастья: |

|||

равных с Богом: |

|

|

x«à ÿ — |

|

x«ß, |

воспевающий |

ìà- |

âåñü èç ìÿñà, |

|

шину и Англию, / мо- |

человек весь — |

|||

æåò |

быть, просто, / |

тело твое просто прошу, |

||

в самом обыкновенном |

как просят христиане — |

|||

евангелии / тринадца- |

“хлеб наш насущный |

|||

тый апостол»; |

|

|

даждь нам днесь”»; |

|

x«Слушайте! / Пропове- |

x«Ведь для себя не важно |

|||

дует, / мечась и стеня, / |

и то, что бронзовый, |

|||

сегодняшнего дня |

êðè- |

и то, что сердце — холод- |

||

когубый Заратустра!»; |

ной железкою. |

|||

x«на каждой капле сле- |

Ночью хочется звон свой |

|||

зовой |

òå÷è / |

распял |

спрятать в мягкое, |

|

себя на кресте»; |

|

|

в женское». |

|

x«Ýòî |

взвело на |

Голго- |

Герой переживает личную |

|

фы аудиторий / Петро- |

трагедию, он измучен, ищет |

|||

града, Москвы, Одессы, |

утешения у близких людей: |

|||

Киева»; |

|

|

x «Ìàìà! |

|

x«И когда мой голос, / |

Ваш сын прекрасно болен! |

|||

похабно ухает — / от |

Ìàìà! |

|||

часа к часу, / целые сут- |

У него пожар сердца. |

|||

ки, / может быть, Ии- |

Скажите сестрам, Люде |

|||

сус Христос нюхает / |

è Îëå, — |

|||

моей души незабудки»; |

ему уже некуда деться»; |

|||

x«Я думал — ты все- |

x«У церковки сердца занима- |

|||

сильный божище, |

/ à |

ется клирос!» |

||

ты недоучка, крохот- |

|

|||

ный божик» |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Художественные средства в поэме

8Необычные метафоры, сравнения взамен устоявшихся, стертых (функция — делать образ мира стройнее, конкретнее, нагляднее, часто — одушевленнее):

пляшущие нервы (из разговорного «расходились нервы»), пожар сердца (из разговорного «сердце горит»); «люди нюхают — запахло жареным»; «на размягченном мозгу,

Из литературы первой половины ХХ века |

285 |

как на кушетке»; «в душе ни одного седого волоса» («молодая душа»); «кто-то из меня вырывается упрямо» («я выхожу из себя»); «глаза наслезненные бочками выка- чу» («выкатить глаза»); «полночь, с ножом мечась, догнала, зарезала» («без ножа зарезать»); «крик торчком стоял из глотки» («застрял в горле»); «душу вытащу, растопчу, чтоб большая» («раскрыть душу»)

8Метонимия (функция — делать образ мира стабильнее, вещественнее, рельефнее):

«улица корчится безъязыкая», «улица присела и заорала», «поэты бросились от улицы»; «в ночную жуть» (вместо «жуткую ночь»), «губ неисцветшую прелесть», «бровей загиб» (вместо «изогнутые брови»), «судорогой пальцев» (вместо «судорожными пальцами»)

8Окказионализмы (авторские неологизмы) (функция — делать образ мира динамичнее, часто — гиперболичнее; подчеркивать недостаточность старого языка (словаря) и широту, богатство нового):

«миллионы огромных чистых любовей и миллион миллионов маленьких грязных любят»; потноживотные женщины; крикогубый Заратустра; выстонать, выпеть, выплясать, вымолиться, вылюбить («Любовница, которую вылюбил Ротшильд»); изъиздеваться, изодраться, изругаться, исслезить, исцвести («губ неисцветшую прелесть») испешеходить, изъязвить; обрыдать, окапать, оплясать, обжиреть, огромить, наслезнить, перехихикиваться, размозолеть è äð.

8Нестандартная лексика, преимущественно сниженная (функция — создать образ автора, бунтаря из низов, вызывающего — перед лицом «господ», панибратского — перед себе подобными).

Вульгаризмы: переть («улица муку перла»), орать, жрать, глотка, выхаркнуть, прохвосты, гулящие, кобылы (дарить кобылам, т. е. бесчувственным женщинам), девочки (проститутки), космы, ложить («вы любовь на скрипки ложите»), ржать («хохочут и ржут»), ýé, âû! (ê íåáó), этакой (глыбе), нагнали каких-то (вместо «êîãî-òî»); этот, за тобою, крыластый

286 |

История литературы |

8Разговорная лексика (функция — подчеркивать недостаточность старого языка (синтаксиса) и скорость, содержательность нового):

громадина, пятерня, здоровенный, крошечный, мотаешь (головой), трепались (флаги), натыканы (булавки в глаза)

8Аллитерации (две трети случаев — это аллитерации на «г», иногда с добавлением «р»):

«грядет генерал Галифе»; «громом городского прибоя»; «гримируют городу Круппы…»; «главой голодных орд»; «в горящем гимне»

Анна Андреевна Ахматова (1889–1966)

Поэма «Реквием»

Реквием (от первого слова латинского текста: «Requiem aeternam dona eis, Domine» — «Покой вечный дай им, Господи») — траурная заупокойная месса, посвященная памяти усопших

Слово «реквием» в начале католического гимна означает просьбу вечного покоя, Ахматова же боится забыть происходящее — забыть «и в смерти блаженной»

Время создания

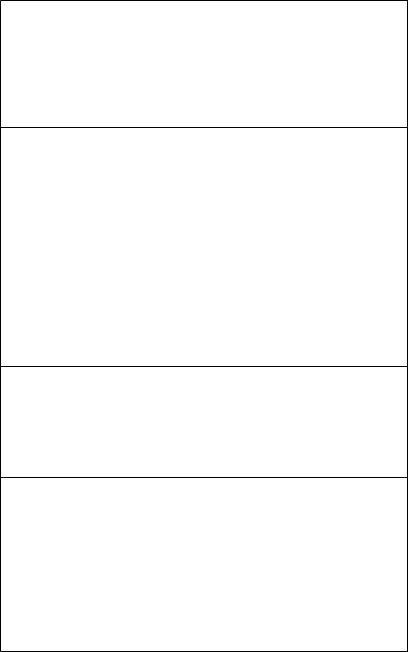

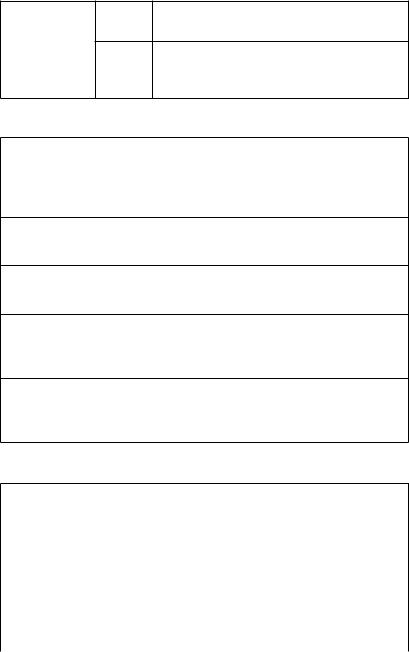

Время |

1935 |

Первое |

стихотворение поэмы |

— |

|||

создания |

|

«Уводили тебя на рассвете…» |

|

||||

стихо- |

|

|

|

|

|

|

|

1938 |

II è IV |

èç |

десяти |

стихотворений |

|||

творений, |

|||||||

|

основного |

корпуса |

цикла-поэмы |

||||

вошедших |

|

||||||

|

и первая часть Х стихотворения — |

||||||

в основной |

|

||||||

|

«Распятие» |

|

|

|

|||

корпус |

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

||

цикла- |

1939 |

Стихотворения III, V, VI, VII. При- |

|||||

поэмы — |

|

говор, VIII. К смерти |

|

||||

1935– |

|

|

|

|

|

|

|

1940 |

Посвящение, вторая |

часть Х |

ñòè- |

||||

1940 ãã. |

|||||||

|

хотворения — «Распятие», эпилог |

||||||

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

Из литературы первой половины ХХ века |

287 |

1957 Время написания прозаического «Вместо предисловия»

1961 Создание стихотворения «Так не зря мы вместе бедовали...», из которого взят эпиграф к поэме

События, послужившие толчком к написанию поэмы

Моральное потрясение, вызванное первым арестом и ссылкой О. Э. Мандельштама (1934) и высылкой в 1935 г. из Ленинграда многих представителей интеллигенции (начи- нались репрессии, спровоцированные убийством Кирова)

1935 г. — арест Н. Н. Пунина, тогда же был арестован Л. Н. Гумилев (сын А. А. Ахматовой)

В 1938 г. Л. Н. Гумилев снова был арестован фактически лишь за то, что имел неугодных режиму родителей

17 месяцев Анна Андреевна ждала решения судьбы сына, стояла с передачами в длинных очередях «под красною ослепшею стеною» тюрьмы «Кресты», что на берегу Невы

Сыну Ахматовой был вынесен приговор: десять лет испра- вительно-трудовых лагерей (в 1939 г. срок сократили до пяти лет)

Жанровое своеобразие

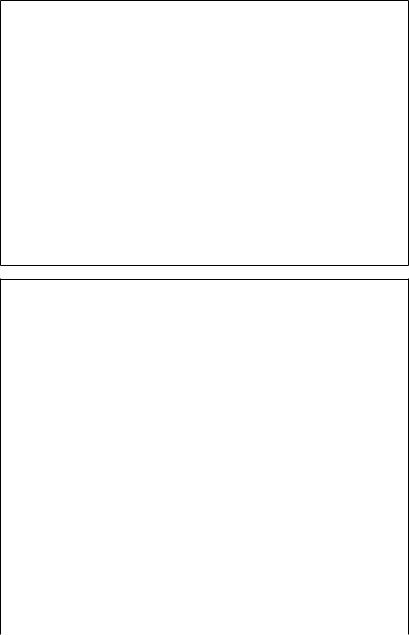

Жанровые признаки

Поэма |

Стихотворный цикл |

|

|

«Реквием» написан от пер- |

В «Реквием» вошли стихо- |

вого лица — поэтессы и ли- |

творения, написанные в раз- |

рической героини одновре- |

ное время, каждое из них |

менно. Лирическое начало |

имеет свой законченный |

соединяет фрагменты в еди- |

лирический сюжет |

ное целое |

|

|

|

288 |

История литературы |

Поэма-цикл

Поэма-цикл, собранный авторский цикл — лиро-эпиче- ское сочинение, обладающее цельностью

Триединство лирической героини «Реквиема»

Реальная женщина в определенной исторической эпохе, переживающая трагедию ареста сына. Этот образ формируется автобиографической основой поэмы. Наиболее ярко проявляется в стихотворении «Приговор» (1939 г.). Обыденность речи в сочетании с предельным переживанием создает драматический эффект

Собирательный образ русской женщины (вечная трагедия русской женщины). Формируется за счет апелляции

êисторическому прошлому (стрелецкие женки и т. п.),

êфольклору. Разговор в очереди, описанный во вступлении, показывает, что горе лирической героини (и самой Ахматовой), не индивидуальное, а общее для многих женщин эпохи террора. Необходимость высказать это общее горе определяет лиро-эпическую форму произведения

Образ Богоматери, возникающий в результате обобщения, символизации и обращения к библейским («вечным») мотивам. Наиболее ярко образ лирической героини-бого- матери проявляется в 10-м стихотворении — «Распятие». Выражение внутренней жизни через внешние формы, недосказанность, ассоциативные смыслы создают предельное напряжение:

«Магдалина билась и рыдала, Ученик любимый каменел, А туда, где молча Мать стояла,

Так никто взглянуть и не посмел»

Разделение лирической героини на три ипостаси является условным, в тексте же наблюдается их сращение, сближение, обращаемость

Из литературы первой половины ХХ века |

289 |

Михаил Александрович Шолохов (1905–1984)

Рассказ «Судьба человека» (1956)

Рассказ написан в 1956 г., опубликован в газете «Правда» на рубеже 1956–1957 гг.

«Судьба человека» была прочитана киноактером Сергеем Лукьяновым по Всесоюзному радио, после чего получила народное признание

Символика названия

В произведении показана не просто жизнь отдельного солдата Андрея Соколова, а судьба человека вообще, воплотившего в себе все основные национальные типические черты (обобщающее слово «человек» в названии)

Испытания, которые пережил герой, — это испытания, выпавшие на долю каждого, прошедшего Великую Отече- ственную войну. Это судьба целого поколения, у которого война отобрала самое дорогое — дом, семью, работу, здоровье, жизнь близких людей

Композиция и сюжет

«Судьба человека» написана в форме «рассказ в рассказе»

В произведении в концентрированном виде дана эпическая картина происходящего во время войны

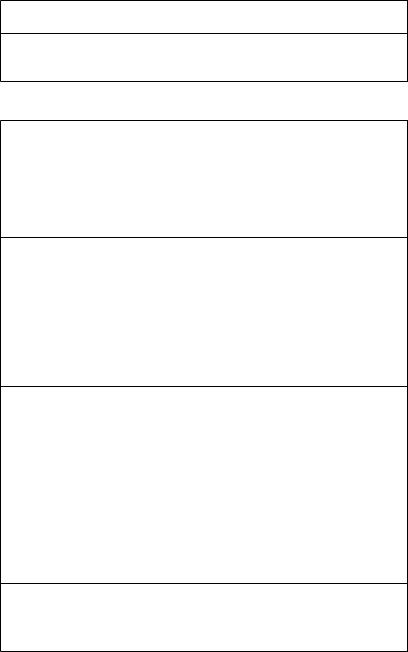

М. Н. Липовецкий выделяет в рассказе десять своеобразных микроновелл, каждая из которых внутренне завершена, имеет завязку, кульминацию, развязку:

1. |

Довоенная жизнь. |

6. |

Поединок с Мюллером. |

2. |

Прощание с семьей. |

7. |

Освобождение. |

3. |

Пленение. |

8. |

Гибель семьи. |

4. |

В церкви. |

9. |

Смерть сына. |

5. |

Неудачный побег. |

10. |

Встреча с Ванюшкой. |