- •Характеристика химических свойств

- •Типы химических реакций: присоединения, разложения, обмена и замещения; кислотно-основные равновесия, окислительно-восстановительные, комплексообразования.

- •Развитие представлений о строении атома. Планетарная модель атома Резерфорда, противоречия модели. Модель строения атома водорода Бора. Условие стационарности орбит.

- •Природа химической связи. Кривая зависимости энергии от межъядерного расстояния. Типы химической связи: ковалентная, ионная, металлическая, водородная.

- •Кривая зависимости энергии от межъядерного расстояния:

- •Обменный и донорно-акцепторный механизм образования ковалентной связи

- •Метод молекулярных орбиталей. Основные положения метода молекулярных орбиталей. Порядок связи. Магнитные свойства молекул.

- •Межмолекулярные взаимодействия: ориентационные, индукционные, дисперсионные. Межмолекулярная водородная связь.

- •Периодический закон Менделеева. Физическое обоснование закона. Структура Периодической системы: периоды, ряды, группы и подгруппы. Электронные семейства.

- •Орбитальный радиус

- •I1 максимален у элементов с полностью заполненными валентными оболочками (у благородных газов), при переходе к следующему периоду i1 резко понижается – он минимален у щелочных металлов.

- •Основные понятия химической термодинамики: система, классификация термодинамических систем, термодинамические параметры, гомогенные и гетерогенные системы.

- •Внутренняя энергия. Классификация термодинамических процессов. Первое начало термодинамики. Закон Гесса. Следствие из закона Гесса.

- •Второе начало термодинамики. Энтропия.

- •Свободная энергия Гиббса. Критерий самопроизвольности протекания химических реакций.

- •Химическая кинетика. Понятие скорости химической реакции. Молекулярность, порядок реакции. Классификация химических реакций: параллельные, последовательные и сопряженные.

- •Растворы. Физико-химические основы процесса растворения. Процесс гидратации. Растворимость. Классификация растворов: ненасыщенные, насыщенные, пересыщенные. Диаграмма состояния воды.

- •Способы выражения концентрации растворов: массовая, объемная, молярная, молярная эквивалентов, мольная, моляльность.

- •Коллигативные свойства растворов. Закон Рауля. Эбулиоскопия и криоскопия.

- •Коллигативные свойства растворов. Закон Генри. Закон Вант-Гоффа.

- •Растворы электролитов. Основные положения теории электролитической диссоциации. Изотонический коэффициент. Степень электролитической диссоциации.

- •Константа диссоциации, закон разбавления Оствальда.

- •Сильные электролиты. Активность. Ионная сила раствора. Водородный показатель.

- •1) Произведение растворимости

- •Гидролиз. Различные случаи частичного гидролиза солей.

- •Случаи необратимого гидролиза солей. Взаимоусиливающий гидролиз.

- •Количественные характеристики гидролиза. Степень гидролиза. Константа гидролиза. Факторы, влияющие на интенсивность гидролиза.

- •Окислительно-восстановительные реакции. Основы теории. Классификация реакций: межмолекулярные, внутримолекулярные, диспропорционирования, контрдиспропорционирования.

- •Типичные окислители и восстановители. Метод ионно-электронных схем.

- •Электродный потенциал. Критерий направленности окислительно-восстановительных процессов. Уравнение Нернста.

- •Химическая стойкость металлов в воде, водных растворах кислот (соляная, серная, азотная, царская водка) и щелочей. Роль оксидных пленок.

- •Химическая стойкость металлов в растворах солей.

- •Электрохимические процессы и системы. Двойной электрический слой.

- •Химические источники тока. Батарейки и аккумуляторы. Процессы при разрядке и зарядке свинцового аккумулятора, Даниэля-Якоби, щелочные аккумуляторы. Топливные элементы.

- •Электролиз. Законы электролиза Фарадея. Электродные процессы при электролизе расплавов и растворов.

- •40. Способы защиты от коррозии металлов: обработка внешней среды, защитные покрытия, электрохимическая защита, легирование, рациональное конструирование.

-

Межмолекулярные взаимодействия: ориентационные, индукционные, дисперсионные. Межмолекулярная водородная связь.

Электрический диполь представляет собой совокупность двух равных по абсолютной величине разноимённых точечных зарядов, находящихся на некотором расстоянии друг от друга.

Произведение вектора {\displaystyle {\vec {l}},}проведённого от отрицательного заряда к положительному, на абсолютную величину зарядов {\displaystyle q\,,} называется дипольным моментом: d=q*l

Рис. 25. Силы Ван–дер–Ваальса: а – ориентационные; б – индукционные; в – дисперсионные

Ориентационное взаимодействие (или диполь-дипольное) - электростатическое взаимодействие соответствующим образом ориентированных диполей (полярных молекул). Энергия ориентационного взаимодействия резко возрастает с увеличением электрического момента диполя молекул. Тепловое движение нарушает ориентацию молекул и тем самым уменьшает энергию взаимодействия между диполями.

Индукционное взаимодействие. В системах, содержащих полярные и неполярные молекулы, также возникает взаимодействие между молекулами. Оно обусловлено электростатическим притяжением между диполями полярных молекул и наведёнными (индуцированными) диполями неполярных молекул. Полярные молекулы возникают из неполярных в результате поляризации неполярных молекул. Энергия индукционного взаимодействия возрастает с увеличением электрического момента диполя и не зависит от температуры.

Дисперсионное

взаимодействие. Получение инертных

газов в твердом и жидком состояниях

указывает на то, что между их атомами

также существуют силы притяжения.

Известно, что электростатическое

отталкивание между электронами

уменьшается, если движение электронов

происходит в максимальном удалении

друг от друга. При таком согласованном

движении электронов каждый из атомов

можно рассматривать, как мгновенный

электрический диполь, положительный

полюс которого расположен в ядре атома,

а отрицательный в точке нахождения

электрона (область максимальной

электронной плотности). При согласованном

движении такие диполи притягиваются

друг к другу противоположно заряженными

сторонами.

-

Периодический закон Менделеева. Физическое обоснование закона. Структура Периодической системы: периоды, ряды, группы и подгруппы. Электронные семейства.

Был сформулирован в 1869. При создании Менделеев опирался на отдельные свойства элементов. «Свойства химических элементов, а также формы и свойства образуемых ими простых веществ и соединений находятся в периодической зависимости от величины зарядов ядер их атомов». Для распределения используется правило Клечковского:

-

Построение электронной конфигурации идет к увеличению главного квантового числа атома.

-

Заполнение электронных орбиталей в атоме происходит в порядке возрастания суммы главного и орбитального квантовых чисел.

Номер группы определяется количеством электронов на внешней оболочке атома (валентных электронов) и, как правило, соответствует высшей валентности атома.

В короткопериодном варианте периодической системы группы подразделяются на подгруппы — главные (или подгруппы A), начинающиеся с элементов первого и второго периодов, и побочные (подгруппы В), содержащие d-элементы. Подгруппы также имеют названия по элементу с наименьшим зарядом ядра (как правило, по элементу второго периода для главных подгрупп и элементу четвёртого периода для побочных подгрупп). Элементы одной подгруппы обладают сходными химическими свойствами.

С возрастанием заряда ядра у элементов одной группы из-за увеличения числа электронных оболочек увеличиваются атомные радиусы, вследствие чего происходит снижение электроотрицательности, усиление металлических и ослабление неметаллических свойств элементов, усиление восстановительных и ослабление окислительных свойств образуемых ими веществ.

В зависимости от того, какой подуровень последним заполняется электронами, все элементы делятся на четыре типа – электронные семейства:

-

s – элементы; заполняется электронами s – подуровень внешнего уровня. К ним относятся первые два элемента каждого периода. Валентными являются s-электроны внешнего уровня.

-

p – элементы; заполняется электронами р – подуровень внешнего уровня. Это последние шесть элементов каждого периода (кроме I и VII). Валентными являются s- и p- электроны внешнего уровня.

-

d – элементы; заполняется электронами d – подуровень второго снаружи уровня, а на внешнем уровне – один или два электрона (y 46Pd – нуль). К ним относятся элементы вставных декад больших периодов, расположенных между s – и p – элементами (их также называют переходными элементами). Валентными являются s – электроны внешнего уровня и d – электроны предвнешнего уровня (второго снаружи).

-

f – элементы; заполняется электронами f – подуровень третьего снаружи уровня, а на внешнем уровне остается два электрона. Они расположены в 6 – м (4f – элементы) и 7 – м (5f – элементы) периодах периодической системы. 4f – элементы объединяют в семейство лантаноидов, а 5f – элементы – семейство актиноидов.

В периодической системе s – элементов 14, p – элементов 30, d – элементов 38, f – элементов 28.

-

Закономерности периодичности свойств химических элементов и соединений: орбитальный радиус, энергия ионизации, энергия сродства к электрону, кислотно-основные и окислительно-восстановительные свойства.

Закономерности периодичности свойств химических элементов и соединений

Рис.1: Закономерности Периодической таблицы, связанные с электроотрицательностью, металлическими и окислительно-восстановительными свойствами элементов.

а) Закономерности, связанные с металлическими и неметаллическими свойствами элементов.

1. При перемещении вдоль периода СПРАВА НАЛЕВО металлические свойства элементов УСИЛИВАЮТСЯ. В обратном направлении возрастают неметаллические.

Слева направо в периоде также увеличивается и заряд ядра. Следовательно, увеличивается притяжение к ядру валентных электронов и затрудняется их отдача.

Наоборот, s-элементы в левой части таблицы имеют мало электронов на внешней оболочке и меньший заряд ядра, что способствует образованию именно металлической связи. За понятным исключением водорода и гелия (их оболочки близки к завершению или завершены!), все s-элементы являются металлами; p-элементы могут быть как металлами, так и неметаллами, в зависимости от того - в левой или правой части таблицы они находятся.

У d- и f-элементов, как мы знаем (а знаем ли?), есть "резервные" электроны из "предпоследних" оболочек, которые усложняют простую картину, характерную для s- и p-элементов. В целом d- и f-элементы гораздо охотнее проявляют металлические свойства.

Подавляющее число элементов является металлами и только 22 элемента относят к неметаллам: это H, B, C, Si, N, P, As, O, S, Se, Te, а также все галогены и инертные газы.

Некоторые элементы в связи с тем, что они могут проявлять лишь слабые металлические свойства, относят к полуметаллам.

Если выбрать из Периодической таблицы p-элементы и записать их в отдельный "блок" (это сделано в “длинной” форме таблицы), то обнаружится закономерность, показанная на рис. 4-7. Левая нижняя часть блока содержит типичные металлы, правая верхняя - типичные неметаллы. Элементы, занимающие места на границе между металлами и неметаллами, иногда называют полуметаллами.

Рис

2. Полуметаллы расположены примерно

вдоль диагонали, проходящей от левого

верхнего к правому нижнему углу блока

р-элементов в Периодической таблице.

Полуметаллы имеют ковалентную кристаллическую решетку при наличии металлической проводимости (электропроводности). Валентных электронов у них либо недостаточно для образования полноценной "октетной" ковалентной связи (как в боре), либо они не удерживаются достаточно прочно (как в тeллуре или полонии) из-за больших размеров атома. Поэтому связь в ковалентных кристаллах этих элементов имеет частично металлический характер.

Некоторые полуметаллы (кремний, германий) являются полупроводниками. Полупроводниковые свойства этих элементов объясняются многими сложными причинами, но одна из них - существенно меньшая (хотя и не нулевая) электропроводность, объясняемая слабой металлической связью.

2. При перемещении СВЕРХУ ВНИЗ вдоль групп УСИЛИВАЮТСЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ свойства элементов.

б) Закономерности, связанные с окислительно-восстановительными свойствами. Изменения электроотрицательности элементов.

3. Перечисленные выше причины объясняют, почему СЛЕВА НАПРАВО УСИЛИВАЮТСЯ ОКИСЛИТЕЛЬНЫЕ свойства, а при движении СВЕРХУ ВНИЗ – ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ свойства элементов.

Последняя закономерность распространяется на инертные газы. У "тяжелых" благородных газов криптона и ксенона, которые находятся в нижней части группы, удается "отобрать" электроны и получить их соединения с сильными окислителями (фтором и кислородом), а для "легких" гелия, неона и аргона это осуществить не удается.

В правом верхнем углу таблицы находится самый активный неметалл-окислитель фтор (F), а в левом нижнем углу - самый активный металл-восстановитель цезий (Cs). Элемент франций (Fr) должен быть еще более активным восстановителем, но его химические свойства изучать крайне трудно из-за быстрого радиоактивного распада.

4. По той же причине, что и окислительные свойства элементов, их ЭЛЕКТРООТРИЦАТЕЛЬНОСТЬ ВОЗРАСТАЕТ тоже СЛЕВА НАПРАВО, достигая максимума у галогенов. Не последнюю роль в этом играет степень завершенности валентной оболочки, ее близость к октету.

5. При перемещении СВЕРХУ ВНИЗ по группам ЭЛЕКТРООТРИЦАТЕЛЬНОСТЬ УМЕНЬШАЕТСЯ. Это связано с возрастанием числа электронных оболочек, на последней из которых электроны притягиваются к ядру все слабее и слабее.

в) Закономерности, связанные с размерами атомов.

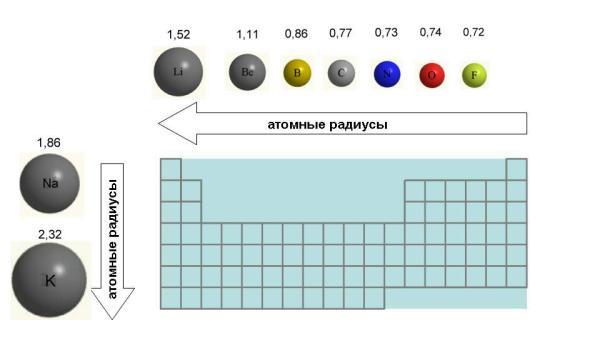

6. Размеры атомов (АТОМНЫЕ РАДИУСЫ) при перемещении СЛЕВА НАПРАВО вдоль периода УМЕНЬШАЮТСЯ. Это объясняют тем, что электроны все сильнее притягиваются к ядру по мере возрастания заряда ядра. Даже увеличение числа электронов на внешней оболочке (например, у фтора по сравнению с кислородом) не приводит к увеличению размеров атома. Наоборот, размеры атома фтора меньше, чем атома кислорода (рис. 3)

Рис. 3. Изменение атомных радиусов на примере элементов 2-го периода и 1-й группы Периодической таблицы. Атомные радиусы даны в ангстремах (1 А = 10-8 см).

7. При перемещении СВЕРХУ ВНИЗ АТОМНЫЕ РАДИУСЫ элементов РАСТУТ, потому что заполнено больше электронных оболочек.

г) Закономерности, связанные с валентностью элементов.

8. Элементы одной и той же подгруппы (в короткой форме таблицы) или группы (в длинной) имеют аналогичную конфигурацию внешних электронных оболочек и, следовательно, одинаковую валентность в соединениях с другими элементами.

9. s-Элементы имеют валентности, совпадающие с номером их группы (в любой форме таблицы).

10. p-Элементы имеют наибольшую возможную для них валентность, равную номеру группы в короткой форме Периодической таблицы. Кроме того, они могут иметь валентность, равную разности между числом 8 (октет) и номером их группы в короткой форме таблицы (этот номер совпадает с числом электронов на внешней оболочке).

11. d-Элементы обычно обнаруживают несколько разных валентностей, которые нельзя точно предсказать по номеру группы.

12. Не только элементы, но и многие их соединения - оксиды, гидриды, соединения с галогенами - обнаруживают периодичность. Для каждой ГРУППЫ элементов можно записать формулы соединений, которые периодически "повторяются" (то есть могут быть записаны в виде обобщенной формулы). Например: