пвм

.pdfА. Стеноза привратника В. Хронического холецистита С. Цирроза печени

D. Хронического гепатита

Е. Спастического язвенного колита

10. Телеангиоэктазии характерны для:

А. Язвенной болезни желудка В. Грыжи пищеводного отверстия диафрагмы С. Хронического панкреатита

D.Цирроза печени Е. Энтероколита

11.Что характерно для надпеченочной желтухи?

A.Обесцвечивание кала

B.Наличие кожного зуда

C.Спленомегалия

D.Повышение прямого билирубина

E.Эритроцитоз

12.Какие инструментальные исследования необходимо провести при подозрении на цирроз печени?

A.УЗИ брюшной полости

B.Ирригоскопию

C.Ангиографию

D.Сцинтиграфию печени

E.Рентгенологическое исследование ЖКТ

13.Выберите признаки, наиболее характерные для паренхиматозной желту-

хи:

A.Увеличение прямого билирубина в крови, билирубин в моче есть, стеркобилин в кале отсутствует

B.Увеличение несвязанного билирубина в крови; билирубин мочи отсутствует, уробилин определяется; стеркобилин в кале

C.Увеличение прямого (связанного) и непрямого (несвязанного) билирубина в крови; в моче определяется билирубин и уробилин, а в кале – стеркобилин

D.Увеличение связанного билирубина в крови; билирубин в моче; стеркобилин в кале не определяется

E.Увеличение непрямого билирубина в крови; билирубин в моче отсутствует, уробилин определяется; стеркобилин в кале отсутствует

14.Больной Т., 34 лет жалуется на боли в правом подреберье, рвоту с примесью крови. Объективно: кожа сухая, «сосудистые звездочки» на коже лица и верхнего плечевого пояса, гиперемия ладоней. Язык малиновый со сглаженными сосочками. Живот увеличен в размере, пупок выпячен, выраженный рисунок подкожных вен. Печень на 6 см выступает из-под края реберной дуги. О какой патологии можно думать?

А. Гастрит В. Холецистит

С. Гепатит

D. Цирроз печени Е. Язвенная болезнь

15. Больной П., 43 лет, жалуется на ноющую боль в правом подреберье, которая усиливается после приема жирной и острой пищи, после физической нагрузки; тошноту, отрыжку. В анамнезе вирусный гепатит. При осмотре: живот мягкий, печень на 3 см выступает из-под края реберной дуги, плотная, болезненная. Ваш предварительный диагноз?

А. Рак печени В. Калькулезный холецистит С. Гепатит

D. Цирроз печени Е. Панкреатит

РАЗДЕЛ 5

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

5.1. АНАТОМО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

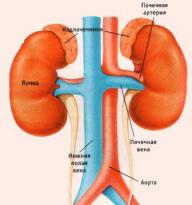

Почки (ren) – парный экскреторный орган, образующий и выводящий мочу. Почка имеет бобовидную форму, длина каждой почки 10-12 см, масса – 150-160 г (рис. 5.1).

Рис. 5.1. Почка. Общий вид:

а – почка; б – надпочечник; в – почечная артерия; г – почечная вена; д – аорта; е – нижняя полая вена.

Поверхность почки гладкая. Сверху почка покрыта плотной соединительнотканной капсулой. В среднем отделе почки имеются почечные ворота – углубления, в которые впадают почечная артерия и нервы и выходят из которых почечные вены, лимфатические протоки и мочеточники. Расположены почки забрю-

шинно по обе стороны от позвоночника на уровне от середины XI грудного позвонка до верхнего края III поясничного позвонка. Правая почка располагается несколько ниже левой. Фиксируется почка с помощью жировой капсулы, фасции и внутрибрюшного давления. Мочевой пузырь располагается в полости малого таза и лежит позади лобкового симфиза. У женщин задняя стенка мочевого пузыря прилегает к шейке матки и влагалищу, а у мужчин – к прямой кишке. При наполнении мочевого пузыря его верхушка выступает над лобком и соприкасается с передней брюшной стенкой.

Длина мочеиспускательного канала у женщин 2,5-3,5 см, у мужчин – около 16 см. Начальная часть проходит через предстательную железу, что оказывает влияние на пассаж мочи у больных с гипертрофией или опухолью простаты.

На разрезе почки хорошо заметны 2 слоя: корковое и мозговое вещество (рис. 5.2). Во многих местах корковое вещество глубоко проникает в толщу мозгового в виде радиально расположенных почечных столбов, которые разделяют мозговое вещество на почечные пирамиды. Верхушки каждой почечной пирамиды образуют почечные сосочки с отверстиями, открывающимися в почечные чашечки, которые сливаются в почечную лоханку, переходящую в мочеточник.

Структурно-функциональной единицей почки является нефрон (рис. 5.3). Каждый нефрон состоит из почечного (мальпигиевого) тельца и канальца. В канальце выделяют проксимальный извитой каналец I порядка, петлю Генле, дистальный извитой каналец II порядка. Каналец переходит в соединительную трубочку и впадает в собирательную трубку, которая уже не является частью нефрона.

Почечное (мальпигиево) тельце состоит из капсулы Шумлянского-Боумена и капиллярного клубочка. Клубочек (гломерула) представляет собой сосудистое образование, которое содержит около 50 капиллярных петель, начинающихся от приносящей артериолы и собирающихся в выносящую артериолу («чудесня сеть почек»). Последняя примерно на 30 % уже приносящей артериолы, что создает сравнительно высокое внутрикапиллярное гидростатическое давление.

Рис. 5.2. Фронтальный разрез почки:

1 – почечный клубочек; 2 – почечный каналец; 3 – корковое вещество; 4 – мозговое вещество; 5 – почечная артерия; 6 – почечная вена; 7 – почечная лоханка; 8 – почечная капсула; 9 – мочеточник; 10 – почечная пирамидка; 11 –

нефрон; 12 – почечный сосочек; 13 – петля Генле; 14 – капилляры; |

15 – |

собирательная почечная трубочка. |

|

Капсула Шумлянского-Боумена состоит из внутреннего (висцерального) листка, который тесно прилегает к стенке клубочковых капилляров, и наружного (париетального) листка. Между ними образуется полость капсулы, в которую фильтруется первичная моча. Внутриклубочковое пространство заполнено мезангием. Под висцеральным листком капсулы в непосредственной близости от эндотелия капилляров расположена базальная капиллярная мембрана.

Различают два вида нефронов: юкстамедуллярные и корковые. Корковые нефроны, клубочки которых располагаются в корковом веществе почки, имеют сравнительно короткую петлю Генле, не опускающуюся глубоко в мозговое вещество почки.

Клубочки юкстамедуллярных нефронов также располагаются в корковом веществе почки, но ближе к мозговому слою. Петли Генле этих нефронов глубоко опускаются в мозговое вещество почки, достигая вершин пирамид. Выносящая артериола юкстамедуллярных нефронов не распадается на вторую капиллярную сеть, в отличие от выносящей артериолы корковых нефронов, а образует несколько прямых артериальных сосудов, направляющихся к вершинам пирамид. Затем эти сосуды разворачиваются в виде петли возвращаются обратно в корковое вещество, но уже как венозные сосуды. Прямые сосуды юкстамедуллярных нефронов, располагаясь рядом с восходящим и нисходящим коленами петли Генле образуют противоточно-поворотную систему почек, участвующую в процессах осмотической концентрации и разведения мочи.

Кровообращение в почке имеет свои особенности (рис. 5.4). Первая – это так называемая, «чудесная сеть почки». Приносящая артериола после входа в капсулу клубочка распадается на клубочковые капилляры, которые затем снова объединяются и образуют выносящую артериолу. После выхода из капсулы, выносящая артериола распадается на капилляры, густо оплетающие проксимальные и дистальные отделы канальца петлю Генле, обеспечивая их кровью.

Вторая особенность кровообращения – наличие двух кругов кровообращения: большого (коркового) и малого (юкстамедуллярного), соответствующих двум типам одноименных нефронов.

В физиологических условиях кровообращение по большому и малому кругу составляет соответственно 85-90 % и 10-15 %, однако, в некоторых случаях, основная масса крови начинает циркулировать по малому кругу. Тогда возникает ишемия коркового вещества, вплоть до образования в нем некрозов.

Основные функции почек:

1.Выделительная (мочеобразование):

–клубочковая фильтрация;

–канальцевая реабсорбция;

–канальцевая экскреция; выведение электролитов;

2 Гомеостатическая (обеспечение кислотно-щелочного равновесия ). 3.Метаболическая (промежуточный обмен глюкозы, пептидов. Аминокислот),

4. Эндокринная (секреция эритропоэтина, ренина и других)

Клубочковая фильтрация – процесс образования первичной мочи в клубочковых капиллярах почек путем фильтрации плазмы крови в виде гломерулярного фильтрата (плазма крови, не содержащая белков).

Через почки каждую минуту протекает около 1 литра крови, что соответствует около 600 мл плазмы и 1/5-1/4 минутного объема крови гломерулярных капилляров.

Рис. 5.3. Строение нефрона почки:

а – собирательная трубочка; б – дистальный каналец; в – капиллярный клубочек; г

– капсула Шумлянского-боумена; в + г – почечное тельце; д – проксимальный каналец; е – петля Генле; ж – восходящее колено петли Генле; з – нисходящее колено петли Генле.

Рис. 5.4. Схема кровообращения почки.

Почечный кровоток зависит от уровня АД. В результате экспериментальных исследований установлено, что при уровне АД до 180 мм рт.ст. стабилизированы как почечный кровоток, так и величина гломерулярной фильтрации; при повышении АД свыше 180 мм рт.ст. – почечный кровоток увеличивается, а при снижении АД менее 80 мм рт.ст. происходит уменьшение кровотока.

Клубочковая фильтрация зависит от величины гидростатического давления крови в клубочковых капиллярах, онкотического давления плазмы, от давления внутри клубочковой капсулы и проницаемости клубочкового фильтрата.

Гидростатичское давление в клубочковых капиллярах определяется согласованностью регуляции тонуса приносящей и выносящей артерий, следовательно, зависит от соотношения их диаметра. Снижение гидростатического давления крови приводит к резкому уменьшению или к полному прекращению клубочковой фильтрации. Такой же эффект наблюдается при значительном повышении внутрипочечного давления, например, при обтурации мочевых путей.

Онкотическое давление плазмы обусловлено белками плазмы, в основном альбуминами. Снижение их концентрации в плазме ускоряет образование гломерулярного фильтрата. Важным фактором, влияющим на процесс ультрафильтрации плазмы крови, является состояние гломерулярной мембраны, которая в физиологических условиях практически непроницаема для крупных молекул, в том числе белков крови. Небольшое количество протеинов, которое, по-видимому, проникает в фильтрат, резорбируется обратно в проксимальном канальце. Низкомолекулярные вещества свободно проникают через гломерулярную мембрану.

Канальцевая реабсорбция представляет собой важный биологический процесс, благодаря которому первичная моча (клубочковый ультрафильтрат) подвергается дальнейшей обработке, и целый ряд веществ, важных для организма, реабсорбируется обратно в кровь. Конечным продуктом канальцевой реабсорбции является концентрация клубочкового ультрафильтрата и превращение первичной мочи во вторичную (собственно мочу).

Механизм реабсорбции различных веществ неодинаковы. Около 80 % профильтровавшихся в клубочках ионов Na+, К+, мочевина и вода реабсорбируется в проксимальных извитых почечных канальцах. Это так называемая обратная реабсорбция воды и осмотически активных веществ, которая не зависит от потребностей организма. В дистальных извитых канальцах и собирательных трубках происходит факультативная реабсорбция Na+, воды и мочевины, интенсивность которой зависит от потребностей их организма, при этом всасывание воды и мочевины регулируется антидиуретическим гормоном (АДГ) а Na+ – альдостероном.

Важная роль в механизме образования мочи и поддержания гомеостаза принадлежит осмотической концентрации и разведению мочи, которые осуществля-

ются по принципу противоточно-поворотной системы. Принцип состоит в том,

что движение жидкости в нисходящем и восходящем отделах петли Генле, а также в прямых артериальных и венозных сосудах юкстамедуллярных нефронов происходит в противоположном направлении. Поворотный механизм осуществляется в самом колене петли Генле, где движение канальцевой жидкости получает обратное направление. Осмотическое давление нарастает в направлении от пограничной зоны (280-300 мосммоль/л) к вершинам пирамид (1200-1500 мосммоль/л) и создает так называемый концентрационный градиент. Под влиянием концентрационного градиента в нисходящем колене петли Генле происходит пассивная реабсорбция воды из канальцев в интерстициальную ткань. Этим объясняется нарастание концентрации канальцевой жидкости от начала нисходящего отдела петли Генле до ее поворота в восходящий отдел.

Тонкий отдел восходящего колена петли Генле проницаем только для воды, которая поступает из интерстициальной ткани почки в просвет канальца. Толстый

отдел восходящего колена петли Генле непроницаем для воды, но проницаем для ионов Na+. Ионы Na+ реабсорбируются, концентрация канальцевой жидкости снижается, происходит ее разведение.

В дистальном извитом канальце и собирательных трубках происходит дальнейшая факультативная реабсорбция воды, что ведет к увеличению концентрации канальцевой жидкости.

Существует взаимоотношение между количеством реабсорбированного вещества в канальцах и концентрацией его в плазме. У ряда веществ способность реабсорбции ограничена определенной величиной. Так, при постепенном повышении концентрации глюкозы в плазме происходит насыщение емкости нефронов, и при определенном уровне достигается максимальная способность всех нефронов.

Канальцевая секреция представляет собой механизм, при помощи которого почки принимают участие в обеспечении гомеостаза внутренней среды путем выведения веществ (органических, чужеродных, образованных в процессе метаболизма и синтезированных в клетках канальца, электролитов), благодаря транспорту их из крови околоканальцевых капилляров в просвет канальцев. В проксимальных канальцах осуществляется секреция органических кислот и оснований, конечных продуктов обмена и чужеродных веществ, которые переносятся из крови в просвет канальца активно с помощью переносчиков, против градиента концентрации. В дистальном отделе нефрона происходит секреция ионов калия, водорода и аммиака. Способность почек к секреции ионов водорода и аммиака обеспечивает регуляцию кислотно-основного состояния; способность к секреции ионов калия – водно-солевого гомеостаза. При помощи этого механизма выделяются многочисленные вещества: парааминогиппуровая кислота, контрастные вещества, антибиотики, фенобарбитал, сульфаниламиды и другие. Понимание механизмов канальцевой секреции имеет важное практическое значение для фармакологии и токсикологии.

5.2. РАССПРОС БОЛЬНОГО

Жалобы. При заболевании почек и мочевыводящих путей больные предъявляют жалобы, обусловленные как основным заболеванием, так и осложнениями, которые возникают в результате нарушения функции почек и поражения других систем и органов.

Хронологическая последовательность этих симптомов не всегда соблюдается. Нередко, при латентном течении заболевания, больные длительное время не предъявляют жалоб. Патология выявляется на основании неспецифических жалоб вторичного характера или при проведении профилактического обследования пациента по поводу интеркуррентного заболевания.

Наиболее частыми жалобами лиц, страдающих заболеваниями системы мочеотделения, являются: боль различной локализации; нарушения мочеиспускания; отеки.

Лица с заболеваниями почек и мочевыводящих путей часто предъявляют жалобы на боли различной локализации и характера (табл. 5.1).

Нарушения мочеиспускания. Здоровый человек за сутки выделяет 1-1,5 л мочи, частота мочеиспускания 3-6 раз в сутки, свободное, безболезненное, соотношение дневного и ночного количества выделенной мочи составляет 3:1. При ряде патологических состояний отмечаются нарушения этих показателей (табл. 5.2).

Таблица 5.1 Болевой синдром при заболеваниях почек и мочевыводящих путей

Патология |

Механизм боли (патофи- |

Характеристика |

Локализация, ирра- |

||||

|

|

зиология) |

|

|

диация |

||

1 |

|

|

2 |

|

3 |

4 |

|

Мочекамен- |

Спазм гладкой мускулату- |

Приступообразного характера, |

По ходу мочеточни- |

||||

ная болезнь |

ры. Задержка мочи в по- |

интенсивная (почечная колика) |

ка иррадиирует вниз. |

||||

|

чечной лоханке, растяже- |

|

Чаще односторонняя |

||||

|

ние |

лоханки вследствие |

|

|

|

||

|

обтурации |

мочеточника |

|

|

|

||

|

камнем |

|

|

|

|

|

|

Пиелит, |

Воспалительный отек сли- |

Постоянного характера, нарас- |

Поясничная |

область |

|||

пиелонеф- |

зистой и/или растяжение |

тающая по интенсивности, со- |

с обеих сторон, без |

||||

рит |

почечной лоханки |

|

провождается лихорадкой гекти- |

иррадиации |

|

||

|

|

|

|

|

ческого типа |

|

|

Абсцесс |

Гнойно-воспалительный |

Боль и напряжение мышц, со- |

Поясничная |

область |

|||

почки и мо- |

процесс, отек слизистой, |

провождающиеся высокой лихо- |

с одной стороны |

||||

чевых путей |

острая окклюзия, наруше- |

радкой постоянного или гектиче- |

|

|

|||

|

ние пассажа мочи |

|

ского типа, ознобом, головной |

|

|

||

|

|

|

|

|

болью, симптомами бактериаль- |

|

|

|

|

|

|

|

но-токсического шока |

|

|

Инфаркт |

Растяжение почечной кап- |

Внезапно возникшая, интенсив- |

Поясничная |

область, |

|||

почки |

сулы, |

набухание |

ткани |

ная, сопровождающаяся выделе- |

с одной стороны |

||

|

почки в результате окклю- |

нием мочи красного цвета |

|

|

|||

|

зии артерии |

|

|

|

|

|

|

Нефроптоз |

Гемо- и уродинамические |

Периодические боли, иногда по |

Поясничная область, |

||||

(опущенная, |

нарушения, венная гипер- |

типу почечной колики, усилива- |

с одной стороны, не- |

||||

блуждаю- |

тензия из-за затрудненно- |

ются в вертикальном положении |

постоянная |

локали- |

|||

щая почка) |

го оттока крови из почки |

больного, при физической на- |

зация боли |

|

|||

|

при ее опущении |

|

грузке, тряской езде; купируются |

|

|

||

|

|

|

|

|

в горизон-тальном положении, в |

|

|

|

|

|

|

|

состоянии покоя |

|

|

Острый |

Воспалительный отек тка- |

Тупая, ноющая, малоинтенсив- |

Поясничная область, |

||||

гломеруло- |

ни почки, растяжении по- |

ная, непостоянная, у ряда боль- |

с обеих сторон, без |

||||

нефрит |

чечной капсулы |

|

ных болевые ощущения отсутст- |

иррадиации |

|

||

|

|

|

|

|

вуют |

|

|

Застойная |

Набухание |

ткани |

почки, |

Тупая, ноющая боль, зависит от |

Поясничная |

область |

|

почка |

растяжение почечной кап- |

степени выраженности отечного |

с обеих сторон, без |

||||

|

|

сулы |

|

|

|

|

|

синдрома |

|

иррадиации |

|

|

|||

Цистит |

|

Воспалительный отек сли- |

|

Боль усиливается по мере напол- |

Надлобковая |

об- |

|||||||||

|

|

зистой мочевого пузыря |

|

нения мочевого пузыря и стано- |

ласть. Боль усилива- |

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

вится |

наиболее интенсивной в |

ется при пальпации |

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

виде жжения в конце мочеиспус- |

мочевого пузыря |

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

кания. |

|

|

|

|

||

Уретрит |

|

Воспалительный отек сли- |

|

Чувство жжение и |

боль. Режу- |

Мочеиспускатель- |

|||||||||

|

|

зистой |

мочеиспускатель- |

|

щие боли в уретре, |

усиливается |

ный канал |

|

|

||||||

|

|

ного канала |

|

|

|

|

при мочеиспус-кании, сопровож- |

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

дается обиль-ными, гнойными |

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

выделениями из уретры и болез- |

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ненной, частотрй эрекциями |

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Таблица 5.2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

Нарушения мочеиспускания |

|

|

|

|

|||||

Термин |

|

|

|

Определение |

|

|

Патологическое состояние |

|

|

||||||

1 |

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

3 |

|

|

|

Поллакиурия |

Учащенное мочеиспускание, |

|

Цистит |

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

свыше 6 раз в сутки |

|

|

Простатит |

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Уретрит |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Камни в мочевом пузыре |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Аденома предстательной железы |

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Уменьшение емкости мочевого пузыря |

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Прием мочегонных препаратов |

|

|

||

Оллакиурия |

Редкое мочеиспускание |

|

|

Ограничение приема жидкости |

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Нервно-рефлекторные нарушения |

|

|

||

Энурез |

(не- |

Непроизвольное |

мочеиспус- |

|

Органическое |

поражение центральной нервной |

|

||||||||

держание |

мо- |

кание без позыва |

|

|

|

|

системы |

|

|

|

|

||||

чи) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Пороки развития мочевых путей |

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Функциональные нарушения у детей |

|

|

||

Дизурия |

|

|

Болезненное мочеиспускание |

|

Цистит |

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Уретрит |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Мочекислый диатез |

|

|

|

|

Изурия |

|

|

Выделение |

мочи |

в течение |

|

Хроническая почечная недостаточность |

|

|

||||||

|

|

|

суток через равные интерва- |

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

лы |

времени |

одинаковыми |

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

порциями |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Ишурия |

|

|

Задержка мочеиспускания |

|

Поражение спинного мозга (снижение тонуса |

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

мышцы мочевого пузыря) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Рефлекторно-периферическая ишурия (послеопе- |

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

рационная, послеродовая) |

|

|

|

|

Странгурия |

|

|

Мочеиспускание |

небольши- |

|

Стриктура (послеоперационная) шейки мочевого |

|

||||||||

|

|

|

ми порциями (по каплям) |

|

|

пузыря |

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Ущемление камней и инородных тел в мочеис- |

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

пускательном канале |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Опухоли мочевого пузыря (на ножке) |

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Фимоз |

|

|

|

|

Поллакиурия и |

Учащенное |

и |

болезненное |

|

Инфекция мочевых путей: цистит, уретрит, про- |

|

|||||||||

дизурия |

|

|

мочеиспускание |

|

|

|

|

статит |

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Нарушение оттока мочи (прохождение по моче- |

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

точнику конкрементов, сгустков крови, некроти- |

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ческих масс) |

|

|

|

|

Отеки – важный и частый симптом заболевания почек. Отеки при почечной патологии имеют свои особенности, что позволяет дифференцировать их в соответствии с локализацией, распространенностью, степенью выраженности. Больные предъявляют жалобы на отечность лица, в первую очередь в области век, которая появляется преимущественно в утреннее время. При прогрессировании заболевания почек отеки распространяются «сверху вниз», достигая нижних конечностей вплоть до анасарки. Отеки характерны для больных с острым гломерулонефритом, особенно при наличии нефротического синдрома.

Жалобы относительно общего самочувствия (общая слабость, утомляе-

мость, снижение работоспособности) предъявляют больные с хроническими заболеваниями почек (гломерулонефрит; пиелонефрит) или функциональными нарушениями.

Зуд кожи появляется у больных с выраженной хронической почечной недостаточностью.

Потливость наблюдается при воспалительных процессах почечной паренхимы, чашечно-лоханочной системе. Значительная потливость характерна для гной- но-деструктивных поражений почек и околопочечной клетчатки, а также при специфическом туберкулезном процессе.

Изменение массы тела. Как правило, исхудание отмечается у больных хронической почечной недостаточностью (ХПН), туберкулезом или опухолью почек, полипах, раке мочевого пузыря.

Повышение температуры тела может указывать на заболевание почек или мочевыводящих путей, а также быть симптомом основного заболевания, которое вызвало поражение почек.

Лихорадка гектического типа с ознобом и профузным потом характерна для острого пиелонефрита или обострения хронического пиелонефрита.

Клиническим вариантом является апостематозный нефрит, обусловленный образованием в паренхиме почек множества мелких гнойников. По своему течению апостематозный нефрит напоминает сепсис: температура тела 39-41 С, озноб, проливной пот, тошнота, рвота, головная боль, слабость, адинамия, снижение АД.

Карбункул почки, как осложнение острого пиелонефрита, реже гематогенного происхождения, проявляется высокой температурой, ознобом, потливостью, односторонней болью в поясничной области.

Абсцесс почки по своему течению напоминает клинику апостематозного нефрита, на первый план среди клинических симптомов выступает высокая лихорадка, нередко гектического типа. Острый паранефрит начинается резкой болью в поясничной области, высокой температурой (39-40 ºС), явлениями интоксикации. Субфебрильная температура может наблюдаться у больных мочекаменной болезнью в период почечной колики. При обструкции мочевыводящих путей и застое инфицированной мочи лихорадка приобретает постоянный характер. Возвратная лихорадка является симптомом туберкулеза почки.