пвм

.pdf

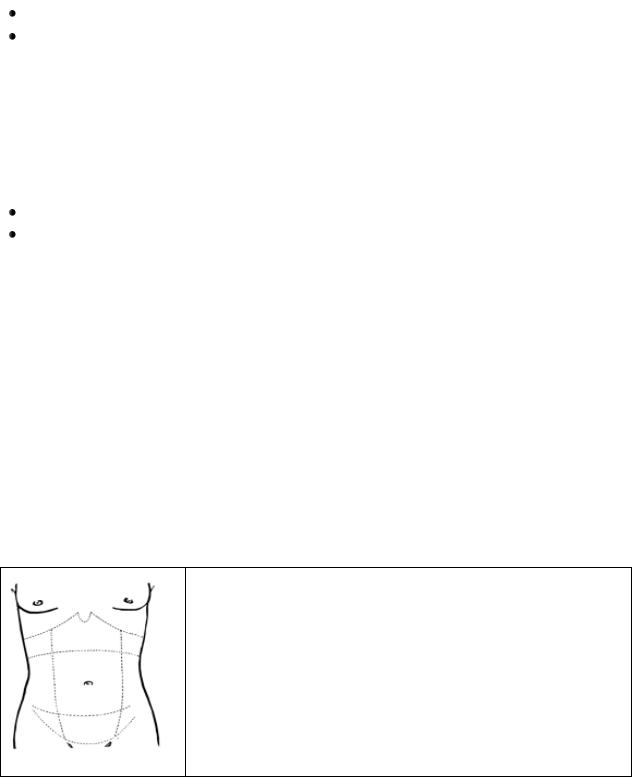

Топография органов брюшной полости соответственно областям передней брюшной стенки представлены в таблице 4.4..и рис.4.5.

Таблица 4.4 Топографическая анатомия передней брюшной стенки

Область передней |

Органы брюшной полости |

брюшной стенки |

|

Эпигастральная |

Желудок, поперечная ободочная кишка, головка |

|

поджелудочной железы |

Правая подреберная |

Печень, желчный пузырь |

Левая подреберная |

Селезенка, хвостовая част поджелудочной железы |

Пупочная |

Желудок, тонкий кишечник |

Правая боковая |

Восходящая ободочная кишка |

Левая боковая |

Нисходящая ободочная кишка |

Надлобковая |

Мочевой пузырь; матка (при увеличении) |

Правая подвздошная |

Слепая кишка, аппенди с |

Лев я подвздошная |

Сигмовидная кишка |

Рис.4.5. Топография органов брюшной полости

Методика осмотра. Осмотр живота проводят в двух положениях (стоя и лежа) при прямом и боковом освещении (боковое освещение необходимо для выявления и оценки видимой пульсации и патологических образований), в следующей последовательности:

–форма и размеры живота,

–симметричность обеих его половин,

–состояние пупка;

–состояние кожных покровов брюшной стенки,

–состояние передней брюшной стенки, наличие видимых выпячиваний и пульсаций;

–участие брюшной стенки в акте дыхания.

Внорме живот имеет округлую форму, симметричен, равномерно участвует в акте дыхания, пупок втянут, кожные покровы чистые, подкожные вены не расширены, видимая перистальтика отсутствует.

Форма и размеры живота в значительной степени определяются конституцией человека. У нормостеника живот овальной формы, слегка выпячен, у гипер-

стеников – живот равномерно выпячен вперед, у астеников – живот обычно слегка втянут.

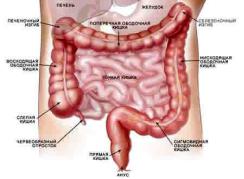

В патологических условиях форма живота может слегка изменяться: вопервых, он может увеличиваться или уменьшаться с сохраненной симметричностью или, во-вторых, может появляться западание или выпячивание отдельных его участков (рис.4.6).

Равномерное увеличение живота в физиологических условиях может наблюдаться у женщин во время беременности. Патологическое равномерное увеличение живота чаще всего наблюдается при асците, ожирении, метеоризме (скоплении газов в кишечнике). Кроме того, к общему увеличению живота может привести развитие больших размеров кисты брюшной полости (например, киста яичника), скопление в брюшной полости газов (пневмоперитонеум), отечность брюшной стенки и опущение органов брюшной полости (спланхноптоз).

а б в г

Рис. 4.6. Изменение формы и размеров живота:

а) ожирение; б) опухоль; в) выпячивание пупка с образованием грыж при асците; г) антиперистальтика кишечника

При асците форма живота меняется в зависимости от перемены положения больного. В положении стоя жидкость скапливается в нижних отделах брюшной полости с максимальным выпячиванием живота в нижней части; а в положении больного лежа жидкость перемещается в боковые синусы брюшной полости, живот уплощается в средней части, приобретая форму «лягушачьего живота». При значительном асците пупок выпячен (Рис. 4.7.а)

При ожирении живот равномерно увеличен, главным образом, в средней своей части, в вертикальном положении живот обвислый, в горизонтальном – равномерно увеличен, пупок обычно втянут (Рис.4.7.в)

При метеоризме живот имеет форму полушария, равномерно вздут; при изменении положения больного форма живота не изменяется; пупок сглажен, иногда слегка выпячен (Рис.4.7.б). Если метеоризм обусловлен остро возникающей непроходимостью (инвагинация, перекручивание кишки и т.п.), то вначале вздутие живота ограничивается отдельными его участками в связи со скоплением газов в том участке желудочно-кишечного тракта, который расположен непосредственно выше сужения. Чем ниже расположено препятствие, тем более выражено вздутие живота.

При увеличении живота за счет отечности брюшной стенки обращает на себя внимание напряженная, блестящая брюшная стенка, консистенция кожи тестообразная, пупок втянут.

При спланхноптозе в положении стоя наблюдается выпячивание живота в нижнем его отделе – так называемый «отвислый живот», встречается при ослаблении мускулатуры брюшного пресса, его вялости, у много рожавших женщин.

а. |

б. |

в

Рис. 4.7. Формы живота: асцит (а), метеоризм (б), нейро-эндокринное ожирение (в)

Симметричность живота. В норме живот симметричный, активно участвует в акте дыхания. Асимметричное выпячивание живота, одной из областей, наблюдается при увеличении отдельных органов (печень, селезенка при хроническом миелолейкозе, опухоль желудка, поджелудочной железы, кишечника) (рис.

4.6.).

Общее западение живота характеризуется тем, что живот имеет ладьеобразную форму (алиментарная дистрофия, хроническая дизентерия, сужение привратника, гипофизарное истощение, раковая кахексия, упорные поносы и рвота).

Крайне редко встречается западение отдельных участков живота (в подложеч-

ковой области при опущении желудка или при спланхноптозе).

Состояние кожных покровов брюшной стенки

Обычно кожа живота бледно-розового цвета, матовая, гладкая. При поражении органов пищеварения наблюдаются различного рода сыпи, развитие подкожной венозной сети, отдельные пульсации, рубцы, пигментации.

Пигментация кожи живота свидетельствует о длительном применении грелок, а ее локализация свидетельствует о месторасположении болевых ощущений.

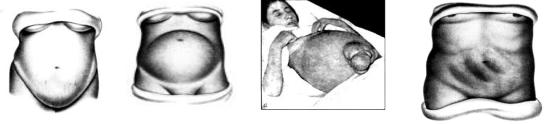

Полосы растяжения, стрии (striae distensae) – атрофия кожи в виде узких волнистых запавших полос, представлены обычно красноватыми или белесоватыми прозрачными полосками, располагающимися на боковых частях живота, а также на внутренней поверхности верхней трети бедер у беременных и многорожавших женщин (striae gravidarum) (Рис. 4.8.г.) Иногда такие полосы могут появиться у лиц, страдающих ожирением эндокринной этиологии, в частности, болезнью Иценко-Кушинга; у людей, стенка живота которых длительно была растянута (асцит) (рис.4.8.б,в).

Послеоперационные рубцы имеют диагностическое значение, так как их локализация, направление, характер помогают нередко решить вопрос о том, на каком органе произведена операция, как протекал послеоперационный период (Рис. 4.8а.).

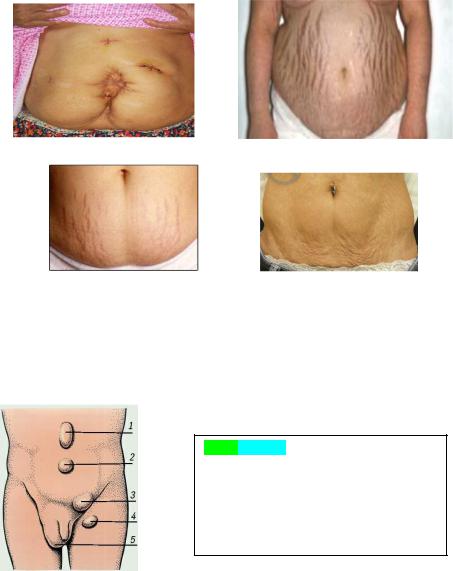

Грыжи могут локализоваться в различных отделах живота (пупочная, паховые грыжи, грыжи белой линии живота). Чаще грыжи лучше определяются в положении больного стоя (Рис.4.9 и 4.10, 4,6г.)

а |

б |

в. |

г |

Рис. 4.8. Состояние кожных покровов передней брюшной стенки живота:

а) послеоперационные рубцы; б) полосы растяжения (стрии): темно-розовые при болезни Ищенко-Кушинга, в) розовые или белые при ожирении; г) белые послеродовые.

Рис. 4.9 Грыжи передней брюшной стенки: 1 – грыжа белой линии живота.

2 – пупочная грыжа

3 – паховая грыжа.

4 – бедренная грыжа

5 – мошоночная грыжа

а |

б |

Рис.4.10. Асимметрия живота:

а) грыжа белой линии живота, б) пупочная и паховая грыжи

Выявление при осмотре живота выраженной венозной сети в большинстве случаев свидетельствует о наличии коллатерального венозного кровообращения, вызванного затруднением оттока крови по системе воротной или нижней полой вены.

Коллатеральное венозное кровообращение в виде значительного расширения извитых наподобие змей подкожных вен живота, идущих главным образом от пупка к грудной клетке, получило название «головы Медузы» (Рис.4.11.); наблюдается преимущественно при сдавлении или закупорке воротной, реже – нижней полой вены. Нередко встречается при циррозах печени, тромбозе и флебите воротной вены, тромбозах нижней полой вены.

а |

б |

Рис 4.11 Расширение подкожных вен – «голова Медузы»:

а) тромбоз нижней полой вены, б) портальный цирроз печени, тромбоз воротной вены

Видимая пульсация и перистальтика. При осмотре живота следует обра-

тить внимание на движения передней брюшной стенки, которые могут быть связаны с перистальтикой желудка, кишечника, пульсацией брюшной аорты, истинной и передаточной пульсацией печени, а также дыхательной экскурсией.

Перистальтические движения могут быть видны у здорового человека через тонкую брюшную стенку (физиологическая перистальтика). При возникновении препятствия к передвижению содержимого желудочно-кишечного тракта (рубцовые сужения в месте бывших язв и сращений брюшины), мышц желудка и кишечника гипертрофируется, их сокращения усиливаются и становятся видны через брюшную стенку в виде периодически возникающих ограниченных вздутий живота, появляющихся и исчезающих волнообразно в направлении движения со-

держимого (Рис 4.6.в). Патологическая перистальтика отличается от физиоло-

гической более четким ограничением, сопровождается болезненными ощущениями. Исчезновение видимой перистальтики при хроническом препятствии свидетельствует о развитии пареза мускулатуры кишечника.

Участие живота в акте дыхания. В норме живот активно участвует в акте дыхания (брюшной и смешанный тип дыхания). Полное отсутствие дыхательных движений передней брюшной стенки свидетельствует о развитии разлитого перитонита. Локальное отставание брюшной стенки в акте дыхании на ограниченном участке указывает на местный перитонит ( острый аппендицит, острый холецистит).

Обобщенные данные осмотра живота представлены в таблице 4.5..

Таблица 4.5. Семиологическое значение признаков, выявленных при осмотре

живота

Признаки |

Норма |

Патология |

Форма |

Плоский |

Яйцеобразный, выпуклый в мезогастрии (киста |

(зависит от типа |

Овальный |

яичника); шарообразный (метеоризм); |

конституции) |

Круглый |

«лягушачий живот» (асцит в положении ле- |

|

|

жа); «отвислый живот» (асцит в положении |

|

|

стоя). |

Размер |

Не увеличенный |

Втянутый (общее истощение, стеноз пищевода, |

|

Увеличенный при |

привратника желудка); |

|

беременности |

Увеличенный (метеоризм, асцит, ожире- |

|

|

ние,опухоль или киста яичника, матки); |

Симметричность |

Симметричный |

Асимметричный (гепатомегалия, спленомега- |

|

|

лия, кишечная непроходимость; большая киста |

|

|

или опухоль поджелудочной железы, яичника |

|

|

или предстательной железы) |

Состояние пупка |

Втянутый |

Сглаженный (метеоризм, ожирение) |

|

|

Выпяченный (асцит, пупочная грыжа) |

Ограниченное вы- |

Отсутствуют |

Грыжи – послеоперационная; пупочная, пахо- |

пячивание брюш- |

|

вая или белой линии живота; расхождение |

ной стенке |

|

прямых мышц живота; липома передней |

|

|

брюшной стенки, опухоль брюшной полости) |

Видимая пери- |

У астеников |

Антиперистальтические движения |

стальтика (желудка |

в положении |

(стеноз привратника желудка, кишечная не- |

и/или кишечника) |

лежа |

проходимость) |

Кожные покровы и |

Телесного цвета, |

Блестящие и напряженные (отек и растяжение |

кожные элементы |

чистая (кожные |

брюшного пресса); |

|

элементы отсут- |

Кожные элементы: телеангиоэктазии (цирроз |

|

ствуют) |

печени); розеолы (брюшной тиф); |

|

|

петехии (цирроз печени, эхинококкоз); |

|

|

послеоперационные рубцы; стрии (белые– |

|

|

ожирение, послеродовые; розовые– болезнь |

|

|

Иценко-Кушинга). |

Состояние под- |

Не выражены |

Расширение вен выше пупка (синдром нижней |

кожных вен |

|

полой вены – тромбоз или сдавление); вокруг |

|

|

пупка и боковых поверхностях –«голова Меду- |

|

|

зы»(цирроз печени, тромбоз воротной вены). |

4.1.3.4. Пальпация живота

Пальпация является основным методом исследования живота и органов брюшной полости.

Правила и условия проведения пальпации живота:

–пальпацию желательно проводить натощак и после опорожнения кишечника;

–в помещении должно быть тепло, тихо;

–положение больного – лежа на спине, на твердой кушетке без подушки, руки свободно расположены вдоль туловища; ноги слегка согнуты в коленях для лучшего расслабления мышц передней брюшной стенки; дыхание ровное, неглубокое;

–врач находится справа и спереди от больного и наблюдает за выражением его лица во время пальпации; при необходимости – отвлекать внимание больного вопросами или разговором;

–руки врача должны быть чистыми, теплыми и сухими, ногти коротко острижены; пальпация проводится плавными, мягкими движениями;

–– перед началом исследования врач выясняет наличие и локализацию боли, чтобы пальпировать эту область в последнюю очередь.

Основные виды пальпации живота: поверхностная (ориентированная, сравнительная) и глубокая (проникающая, бимануальная, билатеральная, баллотирующая) пальпация. Каждая пальпация имеет свои цели и особенности методики проведения.

Поверхностная пальпация живота

Цель пальпации является определение:

болезненности брюшной стенки; резистентность брюшной стенки и наличие мышечного напряжения – «мышечной защиты»; расхождение (диастаз) прямых мышц живота;

наличие различных образований как в брюшной стенке (отек, липома, грыжевое выпячивание, опухоль), так в брюшной полости (скопление свободной жидкости, газов, увеличение внутренних органов, массивная опухоль);

болезненных точки брюшной стенки (Мак-Бурнея, Ленца, Кера) и специфические симптомы поражения органов брюшной полости (раздражения брюшины – симптом Щеткина-Блюмберга, Менделя и другие).

болезненных точки брюшной стенки (Мак-Бурнея, Ленца, Кера) и специфические симптомы поражения органов брюшной полости (раздражения брюшины – симптом Щеткина-Блюмберга, Менделя и другие).

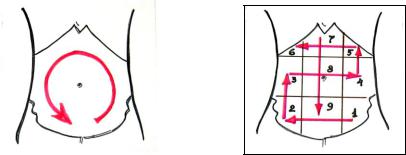

Методика пальпации. При исследовании живота больной должен дышать спокойно через рот. Во время поверхностной пальпации врач кладет правую руку плашмя на поверхность живота больного и проводит плавное неглубокое (не более 2-3 см) погружение слегка согнутых II-V пальцев в брюшную полость. Ориентировочную пальпацию проводят в направлении против часовой стрелки, начиная с левой подвздошной области (рис.4.12), при этом только дистальные фаланги пальцев врача осуществляют легкое давление на брюшную стенку, а ладонь этой же руки выполняет функцию анализатора, т.е. оценивает реакцию брюшной стенки на ее раздражение. Затем аналогичным движением руки врач проводит срав-

нительную пальпацию, сравнивая свойства брюшной стенки на симметричных участках: левой – с правой подвздошной, правой – с левой боковой, левое подреберье с правым, а далее собственно эпигастральной, мезогастральной и гипогастральной областей (последовательность пальпации показана на рис.4.12.

Если больной жалуется на боли в одной из областей, то пальпацию начинают с участков, более удаленных от болевой зоны, которую пальпируют в последнюю очередь.

а. |

|

б. |

|

Рис. 4.12. Последовательность проведения поверхностной пальпации живота:

а– ориентировочной, б – сравнительной.

Уздорового человека передняя брюшная стенка мягкая, податливая и безболезненная.

Болезненность брюшной стенки при поверхностной пальпации может определяться над воспаленным органом или воспалении брюшины. Повышенная чувствительность кожи (гипералгезия кожи) может появляться при заболеваниях органов брюшной полости, не сопровождающихся воспалением брюшины. Она является следствием висцеросенсорного рефлекса.

При патологических состояниях может появиться резистентность брюшной стенки и ее мышечное напряжение ("defense musculaire" – мышечная защита).

Резистентность брюшной стенки – ощущение сопротивления брюшной стенки пальпируемыми пальцами; определяется при воспалительном процессе глубоко расположенных органов брюшной полости без вовлечения в патологический процесс брюшины ( при аппендиците – в точке Мак-Бурнея и Ленца, холецистите – точке Кера, язве 12-перстной кишки – пилородуоденальной области), а также при скоплении свободной жидкости в брюшной полости (асците), метеоризме.

Мышечное напряжение (defense musculaire) определяется в случае перехода воспалительного процесса с органов брюшной полости на брюшину, особенно париетальную. Локальное мышечное напряжение определяется при местном перитоните (острый аппендицит, острый холецистит), тогда как общее мышечное напряжение свидетельствует о наличии диффузного перитонита (прободение язвы желудка, перфорация желчного пузыря).

Дифференцировать резистентность и мышечное напряжение помогают следующие признаки:

оценить состояние передней брюшной стенки – положение и состояние пупка, расхождение прямых мышц и наличие грыжевых выпячиваний, видимая пульсация и перистальтика кишечника;

оценить состояние передней брюшной стенки – положение и состояние пупка, расхождение прямых мышц и наличие грыжевых выпячиваний, видимая пульсация и перистальтика кишечника;  участие передней брюшной стенки в акте дыхания.

участие передней брюшной стенки в акте дыхания.