- •Москва «КолосС» 2004

- •Глава 1 регуляция физиологических функций

- •1.1. Понятие о гомеостазе

- •1.2. Гуморальные и нервные механизмы регуляции функций

- •1.3. Единство нервной и гуморальной регуляции

- •1.4. Основные принципы регуляции физиологических функций

- •Глава 2 физиология возбудимых тканей

- •2.1. Физиология процессов возбуждения в нервной системе

- •2.1.1. Структурные особенности нервных клеток и волокон

- •2.1.2. Электрические явления в возбудимых тканях

- •3 А Рис. 2.3. Опыты Гальвани (а) и Маттеучи (б), доказывающие наличие электрических потенциалов в нервно-мышечном препарате:

- •2.1.2.1. Ультраструктурная организация клеточной мембраны

- •2 Рис. 2.4. Схема регистрации мембранного потенциала (а) и фрагмент клеточной мембраны (б) нервной клетки:

- •2.1.2.2. Потенциал покоя

- •2.1.2.3. Роль активного транспорта ионов в формировании мембранного потенциала

- •2.1.2.4. Механизмы генерации потенциала действия

- •2.1.2.5. Ионные каналы

- •2.1.2.6. Свойства потенциала действия

- •2.1.2.7. Распространение возбуждения

- •2.1.2.8. Передача нервного возбуждения между клетками. Представление о синапсах

- •2.2. Физиологические свойства мыщц

- •2.2.1 .Структурные основы сокращения мышц. Поперечнополосатые мышцы

- •2.2.2. Теория скольжения нитей

- •2.2.3. Электромеханическое скольжение

- •2.2.4. Механика мышцы

- •2.2.5. Метаболические группы поперечнополосатых мышц. Гладкие мышцы

- •Глава 3 физиология системы крови

- •3.1. Значение и функции крови

- •3.2. Количество крови в организме

- •3.3. Состав крови

- •3.4. Физико-химические свойства крови

- •3.5. Гемостаз и свертывание крови

- •3.1. Плазменные факторы свертывания крови

- •3.6. Форменные элементы крови

- •3.7. Регуляция кроветворения

- •3.8. Группы крови

- •3.2. Распределение агглютиногенов и агглютининов в крови системы аво

- •Глава 4 физиология иммунной системы

- •4.1. Структура иммунной системы

- •4.1.1. Центральные органы иммунной системы

- •4.1.2. Периферические органы иммунной системы

- •4.1.3. Клетки иммунной системы

- •4.2. Индукция и регуляция иммунного ответа

- •4.2.1. Антигены

- •4.2.2. Активация лимфоцитов

- •4.2.3. Иммунный ответ гуморального типа

- •4.2.4. Антитела

- •4.2.5. Иммунный ответ клеточного типа

- •4.3. Факторы естественной резистентности

- •4.3.1. Естественные барьеры

- •4.3.2. Система фагоцитов

- •III стадия n стадия

- •4.3.3. Система комплемента, пропердин

- •4.3.4. Лизоцим

- •4.3.5. Интерфероны

- •4.3.6. Взаимодействие антиген—антитело

- •Глава 5 физиология пищеварения

- •5.1. Сущность процесса пищеварения

- •5.2. Физиологические основы голода и насыщения

- •5.3. Методы исследования деятельности пищеварительного тракта

- •5.4. Пищеварение в ротовой полости

- •5.5. Пищеварение в желудке

- •5.1. Функциональное значение секреторных клеток желудка

- •Желудочка по Гейденгайну (а) и и. П. Павлову (б):

- •5.6. Особенности желудочного пищеварения у некоторых видов животных

- •5.7. Пищеварение в тонком кишечнике

- •5.8. Пищеварение в толстом кишечнике

- •5.9. Всасывание

- •Ние. 5.15. Схематическое изображение функционирования сократительной системы апикальной части эпителиальных клеток тонкой кишки

- •5.2. Гормоны желудочно-кишечного тракта

- •5.11. Пищеварение у птиц

- •Глава 6 физиология кровообращения

- •6.1. Физиология сердца

- •6.2. Свойства сердечной мышцы

- •6.3. Сердечный цикл и клапанный аппарат сердца

- •6.1. Частота сокращений сердца в 1 мин

- •6.4. Физические явления, связанные с работой сердца

- •6.2. Систолический и минутный объемы крови у животных

- •6.5. Регуляция работы сердца

- •6.6. Движение крови по кровеносным сосудам

- •6.3. Величина артериального давления у животных, мм рт. Ст.

- •6.7. Регуляция движения крови по сосудам

- •6.8. Особенности кровообращения при различных состояниях организма

- •Глава 7 физиология дыхания

- •7.1. Внешнее дыхание

- •7.3. Изменение давления в грудной полости при дыхании:

- •7.1. Частота дыхательных движений в 1 мин

- •7.2. Газообмен в легких

- •7.3. Транспорт газов кровью, газообмен в тканях

- •7.4. Регуляция дыхания

- •Сосудистых

- •7.5. Особенности дыхания у птиц

- •Глава 8 физиология выделительных процессов

- •8.1. Выделительная функция почек

- •8.2. Структурная организация почек

- •8.3. Мочеобразование

- •8.1. Концентрирующая способность почки

- •8.4. Гомеостатическая функция почек

- •8.2. Факторы, влияющие на клубочковую фильтрацию

- •8.3. Факторы, регулирующие канальцевую реабсорбцию

- •8.5. Регуляция процессов образования мочи

- •8.6. Состав и свойства конечной мочи

- •8.4. Объем мочи, выделяемой за сутки

- •8.7. Механизмы выведения мочи

- •8.8. Выделительная функция кожи

- •Глава 9 физиология размножения

- •9.1. Половое созревание и половая зрелость

- •9.1. Половая и физиологическая зрелость самки

- •9.2. Физиология репродуктивной системы самцов

- •9.2. Средние количественные показатели спермы

- •9.3. Физиология репродуктивной системы самок

- •9.3. Особенности половых циклов

- •9.4. Оплодотворение

- •9.5. Беременность

- •9.6. Различные типы плацент у млекопитающих:

- •9.6. Роды

- •9.4. Продолжительность родов

- •9.7. Послеродовой период

- •9.8. Трансплантация зародышей у животных

- •9.9. Особенности размножения птиц

- •Глава 10 физиология лактации

- •10.1. Развитие молочной железы

- •10.1. Химический состав секретов молочной железы, %

- •10.2. Тип плацентации и пассивная передача иммунитета (X -о — отсутствие передачи)

- •10.4. Пассивный перенос материнских антител

- •10.3. Передача пассивного иммунитета

- •10.2. Биосинтез основных компонентов молока

- •10.3. Физико-химические показатели молока

- •10.4. Структурная организация секреторного процесса

- •10.5. Регуляция секреции молока

- •10.6. Выведение молока

- •10.7. Физиологические основы машинного доения

- •Глава 11 физиология обмена веществ и энергии

- •11.1. Терморегуляция

- •11.1. Ректальная температура у различных видов животных

- •11.2. Белковый (азотистый) обмен

- •11.2.1. Основные этапы белкового обмена

- •11.2.2. Регуляция белкового обмена

- •11.3. Углеводный обмен

- •11.3.1. Основные этапы углеводного обмена

- •11.3.2. Регуляция углеводного обмена

- •11.4. Липидный обмен

- •11.4.1. Основные этапы липидного обмена

- •11.4.2. Регуляция липидного обмена

- •11.5. Обмен воды

- •11.2. Концентрация электролитов в жидкостях организма, мэкв/л

- •11.6. Минеральный обмен

- •11.6.1. Физиологическая роль макроэлементов

- •11.6.2. Физиологическая роль микроэлементов

- •11.6.3. Регуляция минерального обмена

- •11.7. Витамины

- •11.7.1. Жирорастворимые витамины

- •11.7.2. Водорастворимые витамины

- •12.1. Механизмы взаимодействия гормона с клетками

- •12.2. Общие механизмы регуляции внутренней секреции

- •12.1. Нейрогормоны гипоталамо-гипофизарной системы

- •12.3. Гипофиз

- •12.4. Щитовидная железа

- •12.5. Надпочечники

- •12.6. Поджелудочная железа. Внутренняя секреция

- •12.7. Эндокринная функция половых желез

- •12.8. Тимус

- •12.9. Эпифиз

- •12.10. Тканевые гормоны

- •12.11. Гормоны и продуктивность животных

- •Глава 13

- •13.1. Нейроны и синапсы

- •13.2. Рефлекторная деятельность

- •13.3. Свойства нервных центров

- •13.4. Координация рефлекторных процессов

- •13.5. Частная физиология

- •13.5.1. Спинной мозг

- •Ного мозга по Рекседу. Цифрами обозначены слои нерв пых клеток

- •13.5.2. Продолговатый мозг и варолиев мост

- •13.5.3. Средний мозг

- •13.5.4. Ретикулярная формация

- •13.5.5. Мозжечок

- •13.5.6. Промежуточный мозг

- •13.5.7. Подкорковые ядра

- •13.6. Физиология вегетативной нервной системы

- •13.1. Строение и функции симпатической и парасимпатической нервных систем

- •Глава 14

- •14.1. Понятие о нервизме

- •14.2. Методы исследования функций коры больших полушарий

- •14.3. Характеристика условных рефлексов и механизм их образования

- •Слуховая

- •14.4. Торможение условных рефлексов

- •14.5. Взаимоотношения возбуждения и торможения в коре больших полушарий

- •14.6. Типы высшей нервной деятельности

- •14.7. Сон и гипноз

- •14.8. Две сигнальные системы действительности

- •14.9. Теория функциональных систем

- •Глава 15 физиология анализаторов

- •15.1. Рецепторные клетки — начальное звено анализатора

- •15.2. Двигательный анализатор

- •15.2.1. Мышечное веретено

- •15.2.2. Сухожильный рецептор гольджи

- •15.2.3. Рефлекс на растяжение мышцы

- •15.3. Кожный анализатор

- •15.3.1. Механорецепторы кожи

- •15.3.2. Терморецепторы кожи

- •15.3.3. Болевые рецепторы кожи

- •15.4. Обонятельный анализатор

- •Рецептора:

- •15.5. Вкусовой анализатор

- •15.6. Слуховой анализатор

- •Активности:

- •15.7. Анализатор положения тела в пространстве

- •15.8. Зрительный анализатор

- •15.8.1. Структура и функция сетчатки

- •15.8.2. Цветовое зрение

- •15.8.3. Переработка зрительных сигналов в сетчатке

- •15.8.4. Защитный аппарат глаза

- •15.9. Анализаторы внутренней среды opi лии 1мл

- •15.9.1. Висцеральные механорецепторы

- •15.9.2. Висцеральные терморецепторы

- •15.9.3. Висцеральные хеморецепторы

- •15.9.4. Болевые висцеральные рецепторы

- •Глава 16 этология

- •16.1. Формы поведения

- •16.2. Поведенческие реакции

- •16.3. Факторы, влияющие на поведение

- •Оглавление

- •Глава 1. Регуляция физиологических функций (т. А. Эйсымонт) 17

- •Глава 2. Физиология возбудимых тканей (к п. Алексеев) 27

- •Глава 7. Физиология дыхания (т. А. Эйсымонт) 291

- •Глава 9. Физиология размножения (и. О. Боголюбова) 351

- •Глава 10. Физиология лактации (в. Г. Скопичев) 392

- •Глава 12. Физиология эндокринной системы (в. Г. Скопичев) 483

- •Глава 13. Физиология центральной нервной системы (а. И. Енукашвили) 544

- •Глава 15. Физиология анализаторов (н.П.Алексеев) 628

- •Глава 16. Этология (т.А. Эйсымонт).., 697

- •214000, Г. Смоленск, проспект им. Ю. Гагарина, 2.

«Холостой

вдох* (рвота,

отрыгивание)

297

7.3. Изменение давления в грудной полости при дыхании:

Легкие заполнены воздухом и при вдохе, и при выдохе. Вскрыв грудную клетку у животного, не повредив плевру, через тонкую, прозрачную плевральную оболочку хорошо видно, что легкие вплотную прилегают к реберной клетке и при вдохе, и при выдохе. Если же вскрыть париетальный листок плевры, то легкие сжимаются вследствие эластичности примерно на 2/3 своего объема и не расправляются при вдохе. Это явление названо пневмотораксом — попадание воздуха в грудную полость. Давление на наружную и внутреннюю поверхность альвеол оказывается одинаковым, равным атмосферному, и альвеолы уже не могут растягиваться и заполняться воздухом во время вдоха. При операциях на вскрытой грудной клетке пациент не может самостоятельно дышать и его переводят на искусственное дыхание. После операции герметичность грудной полости восстанавливают, большую часть находящегося в ней воздуха отсасывают, а оставшийся постепенно всасывается плеврой в кровь и удаляется с выдыхаемым воздухом.

Пневмоторакс может быть не только наружным — при вскрытии грудной клетки или проникающем ранении, но и внутренним — при разрыве альвеолярных стенок и перегородок вблизи висцерального листка плевры. Иногда у животных встречаются врожденные или приобретенные «буллы» — пузыри, образовавшиеся из нескольких десятков или сотен слившихся альвеол. Стенки таких пузырьков истончаются и при сильном вдохе могут разорваться. В этом случае воздух при каждом вдохе через воздухоносные пути поступает в плевральную полость.

Механизм вдоха. Вдох (лат. inspiracio — инспирация) начинается с сокращения вдыхательных, или инспираторных, мышц, в результате чего объем грудной полости увеличивается в трех направлениях—спереди назад, сверху вниз и в стороны. Увеличение объема грудной полости ведет к снижению в ней давления, засасыванию воздуха из внешней среды и растяжению альвеол.

296

Увеличение объема грудной полости спереди назад у животных достигается за счет сокращения диафрагмы. При этом сухожиль ный центр остается на том же мес те, что и при выдохе, а сокращаю щиеся мышечные участки диа фрагмы делают ее конусовидной, она сдавливает и немного оттесня ет назад органы брюшной полости (рис. 7.2). У старых животных су- Рис. 7.2. Положение диафрагмы в фазу ХОЖИЛЬНЫЙ центр диафрагмы час- выдоха (/) и вдоха (2) то срастается с перикардом.

В поперечном направлении — в стороны — грудная полость увеличивается за счет сокращения наружных межреберных и межхрящевых мышц. В результате ребра приподнимаются, а грудная кость немного опускается (у человека она выдается вперед). Вследствие изменения положения грудной кости объем грудной клетки увеличивается сверху вниз.

Диафрагма, наружные межреберные и межхрящевые мышцы обеспечивают спокойное неглубокое дыхание в состоянии физиологического покоя. При усиленном дыхании участвуют вспомогательные инспираторные мышцы — подниматели ребер, дорсальный зубчатый вдыхатель и др. При их сокращении вместимость грудной полости увеличивается в большей степени, это повышает объем вдыхаемого воздуха и улучшает газообмен в легких.

Механизм выдоха (лат. expiratio — выдыхание). Для спокойного выдоха достаточно расслабления инспираторных мышц. Тогда диафрагма, ребра, грудная кость, органы брюшной полости возвращаются в исходное положение, объем грудной полости уменьшается и воздух вследствие эластичности легких частично из них вытесняется. В форсированном выдохе участвуют дополнительные экспираторные мышцы-выдыхатели: внутренние межреберные, дорсальный зубчатый выдыхатель, прямые и поперечные грудные, мышцы живота. При их сокращении еще больше уменьшается размер грудной полости.

+ о

10

20

30

40 50 60

Рис.

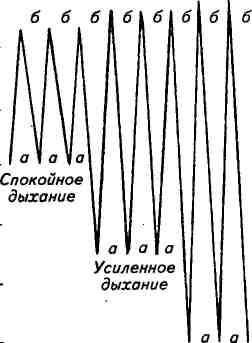

Давление в плевральной полости при вдохе и выдохе изменяется следующим образом (рис. 7.3). При спокойном дыхании на высоте вдоха давление в плевральной полости на 30 мм рт. ст. ниже атмосферного, при усиленном вдохе — на 60. Очень сильно снижается давление во время зевоты, перед кашлем, чиханием. Перед рвотой и отрыгиванием корма наблюдается «холостой вдох» — вдох при закрытой гортани, когда воздух в легкие не попадает, и тогда давление в плевральной полости оказывается еще более отрицательным — до 64...70 мм рт. ст.

а — вдох; б— выдох

При спокойном выдохе давление в плевральной полости повышается по сравнению с фазой вдоха, но остается ниже атмосферного на 5...8 мм рт. ст. При усиленном, глубоком, полном вы-

Рис. 7.4. Прибор для регистрации дыхательных движений:

жаркую погоду дыхание учащается иногда в 4—5 раз. Во время сна дыхание замедляется и может быть менее ритмичным. У некоторых животных (например, у енотовидных собак) при испуге дыхание становится незаметным — оно резко урежается и ослабляется, вплоть до остановки. Изменяется паттерн дыхания во время еды, принюхивания, подачи голоса.

Под частотой дыхания понимают количество дыхательных циклов (вдох-выдох) в 1 мин. Частота дыхания зависит от вида животных, возраста и является важным клиническим показателем состояния дыхательной системы (табл. 7.1).