- •Москва «КолосС» 2004

- •Глава 1 регуляция физиологических функций

- •1.1. Понятие о гомеостазе

- •1.2. Гуморальные и нервные механизмы регуляции функций

- •1.3. Единство нервной и гуморальной регуляции

- •1.4. Основные принципы регуляции физиологических функций

- •Глава 2 физиология возбудимых тканей

- •2.1. Физиология процессов возбуждения в нервной системе

- •2.1.1. Структурные особенности нервных клеток и волокон

- •2.1.2. Электрические явления в возбудимых тканях

- •3 А Рис. 2.3. Опыты Гальвани (а) и Маттеучи (б), доказывающие наличие электрических потенциалов в нервно-мышечном препарате:

- •2.1.2.1. Ультраструктурная организация клеточной мембраны

- •2 Рис. 2.4. Схема регистрации мембранного потенциала (а) и фрагмент клеточной мембраны (б) нервной клетки:

- •2.1.2.2. Потенциал покоя

- •2.1.2.3. Роль активного транспорта ионов в формировании мембранного потенциала

- •2.1.2.4. Механизмы генерации потенциала действия

- •2.1.2.5. Ионные каналы

- •2.1.2.6. Свойства потенциала действия

- •2.1.2.7. Распространение возбуждения

- •2.1.2.8. Передача нервного возбуждения между клетками. Представление о синапсах

- •2.2. Физиологические свойства мыщц

- •2.2.1 .Структурные основы сокращения мышц. Поперечнополосатые мышцы

- •2.2.2. Теория скольжения нитей

- •2.2.3. Электромеханическое скольжение

- •2.2.4. Механика мышцы

- •2.2.5. Метаболические группы поперечнополосатых мышц. Гладкие мышцы

- •Глава 3 физиология системы крови

- •3.1. Значение и функции крови

- •3.2. Количество крови в организме

- •3.3. Состав крови

- •3.4. Физико-химические свойства крови

- •3.5. Гемостаз и свертывание крови

- •3.1. Плазменные факторы свертывания крови

- •3.6. Форменные элементы крови

- •3.7. Регуляция кроветворения

- •3.8. Группы крови

- •3.2. Распределение агглютиногенов и агглютининов в крови системы аво

- •Глава 4 физиология иммунной системы

- •4.1. Структура иммунной системы

- •4.1.1. Центральные органы иммунной системы

- •4.1.2. Периферические органы иммунной системы

- •4.1.3. Клетки иммунной системы

- •4.2. Индукция и регуляция иммунного ответа

- •4.2.1. Антигены

- •4.2.2. Активация лимфоцитов

- •4.2.3. Иммунный ответ гуморального типа

- •4.2.4. Антитела

- •4.2.5. Иммунный ответ клеточного типа

- •4.3. Факторы естественной резистентности

- •4.3.1. Естественные барьеры

- •4.3.2. Система фагоцитов

- •III стадия n стадия

- •4.3.3. Система комплемента, пропердин

- •4.3.4. Лизоцим

- •4.3.5. Интерфероны

- •4.3.6. Взаимодействие антиген—антитело

- •Глава 5 физиология пищеварения

- •5.1. Сущность процесса пищеварения

- •5.2. Физиологические основы голода и насыщения

- •5.3. Методы исследования деятельности пищеварительного тракта

- •5.4. Пищеварение в ротовой полости

- •5.5. Пищеварение в желудке

- •5.1. Функциональное значение секреторных клеток желудка

- •Желудочка по Гейденгайну (а) и и. П. Павлову (б):

- •5.6. Особенности желудочного пищеварения у некоторых видов животных

- •5.7. Пищеварение в тонком кишечнике

- •5.8. Пищеварение в толстом кишечнике

- •5.9. Всасывание

- •Ние. 5.15. Схематическое изображение функционирования сократительной системы апикальной части эпителиальных клеток тонкой кишки

- •5.2. Гормоны желудочно-кишечного тракта

- •5.11. Пищеварение у птиц

- •Глава 6 физиология кровообращения

- •6.1. Физиология сердца

- •6.2. Свойства сердечной мышцы

- •6.3. Сердечный цикл и клапанный аппарат сердца

- •6.1. Частота сокращений сердца в 1 мин

- •6.4. Физические явления, связанные с работой сердца

- •6.2. Систолический и минутный объемы крови у животных

- •6.5. Регуляция работы сердца

- •6.6. Движение крови по кровеносным сосудам

- •6.3. Величина артериального давления у животных, мм рт. Ст.

- •6.7. Регуляция движения крови по сосудам

- •6.8. Особенности кровообращения при различных состояниях организма

- •Глава 7 физиология дыхания

- •7.1. Внешнее дыхание

- •7.3. Изменение давления в грудной полости при дыхании:

- •7.1. Частота дыхательных движений в 1 мин

- •7.2. Газообмен в легких

- •7.3. Транспорт газов кровью, газообмен в тканях

- •7.4. Регуляция дыхания

- •Сосудистых

- •7.5. Особенности дыхания у птиц

- •Глава 8 физиология выделительных процессов

- •8.1. Выделительная функция почек

- •8.2. Структурная организация почек

- •8.3. Мочеобразование

- •8.1. Концентрирующая способность почки

- •8.4. Гомеостатическая функция почек

- •8.2. Факторы, влияющие на клубочковую фильтрацию

- •8.3. Факторы, регулирующие канальцевую реабсорбцию

- •8.5. Регуляция процессов образования мочи

- •8.6. Состав и свойства конечной мочи

- •8.4. Объем мочи, выделяемой за сутки

- •8.7. Механизмы выведения мочи

- •8.8. Выделительная функция кожи

- •Глава 9 физиология размножения

- •9.1. Половое созревание и половая зрелость

- •9.1. Половая и физиологическая зрелость самки

- •9.2. Физиология репродуктивной системы самцов

- •9.2. Средние количественные показатели спермы

- •9.3. Физиология репродуктивной системы самок

- •9.3. Особенности половых циклов

- •9.4. Оплодотворение

- •9.5. Беременность

- •9.6. Различные типы плацент у млекопитающих:

- •9.6. Роды

- •9.4. Продолжительность родов

- •9.7. Послеродовой период

- •9.8. Трансплантация зародышей у животных

- •9.9. Особенности размножения птиц

- •Глава 10 физиология лактации

- •10.1. Развитие молочной железы

- •10.1. Химический состав секретов молочной железы, %

- •10.2. Тип плацентации и пассивная передача иммунитета (X -о — отсутствие передачи)

- •10.4. Пассивный перенос материнских антител

- •10.3. Передача пассивного иммунитета

- •10.2. Биосинтез основных компонентов молока

- •10.3. Физико-химические показатели молока

- •10.4. Структурная организация секреторного процесса

- •10.5. Регуляция секреции молока

- •10.6. Выведение молока

- •10.7. Физиологические основы машинного доения

- •Глава 11 физиология обмена веществ и энергии

- •11.1. Терморегуляция

- •11.1. Ректальная температура у различных видов животных

- •11.2. Белковый (азотистый) обмен

- •11.2.1. Основные этапы белкового обмена

- •11.2.2. Регуляция белкового обмена

- •11.3. Углеводный обмен

- •11.3.1. Основные этапы углеводного обмена

- •11.3.2. Регуляция углеводного обмена

- •11.4. Липидный обмен

- •11.4.1. Основные этапы липидного обмена

- •11.4.2. Регуляция липидного обмена

- •11.5. Обмен воды

- •11.2. Концентрация электролитов в жидкостях организма, мэкв/л

- •11.6. Минеральный обмен

- •11.6.1. Физиологическая роль макроэлементов

- •11.6.2. Физиологическая роль микроэлементов

- •11.6.3. Регуляция минерального обмена

- •11.7. Витамины

- •11.7.1. Жирорастворимые витамины

- •11.7.2. Водорастворимые витамины

- •12.1. Механизмы взаимодействия гормона с клетками

- •12.2. Общие механизмы регуляции внутренней секреции

- •12.1. Нейрогормоны гипоталамо-гипофизарной системы

- •12.3. Гипофиз

- •12.4. Щитовидная железа

- •12.5. Надпочечники

- •12.6. Поджелудочная железа. Внутренняя секреция

- •12.7. Эндокринная функция половых желез

- •12.8. Тимус

- •12.9. Эпифиз

- •12.10. Тканевые гормоны

- •12.11. Гормоны и продуктивность животных

- •Глава 13

- •13.1. Нейроны и синапсы

- •13.2. Рефлекторная деятельность

- •13.3. Свойства нервных центров

- •13.4. Координация рефлекторных процессов

- •13.5. Частная физиология

- •13.5.1. Спинной мозг

- •Ного мозга по Рекседу. Цифрами обозначены слои нерв пых клеток

- •13.5.2. Продолговатый мозг и варолиев мост

- •13.5.3. Средний мозг

- •13.5.4. Ретикулярная формация

- •13.5.5. Мозжечок

- •13.5.6. Промежуточный мозг

- •13.5.7. Подкорковые ядра

- •13.6. Физиология вегетативной нервной системы

- •13.1. Строение и функции симпатической и парасимпатической нервных систем

- •Глава 14

- •14.1. Понятие о нервизме

- •14.2. Методы исследования функций коры больших полушарий

- •14.3. Характеристика условных рефлексов и механизм их образования

- •Слуховая

- •14.4. Торможение условных рефлексов

- •14.5. Взаимоотношения возбуждения и торможения в коре больших полушарий

- •14.6. Типы высшей нервной деятельности

- •14.7. Сон и гипноз

- •14.8. Две сигнальные системы действительности

- •14.9. Теория функциональных систем

- •Глава 15 физиология анализаторов

- •15.1. Рецепторные клетки — начальное звено анализатора

- •15.2. Двигательный анализатор

- •15.2.1. Мышечное веретено

- •15.2.2. Сухожильный рецептор гольджи

- •15.2.3. Рефлекс на растяжение мышцы

- •15.3. Кожный анализатор

- •15.3.1. Механорецепторы кожи

- •15.3.2. Терморецепторы кожи

- •15.3.3. Болевые рецепторы кожи

- •15.4. Обонятельный анализатор

- •Рецептора:

- •15.5. Вкусовой анализатор

- •15.6. Слуховой анализатор

- •Активности:

- •15.7. Анализатор положения тела в пространстве

- •15.8. Зрительный анализатор

- •15.8.1. Структура и функция сетчатки

- •15.8.2. Цветовое зрение

- •15.8.3. Переработка зрительных сигналов в сетчатке

- •15.8.4. Защитный аппарат глаза

- •15.9. Анализаторы внутренней среды opi лии 1мл

- •15.9.1. Висцеральные механорецепторы

- •15.9.2. Висцеральные терморецепторы

- •15.9.3. Висцеральные хеморецепторы

- •15.9.4. Болевые висцеральные рецепторы

- •Глава 16 этология

- •16.1. Формы поведения

- •16.2. Поведенческие реакции

- •16.3. Факторы, влияющие на поведение

- •Оглавление

- •Глава 1. Регуляция физиологических функций (т. А. Эйсымонт) 17

- •Глава 2. Физиология возбудимых тканей (к п. Алексеев) 27

- •Глава 7. Физиология дыхания (т. А. Эйсымонт) 291

- •Глава 9. Физиология размножения (и. О. Боголюбова) 351

- •Глава 10. Физиология лактации (в. Г. Скопичев) 392

- •Глава 12. Физиология эндокринной системы (в. Г. Скопичев) 483

- •Глава 13. Физиология центральной нервной системы (а. И. Енукашвили) 544

- •Глава 15. Физиология анализаторов (н.П.Алексеев) 628

- •Глава 16. Этология (т.А. Эйсымонт).., 697

- •214000, Г. Смоленск, проспект им. Ю. Гагарина, 2.

5.6. Особенности желудочного пищеварения у некоторых видов животных

Желудочное пищеварение у лошади. Желудок у лошадей однокамерный (рис. 5.5). В зависимости от размеров лошади его емкость колеблется от 6 до 15 л. В желудке различают кардиальную, фундальную и пилорическую части. Кардиальная часть имеет расширенный слепой мешок, и в ней отсутствуют железы. В слизистой оболочке фундальной и пилорической частей расположены кардиальные, фундальные и пилорические железы. В желудке рН содержимого колеблется от 1,1 до 6,8, а концентрация соляной кислоты — от 0,05 до 0,29 %. В слепом мешке благодаря поступлению слюны сохраняется слабощелочная реакция, что способствует жизнедеятельности микрофлоры. Уже в слепом мешке начинается переваривание клетчатки и крахмала, но в меньшей степени, чем в преджелудках жвачных. В процессе пищеварения также принимают участие ферменты самого корма. Растительные диастазы в слабощелочной среде расщепляют крахмал до дисахаридов и глюкозы, чему способствует характерное для желудка лошади послойное распределение корма. Желудочный сок постепенно пропитывает и разжижает пищевой ком, поэтому внутри его в течение некоторого времени поддерживается слабощелочная среда. Слюна также способствует поддержанию щелочной реакции содержимого желудка в его кардиальной и центральной частях.

В пищевой массе, уже пропитанной желудочным соком, начинают действовать его ферменты — пепсины и липаза. Таким образом, в желудке лошади происходит одновременное переваривание

Рис. 5.5. Желудок лошади:

/ — кардиальный сфинктер; 2— пищеводная часть; 3 — граница между пищеводной и фундальной частью; •/—область дна; 5— пилори-ческая часть; 6— пилорический сфинктер; 7— двенадцатиперстная кишка

углеводов, белков и жиров. Переваривание в желудке и эвакуация пищевого кома в двенадцатиперстную кишку — медленно протекающие процессы.

Секреция желудочного сока у лошади происходит непрерывно, а каждый прием корма усиливает ее. Даже пустой желудок выделяет за сутки в среднем до 30 л сока. Эта особенность позволила использовать лошадей в качестве продуцентов желудочного сока. В связи с непрерывным характером желудочной секреции фазы секреторной деятельности желудка у лошади выражены слабо.

Моторная функция желудка характеризуется периодичностью и волнообразностью. При снижении кислотности деятельность ее усиливается. По мере переваривания и эвакуации пищи кислотность желудочного сока снижается, а моторная деятельность возрастает.

Желудочное пищеварение у свиней. По морфофункциональ-ным особенностям пищеварительных органов свиньи занимают промежуточное положение между травоядными животными с многокамерным желудком и плотоядными, у которых желудок однокамерный.

В однокамерном желудке свиньи (рис. 5.6) в отличие от желудка плотоядных животных кардиальная часть занимает около половины общей площади. В области впадения пищевода кардиальная часть желудка образует выпячивание — слепой мешок. По строению слизистую оболочку в желудке подразделяют на следующие зоны: пищеводную, кардиальную, дивертикул слепого мешка, зону дна желудка и пилорическую. В пищеводной зоне отсутствуют железы. В слизистой оболочке слепого мешка и кардиальной зоны расположены железы, вырабатывающие слизистый секрет, не содержащий пепсина и соляной кислоты. Железы фундальной и пилорической зон соответствуют таковым у плотоядных животных. Желудочный сок свиней содержит ферменты пепсин и химозин, наличие липазы точно не установлено.

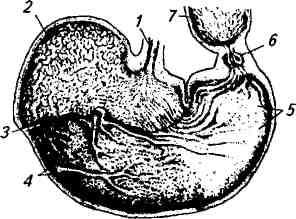

Рис. 5.6. Желудок свиньи: 2

I — пилорический сфинктер; 2 — пилорическая

часть; 3 — дно желудка; 4 — пищеводная часть;

5— слепой мешок; 6— кардиальная часть

Желудочная секреция у свиней происходит непрерывно. В связи с актом приема пищи желудочная секреция резко усиливается. Реф-

206

207

лекторная

фаза желудочной секреции наступает

через 5—10 мин от начала

кормления и продолжается около двух

часов.

лекторная

фаза желудочной секреции наступает

через 5—10 мин от начала

кормления и продолжается около двух

часов.

Особенностью желудочного пищеварения у свиней является слабое перемешивание пищевых масс при поедании кормов плотной консистенции и послойное распределение корма по мере его поедания. В желудке свиньи, так же как и лошади, одновременно идут амилолитические и протеолитические процессы. В кардиальной зоне желудка и слепом мешке создаются благоприятные условия для переваривания углеводов с помощью ферментов слюны и растительных кормов. В фундальной и пилорической частях под действием пепсина и соляной кислоты идет гидролиз белков до пептонов. В желудке свиньи происходит и молочнокислое брожение, но его интенсивность относительно невелика.

У новорожденных поросят желудочный сок не содержит свободной соляной кислоты. Кислая реакция в желудке обусловлена в этот период присутствием молочной кислоты, которая образуется при расщеплении гликогена, находящегося в клетках желудочных желез. Соляная кислота появляется в желудочном соке ко второй-третьей декаде.

Желудочное пищеварение у жвачных. Жвачные животные составляют достаточно крупную группу животных (крупный и мелкий рогатый скот, северные олени, верблюды и т. д.). Основными признаками, объединяющими животных этой группы, является наличие многокамерного желудка и жвачного процесса.

Желудок жвачных состоит из четырех отделов: рубец, сетка, книжка, сычуг (рис. 5.7). Из них только сычуг — истинный желудок, имеющий секреторные железы, продуцирующие желудочный сок. Рубец, сетка, книжка относятся к преджелудкам; пищеварение в них происходит за счет симбионтной микрофлоры рубца. В рубце переваривается значительная часть углеводов, липидов и белков корма.

В преджелудках происходит механическая,

химическая, биологическая

обработка корма, расщепление и синтез

питательных веществ. Пищевая

масса, поступающая в сычуг, по своему

составу существенно отличается

от съеденного корма.

преджелудках происходит механическая,

химическая, биологическая

обработка корма, расщепление и синтез

питательных веществ. Пищевая

масса, поступающая в сычуг, по своему

составу существенно отличается

от съеденного корма.

Рис. 5.7. Желудок жвачных:

1—рубец; 2— конечный участок пищевода; 3— пищеводный желоб; 4— сетка; 5— книжка; 6— сычуг

Пищеварительные функции рубца. Из пищевода смоченный слюной пищевой ком попадает в рубец. Емкость рубца у овец составляет 4...10 л, у крупного рогатого скота— 100...300 л. Рубец представляет собой большую бродильную камеру. Съеденный корм в рубце измельчается — этому способствует периодически повторяющаяся жвачка и только тогда переходит в последующие отделы пищеварительного тракта. В рубце переваривается до 50 % сухого вещества рациона. Характерной особенностью рубца является наличие богатой симбионтной микрофлоры, представленной более 100 видами бактерий и одноклеточных простейших (например, инфузории). Все симбионтные бактерии — анаэробы. Наиболее распространенные в рубце микроорганизмы — малые палочки и кокки (стрептококки, молочнокислые бактерии, целлюлолити-ческие бактерии). Нормальная жизнедеятельность рубцовой микрофлоры обусловлена постоянством среды их обитания в полости рубца за счет следующих факторов:

частое поглощение корма и задержка его в рубце до 7...8 сут обеспечивает регулярное поступление субстратов для микроорганизмов;

растворимые продукты жизнедеятельности микроорганизмов легко всасываются в кровь или переводятся в другие отделы желудка, не накапливаясь в рубце;

температура в рубце поддерживается в пределах 38...42 "С, причем ночью она выше, чем днем;

слюна жвачных богата бикарбонатом; за счет нее в основном поддерживается объем жидкости, постоянство рН и ионного состава. За сутки в рубец поступает около 300 г NaHC03. В ней содержится также значительное количество мочевины и аскорбиновой кислоты, имеющих важную роль для жизнедеятельности симбионтной микрофлоры.

В процессе переваривания корма в рубце образуются газы в результате биохимической активности микроорганизмов. За сутки может образовываться до 1000 л газов в зависимости от вида корма: диоксид углерода (до 60...70 %), метан (40...50 %), азот, ацетон, летучие жирные кислоты (ЛЖК) и небольшое количество водорода, сероводорода и кислорода. Избыток газов из рубца в основном удаляется при отрыжке. Наибольшее газообразование происходит при поедании зеленых сочных кормов, особенно бобовых.

Переваривание углеводов. Переваривание клетчатки в рубце происходит за счет целлюлолитической активности симбионтных микроорганизмов. Клетчатка (или целлюлоза) — основная составляющая кормов, входящих в рацион жвачных животных. В растительных кормах ее содержится до 40...50 %. Инфузории и другие простейшие, разрыхляя клетчатку, подготавливают ее для воздействия ферментов. Гидролиз целлюлозы осуществляется с помощью нескольких бактериальных ферментов, ответ-

208

14 — 3389

209

ственных за разные этапы расщепления ее макромолекул. Промежуточным продуктом расщепления клетчатки является дисахарид целлобиоза, который, в свою очередь, расщепляется до глюкозы. При этом фермент, отвечающий за начальный этап гидролиза, более лабилен и менее требователен к условиям среды, чем ферменты, катализирующие гидролиз уже частично расщепленного субстрата. Степень гидролиза клетчатки у жвачных снижается, если в корме увеличивается доля легкосбраживаемых углеводов (например, крахмала).

Крахмал в рубце может расщепляться до ди- и моносахаридов. В расщеплении крахмала принимают участие инфузории и бактерии. В рубце содержатся амилазы как растительного, так и микробного происхождения. Кроме того, некоторые простейшие (инфузории) способны захватывать и переваривать зерна крахмала, при этом большая часть субстрата накапливается в виде гликогена или амилопектина и затем сбраживается в течение длительного времени с почти постоянной скоростью. Это предупреждает внезапные вспышки брожения при поступлении в рубец свежего корма.

Простые сахара, поступившие с кормом или образовавшиеся в результате гидролиза макромолекул, активно используются как простейшими, так и бактериями рубца и сбраживаются до летучих жирных кислот. Брожению подвергаются и безазотистые остатки аминокислот. При сбраживании Сахаров образуются жирные кислоты — молочная, уксусная, пропионовая, масляная и жидкие нелетучие. В рубце чаще преобладает уксусная кислота, в небольших количествах встречаются изомеры масляной и валериановой кислот.

Таким образом, образующиеся в результате гидролиза сахара (в том числе глюкоза) не успевают всасываться в кровь до превращения в ЛЖК. Поэтому концентрация глюкозы в крови у жвачных намного ниже, чем у моногастричных животных. Однако поступившие в кровь Рубцовых вен ЛЖК замещают функции глюкозы: выступают в качестве источника энергии и участвуют в синтезе сложных углеводов и липидов. В частности, большое значение ЛЖК имеют в синтезе молочного жира. Введение в рационы лактирую-щих коров солей уксусной кислоты (например, ацетата натрия) значительно увеличивает удои и повышает жирность молока.

Таким образом, по сравнению с другими видами животных у жвачных значительно изменен углеводный обмен.

Переваривание белка. Белки, поступившие в рубец с кормом и слюной, расщепляются под действием протеолитичес-ких ферментов микроорганизмов до пептидов, аминокислот, а затем до аммиака. Пептиды, аминокислоты и аммиак используются бактериями для синтеза бактериального белка, имеющего для жвачных определенную питательную ценность. В процессе синтеза основная часть белка корма (40...80%) превращается в белок

микроорганизмов, а остальной белок в неизмененном виде поступает в сычуг и кишечник. В сутки у коров образуется до 100 г микробного белка, причем этот белок содержит, в отличие от белка растительного происхождения, все незаменимые аминокислоты, т. е. является биологически полноценным.

Микроорганизмы рубца могут использовать не только белок, но и небелковые азотистые вещества корма. Поэтому оказалось возможным часть белка в рационе жвачных животных заменить синтетической мочевиной (карбамидом). В рубце карбамид расщепляется ферментом уреазой, выделяемой микроорганизмами, до аммиака и диоксида углерода. В рацион, содержащий карбамид в качестве заменителя белка, должны входить корма, богатые легко-переваримыми углеводами, для нормальной жизнедеятельности организмов, использующих карбамид и аммиак. В противном случае карбамид не усваивается в рубце и всасывается в кровь в неизмененном виде, вызывая сильную интоксикацию.

Моторика преджелудков. Сокращения отдельных частей пред-желудков скоординированы между собой.

В норме рубец сокращается 2...5 раз в 2 мин. При этом происходит последовательное сокращение его отделов — преддверия рубца, дорсального мешка, вентрального мешка, каудодорсально-го слепого выступа, каудовентрального слепого выступа, а затем снова дорсального и вентрального мешков.

Сокращение дорсального мешка сопровождается отрыгивани-ем газов. При сокращении вентрального мешка плотное рубцовое содержимое отжимается в сторону левой голодной ямки, а разжиженная масса выжимается в сторону преддверия рубца. При этом поперечная складка опускается вниз и полужидкая масса заполняет преддверие рубца и сетку. Плотная масса рубцового содержимого, таким образом, благодаря моторике рубца медленно вращается против часовой стрелки. Происходящее при этом размельчение и перемешивание кормовой массы способствует созданию оптимальных условий для жизнедеятельности микрофлоры. Прекращение моторики рубца приводит к гибели симбиотической микрофлоры, развитию гнилостных процессов в рубце и сильной интоксикации организма.

Сетка сокращается каждые 30...60 с. Различают две фазы: вначале сетка уменьшается в размерах наполовину, затем слегка расслабляется, после чего сокращается уже полностью. Во время отрыгивания жвачки происходит дополнительное третье сокращение. При сокращении сетки грубые крупные частицы содержимого выталкиваются обратно в рубец, а измельченная и полужидкая пищевая масса поступает в книжку, а затем в сычуг. Переходу пищевой массы из книжки в сычуг способствует то, что во время сокращения сетки сычуг расширяется, в нем создается отрицательное давление и в результате этого жидкая масса засасывается из книжки.

210

14*

211

Книжка

сокращается в поперечном и продольном

направлениях,

благодаря этому происходит дополнительное

мацериро-вание

задержанных грубых частиц корма. Между

листочками книжки

более грубые частицы корма подвергаются

дальнейшему перевариванию. Нежные,

тонкие разветвленные листочки книжки

обладают

отличной всасывающей способностью. В

книжке интенсивно

всасывается вода, растворенные в ней

органические вещества

и минеральные соли, а уплотненное

содержимое переходит в

сычуг, где снова разбавляется, но уже

желудочным соком, содержащим

соляную кислоту. Таким образом происходит

смена реакции

жидкой фазы содержимого преджелудков.

Книжка

сокращается в поперечном и продольном

направлениях,

благодаря этому происходит дополнительное

мацериро-вание

задержанных грубых частиц корма. Между

листочками книжки

более грубые частицы корма подвергаются

дальнейшему перевариванию. Нежные,

тонкие разветвленные листочки книжки

обладают

отличной всасывающей способностью. В

книжке интенсивно

всасывается вода, растворенные в ней

органические вещества

и минеральные соли, а уплотненное

содержимое переходит в

сычуг, где снова разбавляется, но уже

желудочным соком, содержащим

соляную кислоту. Таким образом происходит

смена реакции

жидкой фазы содержимого преджелудков.

Сокращение преджелудков регулирует находящийся в продолговатом мозге нервный центр. Парасимпатические нервы усиливают, а симпатические — тормозят сокращения преджелудков. На сокращения преджелудков влияет также кора больших полушарий. Раздражение рецепторов ротовой полости при пережевывании корма учащает и усиливает сокращения преджелудков. Раздражение рецепторов двенадцатиперстной кишки тормозит сокращение преджелудков. Отделы преджелудков рефлекторно влияют на моторику друг друга. Например, переполнение сычуга тормозит сокращения книжки, а переполнение книжки тормозит сокращения рубца и сетки. Моторика преджелудков сохраняется и при нарушении их связи с центральной нервной системой за счет интрамуральных нервных сплетений, однако при этом различные отделы сокращаются несогласованно.

Жвачный процесс. Характерной особенностью пищеварительных функций у жвачных животных является наличие процесса жвачки — отрыгивание части плотного содержимого рубца и его повторное пережевывание. Жвачный период начинается спустя некоторое время после еды в зависимости от характера корма и внешних условий: у крупного рогатого скота через 30...70 мин, у овец через 20...45 мин. За это время корм в рубце набухает и частично размягчается, что облегчает его пережевывание. Грубый корм задерживает появление жвачного периода. Быстрее начинается жвачный период при полном покое у лежащего животного. В ночное время жвачные периоды возникают чаще, чем днем. В сутки бывает 6...8 жвачных периодов, каждый из которых длится по 40...50 мин. В течение суток коровы пережевывают до 100 кг содержимого рубца.

В начале отрыгивания возникает дополнительное сокращение сетки и пищеварительного желоба, в результате чего жидкое содержимое сетки поднимается к кардиальному отверстию пищевода. Одновременно происходит остановка дыхания в фазе выдоха, а затем следует попытка вдоха при закрытой гортани. При этом сокращаются мышцы-инспираторы и диафрагма, но воздух в легкие не попадает. В связи с этим давление в грудной полости резко падает до 46...75 мм рт. ст., что приводит к засасыванию разжижен-

ной массы в пищевод. Затем дыхание восстанавливается и антиперистальтические сокращения пищевода способствуют продвижению пищевого кома по пищеводу в ротовую полость. После попадания отрыгиваемой массы в ротовую полость животное мелкими порциями заглатывает жидкую часть, а плотную, оставшуюся в ротовой полости, тщательно пережевывает.

Таким образом, жвачный процесс — это проявление сложного висцеромоторного рефлекса. Возбуждение от тактильных рецепторов преджелудков по центростремительным нервным волокнам в составе вагосимпатических нервов достигает центра жвачки в продолговатом мозге. Отсюда импульсы передаются на центр дыхания и ядра блуждающих нервов, затем по центробежным волокнам в составе блуждающих нервов к мышцам сетки, пищеводного желоба, пищевода, гортани и дыхательным мышцам.

Стимулирует отрыгивание содержимого преджелудков раздражение рецепторов преджелудка, особенно сетки и пищеводного желоба, грубыми частями корма. Пережеванная масса заполняет книжку и переходит в сычуг. Раздражение рецепторов этих отделов тормозит жвачный процесс.

Пищеварение в сычуге. Слизистая оболочка сычуга содержит железы, вырабатывающие сычужный сок. Сычужные железы секрети-руют непрерывно. За сутки образуется довольно большое количество сычужного сока: у коров — 40...80 л, у телок и бычков — 30...40, у взрослых овец —4... 11 л. При каждом кормлении животного происходит усиление секреции. У овец рН сока колеблется от 0,97 до 2,2, у коров — от 1,5 до 2,5. Как и у животных с однокамерным желудком, наиболее важные составляющие сычужного сока — это ферменты (пепсин, химозин, липаза) и соляная кислота.

Одна из существенных особенностей сычужного пищеварения — непрерывная секреция желудочного сока в связи с постоянным поступлением в сычуг предварительно подготовленной однородной массы. Такое состояние сычужных желез поддерживается постоянным раздражением механо- и хеморецепторов самого сычуга и интерорецептивным влиянием преджелудков.

Гуморальная фаза сычужной секреции осуществляется при участии гормонов и метаболитов пищеварительного тракта (гастрин, энтерогастрин, гистамин и др.). В регуляции секреторной деятельности сычуга принимают участие гормоны щитовидной железы, надпочечников, поджелудочной железы, половых желез и др.

В зависимости от вида кормов выделяется разное количество сычужного сока. Наибольшее его количество с высокой кислотностью и переваривающей способностью образуется при скармливании травы и сена бобовых трав, зерновых кормов и жмыха.

Сокращения сычуга, подобно однокамерному желудку, проявляются в форме перистальтических и слабых тонических движений. Периоды сокращений сменяются периодами покоя. Порция содержимого проходит через сычуг за 30...60 мин.

212

213

Особенности

желудочного пищеварения у молодняка

жвачных.

Особенности

желудочного пищеварения у молодняка

жвачных.

Пищеварительные процессы в желудочно-кишечном тракте новорожденных (телят, ягнят и др.) значительно отличаются от аналогичных процессов у взрослых животных.

У новорожденных жвачных преджелудки недостаточно развиты в морфологическом и функциональном отношении (объем рубца, сетки и книжки соответствует половине сычуга). Интенсивный рост преджелудков происходит в первые месяцы жизни и стимулируется поеданием твердого корма. В годовалом возрасте рубец уже составляет около 80 % объема сложного желудка. У новорожденных телят, питающихся молоком, рубец недостаточно заселен бактериями и не принимает участия в процессе гидролиза и сбраживания питательных субстратов. В связи с этим содержание глюкозы и летучих жирных кислот в крови молодняка жвачных, питающихся молоком, аналогично таковому у животных с однокамерным желудком. По мере развития рубца содержание глюкозы в крови жвачных падает более чем в два раза, но повышается уровень летучих жирных кислот.

У молодняка жвачных молоко, минуя рубец, переходит из пищевода в книжку по так называемому пищеводному желобу, образованному складками слизистой оболочки. Главным стимулом для рефлекторного смыкания пищеводного желоба служит сам акт сосания. Рецепторы, раздражение которых вызывает этот рефлекс, находятся в слизистой оболочке языка, губ и глотки (рис. 5.8). При медленной выпойке желоб смыкается полностью и проглоченное молоко поступает непосредственно в сычуг. При быстром заглатывании большого количества пищеводный желоб смыкается не полностью и молоко частично попадает в рубец, где может задерживаться и загнивать. Поэтому телятам-молочникам молоко необходимо выпаивать из поилок с соской. Рефлекс пищеводного желоба сохраняется у телят до 2-месячного возраста, а затем постепенно угасает. По мере развития рубца в нем формируется популяция микроорганизмов, попадающих с кормом и водой. Важными факторами, участвующими в этом процессе, являются контакт телят со взрослыми животными и начало приема растительного корма. В рубце 2...3-месячных животных целлюлозо-литическая активность уже достаточно высокая.

//

Рис. 5.8. Схема рефлекторной регуляции смыкания пищеводного желоба:

1 — рецепторы ротовой полости; 2— афферентный путь от рецепторов ротовой полости; J — нервный центр продолговатого мозга; 4— эфферентный путь в составе блуждающих нервов; 5—пищеводный желоб; б—сетка; 7—рубец; 8— книжка; 9— сычуг; 10— пищевод; 11 — высшие центры рефлекса пищеводного желоба

В первые сутки у новорожденных отсутствуют жвачные периоды. У телят и ягнят они впервые появляются в возрасте 9... 10 сут. Вначале жвачные периоды возникают редко (2...4 раза в сутки) и длятся всего 2...8 мин, затем их частота и продолжительность возрастают.

Сычуг также претерпевает определенные изменения в ходе онтогенеза. К моменту рождения все слои стенки сычуга оформлены, однако его железы не достигают полного развития. У новорожденных телят большая часть соляной кислоты находится в сычуге в связанном состоянии. В первые дни после рождения в желудочном соке мало ферментов, поэтому важную роль в гидролизе питательных веществ играют ферменты материнского молока. С возрастом в сычужном соке увеличивается кислотность и концентрация активных протеолитических ферментов, причем у телят, получающих молочную пищу, преобладают химозин и желудочная липаза.