- •Предисловие

- •Глава 1 принципы построения систем

- •1.1. Преобразование сигналов в цифровых системах передачи

- •1.2. Импульсная модуляция

- •1.3. Принципы временного разделения каналов

- •1.4. Принципы построения радиосистем с врк

- •Глава 2 цифровые виды модуляции

- •2.1. Импульсно-кодовая модуляция

- •2.2. Дифференциальная импульсно-кодовая модуляция

- •2.3. Дельта-модуляция

- •2.4. Дельта-модуляция с компандированием

- •Глава 3 аппаратура оконечной станции икм-врк

- •3.1. Основы построения оконечной станции икм-врк и временного цикла передачи

- •3.2. Амплитудно-импульсные модуляторы и временные селекторы

- •3.3. Кодеры и декодеры с линейной шкалой квантования

- •3.4. Кодеры и декодеры с нелинейной шкалой квантования

- •3.5. Генераторное оборудование

- •3.6. Тактовая синхронизация. Выделение тактовой частоты

- •3.7. Цикловая синхронизация

- •3.8. Принципы организации каналов передачи сув

- •Глава 4 линейный тракт цсп

- •4.1. Особенности передачи цифровых сигналов по линейным трактам. Линейные коды цсп

- •4.2. Регенераторы цифровых сигналов

- •4.3. Накопление помех в цифровом линейном тракте

- •Глава 5 объединение и разделение цифровых потоков

- •5.1. Стандартизация цифровых систем передачи

- •5.2. Временное объединение цифровых потоков

- •5.3. Оборудование временного группообразования асинхронных цифровых потоков

- •5.4. Оборудование асинхронного объединения цифровых потоков

- •5.5. Оборудование временного группообразования синхронных цифровых потоков

- •5.6. Выделение цифровых потоков

- •5.7. Ввод дискретной информации в групповой цифровой поток

- •Г л а в а 6 первичные цифровые системы передачи икм-30 и икм-зос

- •6.1. Общие сведения о икм-30

- •6.2. Аналого-цифровое оборудование икм-30

- •6.3. Линейное оборудование оконечной станции

- •6.4. Линейный тракт. Регенераторы

- •6.5. Система телеконтроля работы линейного тракта

- •6.6. Система передачи икм-зос

- •Глава 7 система передачи икм-15

- •7.1. Общие сведения

- •7.3. Оборудование линейного тракта

- •7.4. Система передачи «зона-15»

- •Глава 8 система передачи икм-120

- •8.1. Общие сведения

- •8.2. Оборудование ацо-чд-60

- •8.3. Оборудование вторичного временного группообразования

- •8.4. Оборудование линейного тракта

- •Г л а в а 9 цифровые системы передачи внутризоновых и магистральных сетей связи

- •9.1. Система передачи икм-480

- •9.2. Система передачи икм-1920

- •Глава 10 проектирование каналов тч цифровых систем передачи

- •10.1 Принципы проектирования линейных трактов цсп

- •10.2. Проектирование дсп на местных сетях

- •10.3. Проектирование цсп на зоновых и магистральных сетях

- •Глава 11 техническое обслуживание дсп

- •11.1. Параметры каналов и трактов цсп

- •11.2. Измерения параметров каналов цсп

- •11.3. Настройка и эксплуатация цсп

Глава 7 система передачи икм-15

7.1. Общие сведения

Характеристика системы. Цифровая субпервичная система переда чи ИКМ-15 предназначена для организации соединительных или абонентских линий СТС. Линейный тракт системы организуется по кабелю типа КСПП-1Х4Х0.9 или КСПП-1Х4Х1.2 по однока-бельной схеме.

Аппаратура ИКМ-15 позволяет организовать: 15 каналов ТЧ, до 45 сигнальных каналов (от одного до трех вынесенных сигналь ных каналов на одном канале ТЧ), четыре канала передачи дискретной информации со скоростью 100 бит/с или два канала со скоростью 200 битс; один канал вещания второго класса вместо двух каналов ТЧ. Имеется возможность вместо одного канала ТЧ организовать канал передачи цифровой информации со скоростью 64 кбит/с.

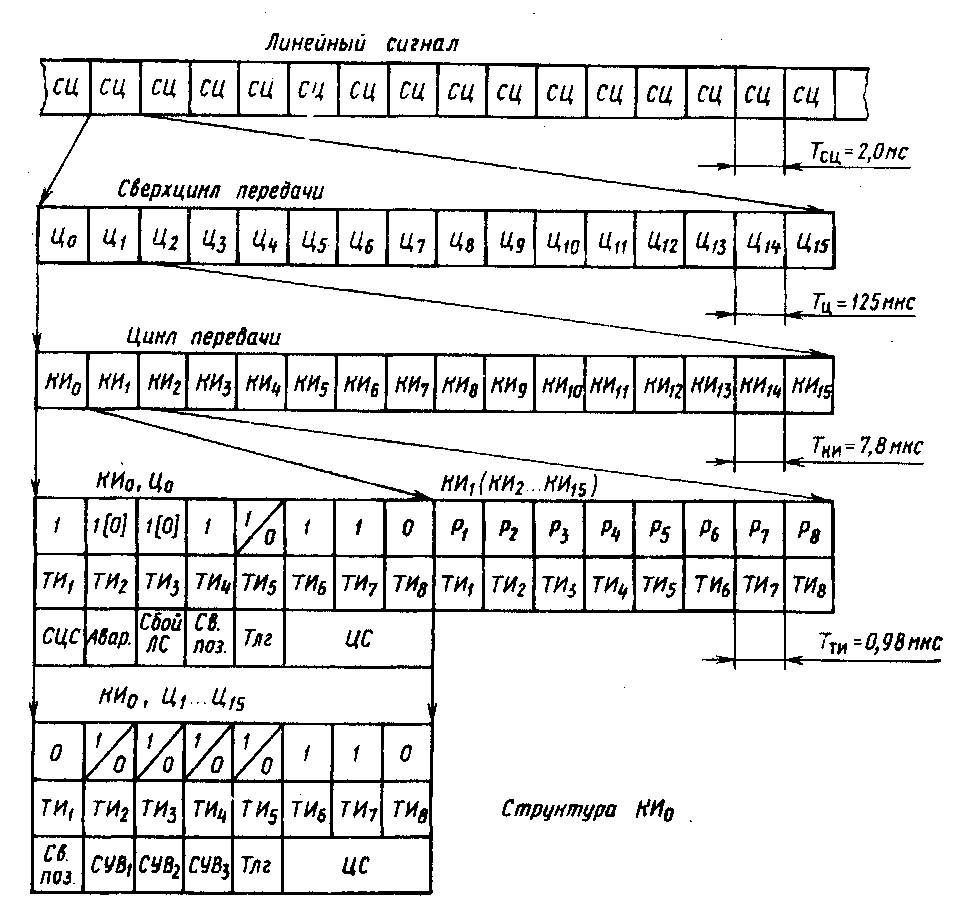

Рис. 7.1. Принцип построения цифрового линейного сигнала ИКМ-15

Линейный сигнал передается со скоростью 1,024 Мбит/с двоичным кодом с символами, «затянутыми» на тактовый интервал. Номинальная амплитуда единичного символа линейного сигнала 3 В, длительность 7'и==0,98 мкс.

Линейный сигнал (рис. 7.1) строится на основе сверхциклов передачи, каждый из которых содержит 16 последовательных циклов Цо, Ць Ц15. Длительность сверхцикла Гсц=2,0 мс, длительность цикла 7Ц=125 мкс, что соответствует частоте дискретизации аналогового сигнала /д = 8 кГц. Каждый цикл содержит 16 канальных интервалов КИ0, КИЬ КИ2, КИ15, длительность каждого канального интервала Гк.и = 7,8 мкс. Канальный интервал состоит из восьми тактовых интервалов ТИ4 ... ТИ8 по 0,98 мкс. На канальных интервалах КИ, ... КИ15 располагаются восьмиразрядные кодовые комбинации, относящиеся к соответствующим каналам ТЧ. Каждый из восьми разрядов Pi ... Р8 кодовой комбинации занимает один соответствующий ему тактовый интервал ТИ.

Нулевой канальный интервал КИ0 служит для передачи синхросигналов, сигналов дискретной информации (телеграфии), сигналов управления и линейных сигналов АТС СТС.

Сигнал цикловой синхронизации в виде стационарной трехразрядной кодовой комбинации 110 присутствует на интервалах ТИ6 ... ТИ8 нулевых КИ всех циклов. В начале каждого сверхцикла на месте ТИ1, КИ0, Цо передается сигнал сверхцикловой синхронизации СЦС, который обеспечивает правильное распределение информации по сигнальным каналам СУВ[ ... СУВ3. Информация сигнальных каналов располагается на ТИ2 ... ТИ4 нулевого КИ, а интервал ТИ5 используется для передачи информации, поступившей от телеграфных каналов.

Линейный тракт системы состоит из оконечных станций ОС, промежуточных необслуживаемых регенерационных станций ПС, обслуживаемых промежуточных регенерационных станций ОПС. Благодаря наличию устройств АРУ длина регенерационного участка в регенераторах может меняться в широких пределах и составляет 4,0 ... 7,2 км для кабеля КСПП-1Х4хО,9 и 4,3 ... 7,4 км для кабеля КСПП-1 Х4Х 1,2; при этом затухание регенерационного участка находится в пределах 26 ... 46 дБ. Максимально возможное расстояние ОС — ОС составляет 50 км, а при одной разрешенной ОПС дальность действия аппаратуры может достигать 100 км. Минимальная длина пристанционных регенерационных участков 1,0 км, их затухание может быть доведено до минимально допустимого за счет наличия на ОС или ОПС искусственных линий ИЛ-3 с эквивалентной длиной 3 км. Дистанционное питание ПС (не более семи) осуществляется от ОС или ОПС стабилизированным постоянным током /дП=85 мА по системе «провод — провод».

Односторонняя служебная связь в линейном тракте осуществляется на НЧ без промежуточных усилителей с использованием искусственной цепи. Тональный вызов служебной связи передается на частоте 552 Гц. Дальность действия служебной связи 50 км. Линейный тракт контролируется путем организации шлейфа по групповому сигналу на одной из оконечных станций.

Команда на образование шлейфа по групповому сигналу дается специальным устройством, входящим в состав ИКМ-15, с помощью двукратной переполюсовки дистанционного питания, производимой п+1 раз, где п — число ПС на секции дистанционного питания. Станция, образующая шлейф, выдает на противоположную станцию квитирующий тональный сигнал частотой 512 Гц по искусственной цепи.

Питание оборудования ОС осуществляется от станционной батареи напряжением —60 В-?о%.

Состав оборудования. Аппаратура ИКМ-15 поставляется промышленностью в завершенном конструктивном исполнении для промежуточных и оконечных станций. Промежуточная станция поставляется полностью укомплектованной. Оконечные станции комплектуются из функционально-конструктивных блоков.

Каждый блок выполняет определенную функцию и состоит из ячеек, содержащих схемный монтаж. Разработчики системы ИКМ-15 отказались от стоечного принципа конструктивного оформления аппаратуры, что позволяет в значительной мере экономить материалы и кабельную продукцию как при изготовлении, так и при монтаже аппаратуры, а также повышает гибкость использования оборудования на ОС. Каждая ОС состоит из:

блока уплотнения и кодирования БУК, предназначенного для аналого-цифрового и цифро-аналогового преобразования сигналов, а также для временного объединения и разделения каналов субпервичной 15-канальной группы; блок имеет четыре модификации: на 15 каналов ТЧ и 15 СУВ; на 13 каналов ТЧ и СУВ и один канал звукового вещания; на 15 каналов ТЧ и 45 СУВ; на 13 каналов ТЧ, 39 СУВ и один звукового вещания;

блока комплектов низкочастотных окончаний КНО, содержащего 15 ячеек КНО, которые при организации соединений между каналами аппаратуры ИКМ-15 и приборами АТС переводят четы-рехпроводные окончания каналов в двухпроводные с измерительными уровнями на входах и выходах 0 и —7 дБ или 0 и —3,5 дБ соответственно и, кроме того, по сигналу с МТС обеспечивают автоматическое транзитное переключение на четырехпроводный режим с измерительными уровнями —3,5 и—3,5 дБ (КНО-П) или на режим двухпроводного транзита с уровнями 0 и —3,5 дБ (КНО-I);

блока сигнализации БС, обеспечивающего ввод питающего напряжения на ОС и формирование аварийного сигнала, передаваемого в устройства общестанционной и рядовой сигнализации при повреждении любого из блоков ОС;

блока сервисного оборудования СО, предназначенного для организации служебной связи и испытаний каналов, содержащего переговорное устройство для связи по каналам ТЧ и коммутирующее устройство, позволяющее подключать к каналам ТЧ и СУВ измерительные приборы для их контроля;

блока согласующих телеграфных устройств СТУ, обеспечивающего преобразование телеграфных сигналов до 100... 200 бит/с с целью их передачи по цифровым каналам ИКМ-15;

устройства прямого абонента УПА, предназначенного для подключения аппарата прямого абонента к четырехпроводным окончаниям каналов ТЧ системы ИКМ-15;

блока окончания линейного тракта БОЛТ, обеспечивающего регенерацию цифрового сигнала, принятого с пристанционного участка, дистанционное питание линейных регенераторов, прием тонального вызова служебной связи, ввод кабеля и защиту станционной части от опасных напряжений; БОЛТ выполнен в двух вариантах — с ячейкой дистанционного питания ДП и с ячейкой дистанционного шлейфа ДШ, позволяющей организовать шлейф на оконечной станции.

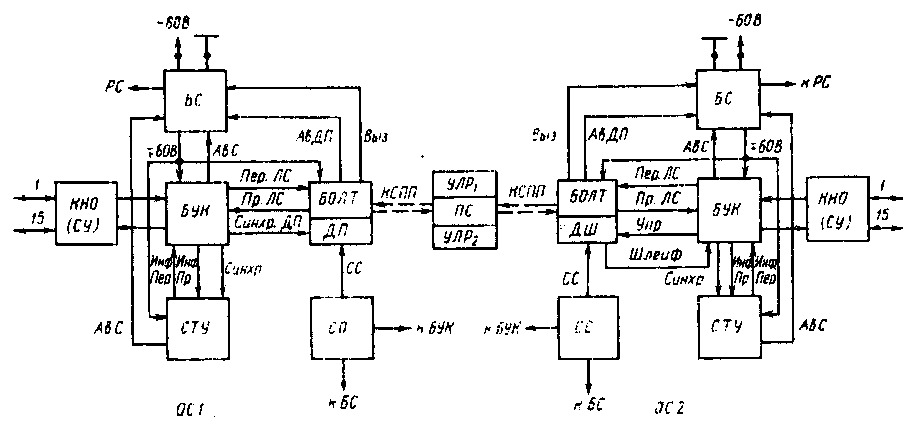

Рис. 7.2. Структурная схема станций системы передачи ИКМ-15

Станция, содержащая ячейку ДП, должна быть обслуживаемой, в то время как станция, содержащая ячейку ДШ, может быть полуобслуживаемой (без постоянно присутствующего персонала эксплуатации).

Структура оборудования ИКМ-15 представлена на рис. 7.2. Телефонные сигналы поступают от РСЛ АТС на двухпроводные входы КНО ОСь Выходы КНО соединены с четырехпроводными окончаниями БУК- Последний осуществляет аналого-цифровое преобразование сигналов, поступивших от КНО, преобразует сигналы, поступившие от СТУ, и формирует временные сверхциклы и циклы на основе информационных и служебных кодовых комбинаций, которые поступают в БОЛТ и далее в кабель. Двоичный цифровой сигнал в линейном тракте регенерируется в каждой ПС. С последнего пристанционного участка двоичный сигнал поступает в БОЛТ ОС2, где производится его регенерация станционным регенератором. Регенерированный сигнал поступает в БУК, где осуществляется цифро-аналоговое преобразование сигнала и распределение сигналов по соответствующим каналам. Сигналы управления и линейные сигналы АТС поступают от РСЛ через КНО на входы каналов СУВ БУК на передаче и выводятся с выходов каналов СУВ БУК через КНО на приеме.

7.2. ОБОРУДОВАНИЕ ОКОНЕЧНОЙ СТАНЦИИ

Блок уплотнения и кодирования БУК. Блок предназначен для аналого-цифрового преобразования сигналов 15 каналов ТЧ н СУВ методом ИКМ и формирования субпервичного потока со скоростью 1024 кбит/с на передаче и обратного преобразования на приеме. В низкочастотных окончаниях каналов БУК обеспечивает четырехпроводный режим с измерительными уровнями — 13 и + 4,3 дБ. В состав передаваемого цифрового потока могут входить сигналы дискретной информации и радиовещания вместо сигналов двух каналов ТЧ.

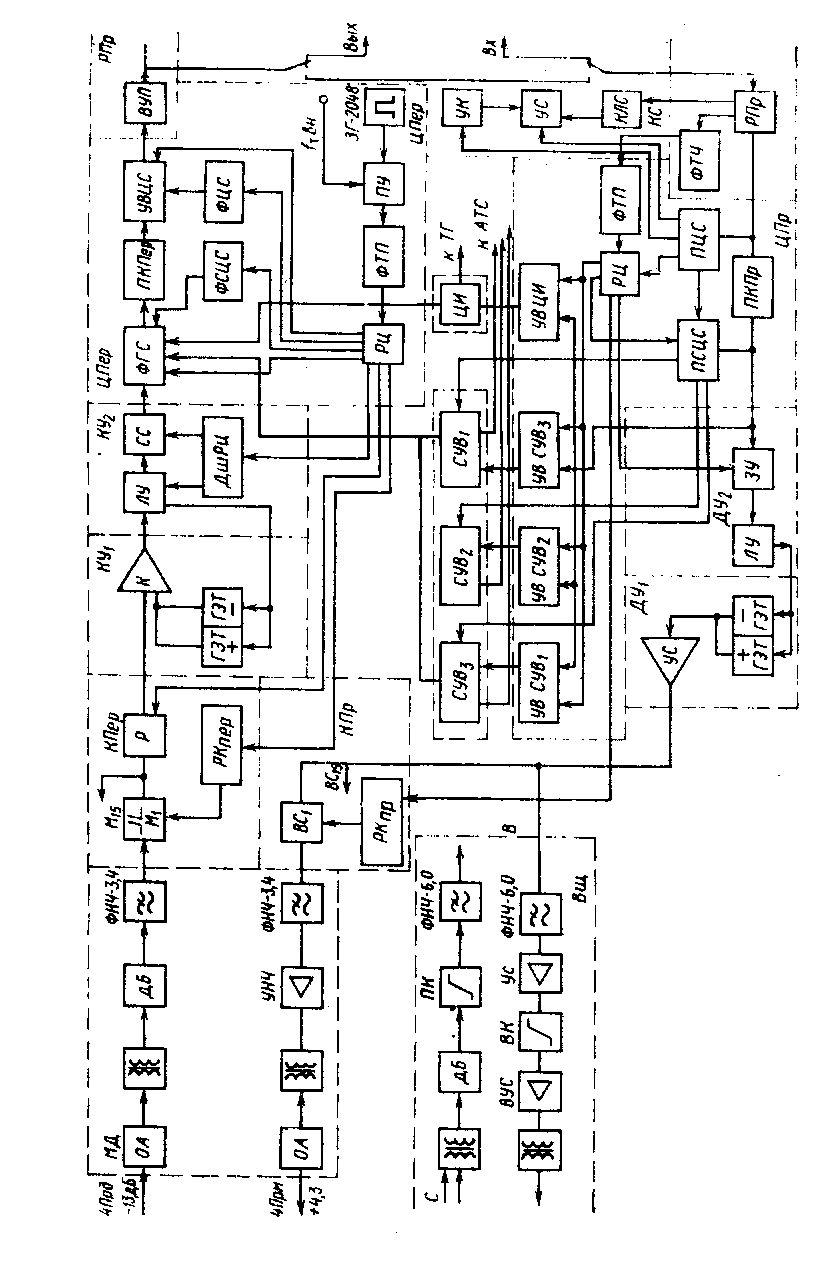

Рассмотрим процесс преобразования сигналов по структурной схеме БУК, приведенной на рис. 7.3. Приходящий из блока КНО низкочастотный сигнал поступает в ячейку НЧ окончания каналов БУК «Модулятор — демодулятор» МД. Каждая ячейка МД содержит три комплекта передающего и приемного индивидуального оборудования, обеспечивающего формирование амплитудно-частотной и амплитудной характеристик канала. Низкочастотный сигнал в тракте передачи МД проходит через ограничитель амплитуд ОА, предотвращающий перегрузку цифрового тракта передачи, согласующие элементы и фильтр ФНЧ-3,4. Фильтр ограничивает полосу частот сигнала и тем самым предотвращает переходные помехи между каналами при частоте дискретизации 8 кГц, принятой для БУК.

В ячейке «Ключи передачи» КПер сигналы каналов проходят через свои модуляторы Mi ... М)5, осуществляющие дискретизацию сигналов с частотой /д = 8 кГц. С выходов модуляторов -импульсы АИМ-1 объединяются в групповой сигнал. В расширителе Р импульсы АИМ-1 преобразуются в импульсы АИМ-2, а их длительность увеличивается от 2,5 до 8 мкс. Необходимость такого преобразования рассмотрена в § 3.2.

Импульсы с расширителя поступают на вход компаратора К кодера. Последний состоит из двух ячеек «Кодирующее устройство» КУ1 и КУ2- В состав КУ1 входит аналоговая часть кодера, а КУг — цифровая. Кодер обеспечивает восьмиразрядное нелинейное кодирование входящих сигналов АИМ. В БУК применен кодер поразрядного взвешивания с цифровой компрессией эталонов и амплитудной характеристикой сегментного типа А-87,6/13. Работой кодера управляет логическое устройство ЛУ.

Рис. 7.3 Структурная схема блока БУК.

С выхода схемы считывания СС ячейки КУг восьмиразрядные кодовые комбинации, занимающие канальные интервалы KHt ... КИ15, поступают в ячейку «Цифровая передача» ЦПер на формирователь группового сигнала ФГС, который обеспечивает объединение кодовых комбинаций каналов ТЧ с сигналами, поступающими в КИ0. Из ячеек СУВ1... СУВ3 поступают сигналы СУВ, занимающие 2-, 3-, 4-й тактовые интервалы, из ячейки «Цифровая информация» ЦИ поступают телеграфные сигналы, занимающие 5-й тактовый интервал, а с узла формирования сверхциклового синхросигнала ФСЦС — сигнал сверхцикловой синхронизации, занимающий 1-й тактовый интервал. Формирователь ФГС обеспечивает ввод в цифровой поток сигналов аварии, поступающих из ячейки «Контроль и сигнализация» КС. Сформированный в ФГС цифровой поток поступает в преобразователь кода передачи ПКП, изменяющий статистическую структуру цифрового потока и исключающий появление длинной серии нулей. В устройстве ввода цифрового синхросигнала УВЦС в цифровой поток вводится цикловая сиихрокомбинация ПО, сформированная формирователем цифрового синхросигнала ФЦС.

С выхода ЦПер полностью сформированный цикловой сигнал поступает в ячейку «Регенератор приема» РПр на выходное устройство передачи ВУП. Последний преобразует сигнал с помощью счетного триггера, что позволяет сформировать цифровой сигнал с символами, «затянутыми» на тактовый интервал, в котором информация содержится в фронтах импульсов. Как известно, такой способ передачи позволяет при методах регенерации, применяемых в линейном тракте ИКМ-15, увеличить помехоустойчивость. Схема ВУП обеспечивает формирование стандартных параметров выходных импульсов. Далее через контакты реле в ячейке КС цифровой сигнал подается из блока БУК в блок БОЛТ.

Поступающий из БОЛТ регенерированный цифровой сигнал проходит через контакты реле в ячейке КС в ячейку РПр. Регенератор приема РПр обеспечивает преобразование цифрового сигнала, обратное преобразованию, осуществленному в схеме ВУП счетным триггером. Схема формирования тактовой частоты ФТЧ формирует тактовый сигнал из тактовой частоты, выделенной РПр. Схема контроля линейного сигнала КЛС контролирует наличие сигнала на выходе РПр и обеспечивает включение сигнализации в КС в случае его отсутствия. В ячейке «Цифровой прием» ЦПр из цифрового сигнала приемниками циклового и сверхциклового сигналов ПЦС и ПСЦС выделяются соответствующие сигналы и обеспечивается синхронизация генераторного оборудования приема и работа сигнализации наличия синхронизма.

Соответственно схемами выделения сигналов СУВ и цифровой информации УВ СУВ и УВ ЦИ выделяются сигналы СУВ и телеграфии, направляемые затем в соответствующие ячейки. Преобразователем кода приема ПКПр восстанавливается структура сигнала. Декодирующее устройство в блоке БУК состоит из двух ячеек ДУ, и ДУ2. В ячейке ДУ2 содержится цифровая часть декодера, запоминающая приходящие кодовые комбинации ЗУ и управляющая через ЛУ генераторами эталонных токов, расположенными в ДУ|. Под управлением ДУ2 на выходе ДУ! формируются импульсы АИМ-2, распределяемые временными селекторами ВС каналов. Временные селекторы BQ ... ВС)5 располагаются в ячейке «Ключи приема» КПр.

В индивидуальных трактах приема ячеек МД фильтром ФНЧ-3,4 осуществляется восстановление аналогового сигнала, а УНЧ доводит уровень низкочастотного сигнала до нормы. Линейные сигналы поступают из ячеек СУВ в РСЛ сельских АТС, а телеграфная информация из ячейки ЦИ через ячейку СТУ поступает на телеграфную аппаратуру. Для организации канала вещания вместо ячейки МД для 13-... 15-го каналов устанавливается ячейка «Вещание» Вщ, содержащая НЧ оборудование одного канала ТЧ и оборудование канала вещания. В тракте передачи НЧ оборудования канала вещания осуществляется ограничение полосы частот канала фильтром ФНЧ-6,0, устанавливающим верхнюю частоту сигнала вещания 6,0 кГц. Контур предыскажения ПК создает перекос уровней передачи сигнала вещания, обеспечивающий оптимальную передачу этого сигнала совместно с сигналами ТЧ. В тракте приема ячейки Вщ восстановление аналогового сигнала осуществляется фильтром приема ФНЧ-6,0.

Восстанавливающий контур ВК ликвидирует амплитудно-частотные искажения, внесенные на передаче ПК. Управляющие сигналы для функционирования узлов БУК поступают от генераторного оборудования передачи и приема.

В системе ИКМ-15 генераторное оборудование децентрализовано. Распределители управляющих сигналов располагаются в ячейках, осуществляющих соответствующие операции. Этот прин-цин позволил уменьшить число проводов, применяемых для межъячеечных соединений, и упростить конструкцию БУК- В состав генераторного оборудования передачи входит задающий генератор, вырабатывающий управляющий сигнал с частотой 2048 кГц. Переключающее устройство ПУ позволяет управлять работой генераторного оборудования как от ЗГ-2048, так и от внешнего тактового сигнала. В состав генераторного оборудования входит формирователь тактовых последовательностей ФТП и регистр цифровой РЦ, являющийся основным формирователем и распределителем управляющих сигналов группового цифрового тракта. Управление процессом дискретизации осуществляется канальным распределителем передачи РКпер, а распределением цикловых управляющих сигналов — дешифратор распределителя цикловых сигналов ДшРЦ.

Генераторное оборудование приема во многом аналогично по структуре генераторному оборудованию передачи. Основная тактовая частота вырабатывается ФТЧ РПР, формирование управляющих сигналов тракта приема осуществляют ФТП и РЦ приема.

Имеющиеся в ячейке контроля и сигнализации КС устройства контроля УК за состоянием синхронизма и коэффициентом ошибок и схемы контроля линейного сигнала, обеспечивающие контроль наличия сигнала в точках стыка с блоком БОЛТ, позволяют производить контроль за состоянием БУК и через устройство сигнализации УС включать местную, стативную и рядовую сигнализацию.

Блок сервисного оборудования СО. Блок обеспечивает проведение элементарных эксплуатационных измерений и проверок оконечной станции и каналов ИКМ-15.

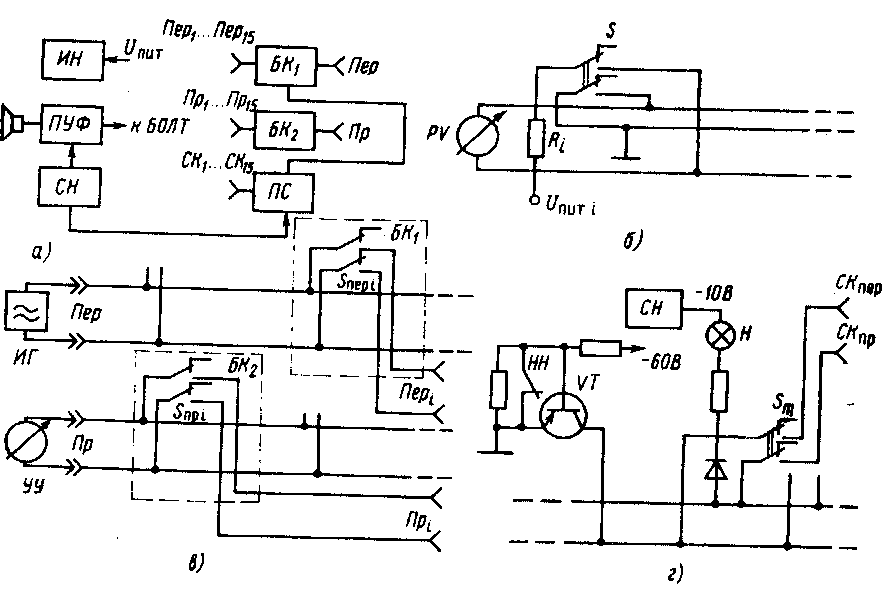

Рис. 7.4. Структурная схема блока СО:

а — переговорное устройство УСС: б — плата измерения напряжений; в — схема подключения к низкочастотным окончаниям каналов; г — схема контроля сигнальных каналов

Схема блока позволяет организовать:

участковую низкочастотную служебную связь по искусственной цепи (совместно с блоком БОЛТ);

контроль питающих напряжений, вырабатываемых источниками питания ОС;

проверку, контроль и измерение каналов ТЧ и сигнальных каналов СК.

В состав блока входит ряд устройств, обеспечивающих эксплуатационное обслуживание ИКМ-15 (рис. 7.4).

Переговорное устройство искусственной (фантомной) цепи ПУФ позволяет организовать громкоговорящую связь на расстояние до 50 км и осуществить фонический вызов по низкочастотному каналу УСС (рис. 7.4, а).

Плата измерения напряжения ИН (рис. 7.4, б) содержит ряд кнопочных переключателей S,- и измерительных шунтов R,. При нажатии кнопки для измерения соответствующего напряжения вольтметр PV подключается параллельно шунту, к которому подключено измеряемое напряжение питания. Величина R, и класс точности стрелочного индикатора позволяют производить измерения с точностью не хуже 5%.

Блоки BKi и БК2 (рис. 7.4, в) позволяют подключать кнопочными переключателями Snep; и Snpt соответственно гнезда передачи Пер, и приема Пр, четырехпроводных низкочастотных окончаний каждого из 15 каналов к гнездам Пер и Пр, в которые можно включить измерительный генератор ИГ и указатель уровня УУ, обеспечивающие измерения каналов ТЧ оконечной станции. В этом случае гнезда Пер! ... Пер)5 и Пр1 ... Пр[5 блока СО специальными измерительными шнурами соединяют с соответствующими гнездами блока БУК-

Проверка каналов ТЧ на прохождение разговора осуществляется с платы сигнальной ПС с помощью подключаемой к этой плате микротелефонной гарнитуры. Плата ПС позволяет организовать проверку сигнальных каналов набором номера (по каналу, включенному в АТС) и контроля ответных сигналов, поступающих с встречной АТС.

Упрощенные схемы контроля передающей СКпер и приемной СКпр частей одного из сигнальных каналов приведены на рис 7,4, г. Подключение выходов СКпер и СКрп к контрольному устройству осуществляется нажатием кнопки Sm.

Набором цифры 1 и последующим набором номера абонента встречной АТС проверяется действие передающей части сигнального канала, при этом с размыканием импульсных контактов номеронабирателя НН открывается транзистор VT схемы контроля и в СК поступают импульсы тока. Линейные сигналы встречной АТС поступают из приемной части сигнального канала на гнезда Пр. СК в виде положительного потенциала (корпуса). При этом в блоке СО включается сигнальная лампочка Н. Питание'лампочки стабилизированным напряжением —10 В осуществляется от электронного стабилизатора напряжением СН, входящего в состав блока СО.

Габаритные размеры блока СО 655x225x100 мм. На лицевую панель блока вынесены коммутационные гнезда каналов ТЧ и сигнальных каналов, номеронабиратель, кнопки выбора каналов и подключения микротелефонной гарнитуры, сигнальная лампочка.