- •Предисловие

- •Глава 1 принципы построения систем

- •1.1. Преобразование сигналов в цифровых системах передачи

- •1.2. Импульсная модуляция

- •1.3. Принципы временного разделения каналов

- •1.4. Принципы построения радиосистем с врк

- •Глава 2 цифровые виды модуляции

- •2.1. Импульсно-кодовая модуляция

- •2.2. Дифференциальная импульсно-кодовая модуляция

- •2.3. Дельта-модуляция

- •2.4. Дельта-модуляция с компандированием

- •Глава 3 аппаратура оконечной станции икм-врк

- •3.1. Основы построения оконечной станции икм-врк и временного цикла передачи

- •3.2. Амплитудно-импульсные модуляторы и временные селекторы

- •3.3. Кодеры и декодеры с линейной шкалой квантования

- •3.4. Кодеры и декодеры с нелинейной шкалой квантования

- •3.5. Генераторное оборудование

- •3.6. Тактовая синхронизация. Выделение тактовой частоты

- •3.7. Цикловая синхронизация

- •3.8. Принципы организации каналов передачи сув

- •Глава 4 линейный тракт цсп

- •4.1. Особенности передачи цифровых сигналов по линейным трактам. Линейные коды цсп

- •4.2. Регенераторы цифровых сигналов

- •4.3. Накопление помех в цифровом линейном тракте

- •Глава 5 объединение и разделение цифровых потоков

- •5.1. Стандартизация цифровых систем передачи

- •5.2. Временное объединение цифровых потоков

- •5.3. Оборудование временного группообразования асинхронных цифровых потоков

- •5.4. Оборудование асинхронного объединения цифровых потоков

- •5.5. Оборудование временного группообразования синхронных цифровых потоков

- •5.6. Выделение цифровых потоков

- •5.7. Ввод дискретной информации в групповой цифровой поток

- •Г л а в а 6 первичные цифровые системы передачи икм-30 и икм-зос

- •6.1. Общие сведения о икм-30

- •6.2. Аналого-цифровое оборудование икм-30

- •6.3. Линейное оборудование оконечной станции

- •6.4. Линейный тракт. Регенераторы

- •6.5. Система телеконтроля работы линейного тракта

- •6.6. Система передачи икм-зос

- •Глава 7 система передачи икм-15

- •7.1. Общие сведения

- •7.3. Оборудование линейного тракта

- •7.4. Система передачи «зона-15»

- •Глава 8 система передачи икм-120

- •8.1. Общие сведения

- •8.2. Оборудование ацо-чд-60

- •8.3. Оборудование вторичного временного группообразования

- •8.4. Оборудование линейного тракта

- •Г л а в а 9 цифровые системы передачи внутризоновых и магистральных сетей связи

- •9.1. Система передачи икм-480

- •9.2. Система передачи икм-1920

- •Глава 10 проектирование каналов тч цифровых систем передачи

- •10.1 Принципы проектирования линейных трактов цсп

- •10.2. Проектирование дсп на местных сетях

- •10.3. Проектирование цсп на зоновых и магистральных сетях

- •Глава 11 техническое обслуживание дсп

- •11.1. Параметры каналов и трактов цсп

- •11.2. Измерения параметров каналов цсп

- •11.3. Настройка и эксплуатация цсп

5.2. Временное объединение цифровых потоков

Объединение цифровых потоков происходит при формировании группового цифрового сигнала из цифровых потоков систем более низкого порядка, а также при объединении различных сигналов, передаваемых в цифровом виде, в единый цифровой поток.

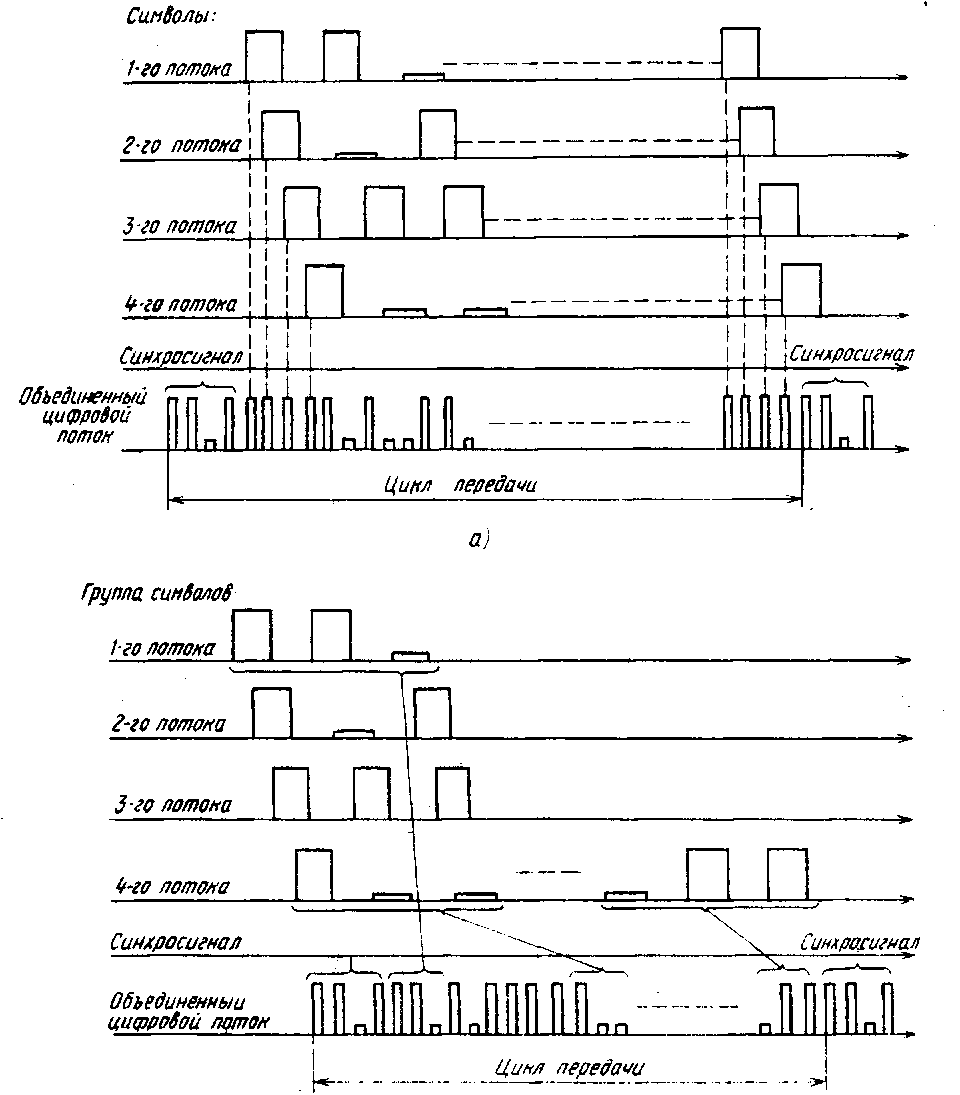

Рис. 5.2. Формирование группового цифрового сигнала различными способами объединения цифровых потоков:

а — посимвольный: б иоканяльмый

При формировании группового цифрового сигнала возможны следующие способы объединения цифровых потоков: посимвольный (поразрядный); поканальный (по кодовым группам каналов) и по-системный (по циклам потоков объединяемых систем). На рис. 5.2, а показан принцип посимвольного, а на рис. 5.2, б пока-нального объединения цифровых потоков. В обоих случаях объединяются четыре потока. При посимвольном объединении импульсы цифровых сигналов объединяемых систем укорачиваются и распределяются во времени так, чтобы в освободившихся интервалах могли разместиться вводимые импульсы других систем. При по-канальном объединении цифровых потоков сужаются и распределяются во времени интервалы, отводимые для кодовых групп. Сигналы цикловой синхронизации необходимы для правильного распределения цифровых потоков на приемном конце. Объединение цифровых потоков по циклам аналогично поканальному объединению, только обрабатывается (сжимается) во времени и передается целиком цикл одного цифрового потока, а потом следующих. Наиболее простым и широко применяемым способом является способ посимвольного объединения, который и будет рассмотрен подробней.

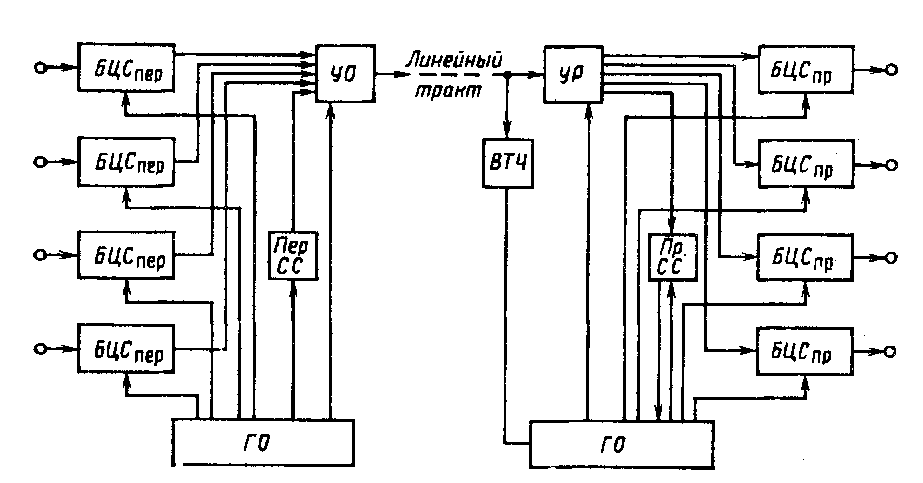

Объединение цифровых потоков осуществляется в оборудовании временного группообразования, принцип построения которого показан на рис. 5.3. В состав оборудования входят: блоки цифрового сопряжения тракта передачи и приема БЦСпер, БЦСпр; устройства объединения УО в тракте передачи и разделения УР в тракте приема потоков; передатчик и приемник синхросигнала Пер. СС, Пр. СС; выделитель тактовой частоты ВТЧ линейного цифрового сигнала; генераторное оборудование ГО передающей и приемной станции.

Рис. 5.3. Принцип построения оборудования временного группообразования

Сигналы с выходов БЦСпер совместно с сигналами цикловой синхронизации поступают на вход схемы объединения. Временной сдвиг между импульсными последовательностями на выходах БЦСПер обеспечивается управляющими импульсами с ГО. На приеме УР распределяет импульсы группового сигнала по своим БЦСпр, а также сигналы Пр. СС.

Генераторное оборудование систем передачи более низкого порядка может работать либо независимо от оборудования объединения и разделения цифровых потоков, либо должна обеспечиваться синхронизация общим задающим генератором. В зависимости от этого объединение цифровых потоков будет асинхронным или синхронным.

При синхронном объединении цифровых потоков скорость записи в БЦС и скорость считывания этой информации из БЦС будут постоянными и кратными, так как вырабатываются одним и тем же ГО. В данном случае между командами записи и считывания должен быть установлен требуемый временной сдвиг, чтобы считывание информации происходило после ее поступления в БЦСпер.

При асинхронном объединении цифровых потоков, когда ГО устройств объединения цифровых потоков и ГО устройств формирования цифровых потоков низшего порядка работают независимо, возможно некоторое расхождение между скоростями записи и считывания. Для согласования этих скоростей необходимо принимать соответствующие меры.

При объединении цифровых потоков производится запись информационных символов в запоминающее устройство ЗУ с частотой f3 и последующее их считывание с частотой /сч.и- При синхронном объединении цифровых потоков /3=/сч.и. При асинхронном объединении цифровых потоков частоты записи и считывания могут изменяться в некоторых пределах и иметь значения

fs.H — Мзтах < f3 < ^з.н + Af3max',

/сч.и.н — Д/сч,и тах < /сс.н < /сч.и.н 4" А/сч.н тах<

где f3.H, /сч.и.н — номинальные значения частоты записи и считывания информационных символов; Д/зта*, Мечтах — максимальное отклонение частот записи и считывания от номинального значения, вызванное нестабильностью работы ГО.

При таких ситуациях могут возникнуть моменты, когда [3>/сч.и и память ЗУ будет заполнена или когда /3</сч.и и память ЗУ будет пуста и в очередной момент считывать будет нечего. В обеих ситуациях передача цифрового потока будет происходить с искажениями, так как в первом случае часть информационных символов пропадает, а во втором — появляются дополнительные временные позиции, которые в исходном цифровом потоке отсутствуют. Чтобы избежать этих нарушений, требуется обеспечить согласование скоростей.

При /з</сч.и производится положительное выравнивание скоростей: в считанную последовательность вводится дополнительный балластный тактовый интервал, который на приеме должен быть изъят из передаваемой последовательности информационных символов. Если f3>/c4.H, производится отрицательное согласование скоростей; из считываемой последовательности изымается один тактовый интервал, информация которого передается по специальному временному каналу и на приеме вводится в передаваемый поток на свое место.

При асинхронном объединении цифровых потоков находят применение системы как с односторонним, так и двусторонним согласованием скоростей.

В системах с односторонним согласованием скоростей частота /сч.и выбирается заведомо большей или меньшей, чем /3 (в зависимости от положительного или отрицательного согласования скоростей). При этом в системах с положительным согласованием

СКОрОСТеЙ ДОЛЖНО ВЫПОЛНЯТЬСЯ уСЛОВИе /сч.и.н — А/сч.и тах > 5* /з.н + А/ятах.

Тогда при согласовании скоростей в считанную последовательность вводится дополнительный неинформационный (балластный) тактовый интервал (запретом одного импульса считывания), который на приеме исключается из нее по соответствующей команде согласования скоростей.

В системах с отрицательным согласованием скоростей должно выполняться условие

/сч.и.н + Afc4

.и тах </з.„-А/ з тах-

Тогда при согласовании скоростей в этих системах на передаче из информационной последовательности изымается один тактовый интервал (дополнительное считывание), который передается по дополнительному каналу и на приеме по команде согласования скоростей снова вводится в информационную последовательность.

В системах с двусторонним согласованием скоростей частота /сч.и.н выбирается равной /З.н. При этом должно выполняться условие

/сч.и.н i Afc4.H тах — /з.н ± Af3 тах-

В зависимости от знака разности частот /3 и /сч.и при возникновении неоднородности необходимо либо вводить в считанную последовательность дополнительный тактовый интервал, либо изымать его и передавать по дополнительному каналу

В реальной аппаратуре объединения потоков необходимо передавать еще служебные сигналы (цикловую синхрокомбинацию, команды согласования скоростей, импульсы служебной связи, аварийные сигналы и др.), поэтому частота считывания выбирается больше частоты записи:

/ с. ч = / с ч.и "г" /с Л j

где /сл— частота следования служебных импульсов. Таким образом, из-за расхождения частот записи и считывания цифровых потоков периоды между моментами записи и считывания будут отличаться на величину Аг = Г3—Тсч, где Г3= 1//з — период записи информационных символов; ГСч=1//сч — период их считывания.

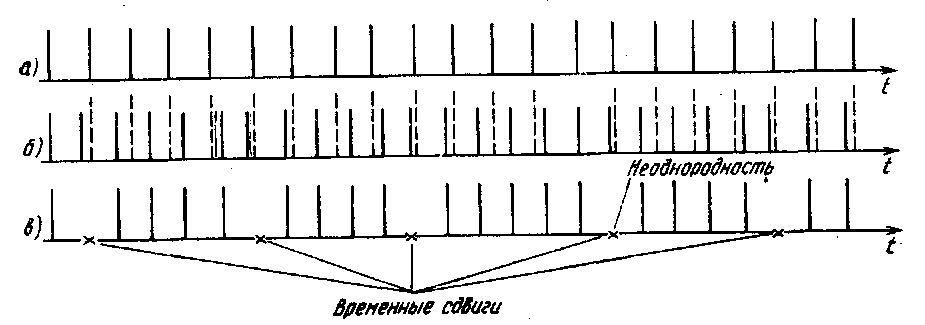

Рис. 5.4. Временные диаграммы, поясняющие принцип возникновения временных сдвигов и неоднородностей:

а — импульсные последовательности записи; б — то же, считывания; в — последовательность считанных импульсов

На рис. 5.4, а показан пример записи импульсной последовательности. Для упрощения реальный сигнал от источника информации, состоящий из 1 и 0, заменен сигналом, состоящим только из 1. При Дг = 0, когда /3=/сч или Т3— :ГСЧ = 0, считанная из ЗУ последовательность будет такой же. На рис. 5.4, б показана последовательность считываемых импульсов, для которых /сч>/з (Аг>0), с конкретным значением отношения 7,СЧ/Г3= 13/16. Как видно из рисунка, импульсы считывания опережают записанные импульсы и через некоторое время наступит момент, когда ячейки памяти будут свободны от информационных импульсов и появятся нулевые символы, которые называются временными сдвигами (рис. 5.4,в). Интервалы времени между такими символами в последовательности считанных импульсов определяют период временных сдвигов.

Число информационных импульсов между соседними временными сдвигами будет Ц = П[ТСЧ/ (Т3—ГСч)], где символ П означает округление до ближайшего целого. При синхронном объединении потоков отношение ТСЧ1(Т3—Гсч) есть целое число. Например, при Тсч/Т3= 12/16 символ П = 3, т. е. временной сдвиг будет после каждых трех позиций передачи информации. Тогда в считанной последовательности импульсов интервалы между временными сдвигами будут постоянными. Такую последовательность импульсов называют однородной, так как временные сдвиги формируются на строго определенных позициях в цикле передачи и могут использоваться для передачи служебных сигналов. Частота следования последних постоянна, что позволяет выделить их на приеме. При асинхронном объединении цифровых потоков из-за нестабильности задающих генераторов, вырабатывающих тактовые частоты, отношение Тсч/{Т3—Гсч)—дробное число и его величина будет меняться во времени. В этом случае (рис. 5.4, в) через определенное число временных сдвигов число импульсов между соседними временными сдвигами изменяется и появляется неоднородность. Период возникновения подобных неоднородностей определяется разностью

[ТСЧ/(Т>-ТСЧ)]- П[Гсч/(Гз-Гсч) ] = ± MU

где / — число временных сдвигов в цикле неоднородности. Для приведенного выше примера Тсч/Т3 = 13/16. При этом [ТСч/(Т3— —Гсч)]—П[ТСЧ/(Т3—7'сч) = 13/3—4=1/3, следовательно, в данном случае неоднородности возникают в каждом третьем временном сдвиге и в интервале между временным сдвигом будет не четыре, а пять считанных импульсов. В дальнейшем цикл временных сдвигов повторится. При появлении неоднородностей требуется обеспечить согласование скоростей передачи символов путем коррекции соответствующих моментов временных сдвигов. В рассмотренном случае можно уменьшить соотношение между частотами записи и считывания до 12/15. При этом временные сдвиги будут появляться после четырех считанных импульсов, но каждый 13-й импульс последовательности записи должен изыматься и передаваться по отдельному каналу (производится отрицательное согласование скоростей). Если, наоборот, соотношение между частотами записи и считывания увеличить до 15/18, то интервалы между временными сдвигами, содержащие четыре считанных импульса, надо увеличивать до пяти, вводя дополнительные тактовые интервалы (производится положительное согласование скоростей).

Для передачи команд согласования скоростей и информационного символа при отрицательном согласовании скоростей организуются дополнительные временные каналы на определенных позициях цикла передачи. Следовательно, согласование скоростей может производиться в строго определенный момент, обусловленный структурой цикла передачи объединенного цифрового потока. Передача КСС приводит к снижению эффективности работы системы передачи, так как необходимо повышать тактовую частоту передачи или уменьшать объем передачи полезной информации. Число КСС, а следовательно, и объем дополнительной информации будут зависеть от частоты возникновения неоднородности, которая в основном зависит от стабильности работы генераторного оборудования. Учитывая достаточно высокую стабильность ГО, передаваемые команды согласования скоростей занимают 1...2% объема передаваемой информации.