- •3. Технологическая характеристика оборудования для транспортирования горных пород

- •3.1. Автомобильный транспорт

- •3.2. Железнодорожный транспорт

- •3.3. Перегрузочные работы при комбинированном автомобильно- железнодорожном транспорте

- •3.4. Ленточные конвейеры и дробилки

- •3.5. Перегрузочные работы при комбинированном автомобилыю- конвейерном транспорте

- •4. Теория карьерных горнотранспортных систем 4.1. Структура горнотранспортиой системы

- •4.2. Классификации горнотранспортных систем на открытых разработках

- •4.3. Взаимосвязь между элементами горнотранспортных систем

- •4.4. Параметры горнотранспортных систем

- •4.5. Показатели горнотранснортных систем

- •4.6. Формирование рабочей зоны карьеров при сплошных горнотранснортных системах

- •4.7. Развитие рабочей зоны карьеров при углубочиых горнотраиспортных системах

- •4.8. Управление текущим объемом выемки пород вскрыши на глубоких карьерах

- •4.9. Оценка эффективности горнотранспортных систем глубоких

- •5.1. Разработка пород тракторным оборудованием

3.2. Железнодорожный транспорт

t„

-

время погрузки автосамосвала, ч;

![]()

![]()

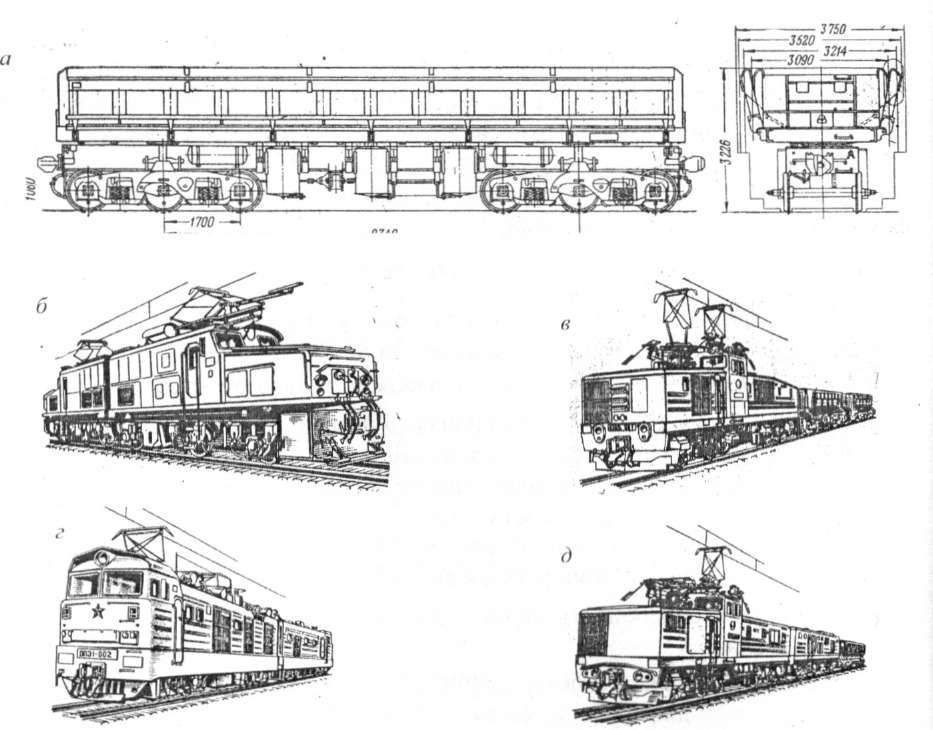

Рис.

I.

42.

Подвижной состав железнодорожного

транспорта: а - думпкар 2ВС-105; б - электровоз

EL-1;

в - тяговый агрегат ПЭ-2М; г - тяговый

агрегат ОПЭ-1; д - тяговый агрегат ОПЭ-1А

Ныне на железнодорожном транспорте в карьерах применяется тепловозная и электрическая тяга. Тепловозы, используемые для работы в карьерах, предназначены для эксплуатации в системе МПС и не-совсем соответствуют тяжелым условиям работы на открытых разработках. Максимальный уклон железных дорог в выездных траншеях, по которым они могут вывозить 5 думпкаров типа 2ВС-105, составляет 25 - 30 %о. Применение тепловозной тяги целесообразно в условиях разработки месторождений с большими размерами в плане на глубину до 100 м при величине грузопотоков до 25 млн т/год и списочном парке до 25 - 30 машин (прил. 36).

Электровозная тяга больше распространена на открытых разработках. Электровозы специально изготовляют для эксплуатации в тяжелых условиях движения по уклонам карьерных траншей до 40%о (прил. 37). Для повышения усилий по перемещению поездов по уклонам до 50 - 60%о, практически с тем же количеством прицепных думпкаров, используют тяговые агрегаты (прил. 38). Они состоят из электровоза управления и одного - двух думпкаров с моторизованными осями. Могут иметь тепловозную секцию для передвижения по колеям безконтактной электросети, которая характерна для забоев в карьерах и на отвалах.

Карьерные железнодорожные коммуникации состоят из постоянных и временных (передвижных), которые имеют следующее назначение:

постоянные, которые расположены на поверхности в зоне действия промышленных площадок, обогатительных фабрик, в капитальных траншеях вскрытия и на транспортных площадках в карьере и предназначены для соединения с временными железнодорожными путями в забоях рабочих уступов и на отвалах; эксплуатируются на протяжении всего периода существования горного предприятия на одном и том же месте;

временные, которые расположены на рабочих уступах в карьере и на отвалах и периодически передвигаются соответственно перемещению фронта горных работ; эксплуатируются до полного износа верхнего строения колеи.

![]()

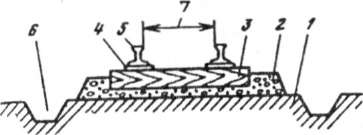

Железнодорожный путь состоит из нижнего и верхнего строений (рис.1.43).

Рис. 1.43. Схема строения железнодорожного пути: 1 - земляное основание; 2 - балласт; 3 - шпала; 4 - подкладка; 5 - рельс; 6 - водоотводная канава; 7 - ширина колеи

Нижнее строение представляет собой земляное основание с водоотводными и искусственными сооружениями, верхнее - состоит из балласта, шпал, рельсов со скреплениями и противоугонами. Земляное основание может быть с твердой основой (скальные породы на уступах в карьере) и податливой (мягкие и разрыхленные породы в карьере и на отвалах). Балласт нужен для равномерного распределения давления и смягчения ударов от подвижного состава на земляное основание, защиты его от промерзания и отвода поверхностных вод. В качестве балласта на карьерах преимущественно используют местные материалы из скальных пород вскрыши крупностью 20 - 70 мм. Как правило, на постоянных путях используют железобетонные шпалы, на временных - деревянные и металлические. Вследствие большой нагрузки от колесных пар подвижного состава в карьерах применяют рельсы тяжелого типа Р65 и Р75. Стандартная длина рельса 12,5 и 25 м. На постоянных путях рельсы сваривают в плети длиной 400 - 800 м.

Практики горных работ показывает, что на карьерах и отвалах рельсо- шпальную решетку кладут или на весьма твердое и неподатливое основание, или же на чрезмерно податливое и увлажненное без достаточной мощности балласта. Отсутствие необходимой мощности балласта в первом случае приводит к преждевременному расколу шпал и нарушению конструкционных размеров колеи. Во втором случае рельсо-шпальная решетка даст значительную просадку, которая приводит к выдавливанию балласта из-под шпал, самовыдергиванию костылей, нарушению продольного и поперечного профилей пути. Для предотвращения этих действий мощность балласта должна составлять 25 - 20 и 25 - 40 см соответственно на временных и постоянных путях. При эксплуатации тяговых агрегатов мощность балластного слоя увеличивается до 50 - 60 см. Количество шпал на 1 км пути изменяется в пределах 1840 - 1920. На колес с радиусом кривизны меньше 300 м количество шпал на 1 км должно быть увеличено до 1920 - 2000 ед.

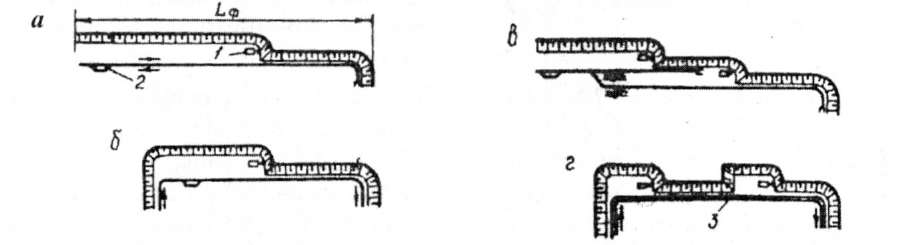

Поскольку забой и отвальные пути выполняют обычно одноколейными с оборудованием обменного поста в начале фронта работ, сложность путевого развития карьерных железных дорог зависит, главным образом, от способа вскрытия месторождения и производственной мощности предприятия. В зависимости от условий залегания месторождения, его конфигурации и глубины отработки железнодорожные съезды могут быть прямыми, тупиковыми, петлевыми и комбинированными. Наиболее универсальными являются тупиковые, в свою очередь подразделяющиеся на одноступенчатые, которые изменяют направление движения поездов на каждом горизонте, и многоступенчатые - при которых изменение направления движения осуществляется через несколько горизонтов. На каждом рабочем горизонте устраивают одно- или двухсторонние пункты примыкания для ответвления железнодорожных путей к месту погрузки в забоях карьера или разгрузки на отвалах. На горизонте обычно эксплуатируют один - два экскаватора (рис. 1.44).

Рис.

1.44. Схемы развития передвижных

железнодорожных путей на блоке выемочной

панели: а, 6 - при работе одного экскаватора

с тупиковым и сквозным движением

поездов; в, г - при работе двух

экскаваторов с тупиковым и сквозным

движением поездов; 1 - экскаватор; 2 -

пункт примыкания; 3 - передвижной разъезд

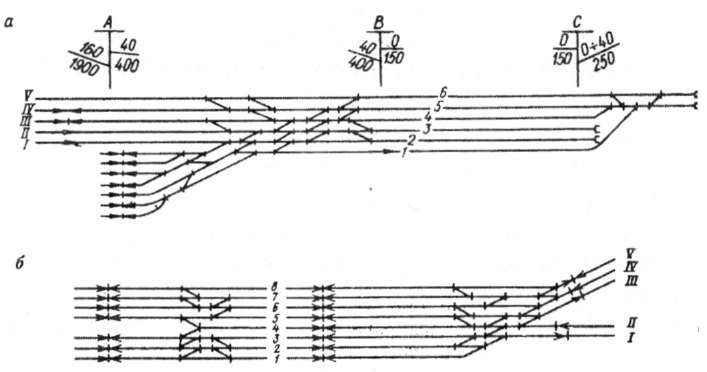

Для обгона, скрещивания, приема и отправки поездов, маневровой работы, технического осмотра и мелкого ремонта, экипировки локомотивов, формирования и расформирования поездов служат станции. На них оборудуют дис- иетчерские посты, откуда производится управление движением поездов от забоев к местам разгрузки. Станции специализируются или по характеру грузов (порода или полезные ископаемые), или по назначению (для приема и отправки груженых поездов и порожняка). На поверхности станции более сложные по конструкции. В карьерах и на отвалах - более простые (рис. 1.45).

Рис.

1.45. Схема тупиковых распределительных

станций в карьере (а) и на поверхности

(б): А, В, С - показатели уклона участка

пути

%о

(числитель) и их длины между смежными

положениями (знаменатель); 1 - 8 -

количество станционных путей; I

V

- направление движения поездов на

поверхности

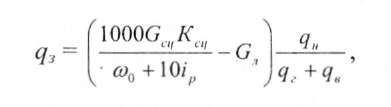

Полезная грузовая норма поезда qn (т) устанавливается для условий движения на выезд по капитальной траншее, которая имеет максимальный (руководящий) подъем ip (%о), и определяется по формуле

где Gcll - сцепная масса локомотива, т; GCII - G„—\ G, - общая масса локомоти-

п0

ва, т; п, п„ - количество осей локомотива и приводных; q,, qe - масса груза в думпкаре и масса порожнего вагона, т; Ка1 = 0,18 - 0,34 - коэффициент сцепления колес с рельсами.

Интенсивность движения железнодорожного транспорта определяется по условиям нахождения на одной колее перегона только одного поезда. В этом случае пропускная способность перегона определяется количеством поездов, которое может быть пропущено по нему за единицу времени. Провозная же способность перегона показывает количество груза, которое может быть перевезено за этот же период. Ограничивающим перегоном, характеризующим транспортную сеть в целом, является минимальная провозная способность, которая соответствует его максимальной длине, наибольшим значениям кривых и подъемов пути. Ограничивающий перегон, как правило, характерен для выезд

ной траншеи с первого от поверхности уступа п примыкающего к ней раздельного пункта.

-

для двухпутного перегона в грузовом

направлении

![]()

где Таут = 22 - время работы железнодорожного транспорта в сутки, ч; п,,, q„ - количество думпкаров в поезде и их грузоподъемность, т; {„ - длина перегона, км; (с - станционный интервал для пропуска поездов, ч; Кр„ = 1,2 — 1,25 - коэффициент резерва провозной способности.

Возможное

количество рейсов одного поезда прг1

(ед./сут)

![]()

![]()

где 9в = 10 - 15;5„= 25 - 30 - скорость движения соответственно по временным и постоянным колеям, км; tp - время разгрузки поезда, ч,

![]()

tra = 0,025 - 0,08 - время разгрузки одного думпкара, ч.

Рабочий

парк локомотивов, как и поездов в целом,

определяется по формуле

Рабочий

парк думпкаров составляет

![]()

![]()

![]()

Эффективность применения железнодорожного транспорта определяется путем комплексного учета затрат на строительство и эксплуатацию путевого хозяйства, локомотивного и вагонного парка, которые обеспечивают высокую про

изводительность выемочно-погрузочно-отвального оборудования в карьерах. При этом должна выдерживаться нужная скорость подвигания фронта горных работ, графики выемки горной массы и складирования пород вскрыши в отвалы.