- •Глава 1 методы исследования

- •Осмотр (inspectio)

- •Пальпация (palpatio)

- •Перкуссия (percussio)

- •Аускультация (auscultatio)

- •Методика и техника аускультации

- •Термометрия

- •I. Предварительное ознакомление с больным животным

- •II. Собственное исследование (status praesens)

- •Типы конституции и их клиническое значение

- •Кожные сыпи

- •Термометрия

- •Нормальная температура тела животных

- •Лихорадка

- •Гипотермия

- •Глава III исследование сердечно-сосудистой системы

- •Исследование сердца

- •Аускультация сердца

- •Происхождение и характер тонов сердца

- •Шумы сердца

- •Графические методы, применяемые при исследовании сердечно-сосудистой системы

- •Клиническое исследование периферических вен

- •Флебография

- •Аритмии (arhythmiae)

- •Кровяное давление

- •Функциональные методы исследования сердечно-сосудистой системы

- •Глава IV исследование дыхательной системы

- •Осмотр носовых отверстий и слизистой оболочки носа

- •Исследование верхнечелюстной и лобной пазух

- •Исследование воздухоносных мешков у лошадей

- •Исследование гортани и трахеи

- •Исследование мокроты

- •Исследование щитовидной железы

- •Частота дыхания

- •Ритм дыхания

- •Типы дыхания

- •Сила и симметричность дыхательных движений

- •Форма грудной клетки

- •Пальпация грудной клетки

- •Перкуссия грудной клетки

- •Изменение границ легких

- •Аускультация грудной клетки

- •Основные физиологические дыхательные шумы

- •Патологические шумы дыхания

- •Трахеальная перкуссия — плегафония

- •Фонометрия

- •Графические методы исследования дыхания

- •Пневмография

- •Пробный прокол грудной клетки

- •Функциональные методы исследования дыхательной системы

- •Клинические показатели подготовленности лошади (по н. С. Черепанов)

- •Глава V исследование пищеварительной системы общие замечания

- •Аппетит

- •Прием корма и питья

- •Исследование преджелудков жвачных

- •Исследование желудка лошади

- •Исследование кишечника

- •Желудочный сок лошади

- •Патологическая секреция при заболеваниях желудка лошади

- •Исследование нативного содержимого желудка

- •Глава VI исследование мочевой системы общие замечания

- •Исследование мочевого пузыря

- •Свойства нормальной мочи некоторых животных

- •Определение физических свойств мочи

- •Определение количества белка в моче кольцевой пробой Роберте -Стольникова

- •Упрощенные методы исследования мочи (с помощью фильтровальной бумаги)

- •Микроскопическое исследование осадков мочи

- •Функциональные методы исследования почек

- •Выделение индигокармина у клинически здоровых лошадей и крупного рогатого скота

- •Глава VII исследование нервной системы

- •И. П. Павлова

- •Патологические изменения чувствительности

- •Мышечный тонус и пассивные движения

- •Расстройства координации движений (атаксии)

- •Механическая возбудимость мышц

- •Параличи

- •Судороги и гиперкинезы

- •Фармакологическая методика

- •Глава VIII исследование системы крови значение гемодиализа и история развития гематологии

- •Ретракция кровяного сгустка

- •Реакция оседания эритроцитов (роэ)

- •Определение билирубина в сыворотке крови

- •Определение кальция в крови

- •Определение фосфора в крови

- •Определение количества гемоглобина

- •Определение цветного показателя

- •Подсчет форменных элементов крови

- •Нормальное количество эритроцитов в крови здоровых животных

- •Техника подсчета лейкоцитов

- •Нормальное количество лейкоцитов в кропи здоровых животных

- •Техника подсчета кровяных пластинок

- •Техника подсчета форменных элементов крови у птиц

- •Техника приготовления мазков

- •Диаметр (в микронах) эритроцитов разных видов животных

- •Лейкоциты

- •Лейкоцитарная формула здоровых животных

- •Учение Шиллинга о лейкоцитозе в свете нейрогенной теории

- •Лейкоцитарный профиль

- •Сетка для гематологического профиля лошади (по Домрачеву)

- •Определение функциональной) способности кровотворных органов

- •Оглавление

- •Глава I. Методы исследования (в. И. Зайцев)............ 13

- •Глава II. Общее исследование животного (в. И. Зайцев)......... 25

- •Глава III. Исследование сердечно-сосудистой системы (и. Г. Шарабрин)67

- •Глава IV. Исследование дыхательной системы (в. И. Зайцев) . . .... 107

- •Глава V. Исследование пищеварительной системы (а. В. Синее) ..... 149

- •Глава VI. Исследование мочевой системы (п. С. Ионов).......... 215

- •Глава VII. Исследование нервной системы (а. Б. Синев)........ 268

- •Глава VIII. Исследование системы крови (а. В. Васильев) ....... 311

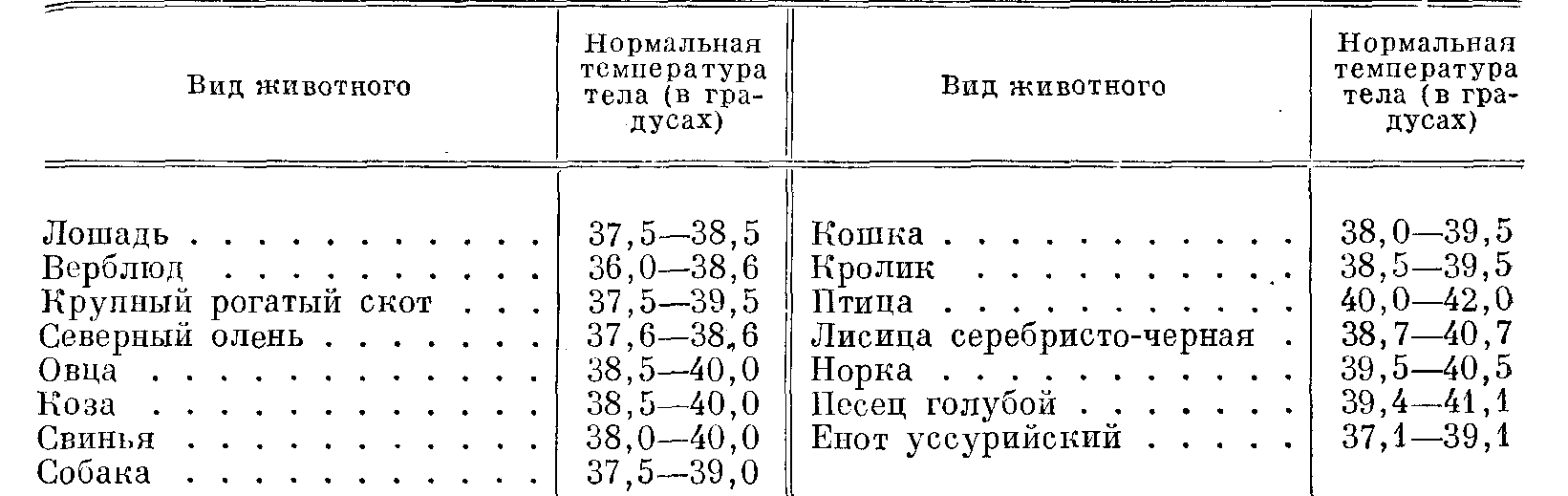

Нормальная температура тела животных

Если обнаруженные изменения температуры тела выходят за пределы колебаний минимума и максимума и физиологически не обоснованы, их следует рассматривать как результат патологии. Причину этих изменений необходимо установить дальнейшими систематическими исследованиями.

13 некоторых случаях прибегают также к исследованию местной температуры. При этом учитывают, что части тела, наиболее защищенные от непосредственного соприкосновения с внешним воздухом (подлопаточная и паховая области), и туловище всегда на ощупь теплее, чем открытые места (конечности, уши и рога).

При лихорадочных процессах температура кожи иногда распределяется неодинаково (одно ухо теплее другого) и неравномерно (кончики ушей заметно холоднее или горячее).

Исследование местной температуры и ее изменения имеют диагностическое значение. Температура кожи зависит от количества крови в ней и скорости течения последней. Этим объясняется повышение ее около поверхностных воспаленных фокусов и понижение при слабой деятельности сердца, эмболии и тромбозе артерий и при сдавливании или закупорке вен исследуемой части тела.

Лихорадка

Лихорадка — общая реакция организма на действие патологических раздражителей, характеризующаяся нарушением теплорегуляции и повышением температуры тела. Этот процесс чаще всего является результатом действия на организм инфекционных агентов, но наблюдаются лихорадки и неинфекционного происхождения (асептические), обусловленные распадом клеточных элементов и тканей организма, потерявших жизнеспособность (лихорадки после операций, закрытых переломов костей, после внутренних кровотечений, при родах, при сильных мышечных напряжениях).

В некоторых случаях лихорадочные повышения температуры возникают под влиянием нервных импульсов центрального или периферического происхождения (неврозы, сильные боли при коликах).

При лихорадочном процессе наблюдаются, кроме повышения температуры тела, озноб, изменения со стороны наружных покровов, расстройства функций органов пищеварения, кровообращения, дыхания, мочеотделения и нервной системы.

Легкая степень озноба может появиться в результате слабых сокращений мышц. При тяжелых лихорадках бывает сильный озноб, сопровождающийся ритмическими сокращениями мышц всего туловища.

В начальной стадии лихорадки отмечаются похолодание кожи, неравномерное распределение температуры на ушах, рогах и конечностях, взъерошенность волос и потеря ими блеска, нередко сыпи на коже (инфекционная экзантема).

При тяжелых лихорадках уменьшается аппетит, вплоть до полного отказа от приема корма, расстраивается функция слюнных, желудочных и кишечных желез, в результате чего ослабляется моторика желудка и кишечника. У крупного рогатого скота появляются атония преджелудков и расстройство жвачки, у лошадей — обычно запоры, а иногда и завалы в слепой и ободочной кишках. Весьма чувствительны в этом отношении жвачные, у которых даже легкая лихорадка сопровождается значительными нарушениями со стороны желудочно-кишечного тракта, а сильная — высыханием содержимого книжки; это нередко наблюдается при гемоспоридиозах и представляет угрозу для жизни больных.

Нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы в первое время мало заметны, но в дальнейшем нарастают, а иногда усиливаются настолько, что требуют от ветеринарного врача самого тщательного наблюдения. Вначале отмечается учащение пульса, усиление сердечного толчка и тонов, которые к концу заболевания ослабляются. Кровяное давление понижается, изменяются стенки кровеносных сосудов и развиваются застойные явления. Резко выраженная реакция со стороны сердца наблюдается, например, при лихорадке в течение инфекционной анемии лошадей, плевропневмонии, злокачественной формы ящура, сибирской язвы, а со стороны сосудистой системы — при всех болезнях из группы геморрагических диатезов.

К расстройствам дыхательной системы при лихорадке, как наиболее наглядные симптомы ее, относятся учащение дыхания, смешанная одышка и дыхание брюшного типа.

В стадии высшего развития лихорадки уменьшается диурез, и изменяются физико-химические свойства мочи: повышается ее удельный вес, увеличивается вязкость, понижается щелочность (у лошади), уменьшается количество неорганизованных осадков и появляется альбуминурия. При тяжелых лихорадочных болезнях микроскопическим исследованием осадков мочи устанавливают клетки почечного эпителия, эпителиальные цилиндры, отдельные эритроциты, что является признаком начинающегося нефроза и нефрита. Со стороны нервной системы необходимо отметить заметную вялость больных, различную степень их угнетения, переходящую в тяжелых случаях в сопорозное состояние, судорожные подергивания мускулатуры и вынужденные движения.

Что касается крови, то при лихорадочных болезнях инфекционного характера обычно отмечается гиперлейкоцитоз при выраженной нейтрофилии с регенеративными сдвигами ядра, качественные изменения лейкоцитов и эритроцитов, регенерация крови.

При нормальных условиях содержания животных температура тела удерживается у них на более или менее постоянном уровне, что достигается теплорегуляцией, обеспечивающей равновесие между теплопродукцией организма и его теплоотдачей. Преобладание теплопродукции может привести к стойкому повышению температуры тела — гипертермии, превалирование же теплоотдачи ведет к ее понижению — гипотермии.

Изменения и функциональные нарушения в отдельных системах организма находятся в зависимости от характера лихорадки; например, при легкой лихорадке эти нарушения часто проявляются в слабой форме и могут отражаться лишь на отдельных системах, тогда как при тяжелой они резко выражены.

В клиническом комплексе сложного лихорадочного процесса наиболее ярким и легко определяемым является повышение температуры тела — гипертермия.

Гипертермию еще с древних времен рассматривали как устойчивый и чувствительный симптом при оценке степени лихорадки, ее продолжительности и реактивной способности больного организма. Повышение температуры при лихорадке бывает очень разнообразным по высоте, длительности и характеру колебаний.

По высоте температуры различают субфебрильные лихорадки — с повышением ее не более чем на 1° против нормы, фебрильные—до 2°, пиретические— до 3° и гиперпиретические—с повышением более чем на 3°.

Гиперпиретические и пиретические лихорадки наблюдаются при пиемии, септицемии и тяжелых инфекционных болезнях — крупозной плевропневмонии и острой инфекционной анемии лошадей, чуме и сибирской язве крупного рогатого скота, чуме и роже свиней. Чаще встречаются фебрильные лихорадки-при мыте, инфлюэнце, крупозной пневмонии и инфекционной анемии лошадей, перипневмонии и шумящем карбункуле рогатого скота и других болезнях. Субфебрильные лихорадки часто бывают при диффузных бронхитах, плевритах, фарингитах, некоторых заболеваниях кишечника, эндокардитах и других болезненных процессах.

У старых лошадей, истощенных коров, поросят-заморышей температура в некоторых случаях держится в пределах нормы, несмотря на ясно выраженную лихорадку — адинамическая лихорадка.

По длительности течения различают лихорадки эфемерные, или мимолетные, острые, подострые и хронические.

Эфемерные, или мимолетные, лихорадки (febris ephemera) длятся обычно от нескольких часов до 1—2 дней. Они часто встречаются у крупного рогатого скота после введения вакцин, сывороток, при расстройствах пищеварения, а у лошадей при маллеинизации.

Острые лихорадки (febris acuta) длятся до 1—1V2 месяцев и наблюдаются при атипических формах мыта и контагиозной плевропневмонии, при кровопятнистой болезни лошадей, сапе, инфекционной анемии, чуме свиней и собак и др.

Хронические лихорадки (febris chronica) имеют крайне затяжное течение — до нескольких месяцев и даже лет. Они встречаются при хронических инфекциях — туберкулезе, хроническом сапе, инфекционной анемии, су-ауру.

Это деление лихорадок чрезвычайно схематично и значение его толька условное.

Суточные колебания температуры тела обыкновенно сохраняются и при лихорадочных болезнях. По утрам температура бывает ниже (послабление — remissio), а по вечерам выше (обострение —exacerbatio).

При туберкулезе иногда наблюдается обратное явление, когда утренняя температура выше вечерней (typus inversus).

В зависимости от этиологии болезненного процесса и состояния организма температурная кривая лихорадки имеет характерные особенности. Различают следующие типы лихорадки: постоянную, послабляющую, перемежающуюся, возвратную и атипическую.

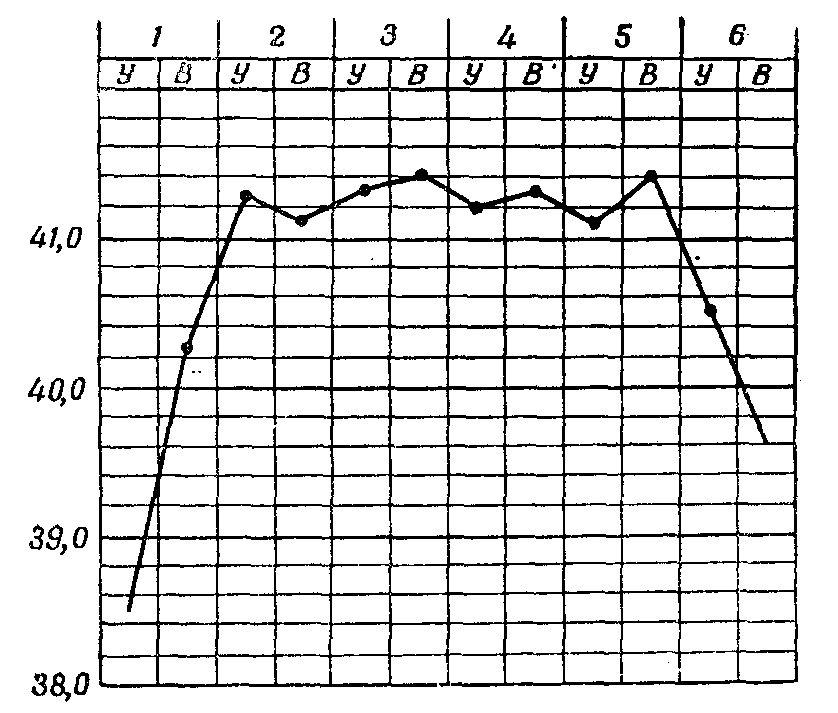

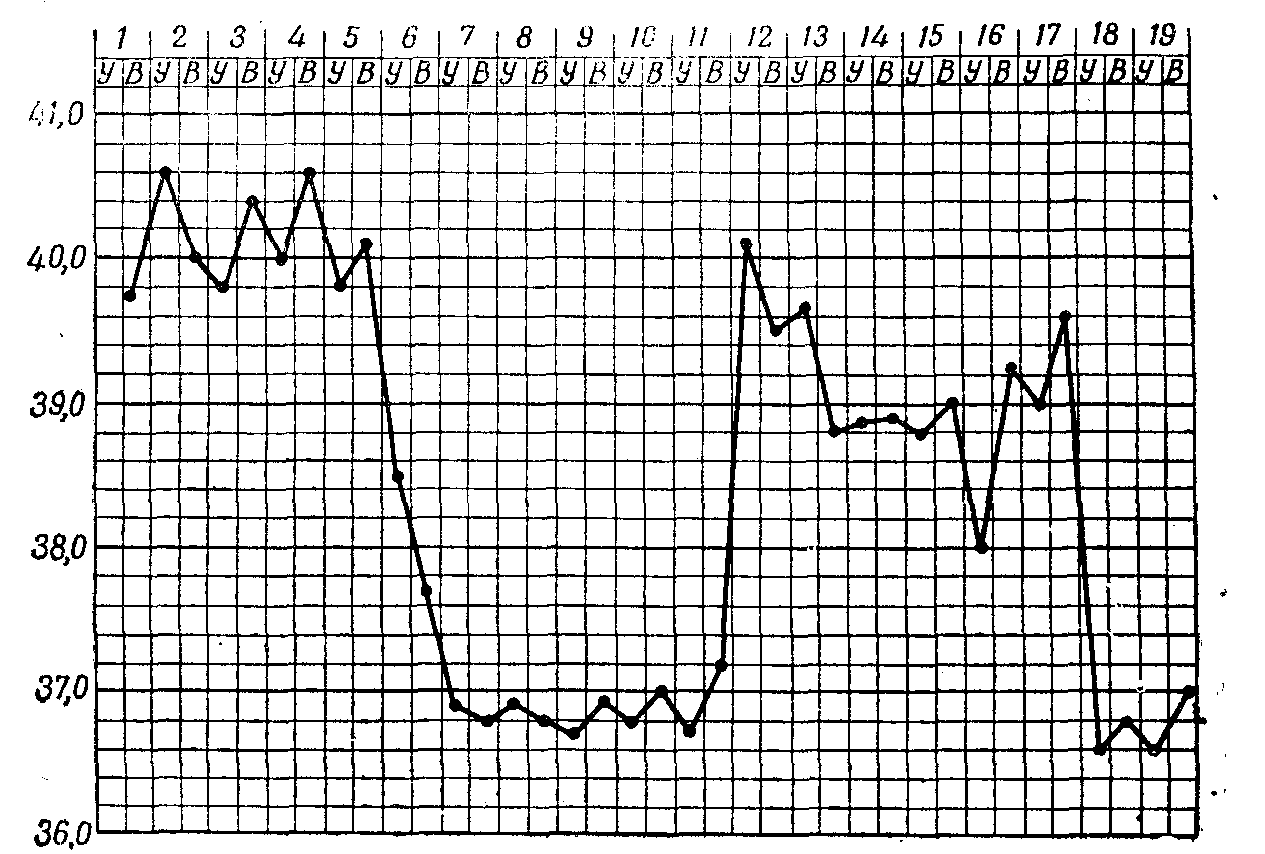

Рис. 22. Постоянная лихорадка при крупозной пневмонии у лошадей.

1. Постоянная лихорадка (febris continua) характеризуется более или менее высокой и длительной температурой с очень небольшими, не более 1°, суточными колебаниями. Этот тип встречается при крупозной пневмонии, паратифе телят и некоторых других болезнях. Повышение температуры в начале лихорадки и понижение ее в конце может быть быстрым и медленным.

Рис. 23. Послабляющая лихорадка (изнуряющая).

2. Послабляющая, или ремитирующая, лихорадка (febris remittens) дает значительные суточные колебания темпера туры — от 1 до 2°, не доходящие, однако, до нормы. Это один из самых частых типов, встречающихся у всех видов животных при очень многих стрептококковых и стафилококковых инфекционных болезнях.

Когда при послабляющей лихорадке во время обострения температура очень высока, а при послаблении падает ниже нормы, причем суточные колебания ее достигают 4—5°, то такую лихорадку называют изнуряющей, или гектической (febris hectica). Она сопровождается частыми ознобами.

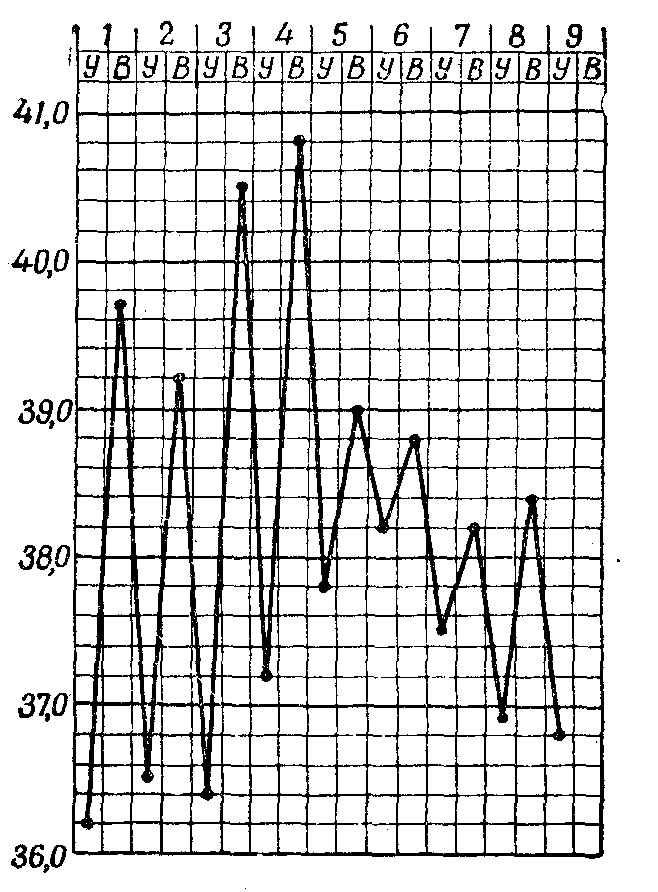

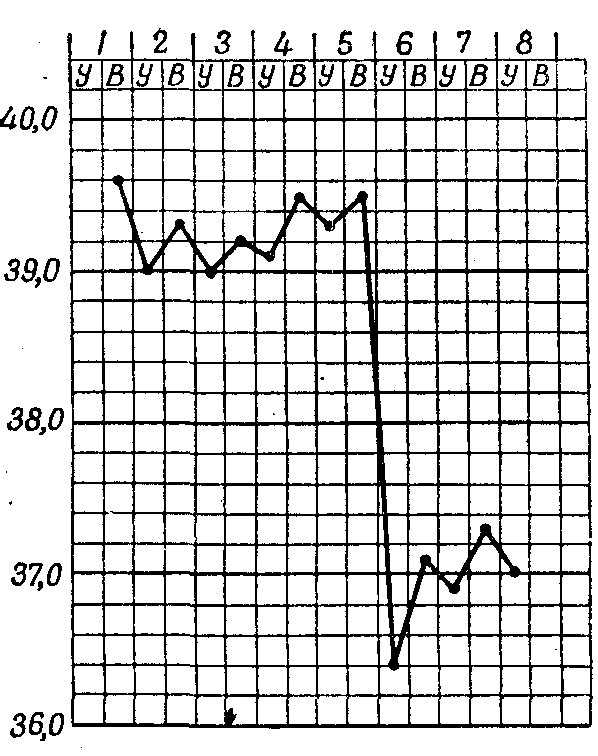

Перемежающаяся, или интермитирующая, л и х о р а д к a (febris intermittens) характеризуется короткими лихорадочными приступами (пароксизмы), чередующимися с безлихорадочными периодами различной продолжительности (апирексии). Различают лихорадки с пароксизмами ежедневными (febris intermittens quotidiana), через день (febris intermittens tertiana) и через два дня (febris intermittens quartana). Каждый пароксизм начинается сильным ознобом и кончается появлением обильного пота. В наиболее типичной форме перемежающаяся лихорадка отмечается при су-ауру и инфекционной анемии лошадей.

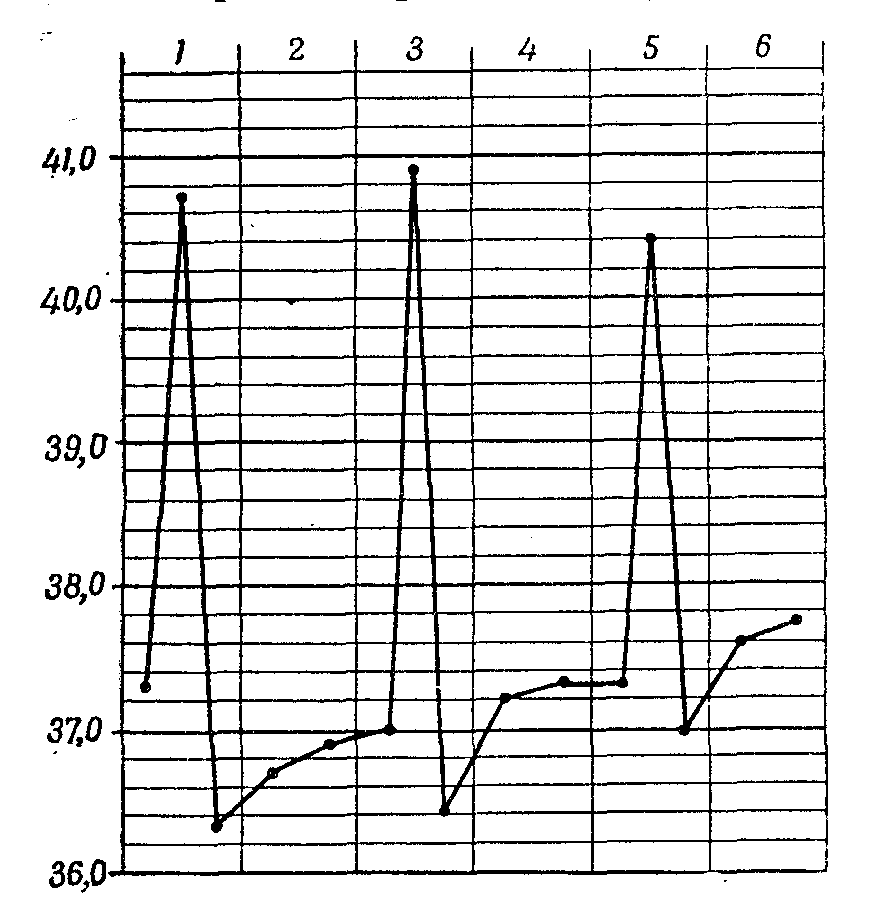

Возвратная лихорадка (febris recurrens) сопровождается правильным чередованием высоколихорадочных и безлихорадочных периодов длительностью по нескольку дней. Суточные колебания температуры такие же, как и при постоянной или послабляющей лихорадке. Быстрому повышению температуры обычно сопутствует сильный озноб, а быстрому падению ее до нормы или даже ниже нормы — обильная потливость. Период

апирексии, продолжающийся 6—8 дней, сменяется новым приступом; иногда бывают три, четыре и более приступов. Возвратная лихорадка наблюдается при острой и хронической форме инфекционной анемии лошадей и ряде других болезней.

5. Атипическая лихорадка (febris atypica) отличается от всех других типов неправильными суточными колебаниями и неопределенной длительностью. Встречается она при очень многих болезнях — при атипических формах мыта, плевропневмонии, остром сапе, чуме свиней.

Различают три стадии лихорадки.

1. Начальная стадия (stadium incrementi) охватывает период, когда происходит нарастание температуры до максимума и развиваются остальные, свойственные лихорадке явления.

В

.

(септические процессы, кровопаразитарные болезни), а в других медленно, в продолжение нескольких дней.

2. Стадия высшего развития болезни (stadium fastigii) совпадает с временем, когда проявляются все свойственные лихорадке патологические изменения

3. Стадия снижения температуры (stadium decrement!) и выздоровления (реконвалесценции) узнается то по быстрому снижению температуры до нормы в течение нескольких часов — критическое падение (crisis), то по медленному, в течение нескольких дней,— литическое падение (lysis).

Рис. 24. Перемежающаяся лихорадка

Рис. 25. Возвратная лихорадка.

Критическое падение температуры обычно сопровождается сильным потением и часто наблюдается при крупозной пневмонии и многих острых инфекциях (инфлюэнца лошадей, паратиф телят). При кризисе параллельно понижению температуры приходят также в норму пульс и дыхание.

Лит и чес кое падение температуры отмечается в период выздоровления при многих болезнях (фарингит, плеврит, мыт и др.). Так же как и кризису, ему обычно сопутствует улучшение общего состояния больного (появление аппетита, улучшение сердечной деятельности, уменьшение числа дыханий и т. д.).

В некоторых случаях температура при кризисе может вновь подняться и держаться на высоком уровне в течение нескольких дней. Это явление называется ложным, или прерванным, кризисом и указывает на дальнейшее распространение процесса или на развитие осложнений. Нередко кризису предшествует кратковременный резкий подъем температуры— perturbatio critica, выражающийся ухудшением общего состояния больного.

При летальном исходе наступлению смерти может предшествовать агония, или период предсмертной борьбы. Во время агонии температура тела то поднимается все выше и выше — восходящий тип атонального периода, то падает все ниже и ниже — нисходящий тип агонального периода.

Течение лихорадки и общий вид температурной кривой часто настолько характерны, что могут быть использованы, как весьма ценные данные как при постановке диагноза, так и при осуществлении лечебно-профилактических мероприятий.

Рис. 26 Критическое падение температуры тела.