- •Глава 1 методы исследования

- •Осмотр (inspectio)

- •Пальпация (palpatio)

- •Перкуссия (percussio)

- •Аускультация (auscultatio)

- •Методика и техника аускультации

- •Термометрия

- •I. Предварительное ознакомление с больным животным

- •II. Собственное исследование (status praesens)

- •Типы конституции и их клиническое значение

- •Кожные сыпи

- •Термометрия

- •Нормальная температура тела животных

- •Лихорадка

- •Гипотермия

- •Глава III исследование сердечно-сосудистой системы

- •Исследование сердца

- •Аускультация сердца

- •Происхождение и характер тонов сердца

- •Шумы сердца

- •Графические методы, применяемые при исследовании сердечно-сосудистой системы

- •Клиническое исследование периферических вен

- •Флебография

- •Аритмии (arhythmiae)

- •Кровяное давление

- •Функциональные методы исследования сердечно-сосудистой системы

- •Глава IV исследование дыхательной системы

- •Осмотр носовых отверстий и слизистой оболочки носа

- •Исследование верхнечелюстной и лобной пазух

- •Исследование воздухоносных мешков у лошадей

- •Исследование гортани и трахеи

- •Исследование мокроты

- •Исследование щитовидной железы

- •Частота дыхания

- •Ритм дыхания

- •Типы дыхания

- •Сила и симметричность дыхательных движений

- •Форма грудной клетки

- •Пальпация грудной клетки

- •Перкуссия грудной клетки

- •Изменение границ легких

- •Аускультация грудной клетки

- •Основные физиологические дыхательные шумы

- •Патологические шумы дыхания

- •Трахеальная перкуссия — плегафония

- •Фонометрия

- •Графические методы исследования дыхания

- •Пневмография

- •Пробный прокол грудной клетки

- •Функциональные методы исследования дыхательной системы

- •Клинические показатели подготовленности лошади (по н. С. Черепанов)

- •Глава V исследование пищеварительной системы общие замечания

- •Аппетит

- •Прием корма и питья

- •Исследование преджелудков жвачных

- •Исследование желудка лошади

- •Исследование кишечника

- •Желудочный сок лошади

- •Патологическая секреция при заболеваниях желудка лошади

- •Исследование нативного содержимого желудка

- •Глава VI исследование мочевой системы общие замечания

- •Исследование мочевого пузыря

- •Свойства нормальной мочи некоторых животных

- •Определение физических свойств мочи

- •Определение количества белка в моче кольцевой пробой Роберте -Стольникова

- •Упрощенные методы исследования мочи (с помощью фильтровальной бумаги)

- •Микроскопическое исследование осадков мочи

- •Функциональные методы исследования почек

- •Выделение индигокармина у клинически здоровых лошадей и крупного рогатого скота

- •Глава VII исследование нервной системы

- •И. П. Павлова

- •Патологические изменения чувствительности

- •Мышечный тонус и пассивные движения

- •Расстройства координации движений (атаксии)

- •Механическая возбудимость мышц

- •Параличи

- •Судороги и гиперкинезы

- •Фармакологическая методика

- •Глава VIII исследование системы крови значение гемодиализа и история развития гематологии

- •Ретракция кровяного сгустка

- •Реакция оседания эритроцитов (роэ)

- •Определение билирубина в сыворотке крови

- •Определение кальция в крови

- •Определение фосфора в крови

- •Определение количества гемоглобина

- •Определение цветного показателя

- •Подсчет форменных элементов крови

- •Нормальное количество эритроцитов в крови здоровых животных

- •Техника подсчета лейкоцитов

- •Нормальное количество лейкоцитов в кропи здоровых животных

- •Техника подсчета кровяных пластинок

- •Техника подсчета форменных элементов крови у птиц

- •Техника приготовления мазков

- •Диаметр (в микронах) эритроцитов разных видов животных

- •Лейкоциты

- •Лейкоцитарная формула здоровых животных

- •Учение Шиллинга о лейкоцитозе в свете нейрогенной теории

- •Лейкоцитарный профиль

- •Сетка для гематологического профиля лошади (по Домрачеву)

- •Определение функциональной) способности кровотворных органов

- •Оглавление

- •Глава I. Методы исследования (в. И. Зайцев)............ 13

- •Глава II. Общее исследование животного (в. И. Зайцев)......... 25

- •Глава III. Исследование сердечно-сосудистой системы (и. Г. Шарабрин)67

- •Глава IV. Исследование дыхательной системы (в. И. Зайцев) . . .... 107

- •Глава V. Исследование пищеварительной системы (а. В. Синее) ..... 149

- •Глава VI. Исследование мочевой системы (п. С. Ионов).......... 215

- •Глава VII. Исследование нервной системы (а. Б. Синев)........ 268

- •Глава VIII. Исследование системы крови (а. В. Васильев) ....... 311

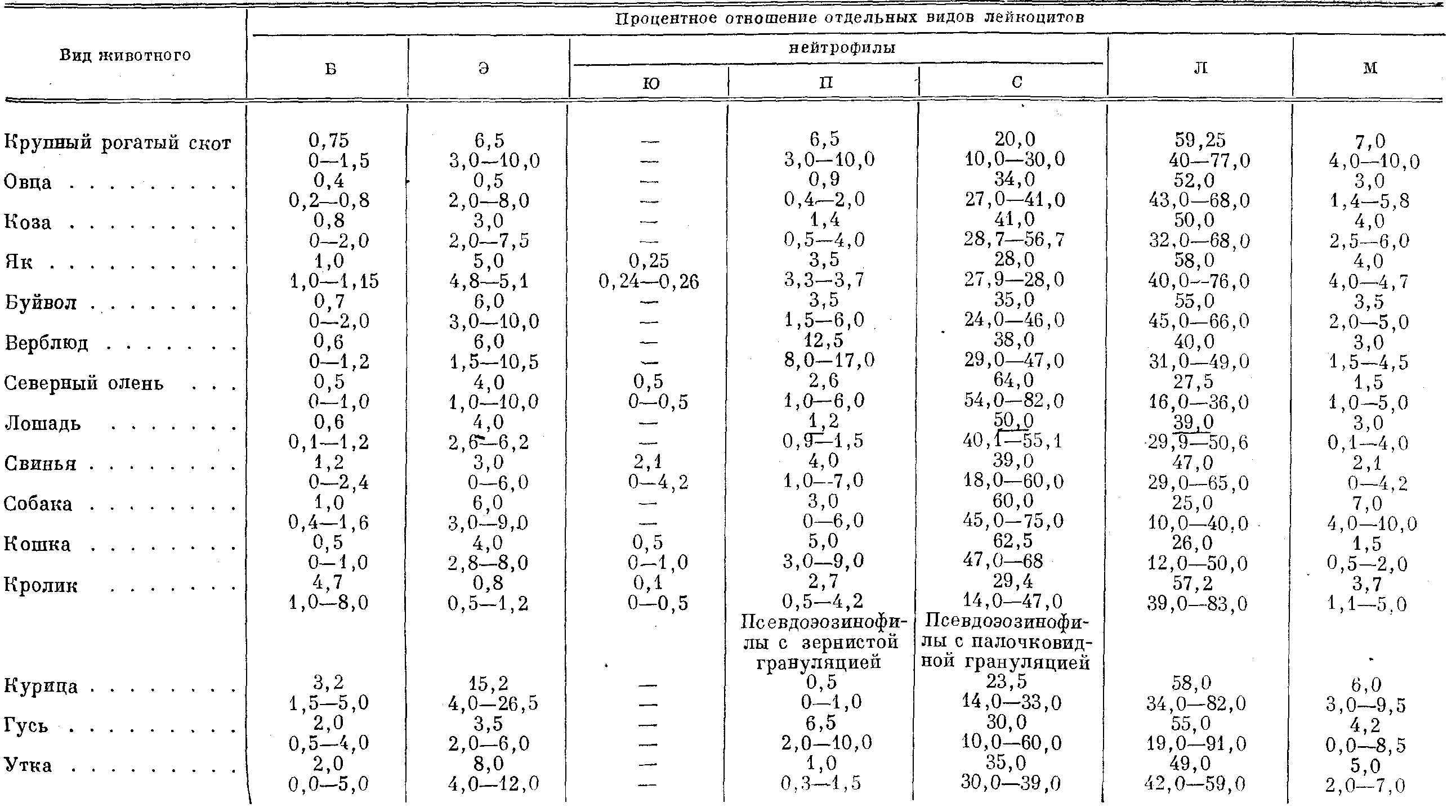

Лейкоцитарная формула здоровых животных

Определение лейкоцитарной формулы. При подсчете и дифференциации лейкоцитов необходимо придерживаться однотипной методики. Только при этом условии можно ожидать, что повторный подсчет в том же мазке даст близкий результат. Для подсчета лейкоцитов используют методы Шиллинга и Филиппченко.

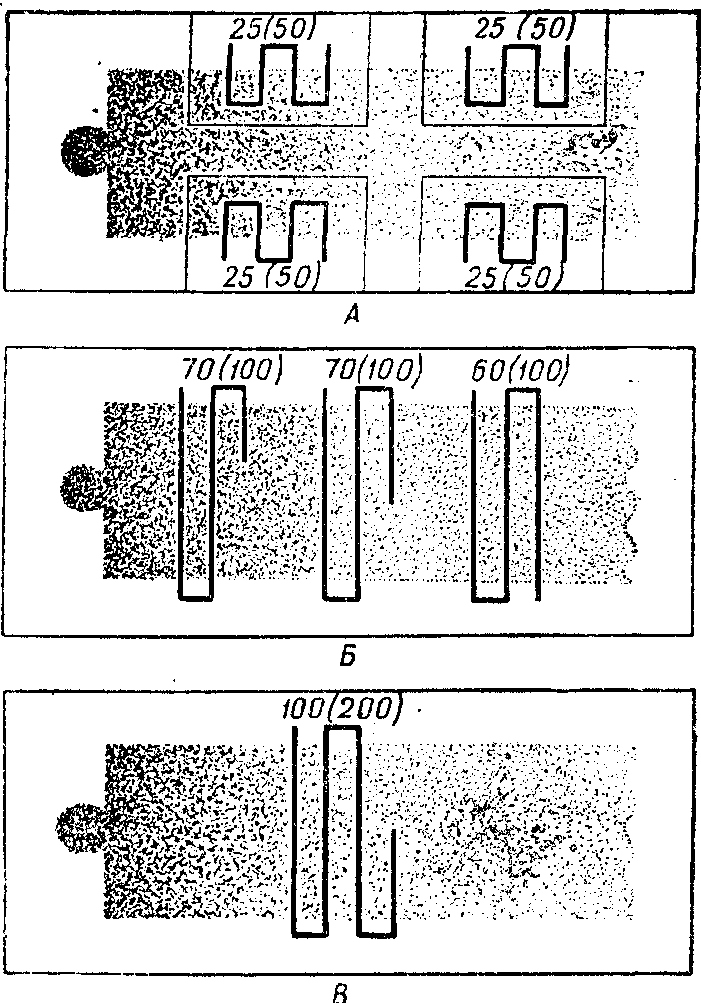

Рис. 186. Подсчет лейкоцитов:

А — по четырехпольному методу; Б—по трехпольному методу (по Филиппченко); В—посредине мазка.

Метод Шиллинга. Шиллинг предложил определять количество лейкоцитов в четырех участках мазка по линии меандра (четырехпольный метод меандра). На препарате выбирают четыре участка. В каждом из них подсчитывают от 25 до 50 лейкоцитов. Всего в мазке должно быть подсчитано 100—200 клеток, а при гиперлейкоцитозах не меньше 400.

Отметив выбранные участки каплей кедрового масла, помещают препарат на подвижной столик микроскопа (если отсутствует крестообразный столик, просматривают по зигзагу). Первое поле зрения устанавливают так, чтобы был виден свободный край мазка. Подсчитав все лейкоциты в этом поле, препарат передвигают вглубь на следующее и вновь подсчитывают и дифференцируют все находящиеся в нем лейкоциты. Учтя лейкоциты в четырех полях зре-пия, передвигают препарат в сторону на такое же количество полей зрения и затем к краю мазка. При таком передвижении в глубь, в сторону и к краю мазка получается линия, напоминающая букву П.

Когда количество сосчитанных клеток достигает 50, переходят на второй участок, затем на третий и четвертый. Всего в четырех участках подсчитывается 200 клеток.

Метод Ф и л и п п ч е н к о заключается в том, что мазок мысленно делят на три части: начальную, среднюю и конечную. Подсчет ведут по прямой линии от одного края мазка до другого. В каждой части подсчитывают 100 клеток. Всего, таким образом, вмазке учитывается 300 лейкоцитов. Этот метод предложен из тех соображений, что лейкоциты в мазке распределяются неравномерно.

Сравнительные подсчеты по методу Шиллинга и Филиппченко дают очень близкие результаты: расхождение получается в пределах допустимых 3—5%. Подсчитывая и дифференцируя клетки, результаты необходимо сейчас же записывать; полагаться на память не следует, так как выведение лейкоцитарной формулы представляет собой довольно однообразную и утомительную' работу.

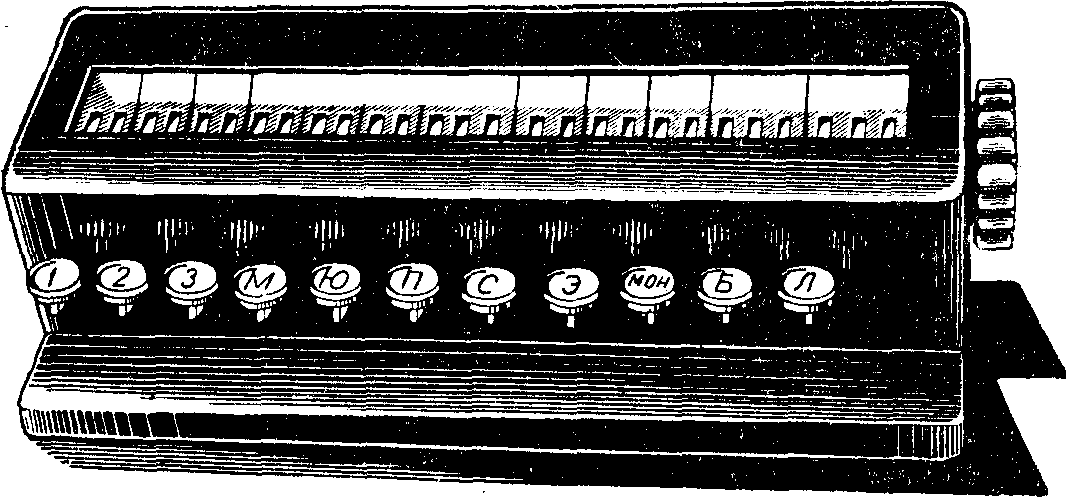

В экспериментально-конструкторских мастерских при Институте экспериментальной биологии и патологии имени А. А. Богомольца для подсчета лейкоцитов сконструирован специальный счетчик. Использование его облегчает и ускоряет работу (подсчет производится механически, без отвлечения внимания исследователя от микроскопа, причем исключается возможность появления ошибок, неизбежных при других методах подсчета).

На счетчике одиннадцать клавишей, восемь из которых имеют буквенное обозначение, соответствующее определенным лейкоцитам, а три предназначены для подсчета патологических клеточных элементов. Для отсчета нажимают пальцем на один из клавишей, затем его опускают, чтобы клавиш мог вернуться в исходное положение.

При каждом отсчете одновременно с суммированием отдельных клеток автоматически определяется общее число клеток. С появлением в крайнем правом смотровом окне числа 200 звонок автоматически сигнализирует об окончании исследования. Гашение итогов достигается поворотом ручки против часовой стрелки до появления нулей во всех смотровых окнах.

Запись обнаруженных клеток можно производить в специальные таблицы дифференциального подсчета лейкоцитов. Пользуясь ими и диктуя результат помощнику, можно добиться большой точности в работе и значительного ее ускорения. Если подсчет и дифференциация клеток без помощника требуют 20—30 минут на мазок, то с помощником те же 200 клеток подсчитывают и дифференцируют в 3—5 минут (И. Н. Егоров). Таблицы удобны и тем, что они дают возможность отмечать все атипичные клетки и другие особенности мазка. Таблицы изготовляют типографским путем в массовом количестве, но можно сделать и одну таблицу с хорошими цветными рисунками и поместить ее под матовое стекло. Результаты исследования записывают на стекле и после подсчета переносят в протокол, а матовое стекло протирают мягкой и влажной тряпкой.

Рис. 187. Одиннадцатиклавишный счетчик для формулы крови.

Подсчет и дифференциацию можно облегчить также, употребляя бусинки или горошинки в количестве 200. Рядом с микроскопом ставят коробочки с обозначением на них вида лейкоцитов, входящих в состав формулы, или специальный штатив с лунками, на краях которого сделаны те же обозначения. При просмотре препарата в соответствующую лунку кладут бусинку (горошину). При известном навыке и знании порядка расположения лунок отсчитывание совершается почти механически.

Изменение лейкоцитарной формулы

В крови здоровых животных циркулируют только зрелые клетки. Хотя распад известного процента форменных элементов происходит непрерывно (физиологическая дегенерация), но последние также непрерывно восстанавливаются за счет клеток, поступающих из кроветворных органов (физиологическая регенерация).

Замещение погибших форменных элементов новыми заметно не сказы иается на циркулирующей крови.

При патологических процессах разрушение форменных элементов протекает более интенсивно. Если кроветворные органы функционально полно ценны, а отрицательно действующий фактор обладает незначительной силой, то убыль может возмещаться из кровяного депо, и картина циркулирующей крови не изменяется совершенно или только в слабой степени. Если же разрушение форменных элементов на периферии очень сильное, то может создаться такое положение, при котором замещение их зрелыми клетками ста ловится невозможным; тогда в токе крови появляются незрелые клетки —

мяелоциты и юные, происходит «омоложение» циркулирующей крови. Такое омоложение может касаться всех видов лейкоцитов, но в лейкоцитарной формуле находит отражение только омоложение нейтрофилов.

Процесс замещения убыли клеточных элементов в циркулирующей крови Шиллинг назвал ее регенерацией, а сдвиг ядра «влево» за счет появления молодых форм — регенеративным.

Увеличение в циркулирующей крови количества палочкоядерных нейтрофилов Шиллинг характеризует как простую регенерацию, появление юных и миелоцитов — как резкую регенерацию, а обнаружение атипичных форм — как гипоплазию (дегенерация), которая при истощении кровотвор-ных органов может перейти в аплазию.

Дегенеративный сдвиг нейтрофилов «влево» выражается возрастанием в циркулирующей крови числа палочкоядерных и сегментоядерных клеток' с наличием в них дегенеративных изменений. Палочкоядерные нейтрофилы имеют узкое, темное пикнотическое ядро, указывающее на то, что эти клетки развивались ненормально и ядро их не подвергалось сегментации. Увеличение числа сегментоядерных с повышенной сегментацией ядра рассматривается как сдвиг «вправо».

Увеличение содержания клеток одного ряда сказывается на количестве других форменных элементов. Сдвиги внутри лейкоцитарной формулы и определяют ее диагностическое и прогностическое значение.

При острых инфекциях для защиты организма нужны протеолитичесюю и окислительные ферменты, носителями которых являются нейтрофилы. Естественно, что в ответ на раздражение костный мозг в таких случаях продуцирует и выбрасывает эти клетки в повышенном количестве. Эти внутренние изменения формулы крови дают возможность учитывать направление кроветворения, состояние кровотворных органов, а также ферментативную способность органов и тканей.

Формула крови может меняться не только в зависимости от характера раздражения (различные патогенные агенты) и длительности процесса (острый и хронический), но и в динамике одного и того же процесса.

В течение каждого септического процесса Шиллинг различает три основные фазы: 1) нейтрофилыюй борьбы, 2) моноцитарыой защиты и 3) выздоровления.

Начальная фаза борьбы организма с инфекцией характеризуется нейтрофильным лейкоцитозом со сдвигом «влево». Количество лимфоцитов и моноцитов при этом уменьшается, а базофилы и эозинофилы исчезают совершенно. Общее количество лейкоцитов резко увеличивается.

Вторая фаза представляет собой перелом в течении болезни. В организме ослабляются ферментативные процессы. Уменьшаются количество нейтрофилов и сдвиг. Возрастает число моноцитов и лимфоцитов, появляются эозинофилы. Общее количество лейкоцитов несколько падает по сравнению с первой фазой, но сохраняется выше нормы.

Третья фаза сопровождается увеличением количества лимфоцитов, появлением значительного процента моноцитов и эозинофилов, при нормальном или слегка пониженном количестве нейтрофилов, без сдвига «влево». Общее количество лейкоцитов по сравнению с нормой слегка возрастает. Эта фаза совпадает с исчезновением симптомов, характерных для данного процесса.

Правильная смена фаз в борьбе организма с инфекцией является цен тральным пунктом учения Шиллинга об изменениях белой крови и их клиническом значении.

Шиллинг смену фаз объясняет действием специфического раздражителя на кровотворные органы, так как, по его мнению, костный мозг, лимфатическая и моноцитарная системы могут реагировать совершенно независимо, а часто даже антагонистически. Отсюда нейтрофилия со сдвигом «влево»— фаза борьбы, моноцитоз — фаза защиты и лимфоцитоз — фаза излечения, фаза закрепления победы.

Патологических процессов, при которых смена фаз находит реальное подтверждение, сравнительно немного. К таким процессам можно отнести, например, фибринозное воспаление легких у лошади. В большинстве случаев отмечаются только две фазы: первая и третья. Начало процесса характеризуется резкой ыейтрофилией со сдвигом «влево», а его конец — лимфоцитозом с постепенным переходом к нормальной формуле кропи для данного вида животных.

Изменение количества лейкоцитов

Увеличение количества лейкоцитов по сравнению с нормой (до нескольких десятков и даже сотен тысяч) носит название лейкоцитоза, а уменьшение (до 1000 и даже меньше в 1 мм3) — лейкопении.

Лейкоцитоз и лейкопения отражают собой состояние кроветворных органов, главным образом костного мозга, в чем и заключается высокая ссмио-логическая значимость этих состояний. Лейкоцитоз является показателем усиления функции лейкопоэтического аппарата, в основе же лейкопении лежит ослабление этой функции.

От истинных лейкоцитозов и лейкопений следует отличать перераспределительные лейкоцитозы и лейкопении. Разница между ними заключается is том, что первые зависят от состояния кроветворных органов, их раздражо-ния или угнетения, а вторые от неравномерного распределения лейкоцитов между внутренними органами и наружными частями тела. Это может быть следствием вегетативно-нервных и температурных влияний, расстройства кровообращения, мышечной работы. Перераспределительным лейкоцитозам и лейкопениям присущ быстрый преходящий характер, в то время как истинные отличаются значительной стойкостью.

Необходимо также дифференцировать физиологический лейкоцитоз от патологического. Физиологическим считается лейкоцитоз беременных, новорожденных и пищеварительный.

Патологические лейкоцитозы весьма стойкие; они сопутствуют ряду заболеваний как инфекционного, так и неинфекционного характера, с нагноением в различных органах и тканях. Некоторые заболевания — сап, мыт, крупозное воспаление легких, рожа свиней, туберкулез — протекают со значительным повышением количества лейкоцитов; другие же — инфлюэнца лошадей, чума свиней, паратиф телят — с лейкопенией. Гиперлейкоцитоз при последних заболеваниях может наблюдаться лишь в случаях осложнений. Нужно отметить, однако, что заболеваниям, протекающим обычно с гиперлейкоцитозом, может сопутствовать лейкопения и наоборот. Убедительное доказательство таких переходов дает крупозное воспаление легких. При сильном гемолизе крови и угнетении центров кроветворения гиперлейкоцитоз сменяется лейкопенией. Повальное воспаление легких крупного рогатого скота вначале протекает с лейкопенией, но в дальнейшем, когда защитные силы организма берут верх и развитие воспалительного отека в интерстп-циальной ткани легкого прекращается, появляется резкий гиперлейкоцитоз.

Нейтрофильный лейкоцитоз. Помимо общего лейкоцитоза, при котором сохраняется нормальная лейкоцитарная формула, различают лейкоцитозы, сопровождающиеся увеличением числа отдельных видов белых кровяных телец — нейтрофилов, лимфоцитов, эозинофилов, базофнлов и моноцитов.

Нейтрофильный лейкоцитоз — наиболее частый и практически самый важный. Старое представление о лейкоцитозах сводилось к учению о нейтрофилии, так как при патологических процессах чаще всего наблюдались ней-трофильнье лейкоцитозы. При наличии последних, как правило, протекают инфекции, воспалительные процессы, интоксикации.

Нейтрофилия характеризуется не только количественными изменениями, но и появлением в циркулирующей крови многочисленных палочкоядерных, юных, а иногда и миелоцитов, т. е. ядерным сдвигом «влево». Интенсивность регенерации белых кровяных телец костным мозгом прямо пропорциональна раздражению.

По степени регенерации нейтрофильный лейкоцитоз Шиллинг разделил на следующие группы: 1) нсйтрофилия с простым регенеративным сдвигом;

2) нейтрофилия с резким регенеративным—гиперрогенеративным сдвигом;

3) нейтрофилия с дегенеративным сдвигом.

О нейтрофилии с простым регенеративным сдвигом говорят, когда количество палочкоядерных нейтрофилов возрастает не больше чем на 13% при нормальном или слегка уменьшенном количестве сегментоядерных. Она имеет место при хронических скрыто протекающих инфекциях (сап, туберкулез легких), острых инфекциях, протозойных заболеваниях и при доброкачественных или осумкованных септических процессах (гнойные процессы, местные нагноения ран).

Нейтрофилия с резким регенеративным сдвигом до миелоцитов и с повышенным общим количеством лейкоцитов может встречаться при тех же процессах и указывает на их усиление. Лейкоцитоз с гиперрегеиеративным сдвигом — признак огромного распада крови на периферии и значительного раздражения кроветворных органов.

Нейтрофилия с дегенеративным сдвигом (гипопластический сдвиг) присуща острым инфекциям и септическим заболеваниям, осложненным вторичным процессом. Количество сегментоядерных уменьшается по сравнению с нормой, а сдвиг «влево» углубляется; кроме того, появляются атипичные клетки.

Иногда вместо увеличения отмечается уменьшение количества нейтрофилов (нейтропения). Нейтропения относится к изменениям, при которых вирус активно действует на нейтрофилы и нейтрофильное кроветворение в костном мозге. В последнем случае нейтропения может возникать вследствие угнетения или истощения нейтрофильной системы и выражается резким увеличением количества лимфоцитов, сопровождаясь тяжелым геморрагическим диатезом. Нейтрофилия со сдвигом «вправо» характеризуется своеобразным перезреванием нейтрофильных клеток в костном мозге.

Лимфоцитоз. Увеличение количества лимфоцитов, по сравнению с нормальным содержанием их в крови того или иного вида животных, называется лимфоцитозом.

Лимфоцитоз при нормальном общем количестве лейкоцитов встречается при заболеваниях, при которых не затронута лимфатическая система. В этих условиях увеличение количества лимфоцитов является относительным и происходит за счет уменьшения числа других видов клеток.

Лимфоцитозы при общем (абсолютном) повышении количества лейкоцитов свойственны случаям с благоприятным течением инфекционного процесса и физиологическим состоянием.

Лимфоцитоз с нормальным и повышенным количеством лейкоцитов и одновременной нейтропенией встречается при туберкулезе крупного рога г того скота, лейкозах, в иредагональном состоянии, у лошадей — при инфлюэнце, инфекционной анемии, у свиней — при чуме, пироплазмозе.

Состояние, противоположное лимфоцитозу,—л имфоцитопени я— наблюдается при резком увеличении количества лейкоцитов нейтрофильного ряда. При острых септических процессах количество лимфоцитов может быть несколько увеличено по сравнению с нормой, но оно уменьшено по сравнению с нейтрофилами, которые в результате раздражения миелоидной системы выбрасываются в кровяное русло в огромном количестве. Кроме сепсиса, лимфоцитопения отмечается при пятнистом тифе.

Прогрессирующая лимфоцитопения в сочетании с лейкопенией рассматривается как плохой прогностический признак. Нарастание количества лимфоцитов при одновременном увеличении числа моноцитов, эозинофилов и уменьшении содержания нейтрофилов расценивается как благоприятный признак.

Эозинофильный лейкоцитоз. При острых инфекциях и интоксикациях эозинофилы уменьшаются в количестве и быстро исчезают из крови. Они вновь появляются в ней при выздоровлении организма (первый благоприятный признак).

Средней силы раздражения вызывают эозипофилию, а значительные — гнпэозинофилию и аиэозинофилию.

Эозинофилия отмечается при глистной инвазии (трихиноз, эхинококкоз), кожных заболеваниях паразитарного характера, хронической альвеолярной эмфиземе легких у лошадей, роже свиней и лейкозах, а также при переходе острого процесса в хронический. Гипэозинофилия и анэозинофилия наблюдаются при острых септических заболеваниях, интоксикациях и у животных, находящихся в атональном состоянии.

Появление в крови эозинофилов при лихорадочных процессах — благоприятный симптом, свидетельствующий о переломе в течении болезненного процесса.

М о н о ц и т о з ы. Увеличение количества моноцитов в циркулирующей крови наблюдается при нейтрофилиях (сепсис) и лимфоцитозах (протозойные заболевания и период апирексии), но может встречаться и самостоятельно.

Чаще всего моноцитозы регистрируются как скоропреходящее явление во время кризиса при острых инфекциях, при иммунизации, скрытых заболеваниях (без лихорадки и сдвигов в гемограмме), при слабо вирулентных ремитирующих инфекциях.

Нередко возрастание числа моноцитов наблюдаются у здоровых особей, когда исследуют первую каплю крови, взятую без предварительного растирания уха. Некоторые авторы считают, что такой моноцитоз связан с пролиферацией капиллярного эндотелия, а другие — со скоплением моноцитов в сосудах уха. Вот почему для исследования рекомендуется брать вторую или третью каплю крови.

Моноцитоз отмечается при язвенном эндокардите, но клетки в таких случаях обладают выраженным эндотелиальным характером, причем они бывают накуолизированы и часть из них имеет включения.

Моноцитоз на фоне нормального или слегка увеличенного количества лейкоцитов свойствен хроническому поражению кровеносных сосудов (артериосклероз), острым протозойным заболеваниям (трипанозомоз, пироплазмоз), глистной инвазии; его часто обнаруживают у выздоравливающих незадолго до кризиса.

Уменьшение количества моноцитов — моноцитопения — учитывается с трудом вследствие немногочисленности этих клеток. Малое количество моноцитов и полное их отсутствие отмечается в сочетании с нейтро-филиями при острых септических заболеваниях. Отсутствие моноцитов рассматривается как неблагоприятный признак.

Базофильный лейкоцитоз. Ничтожно малое количество этих клеток в циркулирующей крови затрудняет определение их увеличенного содержания — базофилию.

Значительное содержание базофилов отмечается, как сопутствующий симптом при миелоидном лейкозе и полицитемии, при резких сдвигах внутри формулы со стороны других форм лейкоцитов и, кроме того, при гемофилии, инъекции под кожу различных сывороток и одновременно с эозинофилией при гельминтозах. Значительное количество базофилов иаходят при экспериментальном заражении кроликов в вену вирусом энцефаломиелита лошадей (А. В. Васильев).

Количество базофилов в циркулирующей крови уменьшается отчасти параллельно уменьшению числа эозинофилов.

ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРОТОПЛАЗМЫ И ЯДРА ЛЕЙКОЦИТОВ

Многие исследователи неоднократно указывали на морфологические изменения лейкоцитов при инфекциях и интоксикациях. По Фрейфельд, они обусловливаются физико-химическими и химическими факторами, воздействующими на составные части клетки, и происходят главным образом в костном мозге. Из последнего лейкоциты выходят в циркулирующую кровь токсически травмированными и продолжают жить и функционировать в новых условиях. По своему характеру эти изменения в клетках могут быть регенеративными и дегенеративными.

К числу регенеративных изменений относятся увеличение размеров клетки, некоторые процессы в протоплазме и ядре.

При сильном распаде лейкоцитов на периферии и раздражении крово-творных органов в ток крови поступают клетки недостаточно созревшие. Молодые клетки по сравнению с зрелыми имеют больший размер. Это бывает особенно заметно на лимфоцитах. Если в циркулирующей крови здоровых животных преобладают малые лимфоциты, причем на долю средних и больших приходится не больше 5%, то при тяжелых инфекциях малые лимфоциты исчезают почти полностью, а в мазках обнаруживают большие лимфоциты, свыше 15 (J. в диаметре. Наряду с этим возможно и увеличение диаметра нейтрофилов, особенно палочкоядерных, среди которых встречаются очень большие клетки, иногда размером до 20 р.. Появление гигантских форм свидетельствует о расстройстве кровотворения.

К числу признаков регенерации можно отнести базофилию протоплазмы, наиболее резко проявляющуюся у нейтрофилов. В молодых клетках и в норме имеется базофилия, которая соответствует полихромазии; при патологических процессах в тех же клетках возникает грубая базофилия в виде комков протоплазмы.

При некоторых острых инфекциях протоплазма нейтрофилов пронизывается синеватой сеткой, распадающейся затем на отдельные глыбки и зерна. Зернистость покрывает и заполняет всю клетку. Она не имеет ничего общего с нейтрофильной зернистостью и представляет собой, по мнению Фрейфельд, измененный под влиянием интоксикации белок протоплазмы.

В тяжелых патологических случаях токсическая грануляция нейтрофилов сочетается со сдвигом «влево» в группе нейтрофилов. Иногда токсическая грануляция появляется раньше клинических признаков и без сдвигов в лейкоцитарной формуле.

Наряду с токсической грануляцией в нейтрофилах встречаются тельца Деле — различной формы и величины комочки, при окраске по Романовскому — Гимза бледно-голубые, при окраске пиронином — красновато-желтые, то единичные, то многочисленные.

Лейкоциты с патологически измененной протоплазмой характеризуются пониженной резистентностью, замедлением или отсутствием амебоидных движений и повышенной склонностью к развитию некробиотических явлений.

Протоплазма и ядро форменных элементов крови, прежде чем поступить в кровь, созревают. Степень зрелости клетки легче всего определить по ядру, так как в молод ом состоянии оно сочнее и рыхлее, чем в зрелом, и окрашивается светлее и равномернее. Это объясняется наличием в ядре молодых клеток нежной сетки базихроматина. Иногда наблюдается некоторое несоответствие в созревании протоплазмы и ядра: можно, например, встретить клетки с молодым ядром и протоплазмой как у зрелого нейтрофила и, наоборот, в молодой протоплазме созревшее ядро.

К числу дегенеративных изменений относится появление в протоплазме вакуолей, особенно часто при тяжелых септических процессах. Вакуоли бывают крупные и очень малые. В некоторых клетках содержатся одна-две вакуоли, в других их очень много, и протоплазма такой клетки напоминает решето.

Патологическое состояние ядра определяется по его неправильной окраске, лизису и пикнозу, повышенной сегментации и появлению вакуолей. Особенно часто дегенерация нейтрофилов выражается в резком пикнозе ядра с кариорексисом и уменьшением размеров клетки.

В лимфоцитах, так же как и в нейтрофилах, при патологических процессах можно обнаружить изменения как со стороны протоплазмы, так и ядра.

Протоплазма приобретает сероватый оттенок, азурофильные зернышки становятся меньше, а в некоторых клетках отсутствуют совершенно. Появляются вакуоли неодинаковой величины и в разных количествах. Ядро лимфоцита окрашивается неравномерно. Его субстанция разрыхляется, становится выбухтованной или лопастной. При сильном распаде клеток на периферии и раздражении лимфатического аппарата в циркулирующей крови появляются лимфобласты, причем клетки могут быть даже в стадии деления ядра.

При некоторых инфекциях и интоксикациях значительным качественным изменениям могут подвергаться моноциты. Цвет их протоплазмы изменяется в диффузно-серый с желтоватым оттенком. В ней возникают вакуоли. В разрыхленном ядре появляются неокрашенные или слабо окрашенные места. Форма его приобретает причудливые очертания. Величина патологически измененного моноцита значительно больше, чем в норме.

Эозинофилы при патологических процессах также обнаруживают качественные изменения, касающиеся в первую очередь эозинофильной грануляции. Гранулы приобретают другую окраску, разную величину и овальную форму, кроме круглой. В ядрах неравномерно распределяется хроматин, усиливается сегментация и отмечается неравномерная окраска.

Базофилы дают отклонения со стороны ядра и протоплазмы. Бабаев наблюдал фрагментацию ядра и литический процесс грануляции.

В клетках Тюрка характерны значительная вакуолизация протоплазмы и наличие в ней базофильной зернистости.