- •«Национальный исследовательский томский политехнический университет» грунтоведение

- •Предисловие

- •Введение

- •1. История развития и задачи грунтоведения

- •2. Состав грунтов

- •2.1. Минеральная компонента грунтов

- •2.1.1. Типы связей, состав и свойства минерального вещества грунтов

- •2.1.1.1. Типы связей в твердых компонентах грунтов

- •2.1.1.2. Состав и свойства первичных силикатов

- •2.1.1.2.1. Состав, строение и свойства глинистых минералов

- •2.1.1.3. Состав и свойства простых солей

- •2.1.1.4. Состав и свойства сульфидов и металлических соединений

- •2.1.2. Классификационные показатели грунтов, содержащих минеральную компоненту

- •2.1.2.1. Классификационные показатели скальных грунтов

- •2.1.2.2. Классификационные показатели техногенных грунтов

- •2.1.2.3. Классификационные показатели дисперсных грунтов

- •2.1.2.4. Классификационные показатели элювиальных грунтов

- •2.1.3. Определение минералогического состава грунтов

- •2.1.4. Определение гранулометрического состава дисперсных грунтов

- •2.2. Органическая компонента грунтов

- •2.2.1. Распространение, состав и свойства органического вещества в грунтах

- •2.2.2. Классификационные показатели грунтов содержащих органическую компоненту

- •2.2.2.1. Классификационные показатели органоминеральных грунтов и их определение

- •2.2.2.2. Классификационные показатели органических грунтов и их определение

- •2.3. Ледяная компонента грунтов

- •2.3.1. Распространение, состав и свойства льда в грунтах

- •2.3.2. Классификационные показатели грунтов содержащих ледяную компоненту

- •2.3.3. Распространение, состав и свойства газогидратов

- •2.4. Жидкая компонента грунтов

- •2.4.1. Распространение, классификация, состав и свойства жидкой компоненты грунтов

- •2.5. Газовая компонента грунтов

- •2.5.1. Распространение, состав и свойства газовой компоненты грунта

- •2.5.2. Характеристики газовой компоненты грунта

- •2.6. Биотическая компонента грунтов

- •2.6.1. Распространение, состав биоты грунтов

- •2.6.2. Биологическая активность грунта и ее показатели

- •3. Требования к описанию, отбору, хранению, транспортировке и качеству образцов грунта

- •3.1. Требования к описанию образцов грунта

- •3.2. Требования к отбору, хранению, транспортировке и качеству образцов грунта

- •4. Физические свойства грунтов

- •4.1. Влажность грунтов

- •4.2. Консистенция грунта и ее характеристики

- •4.3. Плотность грунтов

- •4.4. Пористость грунтов

- •5. Гидрофизические свойства грунтов

- •5.1. Водопроницаемость грунтов

- •5.2. Водопрочность грунтов

- •5.2.1. Размокаемость грунтов

- •5.2.2. Размягчаемость грунтов

- •5.2.3. Размываемость грунтов

- •5.3. Набухание грунтов

- •5.4. Усадочность грунтов

- •5.5. Просадочность лессовых и лессовидных грунтов

- •6. Теплофизические свойства грунтов

- •6.1. Показатели теплофизических свойств грунтов

- •6.2. Пучинистые свойства грунтов

- •7. Химические свойства грунтов

- •7.1. Растворимость грунтов, ее основные характеристики и методы их определения

- •7.2. Агрессивность грунтов по отношению к бетону и металлам

- •7.2.1. Химическая и биологическая агрессивность грунтов по отношению к бетону

- •7.2.2. Коррозия металлических элементов подземных конструкций

- •7.2.2.1. Определения коррозионной активности грунтов по химическому составу водной вытяжки

- •7.2.2.2. Определение удельного электрического сопротивления грунта и средней плотности катодного тока

- •7.2.2.3. Определение коррозии металлов блуждающим током

- •7.2.2.3. Определение признаков биохимической коррозии

- •8. Физико-механические свойства грунтов

- •8.1. Основные понятия о напряжениях и деформациях в грунтах

- •8.2. Реологические свойства грунтов

- •8.3. Деформационные свойства грунтов и определение их показателей

- •8.3.1. Деформационные свойства грунтов

- •8.3.2. Определение характеристик деформируемости при компрессионных испытаниях дисперсных грунтов

- •8.3.2.1. Определение показателей деформации просадочных грунтов

- •8.3.2.2. Определение характеристик деформации набухающих грунтов

- •8.3.2.3. Определение характеристик деформации засоленных грунтов

- •8.3.2.4. Определение характеристик деформации мерзлых грунтов

- •8.3.3. Определение характеристик консолидации грунтов

- •8.4. Прочностные свойства грунтов и определение их показателей

- •8.4.1. Сопротивление грунтов сдвигу

- •8.4.1.1. Определение показателей прочности на сдвиг дисперсных грунтов

- •8.4.1.2. Определение показателей прочности на сдвиг мерзлых грунтов

- •8.4.1.3. Определения показателей прочности скального грунта при срезе со сжатием

- •8.4.2. Определение угла естественного откоса грунтов

- •8.4.3. Сопротивление грунтов одноосному растяжению

- •Временное сопротивление разрыву скальных грунтов [50]

- •8.4.4. Сопротивление грунтов изгибу

- •8.5. Определение показателей прочности и деформируемости грунтов методом одноосного сжатия

- •8.5.1. Определение показателей прочности и деформируемости связных и полускальных грунтов

- •8.5.2. Определение показателей прочности и деформируемости скальных грунтов

- •8.5.3. Определение показателей прочности и деформируемости мерзлых грунтов

- •8.6. Определение показателей прочности и деформируемости грунтов методом трехосного сжатия

- •8.6.1. Определение показателей прочности и деформируемости дисперсных грунтов

- •8.6.2. Определение показателей прочности и деформируемости скальных грунтов

- •8.7. Определение показателей твердости, крепости, выветрелости и истираемости грунтов

- •8.8. Особенности определения параметров физико-механических свойств переуплотненных грунтов

- •8.9. Динамические свойства грунтов

- •8.9.1. Определение показателей динамических свойств грунтов

- •8.9.2. Разжижение грунтов

- •9. Классификации грунтов

- •9.1. Виды классификаций грунтов в инженерной геологии

- •9.2. Общая классификация грунтов

- •Список литературы

- •8.5. Определение показателей прочности и деформируемости грунтов методом одноосного сжатия 393

8.3.2.1. Определение показателей деформации просадочных грунтов

Просадкой грунтов основания ssl, см, называются деформации, происходящие в результате уплотнения грунта под воздействием как внешних нагрузок и собственного веса грунта, так и дополнительных факторов, таких, как, например, замачивание просадочных грунтов.

При увеличении влажности грунтов основания вследствие замачивания сверху больших площадей, а также замачивания снизу при подъеме уровня подземных вод просадка определяется по формуле [92]:

![]()

где sl,i – относительная просадочность i–го слоя грунта, hi – толщина i–го слоя; n – число слоев, на которое разбита зона просадки ksl,i – коэффициент, зависящий от давления просадки и давления под подошвой фундамента.

Коэффициент ksl,i при ширине сооружения b = 12 м принимается равным 1 для всех слоев грунта в пределах зоны просадки; при b = 3 м определяется по формуле:

![]() ,

,

где р – среднее давление под подошвой фундамента, кПа (кгс/см2); psl,i – начальное просадочное давление грунта i–го слоя, кПа (кгс/см2), р0 – давление, равное 100 кПа (1 кгс/см2); при 3 м<b<12 м определяется по интерполяции между значениями ksl,i, полученными при b=3 м и b=12 м.

При определении просадки грунта от собственного веса следует принимать ksl = 1 при hsl 15 м и ksl = 1,25 при hsl 20 м, при промежуточных значениях hsl коэффициент ksl определяется по интерполяции [92].

Толщина зоны просадки hsl принимается равной:

hsl = hsl,р – толщине верхней зоны просадки при определении просадки грунта от внешней нагрузки ssl,p, при этом нижняя граница указанной зоны соответствует глубине, где z = z p + z g = psl;

hsl = hsl,g – толщине нижней зоны просадки при определении просадки грунта от собственного веса ssl,g, т. е. начиная с глубины zg, где z = рsl, или значение z минимально, если min > psl, и до нижней границы просадочной толщи.

За начальное просадочное давление psl принимают давление, соответствующее: при лабораторных испытаниях грунтов в компрессионных приборах – давлению, при котором относительная просадочность sl равна 0,01; при полевых испытаниях штампами предварительно замоченных грунтов давлению, равному пределу пропорциональности на графике «нагрузка-осадка»; при замачивании грунтов в опытных котлованах – вертикальному напряжению от собственного веса грунта на глубине, начиная с которой происходит просадка грунта от собственного веса.

Определение характеристик просадочности груетов [30]. Характеристики просадочности следует определять по относительной деформации, полученной по результатам испытаний образцов грунта ненарушенного сложения в компрессионных приборах [30]. Испытания надлежит проводить на образцах грунта с замачиванием их водой при давлении, последовательно увеличиваемом ступенями.

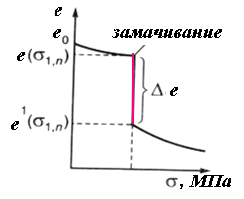

Компрессионная кривая просадочных грунтов в координатах е =f(σ) имеет вид ломаной линии (рис. 8.19), на кторой в процессе испытаний грунта на просадочность выделяют три стадии:

стадия предварительного уплотнения – деформирование образца до его замачивания возрастающей нагрузкой от 0 до σ1,n, коэффициент пористости при этом уменьшается от е до е’;

стадия просадки – дополнительном уплотнении образца при его замачивании под нагрузкой σ1,n; коэффициент пористости при этом снижается от е до е';

стадия послепросадочной деформации – обусловленной компрессией уже просевшего грунта при давлениях > σ1,n (рис. 8.19).

По результатам компрессионных испытаний определяются следующие показатели, характеризующие просадочность грунта:

коэффициент макропористоcти Δе,

коэффициент относительной просадочности εsl,

начальное давление просадки рsl, МПа,

начальная влажность просадки wsl, д. ед.

Коэффициент макропористости (Δе) характеризует диапазон уменьшения пористости грунта за счет его просадки: Δе = е – е’, чем он больше, тем более просадочный грунт.

Коэффициент относительной просадочности εsl, вычисляется по формуле:

![]() (8.7)

(8.7)

где Δhsl – дополнительное сжатие (просадка) грунта в результате замачивания; h’ – высота образца грунта с природной влажностью при заданном давлении; Δhsl – высота образца грунта после дополнительного сжатия (просадки) в результате замачивания.

Начальным просадочным давлением рsl, МПа [111] называется минимальное давление при котором проявляются просадочные свойства грунтов при их замачивании, чем оно ниже, тем более просадочным является данный грунт.

Начальной просадочной влажностью wsl, д. ед., называется минимальная влажность, при которой проявляются просадочные свойства у данного грунта. Чем ниже ее величина, тем большей просадочностью обладает грунт.

Рис. 8.19. Компрессионная

кривая просадочного грунта [50]

«одной кривой» – для определения относительной просадочности при одной заданной величине давления;

«двух кривых» – для определения относительной просадочности при различных давлениях и начального просадочного давления.

При испытаниях по схеме «одной кривой» нагрузку штампа на образец грунта с природной влажностью следует производить ступенями до заданного давления р. Величину р следует принимать равной (с погрешностью ±10 %) суммарному давлению от собственной массы грунта в водонасыщенном состоянии и от проектируемого фундамента или только от массы грунта (в зависимости от вида просадочных деформаций, для расчета которых определяются характеристики просадочности) на глубине отбора образца. После условной стабилизации осадки образца грунта на последней ступени давления, соответствующей р, образец грунта необходимо замочить водой, продолжая замачивание до условной стабилизации просадки.

Испытания по схеме «двух кривых» надлежит проводить на двух образцах грунта, вырезанных из одного монолита. Один образец следует испытывать в соответствии с вышеприведенной схемой, второй образец необходимо до его нагрузки замочить (без применения арретира) до полного водонасыщения, начиная замачивание не менее чем за 3 ч до передачи первой ступени давления при испытаниях просадочных супесей и 6 ч – при испытаниях просадочных суглинков и глин. Затем следует производить нагрузку штампа на образец ступенями до заданного давления р, продолжая замачивание. Величину р в испытаниях по схеме «двух кривых» следует принимать в интервале 0,2–0,4 МПа/см2 с учетом предполагаемого суммарного давления в основании проектируемых фундаментов. Образцы грунта, испытываемые по схеме «двух кривых», не должны отличаться по плотности скелета более чем на 0,03 г/см3 и по влажности – на 2 % (0,02 д. ед.).

Ступени давления в испытаниях следует принимать равными 0,05 МПа. Каждую ступень давления необходимо выдерживать до условной стабилизации осадки образца грунта. За условную стабилизацию осадки и просадки надлежит принимать приращение деформации образца, не превышающее 0,01 мм за 3 ч.После приложения каждой ступени давления, или после замачивания образца грунта, следует производить отсчеты по индикаторам, регистрирующим деформации образца: через 5, 10 и 30 мин от начала испытаний, затем через каждый час до конца рабочего дня, а в последующие дни через каждые 3 ч до условной стабилизации деформаций.

Для замачивания образцов грунта надлежит использовать воду питьевого качества температурой 10–25°С. Замачивание образцов грунта водой следует производить снизу вверх в последовательности, определяемой схемой испытаний при неизменном градиенте напора, равном 1–1,1. Воду необходимо залить в поддон компрессионного прибора и затем поддерживать уровень воды в воронке по верхнему торцу образца грунта до окончания испытаний. После окончания испытаний необходимо слить воду из прибора, быстро разгрузить образец грунта, извлечь рабочее кольцо с образцом, удалить капли воды с его поверхности при помощи фильтровальной бумаги, взвесить рабочее кольцо с образцом для определения плотности скелета грунта после испытаний и отобрать две пробы для испытания на влажность.

По результатам испытаний просадочного грунта в компрессионном приборе следует определять:

величины абсолютного сжатия (осадки) образца грунта Δhi в мм с точностью 0,01, вычисленные как средние арифметические значения показаний индикаторов;

величины относительного сжатия образцов грунта ε с точностью 0,001 при соответствующих значениях давления pi и условно стабилизированных деформациях по формуле:

![]() ,

,

где r – поправка на упругую деформацию прибора при давлении рi, определяемая по результатам тарировки, мм; h0 – высота образца грунта с природной влажностью при природном давлении на глубине отбора образца, равная hн –Δhδ, где hн – начальная высота образца грунта (высота рабочего кольца), мм; Δhδ – абсолютное сжатие образца грунта с природной влажностью при природном давлении, мм.

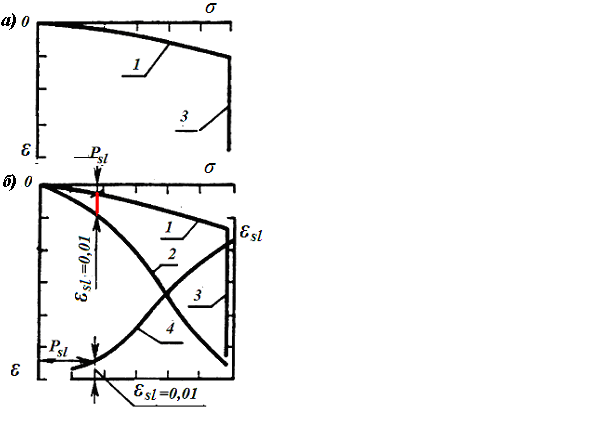

По величинам относительного сжатия образцов ε следует строить график зависимости ε =f(σ ) с отображением просадочных деформаций. В случаях набухания образца грунта, замачиваемого до нагрузки при испытаниях по схеме «двух кривых», необходимо определять свободное относительное набухание εsw, как отношение увеличения высоты образца к его начальной высоте; точку, соответствующую εsw, следует включать в график εsl =f(σ), откладывая ее на оси ординат вверх от оси абсцисс. Относительную просадочность грунта εsl при заданном давлении р по испытаниям по схеме «одной кривой» следует определять как дополнительное относительное сжатие образца грунта в результате замачивания по формуле 8.7.

Величины относительной просадочности εsl для различных давлений при испытаниях по схеме «двух кривых» надлежит определять как разность значений относительного сжатия образцов в водонасыщенном состоянии и природной влажности или разности ординат соответствующих кривых графика ε =f(σ). По значениям εsl следует строить график зависимости относительной просадочности от давления εsl =f(σ) (рис. 8.20). Начальное просадочное давление рsl следует определять по графику зависимости относительной просадочности от давления εsl =f(σ), принимая за величину рsl давление, при котором относительная просадочность составит 0,01.

Результаты определения относительной просадочности необходимо выражать с точностью 0,001, начального просадочного давления – с точностью 0,1 кгс/см2 и регистрировать в журнале испытаний с указанием наименования вида грунта и значений его физических характеристик [30].

Условные

обозначения: 1

–

относительное сжатие грунта с природной

влажностью;

2 –

относительное сжатие грунта в

водонасыщенном состоянии в зависимости

от давления;

3 –

дополнительное относительное сжатие

грунта в результате замачивания

(относительная просадочность) при

заданном давлении;

4 –

зависимость относительной просадочности

εsl

от давления;

рsl

–

начальное просадочное давление

Рис. 8.20. Графики

испытания просадочного грунта в

компрессионном приборе: а)

по схеме «одной кривой», б) по схеме

«двух кривых»

Большое влияние на просадочность оказывает влажность. Вода, поступая в поры грунта при его замачивании, выполняет роль смазки, облегчающей переориентацию частиц при их доуплотнении, а также ослабляет прочность структурных связей (переводя часть переходных контактов в коагуляционные) частично растворяя цементационные контакты и т. д. Поскольку лёссовые грунты в основном формируются и аридных климатических условиях, то недостаток влаги в них способствует сохранению их недоуплотненности, следовательно, и просадочности. С увеличением естественной влажности лёссовых грунтов их просадочность снижается, так как при этом грунт частично доуплотняется. Просадка зависит и от степени заполнения пор водой: с ростом степени влажности коэффициент относительной просадочности лёссовых грунтов закономерно и нелинейно снижается. Для большинства лессовых грунтов просадка возникает при степени влажности Sr<0,6–0,75.

При предварительной оценке к просадочным грунтам обычно относятся лессовые грунты со степенью влажности Sr≤0,8, для которых величина показателя Iss меньше значений, приведенных в табл. 8.21 [92].

Таблица 8.21

Значения показателя Iss

Число пластичности грунта Ip |

1≤Ip<10 |

10≤ Ip<14 |

14≤ Ip<22 |

Показатель Iss |

0,1 |

0,17 |

0,24 |

Iss определяется по формуле:

![]()

где е – коэффициент пористости грунта природного сложения и влажности; еL – коэффициент пористости, соответствующий влажности на границе текучести (формула 5.4).

Предварительную оценку нормативных значений величины относительной просадочности грунтов при инженерно-геологических изысканиях для сооружений I и II уровня ответственности и окончательную их оценку для сооружений III уровня ответственности допускается выполнять также по их физическим характеристикам (табл. 8.22).

Таблица 8.22

Нормативные значения относительной просадочности грунтов [111]

Влажность w, % |

Давление, p, МПа |

Относительная просадочность εsl, при коэффициенте пористости е: |

||||||

0,5 |

0,6 |

0,7 |

0,8 |

0,9 |

1,0 |

1,1 |

||

8 |

0,1 |

0,008 |

0,012 |

0,016 |

0,020 |

0,024 |

0,029 |

0,033 |

0,2 |

0,016 |

0,024 |

0,032 |

0,041 |

0,049 |

0,057 |

0,066 |

|

0,3 |

0,020 |

0,031 |

0,042 |

0,053 |

0,064 |

0,074 |

0,085 |

|

12 |

0,1 |

0,004 |

0,008 |

0,012 |

0,016 |

0,020 |

0,025 |

0,029 |

0,2 |

0,008 |

0,016 |

0,024 |

0,033 |

0,041 |

0,049 |

0,057 |

|

0,3 |

0,010 |

0,021 |

0,031 |

0,042 |

0,053 |

0,064 |

0,075 |

|

16 |

0,1 |

0,000 |

0,004 |

0,008 |

0,012 |

0,016 |

0,021 |

0,025 |

0,2 |

– |

0,008 |

0,016 |

0,024 |

0,033 |

0,041 |

0,049 |

|

0,3 |

– |

0,010 |

0,021 |

0,032 |

0,043 |

0,053 |

0,064 |

|

20 |

0,1 |

– |

– |

0,004 |

0,008 |

0,012 |

0,017 |

0,021 |

0,2 |

– |

– |

0,008 |

0,016 |

0,025 |

0,033 |

0,041 |

|

0,3 |

– |

– |

0,010 |

0,021 |

0,032 |

0,043 |

0,054 |

|

24 |

0,1 |

– |

– |

– |

0,004 |

0,008 |

0,012 |

0,017 |

0,2 |

– |

– |

– |

0,008 |

0,017 |

0,025 |

0,033 |

|

0,3 |

– |

– |

– |

0,011 |

0,022 |

0,032 |

0,043 |

|

При проектировании оросительных систем грунтовые условия строительных площадок, сложенных лессовыми просадочными грунтами, подразделяются на два типа. Просадочные толщи второго типа подразделяются дополнительно на три категории, согласно табл. 8.23.

Таблица 8.23

Типизация грунтов по просадке ssl при природном давлении [11]

Тип |

Категория |

Просадка при природном давлении, см |

Относительная просадочность при расчетном напряжении, МПа |

Начальное давление просадки, МПа |

||||

0,05 |

0,1 |

0,2 |

0,3 |

0,4 |

||||

I |

- |

ssl ≤ 5 |

0 |

0-0,02 |

0,01-0,02 |

0,02-0,04 |

0,03-0,05 |

0,06-0,18 |

IIа |

слабо-просадочные |

5 < ssl ≤ 15 |

0-0,02 |

0,01-0,02 |

0,02-0,04 |

0,03-0,05 |

0,04-0,06 |

0,03-0,09 |

IIб |

средне-просадочные |

15 < ssl ≤50 |

0,01-0,03 |

0,02-0,04 |

0,04-0,06 |

0,05-0,07 |

0,06-0,08 |

0,01-0,05 |

IIв |

сильно-просадочные |

50 < ssl |

0,03-0,05 |

0,04-0,06 |

0,06-0,08 |

0,07-0,09 |

0,08-0,11 |

0,007-0,03 |

Fooks и Best (1969 г.) предложили использовать индекс разрушения (collaps index): Is=(е–ep)/(eL–ep);Feda (1966 г.) предложил применение следующей формулы: Is=((w/Sr) – wp)/ Ip. Feda также предположил, что грунты с индексом превышающим 0,85 являются стабильными; по данным Northmore критическое значение индекса должно быть более 0,22, что больше подходит для оценки стабильности некоторых типов лессов [125].

Основания, сложенные просадочными грунтами, должны проектироваться с учетом их особенности, заключающейся в том, что при повышении влажности выше определенного уровня они дают дополнительные деформации просадки от внешней нагрузки и (или) от собственного веса грунта. При проектировании оснований, сложенных просадочными грунтами, должны учитываться:

а) просадки от внешней нагрузки ssl,p, происходящие в пределах верхней зоны просадки hsl,p, измеряемой от подошвы фундамента до глубины, где суммарные вертикальные напряжения от внешней нагрузки и собственного веса грунта равны начальному просадочному давлению или сумма этих напряжений минимальна;

б) просадки от собственного веса грунта ssl,g, происходящие в нижней зоне просадки hsl,g, начиная с глубины, где суммарные вертикальные напряжения превышают начальное просадочное давление psl или сумма вертикальных напряжений от собственного веса грунта и внешней нагрузки минимальна, и до нижней границы просадочной толщи;

в) неравномерность просадки грунтов ssl;

г) горизонтальные перемещения основания в пределах криволинейной части просадочной воронки при просадке грунтов от собственного веса;

д) потеря устойчивости откосов и склонов;

е) дополнительные нагрузки вследствие образования в грунтовой толще водных куполов [111].