- •В двух томах

- •Предисловие

- •Раздел I общая характеристика технологических процессов производства продукции общественного питания

- •Глава 1 основные стадии технологического процесса производства продукции общественного питания

- •1.1. Вместимость гастроемкостей (л)

- •Механическая и гидромеханическая обработка сырья и приготовление кулинарных полуфабрикатов

- •Тепловая обработка полуфабриктов и приготовление готовой пищи

- •Хранение готовой пищи

- •Организация потребления пищи

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 2 классификация продукции общественного питания

- •Мучные кондитерские и булочные изделия

- •Глава 3 способы и приемы тепловой кулинарной обработки продуктов

- •Способы и приемы тепловой кулинарной обработки, основанные на поверхностном нагреве продуктов

- •Способ тепловой кулинарной обработки, основанный на использовании инфракрасного излучения

- •Глава 4 принципы составления рецептур на продукцию общественного питания

- •Сборники рецептур блюд, кулинарных и кондитерских изделий для предприятий общественного питания

- •4.1. Рецептура блюда «Бефстроганов» (г)

- •Отраслевые стандарты

- •Технические условия и технологические инструкции на продукцию общественного питания

- •Стандарт предприятия

- •Технико-технологические карты

- •Глава 5 основные критерии и контроль качества продукции общественного питания

- •Раздел II физико-химические процессы, протекающие в пищевых продуктах при их кулинарной обработке

- •Глава 6 изменения белков и других азотистых веществ

- •Гидратация и дегидратация белков

- •Денатурация белков

- •Деструкция белков

- •Влияние изменения белков на качество кулинарной продукции

- •Глава 7 изменения сахаров и крахмала

- •Изменения крахмала

- •7.1. Физико-химические свойства крахмала, выделенного из различных растений

- •7.2. Зависимость коэффициента деструкции крахмала от способа термической обработки

- •Электронной микроскопии:

- •Глава 8 изменения липидов

- •Изменения липидов при варке продуктов

- •Изменения липидов при жарке продуктов

- •Глава 9 изменения, протекающие в картофеле, овощах, плодах и грибах

- •9.1. Содержание экстенсина и оксипролина в клеточных стенках некоторых растительных продуктов (%)

- •9.2. Содержание протопектина в некоторых овощах до и после варки

- •9.3. Степень деструкции клеточных стенок и гемицеллюлоз свеклы,

- •9.4. Содержание оксипролина в некоторых корнеплодах до и после варки

- •9.5. Содержание клеточных стенок в сырой и вареной свекле и механическая прочность ткани

- •9.7. Содержание органических кислот,

- •Тепловой кулинарной обработки некоторых сортов картофеля и капусты

- •9.9. Продолжительность варки капусты, моркови и свеклы до готовности при разных значениях рН среды

- •9.10. Продолжительность варки моркови и свеклы в воде различной жесткости

- •9.11. Изменение прочности ткани моркови и свеклы после 5-минутной варки в растворах поваренной соли (%)

- •9.12. Прочность ткани свежей и размороженной свеклы до и после гидротермической обработки (-105 Па)

- •9.17. Потери массы овощей, картофеля и грибов при жарке

- •Глава 10 изменения, происходящие в крупах, бобовых и макаронных изделиях структурные особенности продуктов. Основной химический состав

- •10.1. Сорбционная способность крупяных изделий (%) (Лаврушина, Филичкина, 2000)

- •Замачивание круп и бобовых

- •10.2. Скорость внутреннего влагораспределения в перловой и рисовой крупах при замачивании водой разной температуры (м/с)

- •10.3. Содержание слизистых веществ в крупе и их реологическая характеристика

- •10.5. Содержание водорастворимых веществ в кашах и отварной вермишели, хранившихся при комнатной температуре (% сухого вещества)

- •Глава 1 1 изменения, протекающие в мясе и мясопродуктах состав, свойства, пищевая ценность мяса и мясопродуктов

- •11.2. Химический состав субпродуктов

- •11.3. Химический состав мяса птицы (%)

- •Волокна и распределение важнейших веществ между его структурными элементами:

- •11.6. Химический состав мясных пищевых костей (%)

- •11.7. Влияние влажного нагрева жира на изменения некоторых его качественных характеристик

- •11.9. Изменение свойств говяжьего жира, многократно использованного для жарки продуктов

- •Глава 12 изменения, протекающие в рыбе и нерыбных морепродуктах

- •Глава 13 структурно-механические характеристики продукции общественного питания

- •13.1. Типы дисперсных систем пищевых продуктов (по а. В. Горбатову и др., 1982)

- •13.2. Сложные дисперсные системы пищевых продуктов (по ю. А. Мачихину и др., 1990)

- •Свойства жидкостей

- •5 И выше — зона ньютоновского

- •13.4. Классификация реометров (по ю. А. Мачихину, 1990)

- •13.6. Структурно-механические характеристики различных видов теста при 20 "с

- •13.8. Показатели размороженных полуфабрикатов

- •13.7. Структурно-механические характеристики теста из воздушно-сухой и нагретой муки

- •Глава 14 активность воды как фактор стабильности качества продукции общественного питания

- •14.2. Активность воды полуфабрикатов из овощей и картофеля

- •14.4. Классификация продукции общественного питания

- •Как влияют различные добавки на активность воды пищевых систем?

9.2. Содержание протопектина в некоторых овощах до и после варки

Овощи |

Протопектин, % галактуроно-вой кислоты на сырую массу |

Степень изменения, % |

|

до варки |

после варки |

||

Свекла Морковь Репа Петрушка Капуста белокочанная |

0,49 0,53 1,08 0,75 0,48 |

0,21 0,32 0,71 0,58 0,36 |

57,3 40,2 34,4 23,0 25,0 |

Согласно современным представлениям о строении студней пектиновых веществ деструкция протопектина обусловлена в первую очередь распадом водородных связей и ослаблением гидрофобного взаимодействия1 между этерифицированными остатками галактуроновои кислоты, а также разрушением хелатных связей с участием ионов Са2+ и Mg2+ между неэтерифицирован-ными остатками галактуроновои кислоты в цепях рамногалакту-ронана.

Важно, что распад водородных связей между этерифицированными остатками галактуроновои кислоты различных цепей рам-ногалактуронана возможен только при наличии определенного количества влаги, которая может поступать в клеточные стенки после денатурации белков мембранных клеточных структур.

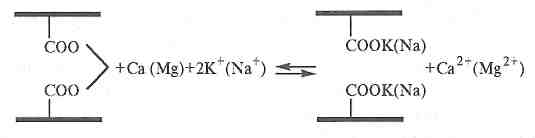

Хелатные связи распадаются только в ходе ионообменных реакций по схеме

Сдвиг реакции вправо может быть обусловлен образованием нерастворимых или малорастворимых солей кальция и магния с различными органическими кислотами (щавелевой, фитиновой, лимонной и др.) и пектинами, которые присутствуют в клеточном соке овощей и плодов. При тепловой обработке продуктов клеточные мембраны разрушаются вследствие денатурации белков, облегчаются диффузионные процессы с проникновением указанных веществ в клеточные стенки, и реакция протекает в направлении разрушения солевых мостиков с образованием малорастворимых продуктов (соли органических кислот, в том числе оксалаты и пектаты).

Кроме того, происходит гидролиз гликозидных связей в самих цепях рамногалактуронана, в результате чего макромолекулы последнего деполимеризуются. Это подтверждается накоплением в овощах и плодах полигалактуроновых кислот различной степени полимеризации и рамнозы.

Следует отметить, что высокометоксилированные пектиновые вещества подвергаются гидролизу легче, чем низкометоксили-рованные. В результате этих превращений образуются продукты деструкции протопектина, обладающие различной растворимостью в воде. Продукты деструкции, содержащие неметоксилиро-ванные и неионизированные остатки галактуроновои кислоты, не растворяются или слабо растворяются в воде, а продукты деструкции, содержащие метоксилированные и ионизированные остатки галактуроновои кислоты, растворимы.

Следовательно, особенность механизма деструкции протопектина отдельных видов овощей и плодов определяется прежде всего степенью этерификации остатков галактуроновои кислоты в цепях рамногалактуронана. Чем выше степень этерификации (при прочих равных условиях), тем дольше срок тепловой обработки. Если степень этерификации полигалактуроновой кислоты в протопектине свеклы составляет 72 %, капусте белокочанной — 65, моркови — 59 %, то можно предположить, что ионообменные процессы в деструкции протопектина моркови при ее тепловой обработке играют бблыпую роль, чем в деструкции протопектина свеклы и капусты белокочанной. Особенно важную роль ионообменные процессы играют в деструкции таких продуктов, как картофель, кабачки и др., в которых степень этерификации полигалактуроновых кислот близка к 40 %.

Действительно, при удалении из картофеля, моркови, капусты белокочанной и свеклы части водорастворимых веществ, принимающих участие в ионообменных процессах, путем выщелачивания продолжительность их варки до готовности увеличилась соответственно в 6; 3; 2,5 и 1,25 раза. И наоборот, при насыщении выщелоченных образцов моркови и свеклы раствором оксалата натрия продолжительность их тепловой обработки сократилась соответственно в 3 и 1,75 раза.

Образующиеся в результате деструкции протопектина растворимые в воде продукты вымываются из клеточных стенок, что приводит к их разрыхлению и ослаблению связей между клетками. Механическая прочность тканей овощей и плодов при этом снижается.

Деструкция протопектина начинается при 60 °С, с повышением температуры процесс интенсифицируется. На рис. 9.6 представлен график изменения содержания протопектина и механической прочности тканей корнеплодов в процессе их варки. На каждом этапе тепловой обработки механическая прочность

Рис. 9.6. Степень изменения содержания протопектина и механической прочности тканей корнеплодов в процессе варки:

1 — свекла; 2 — морковь; 3 — петрушка; протопектин; механическая прочность

тканей корнеплодов снижается в значительно большей степени, чем содержание протопектина. Это свидетельствует о том, что на процесс размягчения растительной ткани при тепловой обработке кроме деструкции протопектина могут оказывать влияние и другие факторы, в частности изменения гемицеллюлоз и структурного белка экстенсина.

Деструкция гемицеллюлоз

При тепловой кулинарной обработке овощей наряду и параллельно с деструкцией протопектина происходит деструкция гемицеллюлоз также с образованием растворимых продуктов. Ге-мицеллюлозы клеточных стенок при тепловой обработке растительных продуктов частично набухают, подвергаются гидролизу, что подтверждается накапливанием в отварах и готовых продуктах нейтральных Сахаров — арабинозы, галактозы и др.

Наличие уроновых кислот в гемицеллюлозах позволяет предполагать, что другим элементом механизма их деструкции при гидротермической обработке овощей и плодов являются ионообменные процессы, подобные протекающим в пектиновых веществах.