- •Содержание

- •Введение

- •Классификация химических превращений в окружающей среде Все химические превращения загрязняющих веществ в окружающей среде можно разделить на:

- •1.2 Миграция химических элементов в окружающей среде

- •Перенос почва – вода

- •Лекция № 2 ФизиКо-химические процессы в атмосфере

- •2.1 Пыли и аэрозоли

- •2.1.1 Химический состав аэрозолей

- •2.1.2 Сток аэрозолей в тропосфере

- •2.3 Газы в атмосфере

- •2.3 Химические превращения в атмосферном воздухе

- •Состав облачных и дождевых капель. Химические процессы в жидкой фазе

- •2.4 Фотохимические реакции в нижних слоях атмосферы

- •Фотохимические реакции оксидов азота (фотохимический смог)

- •Другие химические реакции оксидов азота

- •Химические реакции соединений серы. Кислотные дожди

- •Влияние кислотных дождей на природные объекты, здания, памятники и технику

- •Окисление монооксида углерода

- •Химия парникового эффекта

- •2.5 Атмосферная химия органических веществ Окисление метана и его гомологов

- •Хлорорганические соединения. Пестициды

- •2.6 Фотохимические реакции в верхних слоях атмосферы

- •Лекция № 3 Физико-химические процессы в гидросфере

- •3.1. Сведения о свойствах воды и её загрязнении

- •Вторичное загрязнение

- •3.2 Физико-химические превращения металлов в гидросфере

- •Превращения металлов при участии микроорганизмов

- •3.5 Эвтрофирование водоемов

- •Трофический статус водного объекта

- •Эвтрофирование и сукцессия

- •Стадии эвтрофирования

- •Хозяйственные последствия эвтрофирования

- •Борьба с эвтрофированием

- •Формы нефтяных загрязнений

- •Последствия загрязнения морей и океанов нефтью

- •3.7.2 Поверхностно-активные вещества

- •3.7.3 Пестициды

- •Лекция № 4 Физико-химические процессы в литосфере и почвенном покрове

- •4.1 Поведение тяжелых металлов и их соединений в почвах

- •4.2 Поведение пестицидов в почвах

- •4.3 Загрязнение почв нефтью

- •4.4 Процессы биологического разложения твердых бытовых отходов

- •Лекция № 5 физико-химические превращения в окружающей среде суперэкотоксикатов

- •5.1 Стойкие органические загрязнители

- •5.2 Полихлорированые бифенилы

- •Полиароматические углеводороды (пау)

- •5.4 Дихлордифенилтрихлорэтан (ддт)

- •Лекция № 6 Радиоактивные вещества в окружающей среде

- •6.1 Взаимодействие ионизирующего излучения с компонентами атмосферы

- •Радиационно-химические превращения вещества под действием радиоактивных излучений

- •6.2 Искусственные радионуклиды в морских экосистемах

- •Радиолиз воды

- •6.3 Поведение радионуклидов в почвах

- •6.4 Поступление радионуклидов в растения

- •Лекция № 7 биохимические процессы трансформации загрязняющих веществ в окружающей среде

- •Процессы, протекающие при нарушении экологического равновесия в круговороте биогенных элементов

- •Список литературы Основная

- •Дополнительная

- •Физико-химические превращения загрязняющих веществ в окружающей среде конспект лекций

6.4 Поступление радионуклидов в растения

Существует два пути поступления искусственных радионуклидов в растения:

- корневой;

- аэральный (некорневой).

При аэральном поступлении радионуклиды в том или ином состоянии непосредственно оседают из атмосферы на надземные части растений. Удерживающая способность растительного покрова по отношению к выпадающим из атмосферы радиоактивным частицам или растворам зависит от различных факторов: плотности растительного покрова, морфологии растений (формы и размеров листьев, шероховатости их поверхности, ориентации листьев), форм и состояний поступающих радионуклидов, метеорологических условий во время выпадения (влажности, скорости ветра, наличия осадков и др.).

Доля радионуклидов, осевших на поверхности растений на единице площади, от общего их количества, выпавшего на эту площадь, называется первичным удерживанием. Так, первичное удерживание водорастворимых форм радионуклидов, выпавших с дождем, в несколько раз выше, чем удерживание частиц размером в несколько десятков микрометров. Различной способностью удерживать выпавшие из атмосферы радионуклиды обладают не только разные виды растений, но и разные органы и части одного растения. По данным указанных выше авторов, первичное удерживание водного раствора 90Sr яровой пшеницей составило: для листьев 41 %, для стеблей 18 %, для мякины 11 % и для зерна 0,5 %. У многих сельскохозяйственных культур ценные части, используемые человеком в пищу, хорошо защищены от аэрального поступления радионуклидов (зерновые, бобовые, корнеплоды). В то же время для ряда овощных культур (огурцы, томаты, капуста, салат и т.д.) аэральное загрязнение товарной продукции очень опасно.

При поступлении на поверхность растений 137Cs не только механически загрязняет урожай, но и интенсивно проникает в ткани наземных органов растений, включается в метаболизм (обмен веществ), передвигается внутри растений и накапливается в урожае. Довольно интенсивно передвигается по растению поступивший на его поверхность 131I. Радиоактивные изотопы стронция, рутения, церия, прометия в относительно небольших количествах могут включаться в метаболизм растений.

Корневое поступление радионуклидов определяется не только их биохимическими особенностями и наличием элементов-носителей, но и прочностью связи того или иного радионуклида в почве. Лучше всего поступает в растения биогенный элемент К, от которого и зависит хорошее поглощение радионуклидов Cs. На втором месте стоит поглощение Са, совместно с которым поступают радионуклиды Sr. Поглощение 60Со связано с биогенным элементом Fe. Остальные радионуклиды не имеют носителей.

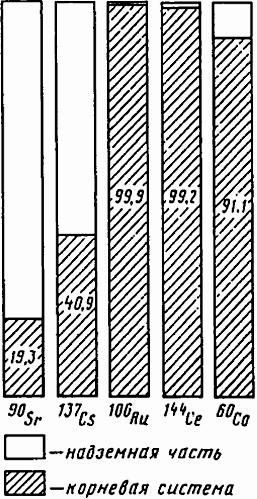

Легче других переходит из корневой системы в надземную часть 90Sr, затем 137Cs, в соответствии с подвижностью своих носителей. Ru и Се практически целиком остаются в корневой системе, так как не имеют биогенных элементов-носителей. Поступление радионуклида кобальта составляет около 10 % и связано с перемещением Fe. Все указанные закономерности очень важно учитывать при корневом загрязнении растений (например, в районах, загрязненных в настоящее время в результате Чернобыльской аварии) в зависимости от того, какие части растения употребляют в пищу.

На рисунке 6.3 представлены данные по распределению радионуклидов в растениях.

Не менее важным фактором, определяющим степень загрязнения растений, является прочность связи радионуклидов в корнеобитаемом слое почв. Прочность фиксации радионуклидов определяется составом почвы и геохимическими особенностями каждого радионуклида. Доступность радионуклидов для растений обратно пропорциональна прочности их связи в почве. Так, на почвах тяжелого гранулометрического состава с высоким содержанием физической глины и ила радионуклиды в меньшей степени доступны растениям, чем на почвах легкого механического состава, где радионуклиды закреплены менее прочно.

Рисунок 6.3 - Распределение радионуклидов между надземной

частью и корневой системой

Например, из дерново-подзолистой тяжелосуглинистой почвы в растения поступает на порядок меньше 90Sr, чем из супесчаной почвы. Особенно сильно влияет гранулометрический состав почв на поступление в растения радионуклидов Cs, которые находятся в почвах в составе глинистых минералов. Также проявляется и роль минералогического состава почвенных минералов. Слабее всего растения поглощают радионуклиды из черноземов. Отсюда становится понятным, почему при одном и том же уровне загрязнения почв наиболее загрязненными оказываются растения на дерново-подзолистых супесчаных почвах. Далее загрязненность снижается по мере перехода к дерново-подзолистым суглинистым почвам, серым лесным и сероземам. Наиболее низкий уровень загрязнения растений будет на черноземах.

В связи с различием прочности связи отельных радионуклидов в почвах одного и того же состава поступление их в растения из почв заметно отличается от поступления из раствора. Так, если 137Cs полностью поглощается растениями из раствора, то его поступление из почвы не превышает 1 % и сходно с поступлением таких малоподвижных радионуклидов, как Ru, Се, Рm, 60Со. Лишь 90Sr, обменно связанный в почвенном поглощающем комплексе, поступает в растения в заметных количествах. Гидролитическая кислотность также существенно влияет на накопление радионуклидов, находящихся в форме катионов, особенно Sr и Cs. На кислых почвах, при прочих равных условиях, коэффициент накопления радионуклидов значительно выше, чем на нейтральных и слабощелочных. Внесение карбонатов Са, Na, К в кислую дерново-подзолистую почву снижает размеры накопления радионуклидов Sr и Cs в урожае. Особенно существенна роль Са: с увеличением количества обменного Са в почве поступление 90Sr в растения уменьшается.

Существует связь видовых особенностей растений с величинами коэффициентов накопления искусственных радионуклидов. Для радионуклидов Sr и Cs большую роль играет содержание их элементов-носителей. Растения, содержащие больше Са, накапливают в повышенных количествах 90Sr, а растения, отличающиеся высоким содержанием К, легче накапливают и 137Cs. Накопление этих радионуклидов в товарной части сельскохозяйственных растений наиболее интенсивно происходит в корнеплодах (столовая свекла, морковь) и бобовых культурах (горох, соя, вика), более слабо - в картофеле, плодах томатов и особенно в зерновых злаках. Более низкое содержание в клубнях картофеля по сравнению с корнеплодами объясняется тем, что клубень - это видоизмененный стебель, а корнеплод - видоизмененный корень.

Наиболее высокие уровни загрязнения имеют грибы. Величина коэффициента накопления 137Cs у отдельных их видов может различаться в 50 раз. Наибольшее загрязнение было отмечено в свинушке, наименьшее - в белом грибе.

Загрязнение древесной растительности радионуклидами, выпадающими из атмосферы, происходит в несколько этапов. На первом этапе загрязняется крона, которая может их удерживать достаточно долгое время и играет роль своеобразного фильтра. Затем начинается вертикальная и горизонтальная миграция радионуклидов под действием осадков, ветра и опадения листвы. Продолжительность вертикальной миграции, в течение которой более 90 % радионуклидов перемещается в лесную подстилку, в березовых насаждениях составляет около 1 года, а в хвойных - порядка 3-5 лет. Это связано с большей продолжительностью жизни хвои и большей шероховатостью ветвей хвойных деревьев.

Затем начинается процесс минерализации подстилки, вымывания из нее радионуклидов и проникновения их в почву.

После этого радионуклиды становятся доступными для усвоения корневыми системами растений. Время, в течение которого выпавший на крону радионуклид становится доступным для корней дерева, в лиственных лесах меньше, чем в хвойных. Так, 50 % выпавшего 90Sr будет доступно для корневого усвоения в березовом лесу через 4-5 лет, а в сосновом - через 8-9 лет, что связано со скоростью самоочищения крон и минерализации подстилки. Накопление этого радионуклида в надземной части ели в 6-7 раз выше, чем у сосны, так как корни ели имеют поверхностное расположение в наиболее загрязненном слое почв. Кроме того, ель характеризуется большей потребностью в Са, чем сосна. Наибольшее количество радионуклидов концентрируется в листьях, затем в хвое, коре, ветвях. Наименьшее количество накапливается в древесине. Среди основных радионуклидов легче всего поступает в надземную часть древесной растительности 90Sr. Kоэффициент накопления для 137Cs на порядок ниже. Кратность различия в содержании радионуклидов в древесине не превышает 2. Наибольшее содержание 137Cs отмечено в древесине березы, наименьшее - в древесине сосны.

Вопросы для самопроверки:

Назовите источники ионизирующего излучения в атмосфере.

Охарактеризуйте пути поступления радона в жилые помещения.

Поведение радионуклидов в водоемах.

Поведение радионуклидов в почвах.

Охарактеризовать пути поступления радионуклидов в растения.

Какие существуют радиационно-химические превращения вещества под действием радиоактивных излучений ?

Охарактеризовать радиолиз воды.

Какие основные продукты реакции образуются при взаимодействии ионизирующих излучений с водой?

Чем определяется выход продуктов радиолиза?

Охарактеризуйте радиационно-химические процессы в твердой фазе.