- •Содержание

- •Введение

- •Классификация химических превращений в окружающей среде Все химические превращения загрязняющих веществ в окружающей среде можно разделить на:

- •1.2 Миграция химических элементов в окружающей среде

- •Перенос почва – вода

- •Лекция № 2 ФизиКо-химические процессы в атмосфере

- •2.1 Пыли и аэрозоли

- •2.1.1 Химический состав аэрозолей

- •2.1.2 Сток аэрозолей в тропосфере

- •2.3 Газы в атмосфере

- •2.3 Химические превращения в атмосферном воздухе

- •Состав облачных и дождевых капель. Химические процессы в жидкой фазе

- •2.4 Фотохимические реакции в нижних слоях атмосферы

- •Фотохимические реакции оксидов азота (фотохимический смог)

- •Другие химические реакции оксидов азота

- •Химические реакции соединений серы. Кислотные дожди

- •Влияние кислотных дождей на природные объекты, здания, памятники и технику

- •Окисление монооксида углерода

- •Химия парникового эффекта

- •2.5 Атмосферная химия органических веществ Окисление метана и его гомологов

- •Хлорорганические соединения. Пестициды

- •2.6 Фотохимические реакции в верхних слоях атмосферы

- •Лекция № 3 Физико-химические процессы в гидросфере

- •3.1. Сведения о свойствах воды и её загрязнении

- •Вторичное загрязнение

- •3.2 Физико-химические превращения металлов в гидросфере

- •Превращения металлов при участии микроорганизмов

- •3.5 Эвтрофирование водоемов

- •Трофический статус водного объекта

- •Эвтрофирование и сукцессия

- •Стадии эвтрофирования

- •Хозяйственные последствия эвтрофирования

- •Борьба с эвтрофированием

- •Формы нефтяных загрязнений

- •Последствия загрязнения морей и океанов нефтью

- •3.7.2 Поверхностно-активные вещества

- •3.7.3 Пестициды

- •Лекция № 4 Физико-химические процессы в литосфере и почвенном покрове

- •4.1 Поведение тяжелых металлов и их соединений в почвах

- •4.2 Поведение пестицидов в почвах

- •4.3 Загрязнение почв нефтью

- •4.4 Процессы биологического разложения твердых бытовых отходов

- •Лекция № 5 физико-химические превращения в окружающей среде суперэкотоксикатов

- •5.1 Стойкие органические загрязнители

- •5.2 Полихлорированые бифенилы

- •Полиароматические углеводороды (пау)

- •5.4 Дихлордифенилтрихлорэтан (ддт)

- •Лекция № 6 Радиоактивные вещества в окружающей среде

- •6.1 Взаимодействие ионизирующего излучения с компонентами атмосферы

- •Радиационно-химические превращения вещества под действием радиоактивных излучений

- •6.2 Искусственные радионуклиды в морских экосистемах

- •Радиолиз воды

- •6.3 Поведение радионуклидов в почвах

- •6.4 Поступление радионуклидов в растения

- •Лекция № 7 биохимические процессы трансформации загрязняющих веществ в окружающей среде

- •Процессы, протекающие при нарушении экологического равновесия в круговороте биогенных элементов

- •Список литературы Основная

- •Дополнительная

- •Физико-химические превращения загрязняющих веществ в окружающей среде конспект лекций

Полиароматические углеводороды (пау)

П олиароматические

углеводороды (ПАУ) — органические

соединения, для которых характерно

наличие в химической структуре трех и

более конденсированных бензольных

колец (таблица 5.1).

олиароматические

углеводороды (ПАУ) — органические

соединения, для которых характерно

наличие в химической структуре трех и

более конденсированных бензольных

колец (таблица 5.1).

Основными источниками эмиссии техногенных ПАУ в окружающую природную среду являются предприятия энергетического комплекса, автомобильный транспорт, химическая и нефтеперерабатывающая промышленность. В основе практически всех техногенных источников ПАУ лежат термические процессы, связанные со сжиганием и переработкой органического сырья: нефтепродуктов, угля, древесины, мусора, пищи, табака и др.

Таблица 5.1 – Основные представители ПАУ

Название вещества |

Формула |

Название вещества |

Формула |

Антрацен |

|

Бенз(а)пирен |

|

Хризен |

|

Нафталин |

|

Фенантрен |

|

Пирен |

|

Тип воздействия ПАУ на живые организмы ключевым образом зависит от структуры самого углеводорода и может изменяться в очень широких пределах. Многие полициклические ароматические углеводороды являются сильными химическими канцерогенами. Такие соединения, как бенз(a)антрацен, бенз(а)пирен и овален, обладают ярко выраженными канцерогенными, мутагенными и тератогенными свойствами.

Бенз(а)пирен в окружающей среде накапливается преимущественно в почве, меньше в воде. Из почвы поступает в ткани растений и продолжает своё движение дальше в трофической цепи, при этом на каждой её ступени содержание БП в природных объектах возрастает на порядок.

В воздухе бенз(а)пирен подвергается фотоокислению. Благодаря озону, который есть в атмосферном воздухе, образуются радикалы ОН•, которые окисляют бенз(а)пирен до хинонов. При реакциях с оксидами серы образуются сульфоновые и сульфиновые кислоты. Также бенз(а)пирен взаимодействует в воздухе с оксидами азота, образуя нитропроизводные.

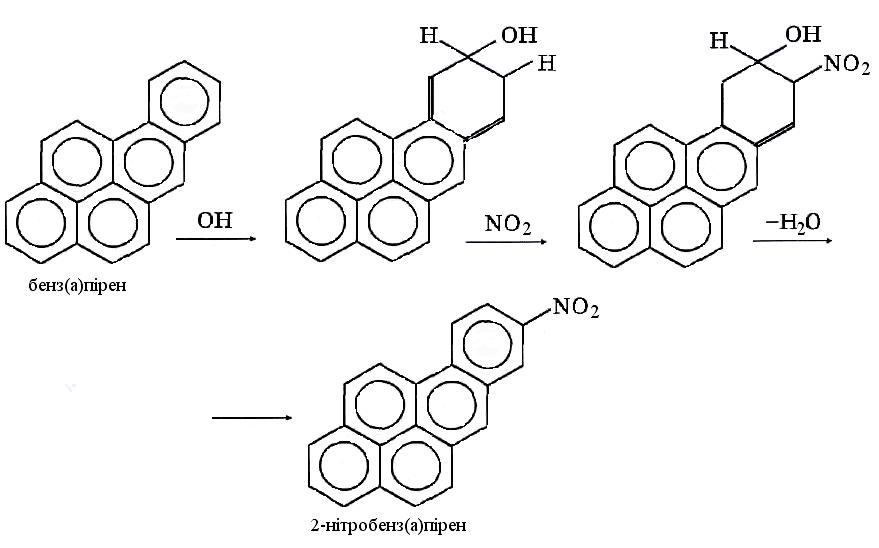

На рисунке 5.2 представлена схема нитрования бенз(а)пирена в атмосферном воздухе.

При комнатной температуре все ПАУ - твердые кристаллические вещества. Температуры их плавления близки к 200 °С, а давление насыщенных паров очень мало. При охлаждении горячих газов, содержащих ПАУ, вещества эти должны конденсироваться и оседать в зоне их выбросов.

На расстоянии нескольких километров от угольной ТЭС поверхность почвы загрязнена ПАУ. Но большая часть ПАУ уносится на дальние расстояния в виде аэрозолей. Прекрасным адсорбентом для ПАУ являются сажевые частицы. На 1 см2 сажевой поверхности могут разместиться ~1014 молекул ПАУ. Это и приводит к тому, что загрязненный сажевым аэрозолем воздух городов содержит порой количества ПАУ большие, чем соответствующие давлению насыщенного пара этих веществ.

Рисунок 5.2 – Возможная реакция нитрования бенз(а)пирена

5.4 Дихлордифенилтрихлорэтан (ддт)

Дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ) – хлорорганический инсектицид – белое кристаллическое вещество, не имеющее вкуса и почти без запаха, с эмпирической формулой С14Н9Cl5 и относительной молекулярной массой 354,5. Технический ДДТ растворим в органических растворителях и почти не растворим в воде. Коэффициент распределения в смеси октанол/вода (logK) равен 7,48.

В СССР ДДТ был запрещен в 1969 году, но использовался в сельском хозяйстве до конца 1980 года. В настоящее время он продолжает использоваться для профилактики природно-очаговых заболеваний. Влияние ДДТ на окружающую среду и человека связано с использованием его в качестве инсектицида. Кроме этого он оказался эффективным в здравоохранении и военной гигиене (для уничтожения вшей).

В прошлые годы ДДТ распыляли с вертолетов на сельскохозяйственные поля. При этом он разносился на определенные расстояния от места распыления воздушными потоками, попадал на поверхность водоемов, накапливался в почве и поступал в продукты, выращиваемые на этих землях.

При мелкодисперсном распылении, особенно при авиаобработках, пестициды могут адсорбироваться в воздухе твердыми частицами и переноситься потоками воздуха. Так, установлено, что при опыливании леса на деревьях обрабатываемого участка задерживается только около 50 % пестицида, остальное количество какое-то время находится в воздухе, а затем оседает на растения и почву на значительном расстоянии от места обработки. Особенно большой снос происходит при использовании высоко летучих препаратов. Воздух загрязняется сильнее при опыливании, чем при опрыскивании.

Пестициды попадают в воздушную среду вместе с почвенной пылью при ветровой эрозии, а также при обработке почвы и при уборке урожая. Значительное их количество обнаруживается в атмосферной пыли районов, где практикуется интенсивная химическая обработка.

Пестициды могут поступать в воздушную среду и с влажных поверхностей в результате возгонки с водяным паром и вследствие испарения с поверхности почвы и растений. Наиболее высокая концентрация препаратов в воздухе отмечается к середине дня, когда температура его повышается до максимальной.

Пестициды удаляются из атмосферы вместе с осадками, в процессе диффузии в пограничном слое воздуха и океана, а также в результате химического разрушения. Наибольшее значение в данном случае имеют химические превращения, при которых получаются менее токсичные продукты, чем исходные пестициды. К таким реакциям в первую очередь должны быть отнесены гидролиз парами воды, окисление кислородом воздуха и озоном, которые в большинстве случаев ускоряются под влиянием света. В этих условиях способны деградировать и стабильные хлорорганические препараты.

Наряду с рассеиванием в высшие слои атмосферы фотолиз пестицидов является одним из главных направлений их превращения в ней. В некоторых случаях он происходит очень быстро, почти с полной деструкцией молекулы. На втором месте находятся гидролиз и окисление, имеющие наибольшее значение для различных фосфорорганических соединений.

Из атмосферы пестициды и их метаболиты попадают в воду, почву, продолжая циркулировать в окружающей среде.

Загрязнение водных водоемов ДДТ обусловлено главным образом поверхностным стоком ДДТ, а также осаждением из атмосферы.

ДДТ имеет высокую термостабильность и плохую растворимость в воде, но хорошую растворимость в органических растворителях и жирах. Период полураспада ДДТ в почве составляет 15-20 лет.

Несмотря на то, что ДДТ имеет низкое давление насыщенных паров, они испаряются с поверхности почвы и воды в воздух. Особенно большие количества ДДТ попадают в атмосферу при использовании сельскохозяйственной авиации. С воздушными потоками он переносится на тысячи километров.

В силу высокой гидрофобности ДДТ не способен к транслокации в растительности через корневую систему, но зато хорошо поглощается листьями и побегами из воздуха.

На рис. 5.3 приведена схема круговорота ДДТ в окружающей среде.

ДДТ хорошо адсорбируется органическим веществом почвы или донным илом и за счет этого способен перемещаться с поверхностными водами. В ряду почва - донные отложения – супесь - песок степень адсорбции ДДТ уменьшается.

Рисунок 5.3 – Схема круговорота ДДТ в окружающей среде

ДДТ может поступать в почву в виде их остатков, содержащихся в листьях, корнях и т. д. В почве в зависимости от условий он может оставаться в неизмененном состоянии и сохранять свою токсичность в течение более или менее продолжительного времени.

Продолжительность сохранения пестицидов в почве зависит от их химических и физических свойств, дозы, формы препарата (порошок, жидкость и т. д.), типа почвы, ее влажности, температуры и физических свойств, состава почвенной микрофлоры, видового состава произрастающих растений, особенностей обработки почвы.

Необходимо отметить, что во многих случаях тип почвы, особенно ее микрофлоры, определяет в основном продолжительность разложения большинства пестицидов. Даже весьма персистентные вещества под влиянием некоторых микроорганизмов могут быстро разрушаться с полной деструкцией молекулы.

Вещества, внесенные в почву в виде гранул, сохраняются в ней более продолжительное время, чем порошковидные или жидкие. Как правило, препараты более стойки в почвах с высоким содержанием органического вещества и илистой фракции.

Пестициды и их метаболиты находятся в почве в лабильном состоянии со всеми тремя ее фазами и в связи с этим могут передвигаться по почвенному профилю в горизонтальном и вертикальном направлениях. Этот процесс происходит под действием молекулярной диффузии с капиллярной влагой, нисходящего тока гравитационной воды, корневой системы растений и в результате перемещения при обработке почвы. На более значительные расстояния пестициды передвигаются с током воды, возникающим после дождя или орошения. Скорость и глубина вертикального перемещения зависят от растворимости в воде препарата, особенностей его адсорбции и десорбции, летучести, а также от интенсивности испарения почвенной влаги.

При продолжительном дожде или орошении слабо адсорбируемые гидрофильные вещества движутся вниз по профилю почвы вместе с водой. С наступлением сухой погоды при повышенном испарении раствор пестицида по капиллярам поднимается к поверхности почвы.

Пестициды видоизменяются или полностью разлагаются в почве в результате физико-химических процессов, микробиологического разложения, поглощения высшими растениями и почвенной фауной. Детоксикация многих пестицидов происходит вследствие адсорбции перегноем и другими коллоидами или образования стойких комплексов. Удаляются препараты из почвы в результате улетучивания, испарения с водяными парами, передвижения за пределы корнеобитаемого слоя, вымывания дождевыми, талыми, оросительными, грунтовыми и почвенными водами.

Основной критерий детоксикации пестицидов в почве — скорость и полнота их распада на нетоксичные компоненты. Определяющая роль отдельных процессов в инактивации препаратов зависит не только от их физико-химических свойств, но и от особенностей почвы, климатических и экологических факторов.

Вода служит основным средством транспорта пестицидов в окружающей среде. В открытые водоемы они могут попадать со сточными водами предприятий, которые их выпускают, при авиационной и наземной обработках сельскохозяйственных угодий и лесов, с дождевыми и талыми водами, а также при непосредственной обработке открытых водоемов для уничтожения водорослей, моллюсков, переносчиков заболеваний человека и животных, сорных растений.

Почвенные и грунтовые воды, внутренние водоемы, реки и Мировой океан при определенных условиях могут стать конечным депо для пестицидов. Вследствие этого возможно загрязнение водоемов в первую очередь стойкими веществами.

Влияние пестицидов на обитателей водных систем может проявляться как в прямом токсическом действии (острая или хроническая токсичность), так и косвенно (снижение содержания растворимого в воде кислорода, изменение химического состава воды, уничтожение водяных насекомых и т. д.).

При переходе пестицидов из воды в другие звенья биологической цепи их содержание увеличивается в сотни и тысячи раз. Будучи поглощенными организмом-фильтратором (например, одним из видов планктонных организмов), стойкие препараты могут откладываться в тканях и затем попадать в организм рыбы. В последующих звеньях пищевой цепи действие веществ, обладающих кумулятивным свойством, усиливается в несколько раз.

В основном многие пестициды быстро разрушаются в водной среде, в связи с чем их применение в сельском хозяйстве в борьбе с вредителями, болезнями и сорняками сельскохозяйственных культур не влечет за собой отрицательных последствий. Пути миграции ДДТ в водных экосистемах таковы. Существенная часть ДДТ интенсивно поглощается гидробионтами и постепенно метаболирует, а с другой они сорбируются на взвешенных в воде частицах ила и оседают на дно водоемов, где сохраняются десятки и даже сотни лет.

Почва является местом накопления больших количеств ДДТ. При этом формирование концентраций ДДТ в почвах связано как с интенсивностью их использования в сельском хозяйстве, так и с атмосферным переносом от антропогенных источников. В отличие от обычных почв, лесные подстилки более загрязнены ДДТ. В этом случае происходит накопление ДДТ в растительности как через корневую систему из почвы, так и в результате поглощения из воздуха. Установлено, что ДДТ в меньшей степени мигрирует из почв, обладающих большей сорбционной способностью (чернозем, торфяники).

По своим химическим свойствам ДДТ обычно довольно инертен и практически не разлагается под действием кислот, щелочей и воды. Наиболее распространенными механизмами разрушения ДДТ в окружающей среде можно считать фотохимические реакции и процессы метаболизма с участием микроорганизмов. При УФ-излучении в течение 48 часов ДДТ разлагается с образованием ДДЭ, ДДД и кетонов.

Основной путь попадания ДДТ в организм человека – через желудок. Человек потребляет продукты, содержащие ДДТ, пьет воду, загрязненную ДДТ. Другой путь проникновения ДДТ в организм человека и животных – это проникновение ДДТ через кожу, т.к. ДДТ очень хорошо растворим в жирах.

Длительное применение ДДТ привело к значительному загрязнения окружающей среды и продуктов питания. Остаточные количества ДДТ обнаруживаются в пищевых рационах семей и рационах дошкольных учреждений. ДДТ и его метаболиты найдены в грудном молоке. Исследования в г. Киеве, показали, что среднесуточное потребление ДДТ и его производных с грудным молоком матерей, не связанных профессионально с ДДТ, в ряде случаев превышало в 3-5 раз допустимые нормы. Население, проживающее на загрязненных пестицидами территориях, отличается значительными нарушениями репродуктивного здоровья.

ДДТ проникает в растения путем диффузии, либо с почвенной влагой, загрязняя все части растения. Особенно интенсивно ДДТ может проникать в корнеплоды и клубнеплоды, накапливаясь в них. По-видимому, это связано с большим количеством в таких культурах лейкоцитов, которые способны сорбировать ДДТ. Из культур выраженными адсорбционными свойствами обладает морковь. При содержании в почве 10 мг/кг ДДТ в моркови было найдено 2,5 мг/кг ДДТ.

Если ДДТ распыляют с самолета над каким-нибудь стоячим водоемом, то уже через несколько дней его нельзя обнаружить в воде, так как к этому времени он успевает полностью перейти из воды в микроорганизмы (бактерии, водоросли) или в донный ил водоема. По пищевым цепям ДДТ доходит до человека. Во многих странах у людей образовались отложения ДДТ в жировых тканях. Переходя по пищевым цепям происходит не только бионакопление ДДТ, но и его биоумножение. Чем выше находится особь в цепи питания, тем большие количества ДДТ поступают и накапливаются в ее организме.

Необычайная персистентность (устойчивость) пестицидов связана с особенностью строения их молекул – они слишком громоздки и необычны для живой природы. Для того чтобы ДДТ или другого пестицида – эльдрина были превращены в стандартные субстраты промежуточного обмена, органические кислоты, пирокатехин или пирокатеховую кислоту, микроорганизмы должны реализовать значительную цепь ферментативных реакций, в случае с ДДТ – не менее 10–12. В окружающей среде происходят разнообразные их превращения (рис. 5.4).

Рисунок 5.4 - Возможные механизмы микробиологического расщепления одного из продуктов трансформации ДДТ – пентахлорфеноксиуксусной кислоты (ПХФУК)

Вопросы для самопроверки

1. Согласно схемы круговорота ДДТ в окружающей среде (рисунок 5.3) охарактеризовать физические и химические превращения ДДТ?

2. В каких составляющих биосферы преимущественно накапливается бенз(а)пирен?

3. Какие реакции протекают в атмосферном воздухе с бенз(а)пиреном?

4. Каким путем происходит распространение бенз(а)пирена в окружающей среде?

5. В каком агрегатом состоянии распространяются диоксины в окружающей среде?

6. За счет каких процессов происходит транспорт диоксинов в окружающей среде?