- •Содержание

- •Введение

- •Классификация химических превращений в окружающей среде Все химические превращения загрязняющих веществ в окружающей среде можно разделить на:

- •1.2 Миграция химических элементов в окружающей среде

- •Перенос почва – вода

- •Лекция № 2 ФизиКо-химические процессы в атмосфере

- •2.1 Пыли и аэрозоли

- •2.1.1 Химический состав аэрозолей

- •2.1.2 Сток аэрозолей в тропосфере

- •2.3 Газы в атмосфере

- •2.3 Химические превращения в атмосферном воздухе

- •Состав облачных и дождевых капель. Химические процессы в жидкой фазе

- •2.4 Фотохимические реакции в нижних слоях атмосферы

- •Фотохимические реакции оксидов азота (фотохимический смог)

- •Другие химические реакции оксидов азота

- •Химические реакции соединений серы. Кислотные дожди

- •Влияние кислотных дождей на природные объекты, здания, памятники и технику

- •Окисление монооксида углерода

- •Химия парникового эффекта

- •2.5 Атмосферная химия органических веществ Окисление метана и его гомологов

- •Хлорорганические соединения. Пестициды

- •2.6 Фотохимические реакции в верхних слоях атмосферы

- •Лекция № 3 Физико-химические процессы в гидросфере

- •3.1. Сведения о свойствах воды и её загрязнении

- •Вторичное загрязнение

- •3.2 Физико-химические превращения металлов в гидросфере

- •Превращения металлов при участии микроорганизмов

- •3.5 Эвтрофирование водоемов

- •Трофический статус водного объекта

- •Эвтрофирование и сукцессия

- •Стадии эвтрофирования

- •Хозяйственные последствия эвтрофирования

- •Борьба с эвтрофированием

- •Формы нефтяных загрязнений

- •Последствия загрязнения морей и океанов нефтью

- •3.7.2 Поверхностно-активные вещества

- •3.7.3 Пестициды

- •Лекция № 4 Физико-химические процессы в литосфере и почвенном покрове

- •4.1 Поведение тяжелых металлов и их соединений в почвах

- •4.2 Поведение пестицидов в почвах

- •4.3 Загрязнение почв нефтью

- •4.4 Процессы биологического разложения твердых бытовых отходов

- •Лекция № 5 физико-химические превращения в окружающей среде суперэкотоксикатов

- •5.1 Стойкие органические загрязнители

- •5.2 Полихлорированые бифенилы

- •Полиароматические углеводороды (пау)

- •5.4 Дихлордифенилтрихлорэтан (ддт)

- •Лекция № 6 Радиоактивные вещества в окружающей среде

- •6.1 Взаимодействие ионизирующего излучения с компонентами атмосферы

- •Радиационно-химические превращения вещества под действием радиоактивных излучений

- •6.2 Искусственные радионуклиды в морских экосистемах

- •Радиолиз воды

- •6.3 Поведение радионуклидов в почвах

- •6.4 Поступление радионуклидов в растения

- •Лекция № 7 биохимические процессы трансформации загрязняющих веществ в окружающей среде

- •Процессы, протекающие при нарушении экологического равновесия в круговороте биогенных элементов

- •Список литературы Основная

- •Дополнительная

- •Физико-химические превращения загрязняющих веществ в окружающей среде конспект лекций

Хлорорганические соединения. Пестициды

Для получения высоких и устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур наряду с применением удобрений, агротехнических и биологических методов защиты, важнейшая роль принадлежит пестицидам.

Пестициды – химические препараты, используемые для борьбы с вредителями и болезнями растений, сорняками, вредителями и микроорганизмами, вызывающими порчу сельскохозяйственной продукции, материалов и изделий, а также для борьбы с паразитами и переносчиками опасных заболеваний человека и животных.

Многолетнее

применение в огромных масштабах

пестицидов во всех странах мира выявило

ряд отрицательных последствий, таких

как загрязнение окружающей среды,

пищевых продуктов, вредное влияние на

здоровье человека. Многие пестициды

способны длительное время сохраняться

в среде обитания человека, попадая из

одного объекта среды в другой, в ряде

случаев превращаясь в более токсичные

соединения, но они могут представлять

собой известную опасность для человека,

флоры и фауны, нарушая биоценотическое

равновесие.

Многолетнее

применение в огромных масштабах

пестицидов во всех странах мира выявило

ряд отрицательных последствий, таких

как загрязнение окружающей среды,

пищевых продуктов, вредное влияние на

здоровье человека. Многие пестициды

способны длительное время сохраняться

в среде обитания человека, попадая из

одного объекта среды в другой, в ряде

случаев превращаясь в более токсичные

соединения, но они могут представлять

собой известную опасность для человека,

флоры и фауны, нарушая биоценотическое

равновесие.

Пестициды в зависимости от объекта подразделяются на:

- гербициды - для уничтожения сорной растительности;

- инсектициды - против вредных насекомых;

- зооциды - для борьбы с грызунами;

- фунгициды - с возбудителями грибковых заболеваний;

- дефолианты - для удаления листьев;

- дефлоранты - для удаления цветков.

Пестициды попадают в воздушную среду вместе с почвенной пылью при ветровой эрозии, а также при обработке почвы и при уборке урожая. Значительное их количество обнаруживается в атмосферной пыли районов, где практикуется интенсивная химическая обработка.

Пестициды могут поступать в воздушную среду и с влажных поверхностей в результате возгонки с водяным паром и вследствие испарения с поверхности почвы и растений.

Наиболее высокая концентрация препаратов в воздухе отмечается к середине дня, когда температура его повышается до максимальной.

При мелкодисперсном распылении, особенно при авиа обработках, пестициды могут адсорбироваться в воздухе твердыми частицами и переноситься потоками воздуха. Так, установлено, что при опыливании леса на деревьях обрабатываемого участка задерживается только около 50 % пестицида, остальное количество какое-то время находится в воздухе, а затем оседает на растения и почву на значительном расстоянии от места обработки. Особенно большой снос происходит при использовании высоколетучих препаратов. Воздух загрязняется сильнее при опыливании, чем при опрыскивании.

На рисунке 2.15 представлена схема круговорота пестицидов в окружающей среде.

Пестициды распространяются на большие пространства, весьма удаленные от мест их применения. Многие из них могут сохраняться в почвах достаточно долго (период полураспада ДДТ в воде оценивается в 10 лет, а для диэлдрина он превышает 20 лет). При использовании даже наименее летучих компонентов более 50 % активных веществ в момент воздействия переходят прямо в

Рисунок 2.15 - Распределение пестицидов в окружающей среде

атмосферу, а для таких пестицидов, как ДДТ и диэлдрин, характерна дистилляция с парами воды на земной поверхности. Эта часть пестицидов, не достигших растений, подхватывается ветром и осаждается в районах суши или океана, весьма удаленных от зон применения вещества.

Они в конечном итоге попадают в различные экосистемы, включая океан, пресноводные водоемы, наземные биомы и др., в значительных количествах накапливаются в почвах и увеличивают свои концентрации при движении по трофическим цепям. Пестициды удаляются из атмосферы вместе с осадками, в процессе диффузии в пограничном слое воздуха и океана, а также в результате химического разрушения. Наибольшее значение в данном случае имеют химические превращения, при которых получаются менее токсичные продукты, чем исходные пестициды. К таким реакциям в первую очередь должны быть отнесены гидролиз парами воды, окисление кислородом воздуха и озоном, которые в большинстве случаев ускоряются под влиянием света. В этих условиях способны деградировать и стабильные хлорорганические препараты.

Наряду с рассеиванием в высшие слои атмосферы фотолиз пестицидов является одним из главных направлений их превращения в ней. В некоторых случаях он происходит очень быстро, почти с полной деструкцией молекулы. На втором месте находятся гидролиз и окисление, имеющие наибольшее значение для различных фосфорорганических соединений.

Из атмосферы пестициды и их метаболиты попадают в воду, почву, продолжая циркулировать в окружающей среде.

Окисление кислородом воздуха может приводить к образованию гидроперекисей растворенных органических веществ через систему радикальных реакций цепного характера. Реакции окисления приводят в основном к разрыву двойных связей.

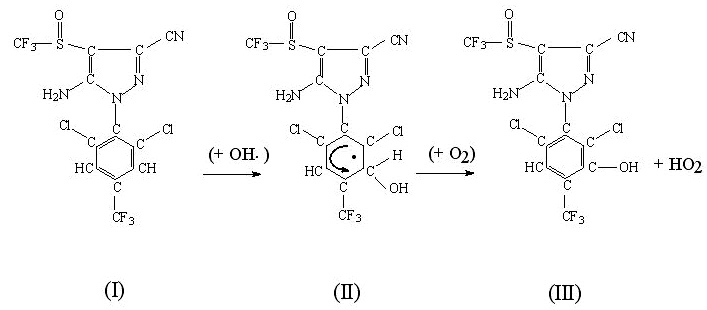

Рисунки 2.16 и 2.17 показывают химические превращения пестицида «фипронил», как самопроизвольно протекающее окисление при действии атмосферных радикалов ОН (рис. 2.16), так и окисление, стимулированное солнечным светом (рис. 2.17).

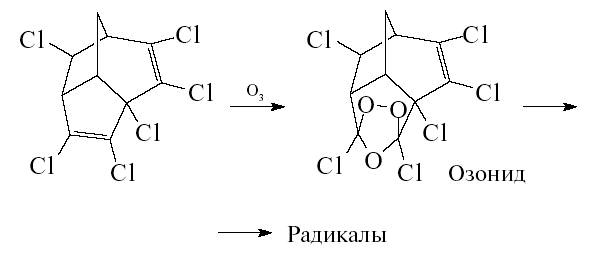

В верхних слоях атмосферы при фотодиссоциации молекул кислорода, а в тропосфере, куда не проникает свет с длиной волны менее 290 нм, при фотодиссоциации диоксида азота образуется атомарный кислород. Он может присоединяться к двойным связям алкенов, как это показано на примере инсектицида алдрина (рисунок 2.20).

Рис. 2.16 - Самопроизвольное окисление пестицидного вещества «фипронил», инициированное атмосферными ОН-радикалами и с участием атмосферного кислорода. (I) – исходная молекула фипронила, (II) – промежуточный аддукт, образовавшийся в результате присоединения ОН-радикала к ароматическому кольцу, (III) – “новый продукт”

Рисунок 2.17 - Фотохимическое окисление пестицидного вещества «фипронил» с участием синглетного кислорода, инициированное солнечным светом. (I) – молекула фипронила, (IV) – продукт, образованный внедрением синглетного кислорода в пиразольное кольцо фипронила.

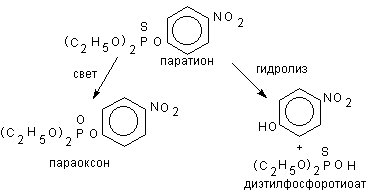

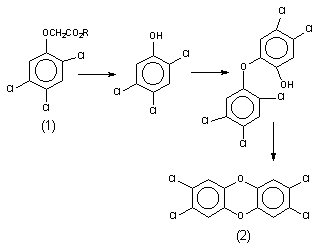

На рисунках 2.18 и 2.19 представлены схемы превращений паратиона и феноксиуксусной кислоты.

Рисунок 2.18 - Абиотическое превращение паратиона в окружающей среде

Рисунок 2.19 - Схема фотолитического превращения феноксиуксусной кислоты (1) в ТХДД (2) в окружающей среде (По Akermark B., 1978)

Рисунок 2.20 – Фотохимические превращения алдрина

В реакциях с алкенами конкурирует и другая активная форма кислорода - озон, концентрация которого в приземном воздухе находится на уровне 1012-1013см-3.

Реакции алкенов, например хлордена, с озоном включают несколько стадий. В результате первой из них образуется озонид, дальнейшее разрушение с разрывом связи О-О приводит к образованию реакционноспособных радикалов (рис.2.21):

Рисунок 2.21 – Реакция алкенов с озоном

Фотохимические процессы. Возвращение из возбужденного в основное состояние при поглощении молекулами квантов света возможно несколькими способами, за счет фотоизомеризации, фотоионизации, переноса энергии на другую молекулу, которая после этого претерпевает химическое превращение, и фотоминерализации. Из числа этих превращений остановимся на последнем. Оно представляет собой полное разложение химикатов на простые неорганические молекулы (СO2, H2O, НС1). Сравнительно устойчивые в водной и газовой средах хлорорганические пестициды, адсорбируясь на поверхности силикатных материалов, быстро минерализуются.