- •Содержание

- •Основы расчета транспорта под действием собственного веса

- •Оборудование транспорта под действием собственного веса

- •Контрольные вопросы

- •Контрольные вопросы

- •Контрольные вопросы

- •Ленточно-канатные конвейеры

- •Ленточно-цепные конвейеры

- •Пластинчатые конвейеры

- •Контрольные вопросы

- •Правила безопасности при установке грузолюдского конвейера

- •Автоматизация конвейерных линий

- •Функции, выполняемые аппаратурой аук-1м

- •Дополнительные блокировки и переключение управления конвейерной линией в режиме «люди»

- •Контрольные вопросы

- •Контрольные вопросы

- •Контрольные вопросы

- •Конструкция рудничных электровозных аккумуляторов

- •Контрольные вопросы

- •Контрольные вопросы

- •Тема 10

- •Контрольные вопросы

- •Тема 11

- •Контрольные вопросы

- •Тема 12

- •Основные элементы

- •Расчет скреперной установки

- •Контрольные вопросы

- •Тема 13

- •Контрольные вопросы

- •Тема 14

- •Контрольные вопросы

- •Тема 15

- •Контрольные вопросы

- •Тема 16

- •Контрольные вопросы

- •Тема 17

- •Контрольные вопросы

- •Тема 18

- •Тема 19

- •Контрольные вопросы

- •Тема 20

- •Тема 21

- •Тема 22

- •Список литературы

Основы расчета транспорта под действием собственного веса

Спуск груза, расположенного на наклонной плоскости, под действием собственного веса возможен при условии, что продольная составляющая силы тяжести (рис.1.1) больше силы трения, т.е.

![]()

или

![]() ,

,

|

Рис. 1.1 Схема спуска груза под действием собственного веса |

При

![]() груз, находящийся на плоскости, сохраняет

состояние покоя.

груз, находящийся на плоскости, сохраняет

состояние покоя.

Для поддержания начавшегося движения

груза необходим меньший угол наклона,

так как коэффициент трения скольжения

в движении

![]() меньше коэффициента трения в покое

меньше коэффициента трения в покое

![]() .

.

При

![]() движение груза будет происходить с

постоянной скоростью. Поэтому при

недостаточных углах наклона необходимо

иногда только проталкивание материала

лопатками или гребками, чем достигается

уменьшение коэффициента трения.

движение груза будет происходить с

постоянной скоростью. Поэтому при

недостаточных углах наклона необходимо

иногда только проталкивание материала

лопатками или гребками, чем достигается

уменьшение коэффициента трения.

Значения коэффициентов трения зависят от влажности материала, крупности кусков, наличия мелочи, глинистых примесей.

При ускоренном движении по наклонной плоскости груз весом G, переместившись из точки А в точку В, опустится на высоту h. Работа силы тяжести Gh в данном случае расходуется на преодоление силы трения на пути l и на приращение кинетической энергии груза.

Работа может быть выражена уравнением

![]() ,

,

где: vН и vК – скорость движения частицы в начале и в конце участка длиной l.

Учитывая, что

![]() ,

после несложных преобразований имеем

,

после несложных преобразований имеем

![]()

Пользуясь этим уравнением, можно определять различные параметры транспорта под действием собственного веса.

Для заданных l и vН

![]() ,

м/сек.

,

м/сек.

Задаваясь скоростью vН и vК, можно определить длину участка разгона

![]() ,

м

,

м

|

Рис. 1.2 Схема работы комбайна «Донбасс» с передвижными однобортными рештаками: 1 – комбайн; 2 – рештаки; 3 – направляющие листы; 4 – клин для передвижки рештаков к забою |

![]() .

.

Оборудование транспорта под действием собственного веса

Транспорт под действием собственного веса применяется как в очистных забоях при крутом и наклонном падении, так и по специально пройденным наклонным и вертикальным выработкам (печам, скатам, рудоспускам, шурфам и др.).

Если угол падения пласта или рудного тела больше 35 ÷ 380, то полезное ископаемое в очистном забое может перемещаться непосредственно по почве. В этом случае не требуется специального оборудования. Необходимо только отшивать выработанное пространство, чтобы исключить возможность попадания в него отбитого полезного ископаемого.

При выемке крутых угольных пластов комбайнами забой располагают по падению и выработанное пространство не отшивается.

|

Рис. 1.3 Винтовой спуск |

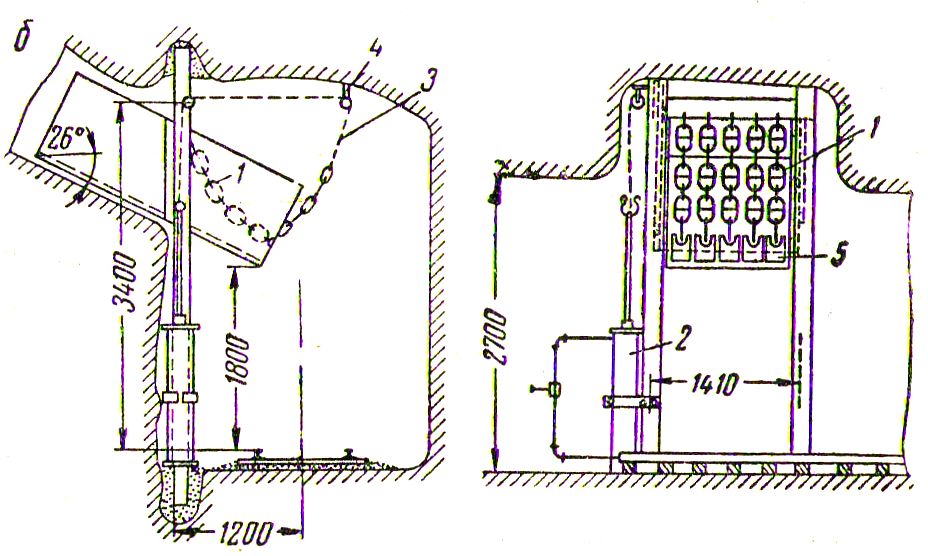

При гравитационном транспорте по вертикальным выработкам во избежание значительного измельчения груза и пылеобразования, а также повреждения крепи выработки и выпускных устройств необходимо ограничивать скорость движения материала. Такое ограничение достигается укреплением в стенках вертикальной выработки наклоненных в разные стороны полков, по которым пересыпается груз при движении. При большой высоте спуска применение этого способа уменьшения скорости движения недостаточно снижает измельчение угля и пылеобразование. В таких случаях применяют винтовые спуски или тормозные шарнирно-пластинчатые конвейеры (обращенные элеваторы).

Винтовой спуск (рис.1.3) представляет собой винтовой желоб, укрепленный внутри сборной вертикальной трубы, в стенках которой через определенные расстояния устраивают люки с крышками, обеспечивающие доступ к винтовому желобу. Диаметр трубы обычно равен 1,0 ÷ 1,5 м (иногда до 2,5 м), а угол наклона винтового желоба подбирают так, чтобы скорость движения угля не превышала 1 м/сек. Винтовые спуски применяют обычно при высоте спуска до 50 м, однако известны установки высотой до 200 м.

Достоинствами винтового спуска являются: простота устройства; надежность работы благодаря отсутствию движущихся частей; автоматичность действия; возможность подачи груза в любой точке по высоте; возможность аккумулирования груза. Недостатки винтового спуска: быстрое истирание желоба; значительное пылеобразование и крошение угля; сложность ремонта; застревание груза при повышении влажности угля и содержания мелочи. Для увеличения срока службы желоба его иногда футеруют (покрывают) слоем плавленого базальта.

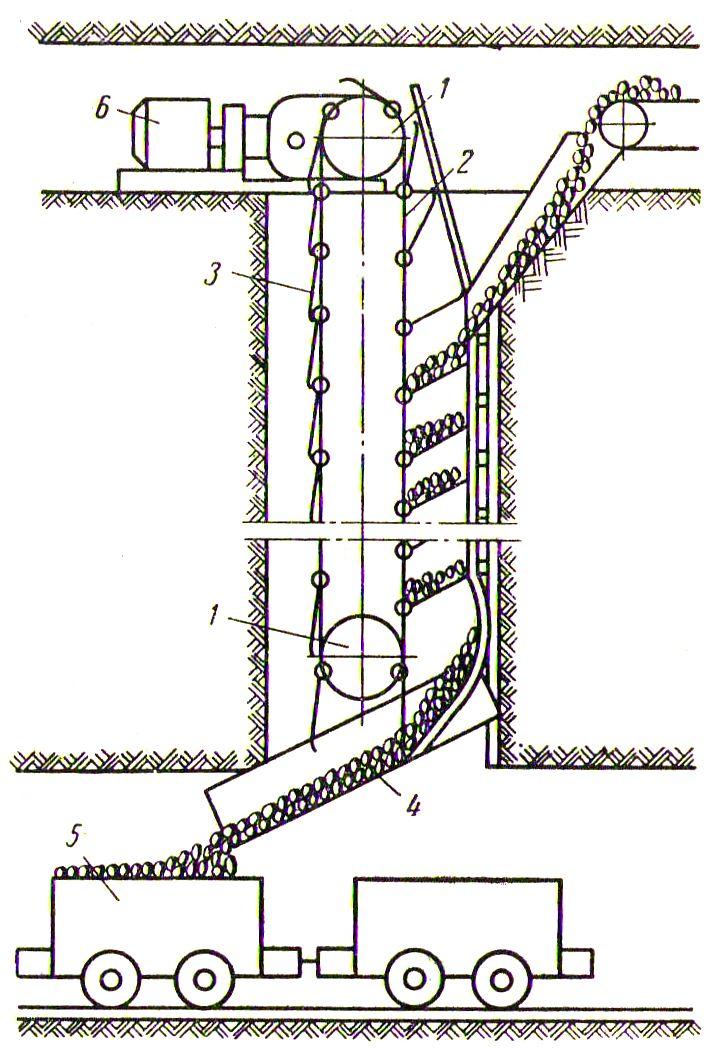

Тормозной шарнирно-пластинчатый конвейер (рис.1.4) представляет собой две огибающие концевые звездочки 1 бесконечные цепи 2, к которым шарнирно прикреплены пластины 3 трапецеидальной или прямоугольной формы. На грузовой ветви пластины под действием лежащего на них груза движутся вниз по трубе, сечение которой соответствует форме пластин. Пластины при движении полностью перекрывают сечение трубы, опираясь внешними концами на ее стенку. На порожней ветви пластины свободно висят на цепях.

Конвейер приводится в движение под действием веса груза. При выходе из трубы пластины поворачиваются на шарнирах, груз ссыпается на лоток 4 и скатывается в вагонетку 5. Для пуска в ход незагруженного конвейера и регулирования скорости движения цепей конвейер имеет

|

Рис. 1.4 Схема шарнирно-пластинчатого конвейера |

По сравнению с винтовым спуском шарнирно-пластинчатый конвейер имеет следующие преимущества: меньшие сечения вертикальной выработки и истирание угля; возможность спуска угля и руды любой крупности и влажности и генерирования энергии; простота замены износившихся деталей. Недостатки: большое количество шарнирных соединений; ограничение высоты спуска прочностью цепей; невозможность загрузки в промежуточных пунктах и накопления груза.

При самотечном транспорте для регулирования выпуска материала, накапливающегося в нижней части забоя, ската, рудоспуска или другой выработки, устраивают выпускные люки, оборудованные затворами различной конструкции.

|

Рис. 1.5 Лотковый и плоские затворы |

Секторные затворы бывают одно- и двухсекторные. Двухсекторные затворы обеспечивают точную дозировку, минимальное просыпание, быструю погрузку.

Люки с пальцевыми затворами применяют при необходимости быстрого выпуска крупнокусковой руды (до 750 мм). Такой затвор состоит из 4 ÷ 7 изогнутых стержней-«пальцев» (обычно из рельсов), свободно вращающихся на горизонтальной оси и перекрывающих выпускное

|

Рис. 1.6 Односекторный люковой затвор |

|

|

Рис. 1.7 Пальцевый и цепной люковые затворы: а – пальцевый затвор из рельсов: 1 – рельс; 2 – цепь; 3 – канат; 4 – пневматический цилиндр; б – цепной люковой затвор: 1 – цепь; 2 – пневматический цилиндр; 3 – канат; 4 – блок; 5 - грузы |

Гравитационный транспорт является простым и дешевым видом транспорта, поэтому его следует применять во всех возможных случаях (если нет ограничений, связанных со снижением качества спускаемого материала из-за дробления или с пылеобразованием).