- •1. Основная концепция принципа устойчивого развития. Принцип устойчивого развития

- •3. «Генеалогическое дерево» экологии и основные этапы ее развития.

- •4. Понятия биосферы и среды обитания.

- •5. Понятие геосферы и его смысл.

- •6. Понятие биоценоза, его смысл. Примеры.

- •7. Понятие биотопа, его смысл. Примеры.

- •8. Понятия биогеоценоза и экосистемы. Примеры. Свойства экосистемы:

- •9. Открытость и стабильность экосистем.

- •10. Правило одного процента в экологии. Правило одного процента

- •11. Принцип Ле Шателье – Брауна в экологии. Принцип Ле Шетелье-Брауна:

- •13.Круговорот углерода в биосфере (качественно), его резервуарная модель. Круговорот элементов в природе

- •Углеродный цикл

- •14. Фотосинтез, его роль в биосфере, объекты и условия протекания.

- •15. Биотические системы, их основные особенности.

- •16.Трофическая цепь. Продуценты, консументы, редуценты.

- •17. Экологическая пирамида. Закон Линдемана.

- •18. Концентрационная функция живого вещества.

- •19. Отрицательные и положительные обратные связи в экологии

- •20. Значение стабильности продуцентного уровня в экологии

- •21. Примеры негативных воздействий на продуцентные системы.

- •22. Понятие экологической ниши. Основные законы заполнения экологических ниш.

- •23. Предмет математической экологии и её основные методические подходы.

- •24. Закономерности замещения экологических ниш. Примеры.

- •25. Принцип «инстинктивного отрицания-признания» в экологии.

- •26. Общее состояние и перспективы развития фундаментальной экологии.

- •27. Элементарная математическая модель деградации и восстановления экосистем (качественно).

- •28. Гистерезис временной динамики деградации и восстановления экосистем. Смысл площади под петлей гистерезиса.

- •29. Основные методические трудности математической экологии.

- •30. Предмет инженерной экологии и её основные подходы.

- •31. Понятие загрязнённости внешней среды (звс). Факторы звс.

- •32. Основные принципы установления предельно-допустимых нормативов загрязнения внешней среды.

- •33. Источники техногенного загрязнения воздуха.

- •34. Синергические эффекты при загрязнении внешней среды. Примеры. Учёт синергизма при контроле выполнения пдн (возможны задачи).

- •35. Кумулятивные эффекты при загрязнении внешней среды. Примеры.

- •36. Основные предельно-допустимые нормативы, характеризующие загрязнение воздуха. Принципы их установления и контроля выполнения.

- •Вопрос № 37. Потребление атмосферного кислорода.

- •Кислород не является лимитирующим фактором!!! Вопрос № 38. Озоновый слой Земли.

- •Вопрос № 39. Метод оценки уровня загрязнения внешней среды двумя или более вредными веществами.

- •Вопрос № 40. Главные направления экономии водных ресурсов. Общий обзор состояния оборота и очистки воды в рф. Экономия воды:

- •Вопрос № 41. Биологическое и социальное потребление воды человеком.

- •Вопрос № 42. Потери воды на коммуникациях. Поверхностные и подземные водозаборы, их значимость для снабжения водой. Относительное качество воды из них.

- •Типы водозабора:

- •Вопрос № 43. Классификация источников загрязнения воды по механизму негативного воздействия при потреблении. Классификация по типу негативного воздействия:

- •Вопрос № 44. Гидросфера Земли, её экологическая роль, компонентный состав и доступность для технологического использования.

- •Вопрос № 45. Структурно-логическая схема водопотребления. Вопрос № 46. Принципы установления пдк для воды. Категории водопользования. Пдн по воде

- •Вопрос № 47. Основные технологии водоочистки. Технологии очистки воды

- •Пруд-отстойник

- •Вопрос № 50. Потребности и безвозвратные потери при водопользовании. Примеры.

- •Вопрос № 51. «Экологически необязательные» потери воды. Мелиоративные и ирригационные потери, их типы и возможные способы снижения.

- •1. Каналы экономии воды

- •1.1 Ирригационные и мелиорационные потери

- •1.2 Сооружение рукотворных морей и эксплуатация мощных равнинных гэс

- •1.3 Утечки и потери на коммуникации

- •Вопрос № 52. Политические аспекты эксплуатации водных ресурсов в настоящем и будущем. Вопрос № 53. Почвы, их экологическое и цивилизационное значение. Причины деградации почв. Почвы

- •!!!Предел человечества – почва!!!

- •Вопрос № 54. Основные подходы к нормированию загрязнения почв и их охране.

- •55. Понятие об ионизирующем излучении. Проникающая способность излучений разной физической природы

- •Источники излучения:

- •56. Активность. Единицы активности. Активность различных объектов в природе и технологиях (примеры).

- •Единицы активности

- •Естественные долгоживущие радионуклиды

- •57. Понятие дозы. Поглощенная доза, ее единицы.

- •58. Эффективная доза, ее смысл и единицы. Взвешивающие коэффициенты эффективной дозы, их смысл и нормировка.

- •59. Эквивалентная доза, ее единицы и связь с поглощенной дозой. Взвешивающие коэффициенты эквивалентной дозы и ее смысл.

- •60. Мощность дозы излучения (единицы и физический смысл).

- •61. Нормы радиационной безопасности нрб-99, их обоснование и общая концепция.

- •62. Риск как количественная мера опасности. Три основные области рисков. Классификация рисков. Примеры.

- •Нормирование радиационных рисков

- •63. Линейная беспороговая гипотеза (лбг) воздействия облучения и ее обоснование. Принципы alara как следствие концепции лбг.

- •64. Проблемы обоснования линейной беспороговой гипотезы воздействия излучения в области околофоновых доз.

- •65. Категории воздействия ионизирующего излучения, предусмотренные нрб-99. Основные нормативы по категориям.

- •66. Детерминистские и стохастические эффекты при облучении.

- •Детерминистские эффекты

- •67. Острая лучевая болезнь (олб) как пороговый детерминистский эффект. Порог олб. Понятие о лд-50.

- •Единовременные дозы

- •68. Внешнее и внутреннее облучение. Относительная значимость различных видов ионизирующих излучений при внешнем и внутреннем облучении.

- •Меры защиты от внешнего излучения:

- •Меры защиты от внутреннего излучения:

- •69. Критические органы при внутреннем облучении.

- •70. Эффективное время выведения радиоактивных и химических веществ из организма

- •71. Фоновое облучение человека и его основные компоненты.

- •72. Естественная радиоактивность. Три класса естественных радиоактивных ядер.

- •73. Естественные радиоактивные ряды и их основные закономерности.

- •73. Естественные радиоактивные ряды и их основные закономерности.

- •Естественные долгоживущие радионуклиды

- •74. Техногенные источники фонового облучения, их относительная значимость.

- •75. Радоновая компонента фонового облучения человека. Основные нормативы ограничения и практические способы снижения дозовой нагрузки от воздействия радона.

- •Меры борьбы с радоном:

- •76. Реализация норм радиационной безопасности в России. Нормирование излучения

- •77. Структура нрб-99 по основным смысловым блокам. Функционально смысловые блоки нрб

- •Требования по ограничению техногенных излучений в контролируемых условиях.

- •Требования к облучению от природных источников в производственных условиях (авиа экипаж)

- •Требования по снижению общего излучения на население.

- •Требование по ограничению облучения населения в условиях радиационной аварии.

- •Требования к контролю за выполнением нрб.

- •78. Контрольные уровни, их назначение и связь с нормативами нрб-99.

- •Классификация основных дозовых пределов, допустимых и контрольных уровней

- •79. Измеряемые и рассчитываемые дозы. Методы индивидуальной дозиметрии.

- •80. Шкала инес. Принципы её построения.

- •81. Авария на Чернобыльской аэс как предельный случай радиационной аварии. Главные причины тяжести последствий этой аварии.

- •Последствия:

- •82. Последствия аварии на Чернобыльской аэс (немедленные медицинские, экономические, политические, социальные, технологические, отдалённые медицинские и санитарно-гигиенические). Последствия:

- •83. Радиационные аварии с радионуклидными источниками ионизирующих излучений. Примеры. Основные пути их предотвращения.

- •84. «Эффект здорового рабочего» (на примере статистики смертности и заболеваемости среди ликвидаторов аварии на чаэс).

- •85. Основные принципы взаимодействия общества с технологиями.

- •86. Отношение общества к ядерным технологиям. Причины смещения общественных оценок.

- •87. Настоящее и вероятное будущее структуры энергообеспечения человечества.

- •88. Пределы цивилизационного развития и основные подходы к их оценке.

- •89. Киотский протокол, его основные положения. Перспективы политических решений экологических проблем настоящего и будущего.

- •Количественные обязательства

- •Механизмы гибкости

- •90. Международные экологические организации, системная оценка их деятельности.

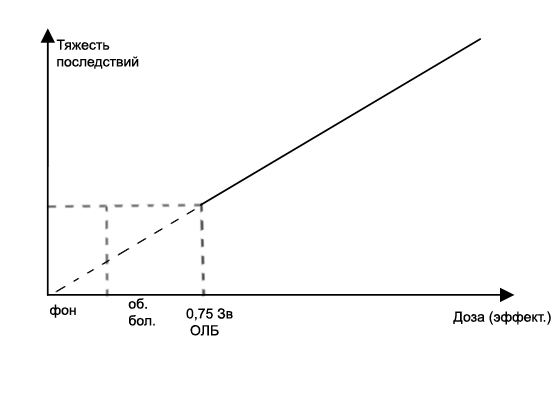

63. Линейная беспороговая гипотеза (лбг) воздействия облучения и ее обоснование. Принципы alara как следствие концепции лбг.

На допущении, что негативные стохастические эффекты облучения не имеют дозового порога, то сколь угодно малая доза облучения должна вызывать некоторое, хотя и незначительное, увеличение вероятности их возникновения, базируется один из главных постулатов современной радиационной гигиены и защиты от ионизирующих излучений — линейная беспороговая гипотеза (ЛБГ).

Согласно ей, всякая доза вредна в том смысле, что повышает вероятность отдаленных негативных последствий. ЛБГ к настоящему времени принята МКРЗ в качестве основы для разработки норм радиационной безопасности и практических рекомендаций.

Принято считать, что эффект линейно зависит от дозы.

Именно с опорой на нее были приняты три основных принципа радиационной защиты — принципы ALARA (as low as reasonably achievable):

- следует избегать любого переоблучения без обоснованной необходимости;

- при работе с ионизирующим излучением или неизбежности его воздействия следует принять все меры для снижения дозы облучения, насколько это допустимо технически, экономически и социально;

- нормы радиационной безопасности должны быть соблюдены в любом случае.

Зависимость линейна, но начиная с

определенных доз

64. Проблемы обоснования линейной беспороговой гипотезы воздействия излучения в области околофоновых доз.

Само по себе следование этим требованиям (АЛАРА), разумеется, ничего, кроме добра, не принесет. Гораздо сложнее вопросы об обоснованности ЛБГ по существу и об основных принципах создания на её базе количественных критериев и норм радиационной безопасности, а также о том, не может ли возведение её в неукоснительный догмат принести объективный вред, превосходящий пользу.

Научное обоснование - линейная зависимость «доза — эффект» в области больших доз (одноразово 1 Зв и более). Дозы такого порядка величины вызывают детерминистские эффекты, т. е. ОЛБ различных степеней тяжести.

Вот только при нормировании воздействия излучений рассматривается совершенно иная область мощностей доз — в десятки миллионов раз меньших! Но идеологов ЛБГ это совершенно не смущает, и они механически распространяют зависимость, полученную для хорошо изученной, но относительно узкой области дозы на неизмеримо более широкую область этой величины. Такая процедура, называемая в математике экстраполяцией, с точки зрения физики вообще довольно рискованна — даже при небольшом «искусственном растягивании» такого рода возможны серьёзные промахи. А при столь значительном, как в обсуждаемом случае, расширении области величины весьма вероятны и качественные ошибки — что в данном случае и происходит.

Это можно пояснить простой аналогией. Если мы знаем, что автомобиль на 10 л бензина проходит 100 км, то можно с достаточной уверенностью утверждать, что на 20 л он пройдёт 200 км, а на 5 — 50. Это и есть вполне очевидная линейная зависимость «топливо — расстояние», полный аналог характерной для больших доз (и детерминистских эффектов) зависимости «доза — степень поражения». Зададимся, однако, вопросом: а сколько проедет автомобиль на одной капле бензина? Принимая, для оценки, объём капли равным 0,1 см3 (10–4 л) и предполагая справедливость полученной выше зависимости также для области малых объёмов, получим, что совсем немного — 1 м, но всё-таки проедет (вот они, чудеса экстраполяции!). Однако здравый смысл, в полном соответствии с практикой, говорит, что при «заливании» в бак одной капли бензина автомобиль просто не тронется с места, да и десяти капель — тоже. Здесь существует некоторый порог, и он ближе к литрам, чем к каплям.

А вот ЛБГ применительно к нашему автолюбителю говорит: нет, хоть чуть-чуть, но проедет. В ответ же на резонное замечание, что это не так, и что все понимают, что это не так, её идеологи отвечают: может быть, ну и что? Зато считать легко! Легко-то легко, да толку что… Во-первых, в области малых доз действуют не детерминистские эффекты, а принципиально, качественно иные — стохастические, и зависимость «доза — степень поражения» уступает место зависимости «доза – вероятность развития заболевания». А, во-вторых, в областях мощностей доз, близких к фоновым (что типично для нормирования радиационных нагрузок), как мы знаем, весьма спорным является вопрос о наличии любых зависимостей вообще.

Человечество жило в условиях воздействия практически неизменного природного радиационного фона со времени своего возникновения на Земле, и это воздействие, несомненно, стало неотъемлемой частью его экосистемы. А применительно к таким воздействиям нужно с очень большой осторожностью употреблять дефиниции типа «вредный», «полезный» и им подобные, несущие на себе печать определённой утилитарности. И уж во всяком случае вряд ли следует закладывать эти дефиниции (а тем более — соответствующие практические выводы) в основу нормативных документов.

Но ведь именно такой подход и лежит в основе ЛБГ, объявляющей вредными для человека сколь угодно низкие уровни ионизирующей радиации и лежащей в основе нормирования уровней техногенного облучения, вдвое уступающих уровням физически однотипных естественных.

Дело, однако, не только (и даже не столько) в общефилософских соображениях подобного рода. К настоящему времени известно огромное количество абсолютно достоверных фактов, напрямую противоречащих ЛБГ. В частности, если она верна, то статистика раковых заболеваний и генетических отклонений по большим контингентам людей должна «чувствовать» изменения естественного радиационного фона от региона к региону. Что же мы видим в действительности?

На Земле известно множество регионов, где уровень естественного фона во много раз превышает среднемировой. Например, в Индии (шт. Кeрала) около 70 тыс. человек живут в отчетливо локализован-ном районе, где вследствие выхода на поверхность ториевых минералов (монацитов) годовая доза естественного облучения в среднем примерно в 10 раз выше общемировой. При этом для 6 % жителей этой местности фактор превышения составляет ~ 20, а для 0,7 % — достигает 50 (!). Тем не менее медико-статистические исследования жителей этого региона (как и подобных ему других областей) не обнаружили каких-либо отклонений от среднемирового уровня ни по раковым заболеваниям, ни по генетиче-ким отклонениям, хотя, если бы ЛБГ была справедлива, различия должны были быть весьма впечатляющими.

Возникают и другие явные противоречия между прогнозами по ЛБГ и реальными фактами. Так, самые тщательные исследования не обнаружили обсуждавшихся ранее отклонений у жителей Хиросимы и Нагасаки, подвергшихся при атомных бомбардировках внешнему облучению дозами, не превышающими двадцатикратного естественного фона (хотя весь «букет» детерминистских лучевых поражений был тут, естественно, налицо). Не подтверждается ЛБГ и подробнейшей медицинской статистикой, ведущейся в радоновых водо- и грязелечебницах, напрямую противоречит ей и обширный материал по изучению условий жизни долгожителей (!) высокогорных регионов (в частности, Кавказа), где естественный радиационный фон в несколько раз превышает общемировой за счет меньшего ослабления атмосферой его космической компоненты. Наконец, не сбываются и апокалиптические прогнозы «зелёных экологов» и разноцветных журналистов о предстоящем резком росте числа раковых заболеваний в областях чернобыльских выпадений — анализ онкологических регистров не позволяет обнаружить в этих регионах статистически значимых превышений над спонтанной частотой возникновения солидных злокачественных новообразований.

В среде специалистов всё большую популярность приобретает пороговая гипотеза стохастических эффектов. Она, по аналогии с детерминистскими эффектами, постулирует отсутствие, до определённых пределов, какого-либо влияния ионизи-рующих излучений на здоровье людей. По современным оценкам, такой предел может лежать в области, приближённо соответствующей пятикратной среднегодовой дозе от естественных источников излучения (10 мЗв/год).