- •Глава 1. Методология биологии и биофизики

- •1.1. Предмет и основные задачи курса истории науки

- •1.2. Наука, научная методология. Методология и проблемы в биологии и биофизике

- •1.3. О научном методе в общем

- •1.4. О научной методологии чуть более строго

- •1.5. Что такое научное знание и как оно развивается

- •1.6. Методология об этапах развития научного знания

- •1.7. Эвристика индивидуального научного поиска

- •1.8. Определение, методология и проблемы биологии

- •1.9. Основные проблемы современной биологии

- •1.10. Определение, методология и проблемы биофизики

- •Глава 2. От протознания к естественной истории (от первобытного общества к эпохе Возрождения)

- •2.1. У истоков биологического знания

- •2.2. Культурный переворот в античной Греции: от мифа к логосу, от теогонии к возникновению природы

- •2.3. Эллинизм как синтез восточной и древнегреческой науки

- •2.4. Отношение к образованию и к науке в средневековье

- •2.5. Эпоха Возрождения и революция в идеологии и естествознании

- •2.5.1. Изобретение книгопечатания

- •2.5.2. Развитие науки в период становления капитализма

- •2.5.3. Новые организационные и материальные возможности раз-вития науки

- •2.5.3.1. Организация Академий наук

- •2.5.3.2. Открытие обсерваторий

- •2.5.3.3. Открытие ботанических садов

- •2.5.3.4. Организация музеев

- •2.5.3.5. Публикация трудов Академий

- •2.5.3.6. Создание библиотек

- •2.5.3.7. Изобретение приборов

- •2.5.3.8. Путешествия

- •2.5.4. Разработка новых принципов познания

- •2.5.5. Развитие принципов естественнонаучного познания природы в трудах Бэкона, Галилея и Декарта

- •2.5.6. Лейбниц и идея «лестницы существ»

- •2.5.6. И. Ньютон

- •2.5.7. Французский материализм XVIII века

- •2.6. Создание Российской Академии наук

- •2.6.1 Исторические условия создания ран

- •2.6.2. Первые учреждения ран

- •2.6.3. Социо-культурные условия формирования науки в России

- •Глава 3. От естественной истории к современной биологии (биология нового времени до середины XIX в.)

- •3.1. Развитие ботанических исследований

- •3.1.1. Попытки классификации растений в XVI веке

- •3.1. 2. Систематика и морфология растений в XVII веке

- •3.1.3. Развитие микроскопической анатомии растений в XVII веке

- •3.1.4. Система к. Линнея

- •3.1.5. Попытки создания «естественных» систем в XVIII веке

- •3.1.6. Зарождение физиологии растений

- •3.1.7. Развитие учения о поле и физиологии размножения растений

- •3.2. Развитие зоологических исследований

- •3.2.1. Описания и попытки классификации животных в XVI – XVII веках

- •3.2.2.Зоологические исследования в XVIII веке

- •3.2.3. Изучение ископаемых организмов

- •3.3. Развитие исследований по анатомии, физиологии, сравнительной анатомии и эмбриологии животных

- •3.3.1. Анатомия животных и человека в XVI – XVII веках

- •3.3.2. В. Гарвей и становление физиологии

- •3.3.3. Микроскопическая анатомия и изучение простейших

- •3.3.4. Физиология в XVIII веке

- •3.3.5. Становление сравнительной анатомии

- •3.3.6.Эмбриология животных. Преформизм и эпигенез

- •3.4. Господство метафизического мировоззрения в естествознании XVII – XVIII веков

- •3.4.1. Достижения биологии XVII – XVIII веков

- •3.4.2. Господство метафизического мышления

- •3.4.3. Концепция постоянства видов и преформизм

- •3.4.4. Идеалистическая трактовка органической целесообразности

- •3.5. Возникновение и развитие представлений об изменяемости живой природы

- •3.5.1. Допущение ограниченной изменчивости видов

- •3.5.2.Представление о "естественном сродстве" и "общих родоначальниках".

- •3.5.3. Фактор времени в изменении организмов.

- •3.5.4. Последовательность природных тел. "Лестница существ".

- •3.5.5. Идея «прототипа» и единства плана строения организмов

- •3.5.6. Идея трансформации органических форм

- •3.5.7. Идея самозарождения и ее отношение трансформизму

- •3.5.8. Естественное возникновение органической целесообразности

- •3.6. Первая попытка создания концепции эволюции органического мира (Ламарк и его учение)

- •3.6.1. Ламарк. Краткие биографические сведения

- •3.6.2. Философские воззрения Ламарка

- •3.6.3. Сущность жизни по Ламарку

- •3.6.4. Представления Ламарка о происхождении жизни

- •3.6.5. Развитие от простого к сложному и градация форм по Ламарку

- •3.6.6. Отрицание реальности видов

- •3.6.7. Причины развития живой природы по Ламарку

- •3.7. Основные черты учения ч. Дарвина

- •3.7.1. Зарождение эволюционной идеи ч. Дарвина

- •3.7.2. Содержание теории эволюции ч. Дарвина

- •3.8. Создание и развитие эволюционной палеонтологии

- •3.8.1. Роль теории ч. Дарвина в перестройке палеонтологии

- •3.8.2. В. О. Ковалевский и создание эволюционной палеонтологии

- •3.8.3. Попытки ламаркистского истолкования данных палеонтологии

- •3.8.4. Развитие палеонтологического метода в трудах л. Долло

- •3.8.5. Обнаружение новых ископаемых форм

- •3.9. Создание эволюционной эмбриологии животных

- •3.9.1. Сравнительное изучение эмбрионального развития

- •3.9.2. Создание а. О. Ковалевским и и. И. Мечниковым эволюционной эмбриологии

- •3.9.3. Подтверждение гомологии зародышевых листков позвоночных и беспозвоночных

- •3.9.4. Проблемы происхождения многоклеточных организмов

- •3.10. Перестройка сравнительной анатомии на основе Дарвинизма

- •3.10.1. Возникновение филогенетического направления

- •3.10.2. Учение о гомологии

- •3.10.4. Новая трактовка зоологических типов

- •3.10.5. Кризис филогенетического направления в морфологии

- •3.11. Развитие филогенетической систематики животных

- •3.11.1. Представления ч. Дарвина и э. Геккеля о принципах

- •3.11.2. Эмбриологическое направление в систематике

- •3.11.3. Пересмотр основных типов в систематике животных

- •3.12. Развитие физиологии животных и человека

- •3.12.1. Общая характеристика развития физиологии XIX веке

- •3.12.2. Новые физиологические методы

- •3.12.3. Организация первых физиологических лабораторий и

- •3.12.4. Развитие физиологии в отдельных странах

- •3.12.5. Достижение физиологии в XIX столетии

- •3.13. Развитие эмбриологии растении

- •3.13.1. Ч. Дарвин и раскрытие значения перекрестного опыления

- •3.13.2. Изучение зародышевого мешка и пыльцевых зерен. Выяснение э. Страсбургером и и. Н. Горожанкиным механизма оплодотворения

- •3.13.3. Дальнейшие исследования процесса оплодотворения. Работы в. И. Беляева, м. Трейба, с. Г. Навашина и других

- •3.13.4. Открытие с. Г. Навашиным двойного оплодотворения

- •3.14. Начало перестройки морфологии и систематики растений на эволюционной основе

- •3.14.1. Поиски свидетельств филогенетического единства

- •3.14.2. Разработка систематики низших растений

- •3.14.3. Первые попытки создания филогенетических систем в трудах э. Краузе и ю. Сакса

- •3.14.4. Филогенетические системы конца XIX века. Разработка

- •3.14.5. Позднейшие системы растений

- •3.15. Оформление физиологии растений в самостоятельную науку

- •3.15.1. Продукты и схемы процесса фотосинтеза

- •3.15.2. Пигменты растений

- •3.15.3. Фотосинтез и различные факторы среды

- •3.15.4. Почвенное питание растений

- •3.15.5. Азотное питание растений

- •3.15.6. Осмос и передвижение растительных соков

- •3.15.7. Транспирация растений

- •3.15.8. Дыхание и брожение

- •3.15.9. Рост растений

- •3.15.10. Раздражимость и движение растений

- •3.15.11. Экспериментальная морфология растений

- •3.16. Изучение процесса размножения клеток

- •3.16.2. Детальные описания митозов во второй половине 70-х годов

- •3.16.3. Выяснение невозможности «свободного образования» клеток

- •3.17. Эволюционная теория во второй половине XIX века

- •3.17.1. Дарвинизм — единственная подлинно научная теория

- •3.17.2. Борьба за утверждение дарвинизма

- •3.17.3. Неоламаркизм и его разновидности

- •3.17.4. Телеологические концепции эволюции

- •3.17.5. Предтечи мутационной теории эволюции

- •3.17.6. Особенности развития эволюционной теории в России

- •3.17.7. Гипотеза «органического», или «совпадающего», отбора

- •3.17.8. Первые экспериментальные доказательства эффективности естественного отбора

- •Глава 4. Становление и развитие современной биологии (с середины XIX в. До начала XXI в.)

- •4.1. Изучение физико-химических основ жизни

- •4.1.1. Первые попытки создать специфическую физику и химию живого

- •4.1.2. Создание теорий химического строения, жиров, углеводов и белков

- •4.1.3. Появление калориметрии

- •4.1.4. Первые успехи в изучении природы биокаталитических реакций

- •4.1.5. Разработка биохимических основ учения о питании

- •4.1.6. Открытие витаминов и коэнзимов

- •4.1.7. Открытие гормонов

- •4.1.8. Создание новых методов

- •4.1.9. Структура и функции белков

- •4.1.10. Изучение структуры нуклеиновых кислот

- •4.1.11. Биосинтез белка

- •4.1.12. Решение проблемы аэробного дыхания

- •4.1.13. Создание представлений о системе биохимических обменных процессов

- •4.1.144. Исследования в области молекулярной биоэнергетики

- •4.1.15. Попытки реконструировать предбиологическую эволюцию

- •4.2. Микробиология и ее преобразующее воздействие на биологию

- •4.2.1. Открытие микроорганизмов

- •4.2.2. Учения о брожениях, открытие анаэробиоза

- •4.2.3. Опровержение л. Пастером теории самопроизвольного зарождения микроорганизмов

- •4.2.4. Формирование представлений о микробной природе инфекционных заболеваний. Подтверждение л.Пастером микробной теории инфекционных заболеваний

- •4.2.5. Золотой век медицинской микробиологии

- •4.2.6. Фагоциторная концепция и.И. Мечникова

- •4.2.7. Развитие гуморальной теории иммунитета

- •4.2.8. Практическое применение иммунизации и химиотерапии

- •4.2.9. Открытие антибиотиков

- •4.2.10. Разработка методов микробиологических исследований

- •4.2.11. Изучение участия микробов в природных процессах.

- •4.2.12. Открытие хемосинтеза. Создание почвенной и экологической бактериологии

- •4.2.13. Физиология и биохимия микроорганизмов

- •4.2.14. Изучение фотосинтезирующих и азотфиксирующих бактерий

- •4.2.15. Теория биохимического единства жизни

- •4.2.16. Морфология и цитология микроорганизмов

- •4.2.17. Систематика микроорганизмов, построение филогенетического древа

- •4.2.18. Молекулярная палеонтология

- •4.2.19. Практическое использование биосинтетической и трансформирующей деятельности микробов

- •4.2.20. Проблема управляемого культивирования

- •4.2.21. Основные этапы развития генетики микроорганизмов

- •4.2.22. Генетика бактерий

- •4.2.23. Изучение трансформации, трансдукции, конъюгации и лизогенной конверсии

- •4.3. Возникновение и развитие вирусологии

- •4.3. 1.Открытие вирусов

- •4.3.2. Биоразнообразие вирусов

- •4.3.3. Этапы развития вирусологии

- •4.3.4. Развитие концепции о природе вирусов

- •4.3.5. Принципы организации вирусов

- •4.3.6. Вирусы бактерий

- •4.3.7. Вирусы как возбудители заболеваний человека

- •4.3.8. Вирусы и рак

- •4.3.9. Применение вирусов

- •4.3.10. Интерферон

- •4.4. Развитие клеточной теории во второй половине XIX века, начало цитологических исследований, изучение структуры клетки

- •Развитие цитологии в первой половине XX века

- •Хромосомная теория наследственности

- •Новые методы исследований

- •Ультраструктура клетки

- •Проницаемость клеток и модели мембраны

- •Цитология во 1950-1980 гг.

- •Деление клеток и его регуляция

- •Симбиотическая теория

- •Современная клеточная теория

- •4.5. От экспериментальной эмбриологии к генетике эмбриогенеза

- •4.6. Основные направления в физиологии животных и человека

- •4.7. Экология и биосфера

- •4.8. Антропология и эволюция человека

- •Библиографический список

4.1.6. Открытие витаминов и коэнзимов

После работ Ю. Либиха господствовало убеждение, что три категории питательных веществ — пластические (белки), дыхательные (углеводы и жиры) и минеральные (соли) — способны полностью удовлетворить потребности организма. Были проведены многочисленные исследования рационов, предложены первые химические и биологические принципы определения питательной ценности различных веществ (в частности, опубликованы таблицы питательной ценности множества продуктов) и разработаны представления о химическом и энергетическом балансах организма. В 1898 г. Ч. Лэнгуорти сформулировал «закон питания», согласно которому пища служит двум целям: поставке энергии для поддержания температуры тела и работы и снабжению материалом для построения тела. Было подсчитано даже необходимое соотношение белков, жиров и углеводов как источников энергии (1 : 2,5 : 1).

Но уже в 80-х годах было показано, что в отличие от животных, питавшихся естественной пищей, подопытные животные, получавшие смесь очищенных белков, жиров, углеводов и солей, погибали. Было высказано предположение, что искусственные питательные смеси неполноценны из-за отсутствия в них некоторых солей, в первую очередь солей редких элементов.

В 1886 г. голландский врач Христиан Эйкман (1858 — 1930) был командирован на Яву для изучения болезни бери-бери (авитаминоза). Были причины предположить, что болезнь могла явиться результатом несбалансированной диеты. Японские моряки неимоверно страдали от этой странной болезни. В 1880-х годах, когда по приказу японского адмирала к рациону, составлявшему ранее рыбу и рис, были добавлены молоко и мясо, болезнь почти отступила.

Эйкман, будучи поклонником микробиологической теории, полагал, что возбудитель болезни — бактерия. Он привез с собой на Яву выводок цыплят и вознамерился выявить возбудителя в их организмах. Сделать это ему не удалось, но в 1896 г. подопытные цыплята начали погибать от заболевания, по симптомам очень похожего на бери-бери. Эйкман вновь не сумел выявить причин: болезнь исчезла. Восстанавливая историю своих подопытных, Эйкман выяснил, что некоторое время их кормили только рисом из госпитальных запасов и именно в это время они заболели. Откормив оставшихся в живых коммерческим кормом, специально разработанным для цыплят, их спасли. Вскоре Эйкман убедился, что болезнь как возникает, так и излечивается при смене рациона. Поначалу он не оценил по достоинству важность своих наблюдений. Он предполагал наличие в рисе какого-либо токсина. Его дело продолжили Хопкинс и биохимик-поляк Казимир Фанк. Каждый независимо друг от друга предположил, что не только бери-бери, но и такие болезни, как цинга, пеллагра, рахит, бывают вызваны дефицитом каких-то веществ в следовых количествах в рационе (рис.4.1.9).

Рис. 4.1.9. Больной, страдающей пеллагрой — заболеванием, которое является следствием длительного неполноценного питания (недостаток витамина B3 и белков, в особенности содержащих незаменимую аминокислоту триптофан)

Под впечатлением того, что почти все пищевые продукты принадлежат к классу веществ, известных под названием амины, Фанк в 1912 г. предложил назвать эти вещества витаминами («вита» — жизнь).

Витаминная гипотеза Хопкинса — Фанка появилась вовремя: уже в первой трети XX в. удалось победить некоторые заболевания, просто установив разумный рацион, или диету. Австрийско-американский врач Джозеф Голдбергер (1874 — 1929) показал в 1915 г., что эндемическая болезнь пеллагра, характерная для американского Юга, вовсе не бактериального происхождения. Она была преодолена добавлением молока в рацион больных.

Поначалу о витаминах не было известно ничего, помимо их способности преодолевать и излечивать болезни. Американский биохимик Элмер Верной Макколлам в 1913 г. предложил именовать витамины первыми буквами латинского алфавита. Теперь науке известны витамины А, В, С, D, Е, К. Впоследствии выяснилось, что витамин В способен корректировать несколько разных симптомов, поэтому выделили витамины В1, В2 и т. д. Именно дефицит В1 вызывал болезнь бери-бери, а дефицит В3 — пеллагру. Дефицит витамина С ведет к цинге, а витамина D — к рахиту. Недостаток витамина А становится причиной ухудшения зрения и вызывает ночную слепоту. По мере накопления знаний о витаминах такие заболевания перестали быть серьезной проблемой человечества.

XX в. открывал все новые и новые детали метаболизма клетки. Каждая метаболическая реакция, как выяснилось, катализируется каким-то определенным энзимом. Для того чтобы понять природу метаболизма, нужно исследовать данный энзим. Хэрден в своих исследованиях клеточного метаболизма также приоткрыл завесу тайны над энзимами. Он и еще несколько ученых пришли к заключению, что энзим — очень большая молекула, включающая еще и маленькую молекулу, способную открепиться от большой и пройти через молекулярную мембрану. Эта малая, свободно связанная с большой, молекула была названа коэнзим. Структуру коэнзима исследовал в 1920-х годах немецкий химик Ганс Карл фон Элер-Челпин. По мере выяснения молекулярной структуры витаминов стало совершенно очевидным, что многие коэнзимы содержат витаминоподобные структуры.

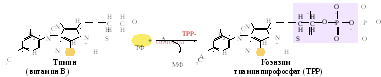

Было установлено, что витамины представляют собой те части коэнзимов, которые организм сам не вырабатывает и поэтому должен потреблять с пищей (рис.4.1.10). Без витаминов коэнзимы не формируются; без коэнзимов, в свою очередь, энзимы бывают неэффективны, и метаболизм расстраивается. В результате возникают авитаминоз и болезнь дефицита витаминов.

Рис. 4.1.10. Синтез коэнзима тиаминпирофосфата (ТРР) из витамина В1.

Поскольку энзимы представляют собой катализаторы, необходимые организму лишь в небольших количествах, коэнзимы (и витамины) также нужны в небольших количествах. Вот почему следовые количества витаминов бывают насущно необходимы. Легко было установить, что организму необходимы следовые количества таких элементов, как медь, кобальт, молибден, цинк.