- •Г. Мозырь, 2008 – 2009 уч. Г. Составляющие учебно-методического комплекса практического занятия по теме: «Обмен углеводов. Проведение теста толерантности к глюкозе».

- •Выписка из учебной программы.

- •Раздел 2: обмен веществ.

- •Тема 2.5. Обмен углеводов.

- •Практическое занятие № 38 (3) – 4 часа.

- •Карта внутри- и межпредметных связей.

- •Учебно-методическое обеспечение занятия. Оборудование.

- •Учебно-методическое обоснование темы.

- •Цели и результаты обучения по уровням усвоения учебного материала (выписка из рабочей учебной программы)

- •Приложение № 1. Материалы контроля исходного уровня знаний по теме: «Химия и обмен углеводов».

- •Фронтальный опрос.

- •Приложение № 2. Формирование новых понятий, умений и навыков.

- •2.1. Рассказ преподавателя.

- •Регуляторный механизм концентрации глюкозы.

- •Патофизиологические механизмы изменения концентрации глюкозы в процессе выполнения теста толерантности к глюкозе.

- •Постгликемический коэффициент (Рафальского).

- •Изучить методику проведения теста толерантности к глюкозе.

- •Структура занятия.

- •Теоретическая часть:

- •Регуляторный механизм концентрации глюкозы.

- •Патофизиологические механизмы изменения концентрации глюкозы в процессе выполнения теста толерантности к глюкозе.

- •Постгликемический коэффициент (Рафальского).

- •2. Указания к занятию:

- •3. Практическая часть.

- •Ход работы.

- •4.1. Изучение и осмысление хода лабораторной работы.

- •4.3. Оформление теоретических записей, написание формул для интегральной оценки гликемических кривых.

- •Анализ гликемических кривых.

- •Анализ гликемических кривых на схеме. Интерпретация результатов.

- •Решение ситуационных задач. Задача 1.

- •Приложение № 6. Домашнее задание.

- •Приложение № 7. Список литературы для преподавателя и для учащихся. Для учащихся:

- •Для преподавателя:

- •Приложение № 8.

- •8.1. Методические указания. Рекомендации.

- •Приложение № 9. Основные знания и умения учащихся.

- •9.1. Изучив тему, учащиеся должны знать:

- •9.2. Основные умения учащихся:

- •Приложение № 10. Критерии оценки знаний, умений учащихся.

- •Приложение № 11. Рефлексия занятия.

- •Изучить методику проведения теста толерантности к глюкозе.

- •Структура занятия.

- •1. Теоретическая часть:

- •Регуляторный механизм концентрации глюкозы.

- •Патофизиологические механизмы изменения концентрации глюкозы в процессе выполнения теста толерантности к глюкозе.

- •Постгликемический коэффициент (Рафальского).

- •2. Указания к занятию:

- •3. Практическая часть.

- •Ход работы.

- •4. Закрепление знаний, умений учащихся.

- •5. Контроль конечного уровня знаний, умений.

- •Анализ гликемических кривых.

- •Анализ гликемических кривых на схеме. Интерпретация результатов.

- •Решение ситуационных задач. Задача 1.

- •По теме «обмен углеводов».

Регуляторный механизм концентрации глюкозы.

Если регуляторные системы организма не повреждены, то быстро наступающее увеличение содержания глюкозы в крови приводит к срочному выбросу инсулина, который, увеличивая потребление глюкозы тканями, снижает её повышенную концентрацию в крови до нормогликемии.

Если же этот регуляторный механизм нарушен, содержание глюкозы после приема сахара возрастает значительно и будет снижаться медленно.

В клинической лаборатории для определения глюкозотолерантного теста измеряют концентрацию глюкозы в крови натощак после приема 50 г глюкозы через каждые 30 минут в течение 2 часов. Через 1 час средние значения не должны превышать 10,9 ммоль/л, через 2 часа – 7,6 ммоль/л.

Патофизиологические механизмы изменения концентрации глюкозы в процессе выполнения теста толерантности к глюкозе.

Первый подъем уровня глюкозы (30-я минута) отражает силу рефлекторного раздражения окончаний симпатических нервов при попадании глюкозы в пищеварительный тракт. Дальнейшее увеличение концентрации глюкозы (30-я минута – 1 час) связано в основном с быстротой всасывания углеводов в кишечнике. Наступающее затем снижение содержания глюкозы (1 – 2 часа) – гипогликемическая фаза – отражает продукцию инсулина, а также функциональную активность парасимпатического отдела вегетативной нервной системы и состояние печени.

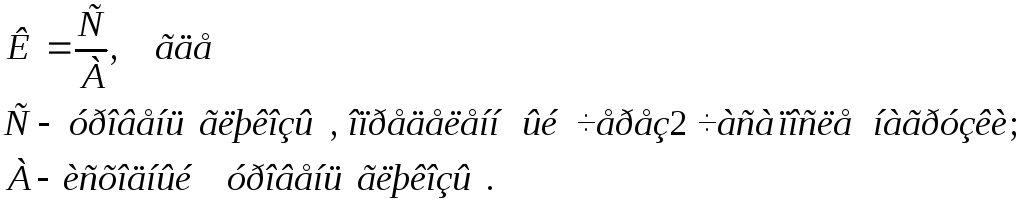

Для интегральной оценки гликемических кривых предложено вычислить различные коэффициенты. Один из них – гипергликемический коэффициент (Бодуэна), равный отношению показателей наибольшей концентрации глюкозы в крови после нагрузки и исходной, т.е. к концентрации глюкозы в крови натощак:

![]()

В НОРМЕ: К составляет 1,4 – 1,5.

Постгликемический коэффициент (Рафальского).

Представляет собой частной от деления показателя концентрации глюкозы, определенного через 2 часа после нагрузки, на исходное её значение, т.е. содержание глюкозы натощак:

У практически здоровых взрослых людей постгликемический коэффициент составляет 0,9 – 1,1.

Так как у всех обследуемых пациентов концентрация глюкозы в крови нормальная, то приведем примеры расчетов выше указанных коэффициентов выборочно.

Коэффициент

Бодуэна:

![]()

1. У обследуемого: В – 7,8 ммоль/л; А – 5,5 ммоль/л

![]()

2. У обследуемого: В – 7,4 ммоль/л; А – 4,6 ммоль/л

![]()

Коэффициент

Рафальского:

![]()

1. У обследуемого: С – 5,55 ммоль/л; А – 5,55 ммоль/л.

![]()

2. У обследуемого: С – 4,4 ммоль/л; А – 4,8 ммоль/л.

![]()

2. Указания к занятию:

-

Внимательно изучите инструкцию.

-

Осмыслите ход лабораторной работы.

-

Начертите несколько гликемических кривых, дайте полный анализ, сделайте интерпретацию результатам.

3. Практическая часть.

-

Лабораторная работа. Проведение теста толерантности к глюкозе. Построение гликемической кривой.

ПРИНЦИП МЕТОДА: уровень глюкозы в крови обычно характеризует инсулярную функцию. Пероральная нагрузка глюкозой влечет за собой увеличение уровня глюкозы в крови, которая стимулирует инсулярную активность, что приводит к нормализации уровня гликемии. Анализ графического изображения гликемической кривой позволяет выявить скрытые формы диабета и нарушение гликогенобразующей функции печени.