- •Механика

- •1. Система отсчета. Радиус-вектор материальной точки. Закон движения материальной точки (мт).

- •2. Вектор перемещения (мт). Путь. Скорость. Ускорение.

- •3. Угловая скорость. Угловое ускорение.

- •4. Нормальное и тангенциальное ускорения.

- •5. Пространство и время в движущихся системах отсчета. Закон инерции Галилея. Инерциальные системы отсчета (исо). Преобразования Галилея и следствия из них.

- •Пример преобразования Галилея:

- •15. Уравнение Ньютона-Эйнштейна. 2-й закон Ньютона.

- •16. Момент силы. Момент импульса частицы. Момент инерции.

- •Электромагнетизм и электромагнитные волны

- •Фундаментальные свойства зарядов

- •2. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции.

- •3. Потенциал электрического поля. Эквипотенциали. Связь потенциала и напряженности электрического поля.

- •Где символ частной производной подчеркивает, что дифференцирование производится только по х. Повторив аналогичные рассуждения для осей у и z, можем найти вектор ё:

- •4. Проводник в электрическом поле. Электростатическая индукция.

- •5. Атомы и молекулы в электрическом поле.

- •6. Поляризация диэлектриков. Вектор поляризации. Диэлектрическая проницаемость вещества. Электрическое смещение.

- •7. Сегнетоэлектрики. Пьезоэлектрический эффект. Обратный пьезоэлектрический эффект.

- •8. Электрическое поле заряженного проводника. Электроемкость проводника.

- •9. Конденсаторы. Поле внутри плоского конденсатора.

- •10. Энергия системы зарядов. Энергия электрического поля.

- •11. Классическая теория электропроводности. Закон Ома в дифференциальной (локальной) форме. Закон Ома для однородного проводника.

- •12. Закон Джоуля – Ленца в дифференциальной форме. Закон Джоуля-Ленца для однородного проводника.

- •18. Контур с током в магнитном поле.

- •19. Атомы и молекулы в магнитном поле. Парамагнетики.

- •20. Диамагнетики. Природа диамагнетизма.

- •21. Вектор намагниченности. Магнитная проницаемость вещества. Напряженность магнитного поля.

- •22. Ферромагнетики. Домены. Петля гистерезиса.

- •26. Явление самоиндукции. Индуктивность.

- •27. Энергия магнитного поля. Объемная плотность энергии.

- •28. Гипотеза Максвелла: магнитоэлектрическая индукция.

- •30. Свободные затухающие колебания. Период колебаний.

- •31. Вынужденные электрические колебания. Резонанс.

- •32. Возникновение электромагнитной волны. Волновое уравнение для электромагнитного поля. Плоская электромагнитная волна.

- •38. Методы получения когерентных источников (методы наблюдения интерференции).

- •Квантовая механика

- •1. Фотоэффект. Квантовый характер электромагнитного излучения. Формула Эйнштейна для фотоэффекта.

- •2. Фотоны. Энергия, масса и импульс фотона. Корпускулярно-волновой дуализм света.

- •3. Гипотеза де Бройля. Волна де Бройля. Экспериментальное подтверждение волновых свойств частиц.

- •А)Опыт к. Дэвиссона и л. Джермера (1927 г.)

- •B) Опыт Томсона и Тартаковского.

- •4. Особенности описания движения микрочастиц. Соотношения неопределенностей.

- •5. Уравнение Шрёдингера. Волновая функция.

- •6. Частица в одномерной бесконечно глубокой потенциальной яме.

- •7. Квантовый гармонический осциллятор. Энергия нулевых колебаний.

- •10. Уравнение Шредингера для атома водорода. Квантовые числа.

- •Основные квантовые числа

- •13. Строение многоэлектронного атома. Периодическая система элементов Менделеева.

- •Термодинамика и статистическая физика

- •1. Макросистема и методы ее описания. Контакты систем. Температура.

- •2. Тепловое равновесие. Уравнение состояния. Модель идеального газа.

- •3. Равновесные процессы. Изопроцессы.

- •6. Теплота. 1-е начало термодинамики.

- •7. Теплоемкость идеального газа. Соотношение Майера.

- •8. Зависимость теплоемкости многоатомного газа от температуры.

- •38. Лазеры. Процесс генерации.

- •39. Лазеры. Создание инверсной населенности.

- •40. Фермионы. Распределение Ферми-Дирака. Заполнение электронами разрешенных уровней в кристалле.

- •41. Энергетические уровни в атоме и энергетические зоны в кристалле.

- •42. Распределение электронов по квантовым состояниям в кристалле. Проводники и диэлектрики.

- •51. Деление ядер. Цепная реакция деления. Ядерные реакторы.

- •54. Квантовые числа элементарных частиц. Частицы и античастицы.

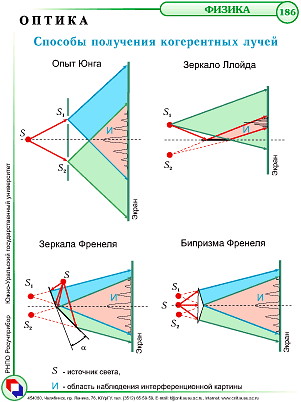

38. Методы получения когерентных источников (методы наблюдения интерференции).

Опыт Юнга. Исторически первым интерференционным опытом, получившим объяснение на основе волновой теории света, явился опыт Юнга (1802 г.). В опыте Юнга свет от источника, в качестве которого служила узкая щель S, падал на экран с двумя близко расположенными щелями S1 и S2 . Проходя через каждую из щелей, световой пучок уширялся, поэтому на белом экране световые пучки, прошедшие через щели S1 и S2, перекрывались. В области перекрытия световых пучков наблюдалась интерференционная картина в виде чередующихся светлых и темных полос.

Бипризма Френеля. Изготовленные из одного куска стекла две призмы с малым преломляющим угломимеют одну общую грань. Параллельно этой грани, на расстоянии а от нее, располагается прямолинейный источник света S. Можно показать, что в случае, когда преломляющий уголпризмы очень мал и углы падения лучей на грань призмы не очень велики, все лучи отклоняются призмой на практически одинаковый угол. Угол падения лучей на бипризму невелик. Поэтому все лучи отклоняются каждой из половин бипризмы на одинаковый угол. В результате образуются две когерентные цилиндрические волны, исходящие из мнимых источниковS1иS2, лежащих в одной плоскости.

Зеркала Френеля.Два плоских соприкасающихся зеркала располагаются так, что их отражающие поверхности образуют угол. Соответственно угол очень мал. Параллельно линии 'пересечения зеркал на расстоянии от нее помещается прямолинейный источник света S. Зеркала отбрасывают на экран две цилиндрические когерентные волны, распространяющиеся так, как если бы Они исходили из мнимых источниковS1иS2.

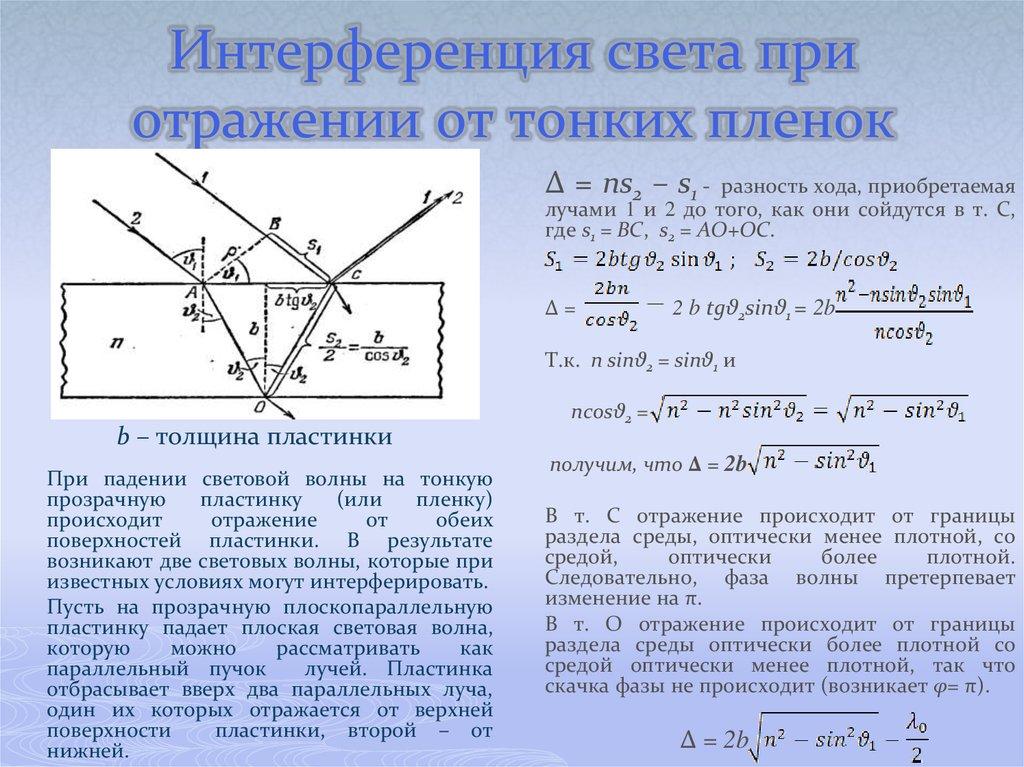

39. Интерференция при отражении от тонких пластинок, пленок. Просветление оптики.

Просветление оптики — это нанесение на поверхность линз, граничащих с воздухом, тончайшей плёнки или нескольких слоев плёнок один поверх другого. Это позволяет увеличить светопропускание оптической системы и повысить контрастность изображения за счёт подавления бликов.

40. Принцип Гюйгенса-Френеля. Метод зон Френеля. Прямолинейность распространения света.

Принцип Гюйгенса- Каждая точка пространства, до которой доходит волна, служит центром вторичных волн. Это противоречило факту прямолинейности распространения света. Дополнение Френеля: волны от вторичных источников интерферируются.

Метод зон Френеля- для объяснения прямолинейности распространения света, в рамках волновой теории, Френель разбил волновую поверхность на кольцевые зоны.

Закон прямолинейного распространения света-В оптически однородной среде лучи света распространяются прямолинейно. Прямолинейностью распространения света объясняется образование тени, т.е. области, куда не поступает световая энергия.

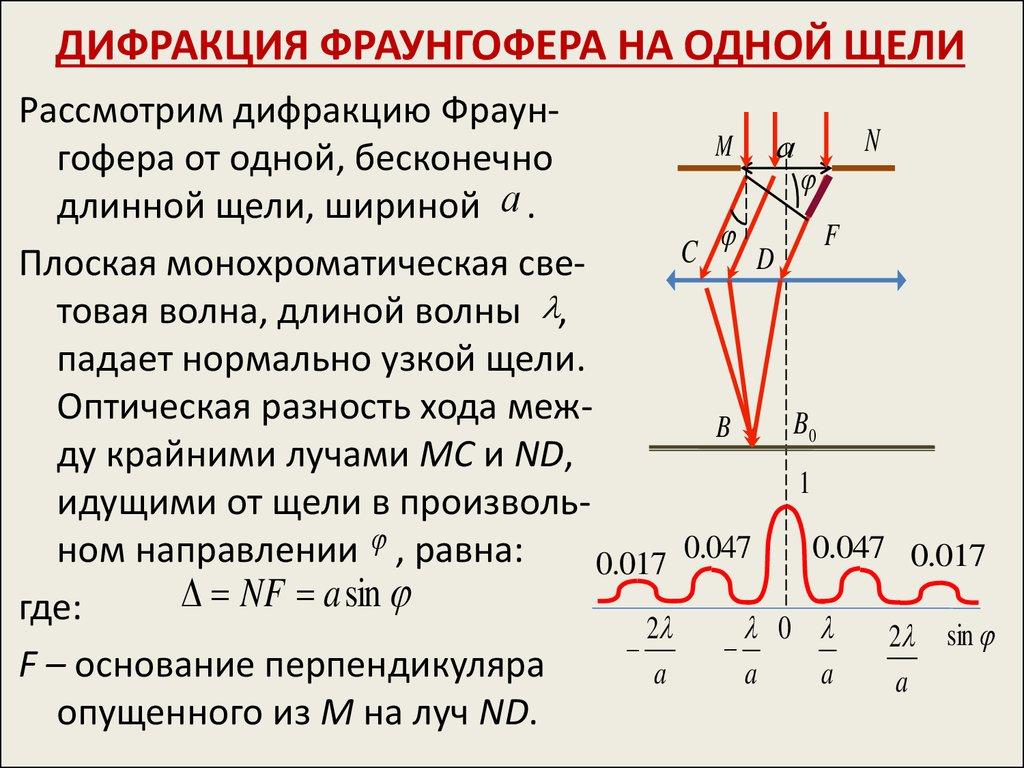

41. Дифракция Фраунгофера на щели. Дифракционная решетка. Условие главных максимумов.

Дифракция Фраунгофера наблюдается в том случае, когда источник света и точка наблюдения бесконечно удалены от препятствия, вызвавшего дифракцию.

Дифракционная решётка — оптический прибор, действие которого основано на использовании явления дифракции света. Представляет собой совокупность большого числа регулярно расположенных штрихов (щелей, выступов), нанесённых на некоторую поверхность.

Действие одной щели будет усиливать действие другой, если: dsinφ=±2mλ/2=±mλ . Это выражение задает условие глпавных максимумов. (dsinφ=0,λ,2λ,3λ,..)

42. Взаимодействие излучения с диэлектриком. Показатель преломления. Дисперсия света.

Показатель преломления вещества — величина, равная отношению фазовых скоростей света (электромагнитных волн) в вакууме и в данной среде n = c/v (где: с- скорость света в вакууме, v- скорость света в среде). Показатель преломления зависит от оптических свойств и той среды, из которой луч падает, и той среды, в которую он проникает. Показатель преломления, полученный в том случае, когда свет из вакуума падает на какую-либо среду, называется абсолютным показателем преломления данной среды.

Дисперсия света (разложение света) — это явление зависимости абсолютного показателя преломления вещества от частоты (или длины волны) излучения, или зависимость фазовой скорости световых волн в веществе от длины волны (или частоты). Один из самых наглядных примеров дисперсии — разложение белого света при прохождении его через призму.