- •А. П. Маругин

- •1. Основные элементы силовых электронных устройств

- •1.1. Силовые электронные ключи

- •1.2. Силовые диоды

- •1.2.1. Статические характеристики диода

- •1.2.2. Динамические характеристики диода

- •1.2.3. Защита силовых диодов

- •1.2.4. Основные типы силовых диодов

- •1.3. Силовые транзисторы

- •1.3.1. Основные классы силовых транзисторов

- •1.3.2. Статические режимы работы транзисторов

- •1.3.3. Динамические режимы работы силовых транзисторов

- •1.3.4. Обеспечение безопасной работы транзисторов

- •1.4. Тиристоры

- •1.4.1. Принцип действия тиристора

- •1.4.2. Статические вольт-амперные характеристики тиристора

- •1.4.3. Динамические характеристики тиристора

- •1.4.4. Типы тиристоров

- •1.4.5. Запираемые тиристоры

- •2. Схемы управления электронными ключами

- •2.1. Общие сведения о схемах управления

- •2.2. Формирователи импульсов управления

- •2.3. Драйверы управления мощными транзисторами

- •3. Пассивные компоненты и охладители силовых электронных приборов

- •3.1. Электромагнитные компоненты

- •3.1.1. Гистерезис

- •3.1.2. Потери в магнитопроводе

- •3.1.3. Сопротивление магнитному потоку

- •3.1.4. Современные магнитные материалы

- •3.1.5. Потери в обмотках

- •3.2. Конденсаторы для силовой электроники

- •3.2.1. Конденсаторы семейства мку

- •3.2.2. Алюминиевые электролитические конденсаторы

- •3.2.3. Танталовые конденсаторы

- •3.2.4. Пленочные конденсаторы

- •3.2.5. Керамические конденсаторы

- •3.3. Теплоотвод в силовых электронных приборах

- •3.3.1. Тепловые режимы работы силовых электронных ключей

- •3.3.2. Охлаждение силовых электронных ключей

- •4. Принципы управления силовыми электронными ключами

- •4.1. Общие сведения

- •4.2. Фазовое управление

- •4.3. Импульсная модуляция

- •4.4. Микропроцессорные системы управления

- •5. Преобразователи и регуляторы напряжения

- •5.1. Основные виды устройств преобразовательной техники. Основные виды устройств силовой электроники символически изображены на рис. 5.1.

- •5.2. Трехфазные выпрямители

- •5.3. Эквивалентные многофазные схемы

- •5.4. Управляемые выпрямители

- •5.5. Особенности работы полууправляемого выпрямителя

- •5.6. Коммутационные процессы в выпрямителях

- •6. Импульсные преобразователи и регуляторы напряжения

- •6.1. Импульсный регулятор напряжения

- •6.1.1. Импульсный регулятор с шим

- •6.1.2. Импульсный ключевой регулятор

- •6.2. Импульсные регуляторы на основе дросселя

- •6.2.2. Преобразователь с повышением напряжения

- •6.2.3. Инвертирующий преобразователь

- •6.3. Другие разновидности преобразователей

- •7. Инверторы преобразователей частоты

- •7.1. Общие сведения

- •7.2. Инверторы напряжения

- •7.2.1. Автономные однофазные инверторы

- •7.2.2. Однофазные полумостовые инверторы напряжения

- •7.3. Трёхфазные автономные инверторы

- •8. Широтно-импульсная модуляция в преобразователях

- •8.1. Общие сведения

- •8.2. Традиционные методы шим в автономных инверторах

- •8.2.1. Инверторы напряжения

- •8.2.2. Трехфазный инвертор напряжения

- •8.3. Инверторы тока

- •8.4. Модуляция пространственного вектора

- •8.5. Модуляция в преобразователях переменного и постоянного тока

- •8.5.1. Инвертирование

- •8.5.2. Выпрямление

- •9. Преобразователи с сетевой коммутацией

- •10. Преобразователи частоты

- •10.1. Преобразователь с непосредственной связью

- •10.2. Преобразователи с промежуточным звеном

- •10.3.1. Двухтрансформаторная схема

- •10.3.3. Схема каскадных преобразователей

- •11. Резонансные преобразователи

- •11.2. Преобразователи с резонансным контуром

- •11.2.1. Преобразователи с последовательным соединением элементов резонансного контура и нагрузки

- •11.2.2. Преобразователи с параллельным соединением нагрузки

- •11.3. Инверторы с параллельно-последовательным резонансным контуром

- •11.4. Преобразователи класса е

- •11.5. Инверторы с коммутацией в нуле напряжения

- •12. Нормативы на показатели качества электрической энергии

- •12.1. Общие сведения

- •12.2. Коэффициент мощности и кпд выпрямителей

- •12.3. Улучшение коэффициента мощности управляемых выпрямителей

- •12.4. Корректор коэффициента мощности

- •13. Регуляторы переменного напряжения

- •13.1. Регуляторы напряжения переменного тока на тиристорах

- •13.2. Регуляторы напряжения переменного тока на транзисторах

- •Вопросы для самоконтроля

- •14. Новые методы управления люминесцентными лампами

- •Вопросы для самоконтроля

- •Заключение

- •Библиографический список

- •620144, Г. Екатеринбург, Куйбышева ,30

1.4.5. Запираемые тиристоры

Запираемые тиристоры являются одними из последних разработок в процессе конструирования и производства силовых электронных ключей.

Запираемый тиристор (gate turn off thyristor— GТО) — тиристор, который может быть переключен из открытого состояния в закрытое и, наоборот, открыт путем подачи на управляющий электрод сигналов соответствующей полярности. Для выключения запираемых тиристоров (ЗТ) достаточно подать на его управляющий электрод импульс тока отрицательной полярности. Четырехслойные структуры типа р-п-р-п запираемого и обычного тиристоров подобны. Это четырехслойные полупроводниковые приборы с тремя силовыми выводами. Требования к их конструктивному исполнению различны. Более того, реализация процесса эффективного запирания ЗТ потребовала более сложной технологии их производства. Поэтому долгое время они не применялись, так как коммутируемая ими мощность была существенно меньше по сравнению с мощностью, коммутируемой традиционными тиристорами. В настоящее время запираемые тиристоры являются одними из наиболее мощных электронных, полностью управляемых ключей. Наиболее существенным изменением в конструкции современных ЗТ по сравнению с тиристорами стало изменение катодных эмиттеров, в основу которой было положено максимальное увеличение поверхности протекания электронно-дырочной плазмы от управляющего электрода к катоду при одновременном сокращении путей ее протекания. Это достигнуто созданием сильноразветвленного катода, выполненного из большого числа сегментов, расположенных в виде концентрических окружностей, имеющих общий контакт с управляющим электродом. Сегмент катода обычно имеет длину 2—3 мм, а ширину 100—300 мкм. При выключении ЗТ быстрое увеличение запирающего тока управляющего электрода приводит к быстрому уменьшению тока катода и выключению ЗТ.

В настоящее время существуют три группы модификаций GТО, блокирующие обратное напряжение: симметричные ЗТ, способные блокировать равные прямое и обратное напряжение; асимметричные ЗТ, не выдерживающие обратное напряжение; обратно проводящие ЗТ, проводящие ток в обратном направлении, так как в них входят быстродействующие диоды.

Для повышения отключающей способности и минимизации емкостей у цепей формирования траектории переключения вплоть до их полного исключения был создан прибор с использованием драйвера малой индуктивности, называемый тиристор, коммутируемый по управлению (gate commutated thyristor — GСТ). Полный ключ, объединяющий GСТ и элементы драйвера очень низкой индуктивности, называется коммутируемым тиристором с интегрированным управлением (integrated date commutated thyristor — IGCT). Главное различие между GТО (ЗТ) и тиристорами GСТ и IGCT заключается в переводе полного анодного тока с катода на управляющий электрод за очень короткое время. Преимуществом такого принципа выключения GTO и IGCT является существенное повышение их быстродействия. Кроме того, становится возможным осуществить коммутацию без ЦФТП (в современной технической литературе используется термин «коммутация без снаббера» или «безснабберная коммутация»).

Максимальное

значение отрицательного тока выключения

![]() рассчитывается

из наиболее тяжелых условий коммутации.

Оно соизмеримо с выключаемым током

и составляет примерно 30 % максимально

допустимого значения запираемого

тока. Например, для GТО

SSGA30I

4502 фирмы АВВ при максимальном токе 3000

А ток

рассчитывается

из наиболее тяжелых условий коммутации.

Оно соизмеримо с выключаемым током

и составляет примерно 30 % максимально

допустимого значения запираемого

тока. Например, для GТО

SSGA30I

4502 фирмы АВВ при максимальном токе 3000

А ток ![]() составляет примерно 600—800 А в зависимости

от параметров снаббера.

Однако энергия выключения за один

импульс Eвыкл

незначительна и составляет

18—24 Дж за один импульс [6].

составляет примерно 600—800 А в зависимости

от параметров снаббера.

Однако энергия выключения за один

импульс Eвыкл

незначительна и составляет

18—24 Дж за один импульс [6].

Оптотиристоры (LTT), запираемые тиристоры (GTO) и коммутируемые по затвору запираемые тиристоры (GCT, IGCT) являются производными тиристорных технологий и находят применение в мегаваттном диапазоне мощностей. В настоящее время для LTT достигнуты предельные параметры 8 кВ/4 кА, для GCT — 4,5 кВ. К 2014 году планируется производство GCT на 11кВ. Будет развиваться и совершенствоваться технология IGCT — объединение на одной пластине GCT с обратным диодом в таблеточных корпусах с плавающими прижимными контактами, конструктивно объединённых с платой управления (драйвером). В будущем класс тиристоров все же будет частично заменён и, возможно, полностью вытеснен высоковольтными IGBT. Тиристоры в комбинации с MOSFET-структурами, такие как MCT, MTO и EST, всё же не нашли широкого применения. В настоящее время они нашли частичное применение в схемах с мягкой коммутацией.

В приборах типов GСТ и IGCT отрицательный ток выключения очень быстро достигает значений анодного тока. Поэтому они относятся к приборам с коэффициентом усиления по выключению, равным единице, а также к категории запираемых тиристоров с «жестким» выключением.

В настоящее время созданы запираемые тиристоры с максимальными значениями напряжения до 6 кВ и тока до 6 кА. Различные модификации запираемых тиристоров GСТ могут успешно использоваться для последовательного соединения или без снабберной работы.

Тиристоры, в которых МОП- транзисторы участвуют в выключении, называются МОП- управляемыми тиристорами (МСТ). Эти тиристоры являются интегральными приборами, которые состоят из десятков тысяч ячеек, имеющих электрические связи. Соотношение числа тиристорных ячеек и подключенных к ним МОП- транзисторов зависит от модификации исполнения МСТ.

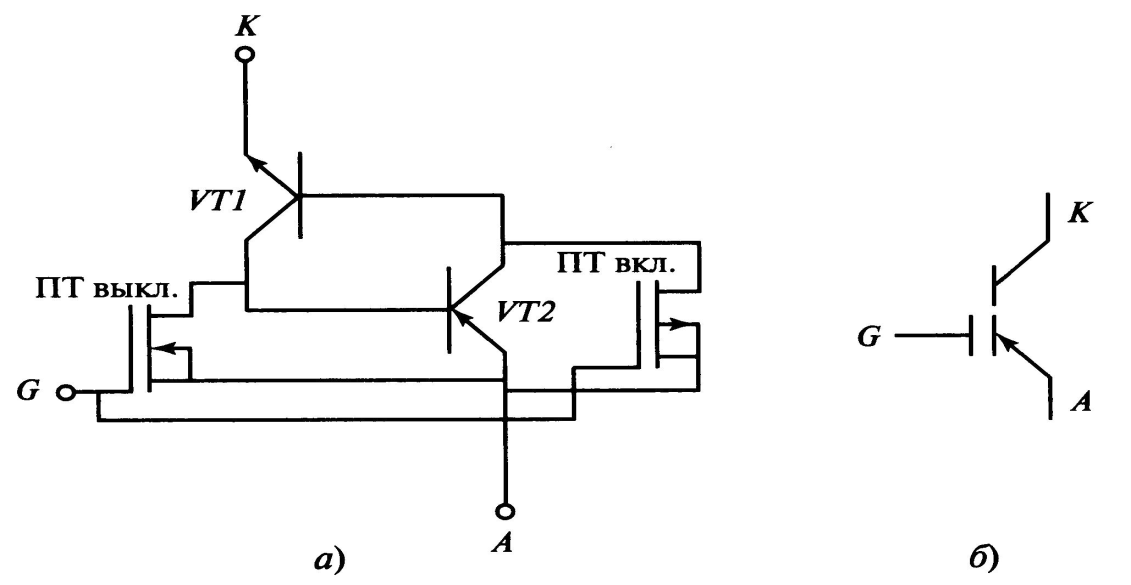

На рис. 1.31 представлена эквивалентная схема одной из модификаций МСТ.

Схема Р-МСТ состоит из биполярных транзисторов VT1 и VТ2, соединенных

по схеме, эквивалентной одно операционному тиристору, и двух полевых транзисторов (ПТ). Полевой транзистор p-канального типа работает на включение, ну а n-канального типа — на выключение. Согласно эквивалентной схеме полевые транзисторы обеспечивают регенеративные процессы переключения тиристора за счет обратных связей с биполярными структурами. Включение Р-МСТ осуществляется подачей отрицательного относительно анода импульса напряжения на управляющий электрод G при наличии прямого напряжения иАСF, приложенного к Р-МСТ. При этом происходит включение МОП- транзистора ПТвкл., который отпирает транзистор VT1, что вызывает включение транзистора VТ2 в режиме регенерации, как в одно операционном тиристоре. В результате Р-МСТ переходит в проводящее состояние, которое сохраняется после снятия импульса управления.

а б

Рис. 1.31. МОП- управляемый тиристор (Р-МСТ):

а — эквивалентная схема; б — обозначение

Выключение Р-МСТ осуществляется подачей положительного импульса на управляющий электрод относительно анода, что приводит к включению транзистора ПТвкл. и разрыву его обратной связи с транзистором VT1 (коллектор VT2 — база VТ1). В результате происходит выключение схемы Р-МСТ.

Вопросы для самоконтроля

Объясните принцип работы тиристора с помощью двухтранзисторной модели. В чем заключается положительная обратная связь?

Почему отсутствие тока управляющего электрода не приводит к выключению тиристора?

Какое прямое напряжение может выдержать тиристор при отсутствии импульса управления?

Какими кривыми входной ВАХ ограничен импульс управления тиристором?

5. Какие условия необходимо создать для отпирания тиристора?